фингерхат филиппины что значит

Филиппины: как на малых островах живут люди, которым не особо нужны современные технологии

Сейчас я вам расскажу про милых людей на маленьких островах на Филиппинах и особенности их взаимодействия с техникой двадцать первого века. Но сначала небольшое вступление: это те самые люди, которые размножаются почти быстрее всех на планете. И именно они скоро хлынут в интернет из-за того, что некоторые накопят деньги на сотовые телефоны.

Иллюстрация из диалога с «переговорщицей» племени одного из островов:

— У меня пять братьев и четыре сестры.

— А во сколько вы женитесь?

— В 18 лет примерно.

— А когда рожаете первого ребёнка?

— Около 14.

Итак, давайте пробежимся по маленьким островам — тем самым, где живёт до тысячи человек. Забегая вперёд, живут они очень счастливо, и я им отчасти завидую.

r/K-спектр

Стратегия размножения, пожалуй, наиболее близка к r-стратегии среди человеческой популяции. Спектр r-K — это количество потомства и численность популяции, в которой достижимо экологическое равновесие. R-стратегия предполагает, что вы размножаетесь бешеными темпами, смертность огромная, но кто-то да выживает. K-стратегия предполагает, что вы размножаетесь редко, но метко, и берёжете детей. Высокая детская смертность, отсутствие лекарств и прочие особенности бедных стран сдвигают стратегию ближе к r — это диверсификация рисков. Хорошее образование, долгий срок жизни и т.п. двигают ближе к К.

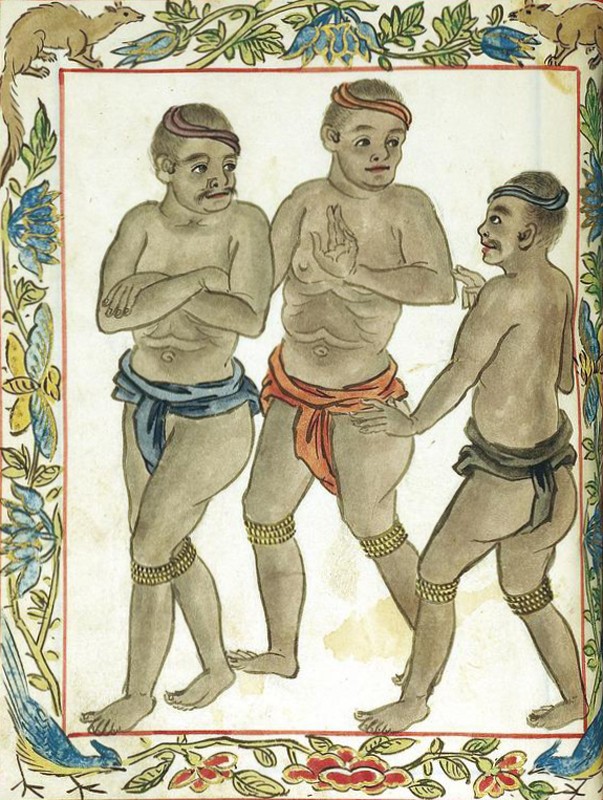

Это на нас смотрят в деревне на Калибанбаньянге

Первая иллюстрация — есть технология, нет питания

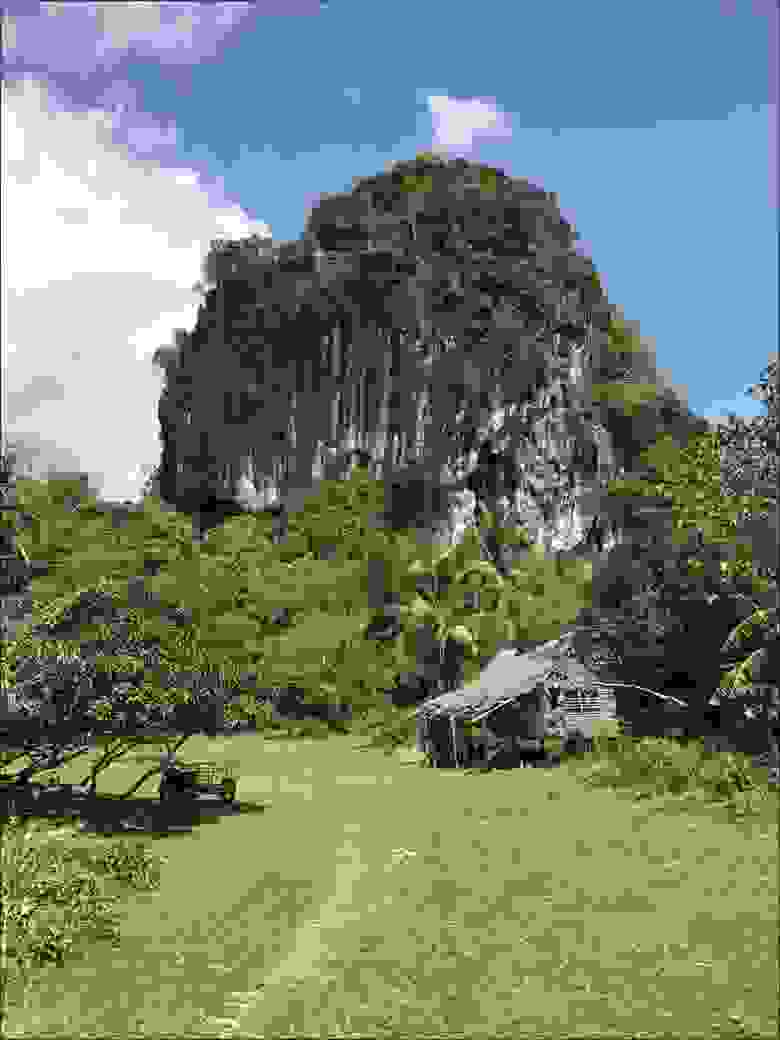

Первая деревня очень простая. На острове Лузон есть озеро в середине. В озере есть другой остров, тоже довольно крупный — там поселилось 5 тысяч человек. Посреди этого острова есть старый вулкан с огромным кратером. В кратере плещется тёплая вода. Внутри этого озера-кратера есть маленький остров. Если маленький остров считать отдельным вулканом (которых на острове ещё от 4 до 7 штук по разным классификациям), то это будет самый маленький вулкан в мире. Кратер ниже основного озера на 79 метров.

Это кратер, в нём остров в середине, за пределами (выше по кадру) — озеро, на заднем плане видно сушу, но это просто его берега в острове Лузон.

Капитальное строительство на «нашем» острове не делают, потому что всё вокруг может внезапно превратиться в огненный ад. То есть непонятно, будет ли вообще остров через месяц. Как показывает практика — стратегия имеет основание, потому что как раз рядом извергался другой вулкан, и пострадала другая деревня. Ещё один вулкан как-то положил конец американской военной базе, одной из двух в Маниле. И положил начало маршруткам-джипни. На нашем острове последний раз всё это весело извергалось в 1974.

Это значит, что электричества на острове нет — только генераторы и пара редких солнечных батарей (на озере довольно облачно и идут частые дожди). Машин и мотоциклов нет, зато есть 1300 лошадей, которых используют для всего на свете, включая колбасу. Лошади селекционно выведены в довольно низкорослую породу, жрущую не меньше обычного.

Жители занимаются собирательством (бананов), держат маленькие огородики и большие рыбные фермы. Всё озеро вокруг просто покрыто ими — такие плавающие штуки, внутри которых сети с рыбой. Надо плавать на эти фермы 3 раза в день, кормить рыбу и смотреть, как она плавно растёт. Очень медитативное занятие. Сотовая вышка на «большой земле» покрывает деревню.

Это не город на воде, а те самые фермы

На остров постоянно ездят туристы, и ещё недавно приезжали учёные исследовать третий остров, который в вулкане внутри. Но на них зарабатывают жители берегов озера и турфирмы Манилы. Когда местные прикрутили пятилитровую бутыль с надписью «Чаевые за прекрасный вид» на дерево около кратера, мне кажется, они удвоили бюджет своей деревни. В ходу натуральный обмен и торговля поступками — аналог русских «помочей», когда вся деревня сегодня помогает строить дом Ваське, а потом Васька помогает всем остальным в таких же ситуациях спустя годы.

Это нетипичное поселение из-за своей хитрой географии, но там есть технологии, и, в целом, доступна медицина и т.п. Теперь же идём по другим маленьким деревушкам на отдельных островах.

Техника

Но даже на маленькие острова дошли высокие технологии. Один из местных жителей достал из штанов радиоуправляемый дрон за штуку баксов, другой на один из островов на день рождения 4-летней принцессы племени привёз караоке и телевизор. Аккумулятор и генератор у принцессы уже был. Мы пели песни некоей группы RED ZEPPELIN и жарили ракушку по имени «кунилао», которую поймал на глубине 7 метров супермен Андрей из нашей научной экспедиции. Ночью туземцы принесли ёлочную гирлянду, обмотали ей пальму и включили от батареек.

Принцесса Аманда

На «большой земле», то есть крупных островах Филиппин (где живёт достаточно людей для построения полноценной инфраструктуры) есть почти всё то, что есть в наших деревнях где-нибудь на севере страны. В столице — всё то, что есть везде в мире. Там всё продвинуто и круто, и это не очень интересно. Гораздо веселее дела обстоят на малых островах — это которые можно пешком обойти по периметру за день. Иногда 3-5 раз.

Технологии там делятся на критичные и некритичные. Критичные — это всё то, что относится к производству продовольствия и заветам предков. То есть, например, есть вот такие лодки:

Угадаете, почему первую и вторую лодку зовут одинаково «Питер Джон»?

Если верить «Ружьям, микробам и стали», это те самые лодки с противовесами, которые были изобретены тут около 5 тысяч лет назад. Поменялись только материалы — корпуса теперь стальные. Хотя не везде, конечно — маленькие всё ещё бодро делаются из дерева.

Балансиром служит старый добрый бамбук — и только в городе может встретиться сварная труба.

Ясное дело, такая схема лодок продиктована природой. У островов мелководье, и глубина в метр-полтора может идти около 600-700 метров от берега. Поэтому плоское дно и тяжелая корма. Но чтобы не переворачивало волной, балансиры. И ещё каяк на борту, обычно из дутого пластика — чтобы выходить на берег там, где мелко.

Филиппинские лодки, которые так привлекли внимание JC_IIB, строятся по одному принципу — центральный корпус без массивного киля и два «крыла» с балансирами. Балансиры на больших лодках из трёх бамбуковых брёвен (они тянут крыло вниз в воздухе и вверх в воде), на маленьких просто из обычных палок. Наверху навес. Всё тяжелое, включая капитана и двигатель, на корме. Гальюн — изобретение двадцатого века — сзади за корпусом лодки в виде маленькой кабинки. Иногда есть гриль для рыбы. Между опорами балансиров можно натянуть гамаки — так рыбаки спят в дороге.

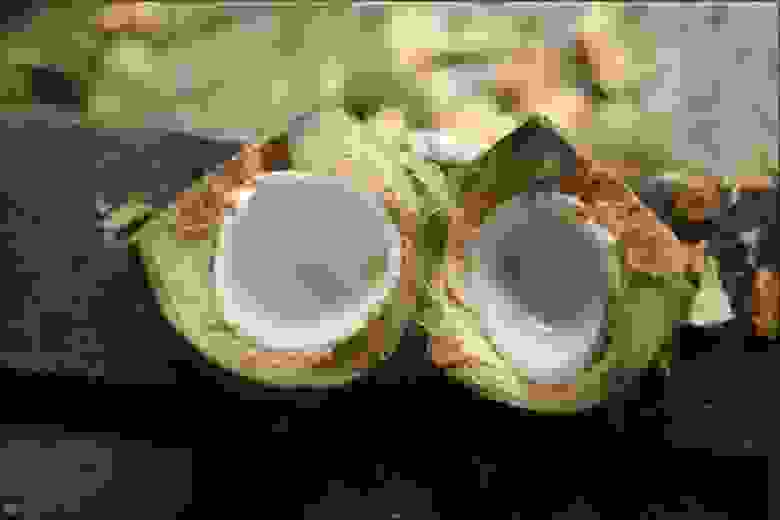

Два удара позволяют открыть кокос. Особо ушлые открывают одним.

Мелкая работа. 3 минуты махания ножом — и филлипинец подарил Ане игрушку-птичку из пальмовой ветки на стебле травы. Она дёргается на ветру и почти что хочет улететь.

Дома плетутся из пальмовых веток целиком — и отдельные плиты стен, и окна, и крыша — для каждого свой узор. Шляпы тоже из пальмы. Пол из бамбука. Колодец копается по старой доброй доисторической технологии. Рыбу жарят на костре, а вот что-то более сложное — на баллоне с газом.

Принципы навигации не менялись с момента изобретения лодки. Туземцы мелких островов (напоминаю, здесь я только про них — к жителям городов это ни в коей мере не относится) не ходят ночью по воде. Не используют галсы. Не строят маршруты до того, что не видно за горизонтом. То есть «вижу край острова — иду к нему» остаётся самой правильной школой. И оправданной, надо сказать — островов много. Где какие мели и рифы, знает капитан и вперёдсмотрящий из многолетнего опыта. Лоции нет. Разведка специально не делается.

В общем, работает — не трогай.

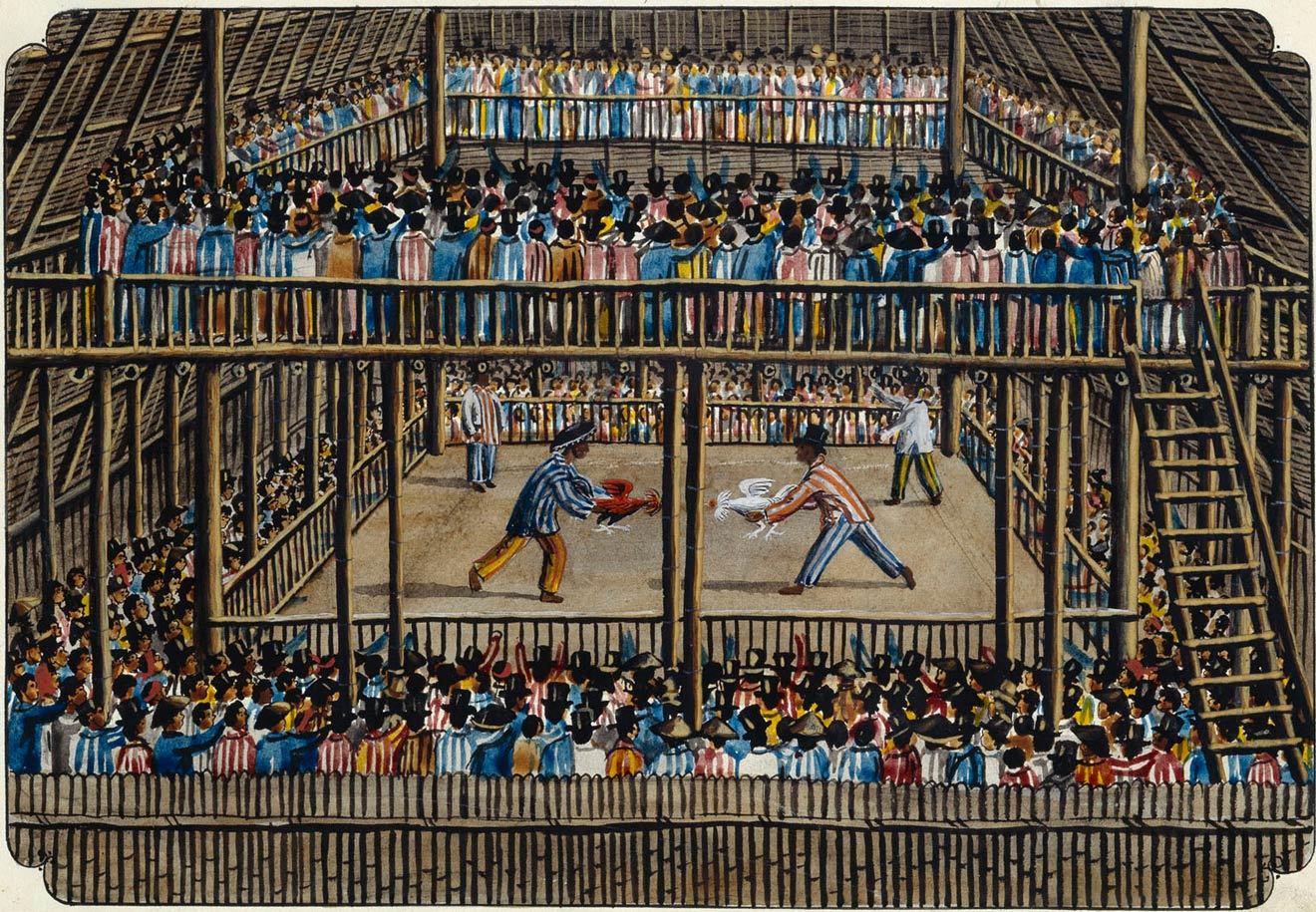

Математика (точнее, обучение математике) тоже находится в крайне зачаточном состоянии. Нет, на деревню в 1000 человек есть пять одинаковых магазинов со всяким товаром (я до сих пор не понимаю, зачем) — то есть доход-расход они умеют. Но те же петушиные бои, которые служат главным культурным событием деревни за месяц, регулярно отменяются. Причина — если дерётся белый и красный петух, то надо, чтобы на белого поставили столько же в сумме, сколько на красного. Иначе не получится удвоить ставки тех, кто ставил на победителя. На местном празднике должно было сражаться четыре петуха: первый бой был спорным, и жители почти час ставили и обсуждали достоинства бойцов. А второй не состоялся — на фаворита поставили около 3 тысяч, а на второго бойца — около 1500 песо. Петухов позлили, но ставки не поменялись. В итоге бой пришлось отменить, а ставки вернуть. Весьма гуманно, учитывая, что бои идут до смерти петуха. Иногда незнание пропорций спасает жизни.

Соприкосновение с двадцать первым веком

Некритичные технологии — всё остальное. Например, одежда — покупная, она дешёвая. Если подведёт — можно будет собрать свою менее удобную из подручных материалов. В деревнях есть спутниковые тарелки для телевидения (они прямо ласкают глаз оригинальностью монтажа — обходят в этом плане даже деревни Китая).

Деревенский магазин

Лекарства могут продать поштучно

Волшебный монтаж тарелки около богатого дома в местной крупной деревне:

Пашут буйволом, мотоблок — дорого. Вообще, пахать тоже дорого, выращивать рыбу проще. Буйволы, по наблюдениям, на достаточно больших островах:

Церковь. И посмотрите, чья!

Другой магазин в той же деревне на Калибане:

Сотовые телефоны есть, и много. Чаще всего дешёвый андроид, но с камерой и выходом в сеть. Жена вождя Рич, наш экспедиционный повар, вечером фотографировала приготовленную еду. Для того, чтобы показать друзьям.

Инфекций довольно много, и есть прямо неприятные. Кушаете с туземцами на острове — шанс брюшного тифа. За экспедицию мы встретили кусающихся свиней (угадайте, как мы узнали, что они кусаются) и летучих мышей — это риск бешенства. Ну и столбняк обновить не помешает, он на 10 лет делается. Сырую воду пить категорически не стоит. Комары переносят японский энцефалит и малярию. От малярии прививок нет, она не лечится (только гасятся симптомы, возбудитель прячется в печень), поэтому лучше заранее знать, куда вы едете. Всё мясо и рыбу — только хорошо прожаривать или проваривать. Местных очень спасает то, что они по полдня проводят в воде по пояс (а солёная вода какой-никакой, а антисептик), ну и едят очень много жареного. Хотя вот на месте владельца петуха-победителя в петушином бою, орехи я бы окровавленными пальцами есть не стал бы.

А! И вот вам новая фобия — сильный ветер раскачивает пальмы, и оттуда может упасть кокос. Как в рекламе «Баунти», только там он высушенный и очищенный, а настоящий будет больше раза в три в диаметре, зелёный и хорошо разогнанный неумолимой физикой. Падают они с метров 7-10.

Но давайте вернёмся в город.

Вот по дороге зарядка аккумулятора рыбацкой лодки:

В городах покрупнее (4-6 тысяч человек) с электричеством не церемонятся:

Чудеса коммутации — это работает даже в сезон дождей

Трициклы — мотоциклы с наваренным вокруг корпусом, влезает 3 человека, если в гору, или пять — если вниз. У каждого трицикла есть имя, как у кораблей.

Особое меню фастфуда — просто рис

В Принцесе есть зелёная энергетика

Живы потомки Бахметьева

Донная ловушка для креветки

И все жители на диком позитиве. Продолжают рожать — теперь медицина и дешёвое продовольствие позволяют выживать куда, куда чаще.

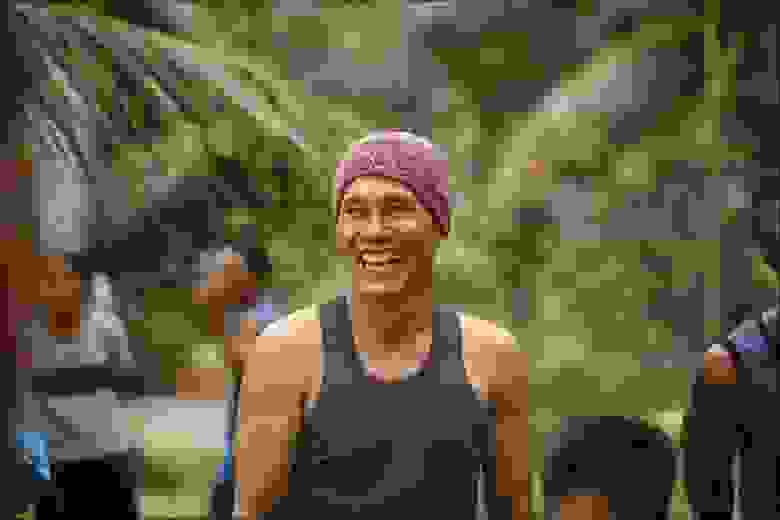

Жители на дичайшем позитиве, я бы сказал:

Если серьёзно — то мы на Руси придерживались примерно похожей стратегии, когда в большой семье только 1-2 ребёнка доживали до совершеннолетия. В основном — смертность при родах и разные неизлечимые заболевания косили. Почитать подробнее можно по любой случайной ссылке, мне попалась вот эта. Появление новых сельскохозяйственных культур, а затем и антибиотиков резко переломило ситуацию. В целом, большое количество детей в условиях бедности — это ещё что-то вроде пенсионных инвестиций, они помогают родителям в старости. Но сейчас по миру, похоже, всё идёт к тому, что стратегия «один ребёнок» оказывается выгоднее и в этом плане тоже.

Судя по Маниле (это моя личная оценка) прирост населения будет замедляться по мере того, как будет расти благосостояние семей. Город в районе Форта Бонифацио уже невероятно красив, там один из самых крутых по проектировке и реализации жилых районов мира. Это своего рода передовой эксперимент для всей страны.

Конечно, возможно, я ошибаюсь в своей оценке, поскольку по паре недель составить детальное впечатление довольно сложно. Но на островах, куда цивилизацию завезли очень неравномерно, побывать было как минимум интересно. Ну и я жителям во многом завидую: у них весьма спокойная счастливая жизнь.

12 слов, помогающих понять филиппинскую культуру

Почему плохо быть кокосом? Почему маленькие филиппинцы не дерутся со старшими братьями и сестрами? Почему не нужно сразу открывать подарки? Почему благодарность не знает границ? Почему букмекера называют Христом? Наконец, почему гость, послюнявив палец, трогает лоб и живот хозяйского младенца?

1. Kápwa

Близкий (человек); принадлежность к некоторому сообществу, родовой или социальной группе и чувство единения с ней, коллективный дух, коллективная идентичность

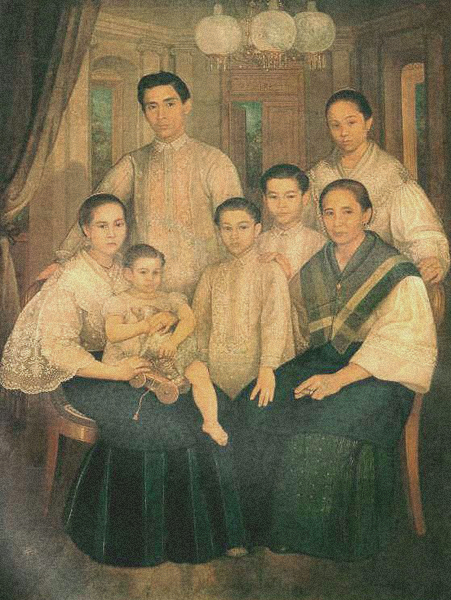

Культура Филиппин — яркий пример коллективизма. Но если для советского человека это понятие в основном относилось к совместному труду на благо страны и главенству общественных интересов над частными (в том числе семейными и клановыми), то для филиппинца принцип kapwa-tao (буквально «близкий человек») в первую очередь означает как раз верность интересам своей семьи и — далее — клану, определенной группе. При этом семейный круг филиппинца включает дальних родственников и друзей. С раннего детства ребенок должен чувствовать себя неотрывной частью своей группы: малыша приучают, что он во всем может и должен положиться на родных, а также что любую проблему лучше решать не самостоятельно, а с помощью близких. Естественно, филиппинец вырастает с чувством полного единения с семьей. «Метла крепка, так как [прутья] связаны вместе» (Matíbay ang walís, pagká’t magkabigkís), — учит филиппинская пословица.

Традиционный принцип kapwa-tao диктует, что интересы семьи или клана воспринимаются филиппинцем как свои и, напротив, собственные желания проверяются на соответствие интересам своей группы. Это базовая моральная норма, и ее нарушение влечет за собой серьезное общественное порицание, вплоть до исключения из числа своих. Как пишут культурологи, филиппинец, которого сочли waláng kapwa-tao, то есть не обладающим чувством принадлежности к коллективу и ответственности перед ним, не достоин уважения и в глазах общественности может потерять право считаться филиппинцем. Такого человека иногда сравнивают с кокосом — коричневый сверху, но белый внутри, — имея в виду его склонность к западному индивидуализму.

2. Bayaníhan

Совместная помощь филиппинцев члену своей группы; отношения бескорыстного сотрудничества

Тагалоязычный новеллист середины XX века Макарио Пинеда в своем рассказе «Биография нашей деревни» писал: «Мы все как один. Надо ли тебе перенести дом, залить рисовое поле, жать, или у тебя умер, родился — мы все будем рядом». Все это не индивидуальные акты альтруизма, а примеры bayaníhan. Этот филиппинский обычай, больше характерный для сельской местности, — норма поведения для филиппинца, не отделяющего себя от коллектива, проявление его коллективного духа kápwa. Поэтому совместная помощь члену своей группы всегда бескорыстна и не воспринимается как услуга.

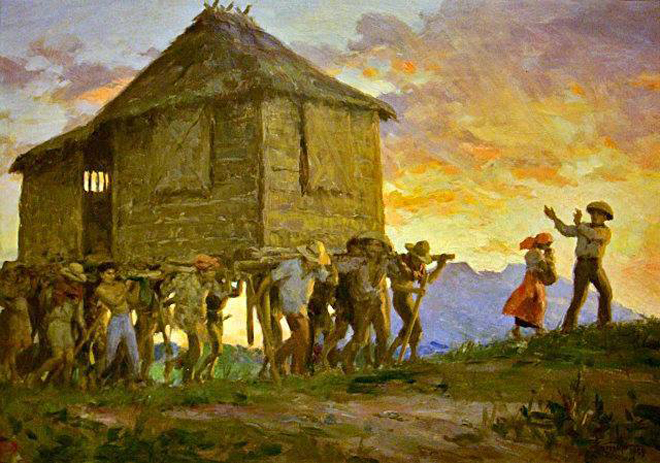

Первой ассоциацией со словом bayaníhan будет, пожалуй, картина дружного переноса жителями деревни хижины (bahay kubo) для своего односельчанина. Этот сюжет можно увидеть и на полотнах филиппинских художников, и на страницах школьных учебников. Другая важная для современной культуры ассоциация — крупнейший фольклорный ансамбль «Баянихан», с 1958 года представляющий разнообразные народные танцы — как в стране, так и за рубежом. В современном филиппинском обществе слово bayaníhan употребляют также в значении совместных усилий граждан по устранению кризисной ситуации в регионе (например, последствий стихийных бедствий).

3. Pakiramdám

Способность улавливать настрой собеседника и выстраивать общение так, чтобы не задеть его чувства

К внешним проявлениям коллективного духа также относится такое качество, как pakiramdám (буквально «совместное чувство», «сопереживание»). Филиппинцев отличает способность быстро улавливать настроение собеседника, понимать мимику и интонацию, вовремя и к месту проявлять сочувствие, эмпатию. Это pakiramdám — сонастроенность собеседнику. С детства филиппинский ребенок в своей большой семье учится проявлять уважение к старшим, в том числе к братьям (kúya) и сестрам (áte). Он привыкает воспринимать взрослых как непререкаемый авторитет, сдерживать свои эмоции и вести себя настолько вежливо, чтобы никого не задеть. Эта особая чуткость филиппинцев связана с их искренней боязнью обидеть собеседника, ведь это, по их мнению, грозит потерей лица обеим сторонам. Заметив малейшие признаки неудовольствия или скуки на лице визави, филиппинец предпочтет сменить тему разговора, какой бы важной она для него ни была.

По той же причине на Филиппинах не принято открывать подарок в присутствии дарителя: хозяин благодарит гостя и откладывает подарочный сверток в сторонку, избавляя их обоих от неловкости, если подарок окажется слишком скромным на фоне других или просто не понравится. Несогласие, отказ или, не дай бог, открытая критика несовместимы в понимании филиппинцев с нормальной беседой. Вежливость требует избегать разногласий и прямых возражений. Поэтому внимательно следите за жестами: если произнесенное «да» сопровождается коротким кивком головы вниз (что означает «нет» в противоположность русскому жесту), значит, ваш собеседник все же подразумевает «нет».

4. Pakikisáma

Умение находить общий язык, ладить с другими, а также готовность соблюдать интересы своей группы

С понятием pakiramdám тесно связано важное для филиппинцев понятие pakikisáma (буквально «совместность»). Способность достигнуть согласия в споре и остаться довольными друг другом важнее, чем грамотная аргументация своей точки зрения и поиск пресловутой истины. Для решения сложной или конфликтной ситуации филиппинцы предпочитают обратиться за помощью к посреднику — человеку своего круга, который умеет находить общий язык (marúnong makisáma) и договариваться с нужными людьми, а значит, может уладить дело от имени. Такое посредничество называют lákad (буквально «ходьба; миссия, поручение»). Оно избавляет стороны переговоров от опасности отказа или прямого упрека — ситуации, при которой обеим сторонам будет стыдно. В понятие pakikisáma входит умение соотносить свои интересы и нужды с нуждами своего коллектива (или того, в котором ты хочешь стать своим), ставя интересы группы выше. Обычная филиппинская семья бедна, в ней много ртов, и часто только младший ребенок может за счет накопленных семьей средств отправиться в большой город учиться в колледже или вузе. Семья уговорит своих небогатых родственников, живущих в этом городе, приютить отпрыска на время обучения. Но сможет ли он ужиться с хозяевами, во многом зависит от pakikisáma юноши или девушки: необходимо быть предельно вежливым, услужливым, браться за любую тяжелую работу по дому и другие поручения хозяев и соотносить свои намерения с интересами нового окружения.

5. Útang na loób

Чувство внутреннего долга, моральная потребность отблагодарить за услугу; система взаимных обязательств в коллективе

Посредничество или помощь в переговорах, рекомендация при приеме на работу, помощь в обращении к нужному человеку, выполнение любой другой просьбы, не говоря уже о материальной помощи (abúloy), — все это вызывает в филиппинце чувство благодарности и потребность отплатить добром, вернуть внутренний долг благодетелю. Как отмечают культурологи, это не материальное, а нравственное обязательство. Оно отличается от обычного долга, при котором возврату подлежит эквивалент одолженного (часто с процентами) и в оговоренный срок. Útang na loób сродни ощущению неоплатного долга по отношению к тем, кто помог, а потому ни объем, ни время ответной услуги не определены. Принимая помощь, филиппинец, по сути, берет на себя моральное обязательство оказывать ответную поддержку благодетелю, причем не соразмерную, а скорее всемерную. Этим качеством филиппинцев часто злоупотребляют политики, раздавая и оказывая мелкие услуги жителям своих избирательных округов во время предвыборной кампании: чувство внутреннего долга заставит филиппинца поддержать своего благодетеля на выборах. А вот в разговорной речи восклицание «Útang na loób!» выражает всего-навсего разочарование, огорчение из-за неудачи вроде нашего «Ну вот!».

6. Hiyá

Мучительное чувство стыда, вызванное поврежденным чувством собственного достоинства

Понятие стыд в сознании филиппинца неразрывно связано с понятием dangál, что значит «чувство собственного достоинства, самоуважение, собственная ценность как человека». В филиппинском коллективистском сознании и dangál, и hiyá включают и то, как воспринимает сам себя филиппинец, и то, как оценивает его своя группа. Жители Филиппинского архипелага чувствительны к любому проявлению неуважения и тем более критике в свой адрес. Чем сильнее задето самолюбие филиппинца или честь, тем более его мучает hiyá, особенно если есть свидетели его постыдного (nakakahiyá) положения.

В филиппинском обществе до сих пор незамужнюю женщину, сделавшую аборт из-за hiyá, боязни порицания, осуждают словами поговорки: «Перед людьми стыдно, а перед Богом нет» (Nahiyá sa táo, sa Diyós ay hindî). Согласно действующему законодательству Филиппин, аборт рассматривается как уголовное преступление и грозит тюремными сроками как самой женщине, так и выполнявшим операцию лицам. Ситуация усугубляется тем, что до сих пор законом не предусмотрено разрешение на аборт по медицинским показаниям, даже в случае угрозы жизни матери. Многочисленные инициативы по пересмотру законодательства разбиваются о непримиримую позицию Филиппинской католической церкви.

7. Nínong

Духовный отец (по обряду крещения, конфирмации или бракосочетания); покровитель, защитник

Филиппины — первая в Азии и пятая в мире страна по численности христианского населения. Испания, колонизовавшая архипелаг в XVI веке, за триста с лишним лет преуспела в основном в насаждении католицизма: более 90 % современных филиппинцев — католики. Крестный, духовный отец во время обряда конфирмации (миропомазания) подростка, посаженый отец на свадьбе считаются важными членами семьи. Они могут участвовать в воспитании крестника или духовного сына, в принятии важных семейных решений. В качестве nínong своим детям филиппинцы стараются выбрать богатого или влиятельного человека Ему эти отношения не менее выгодны. Духовный сын, связанный со своим nínong чувством внутреннего долга útang na loób, будет служить ему верой и правдой, причем размер вспоможения благодетеля обычно несоразмерно меньше той преданности, которую он получит. : тогда помощь от него обеспечена. Патрона в бизнесе, покровителя в важных вопросах тоже из уважения назовут nínong.

8. Aswáng

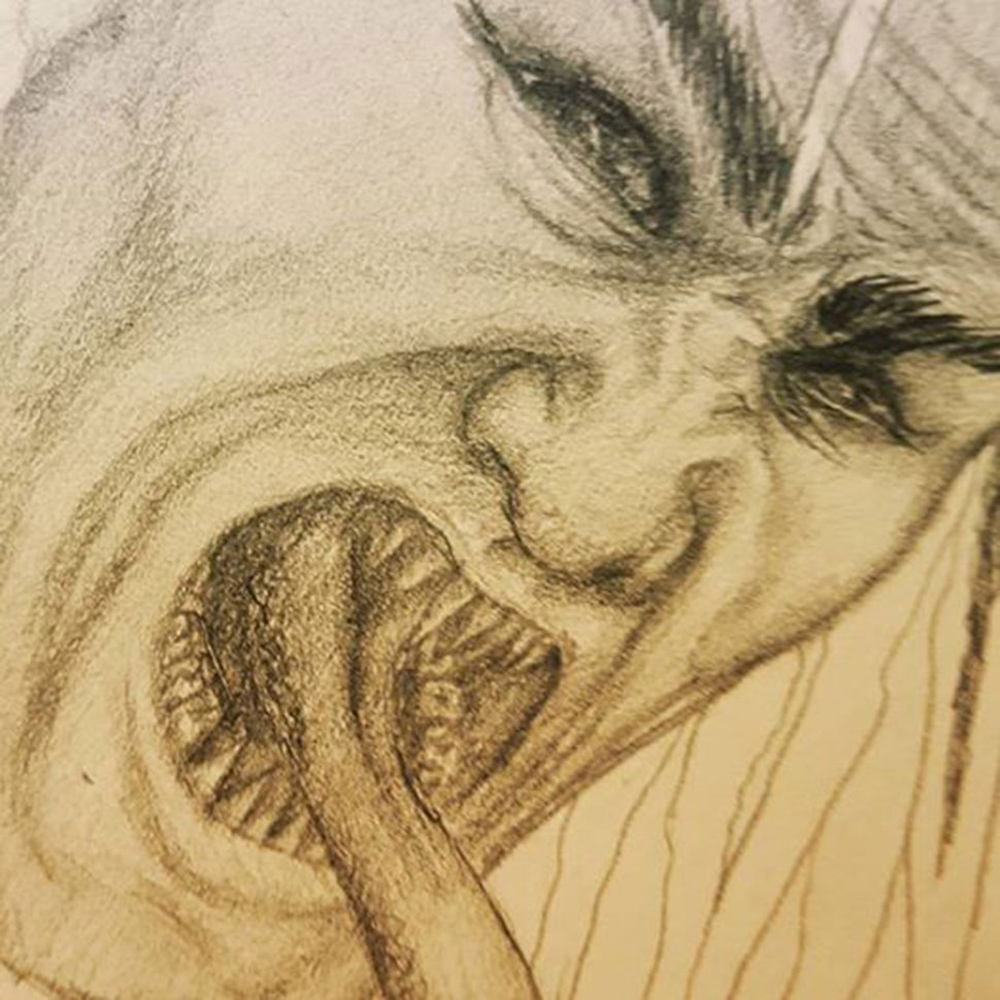

Сверхъестественное существо, соединяющее в себе черты оборотня, вампира и ведьмы

Aswáng часто изображают в виде человекоподобного монстра с перепончатыми крыльями, как у огромной летучей мыши, и с очень длинным языком. Согласно филиппинским поверьям, днем этот оборотень-вампир принимает облик человека, бледного и нелюдимого, а ночами нападает на самых слабых, особенно беременных и больных, чтобы высосать их кровь и плоть. Разновидностей aswáng множество, одна из самых пугающих — это manananggál, вампир, ночью отделяющий верхнюю часть туловища от нижней и улетающий на поиски жертвы.

Католичество не смогло полностью вытеснить из филиппинской культуры традиционные анимистические верования: христианство вполне уживается в сознании филиппинца с заговорами против злых духов (aníto) и использованием амулетов против нечисти, или для привлечения удачи. Защитные амулеты, которые часто называют собирательно — pangontra, то есть «против [духов]», — до сих пор даже у горожан популярны в качестве оберегов. Медальоны с нацарапанными молитвами, заговоренные фигурки Христа или святых, пустые гильзы с заклинаниями внутри и даже магические съедобные кусочки глины или грязи (pútik) — весьма ходовой товар на манильском рынке в Кьяпо и повсюду на архипелаге. Католические ордена, стремясь укрепить на Филиппинах свою веру, порой сознательно подгоняли христианские праздники и дни чествования святых — pistá (фиесты) — под местные культы. Сохранение языческих традиций в современном филиппинском обществе ярко отразил в романе «Пещера и тени» талантливый филиппинский прозаик Никомедес Хоакин.

9. Úsog

Недомогание или временное психическое расстройство, приписываемое визиту незнакомца или сглазу

Филиппинская традиционная концепция жизненной силы человека или объекта природы, ассоциировавшаяся с энергией, злостью и страстью, у местных христиан сохраняется в суевериях. Например, они считают, что некоторые болезни может вызвать контакт с человеком или объектом (растением, животным, даже предметом), который наполнен этой силой. Появление гостя или контакт с малознакомым человеком может спровоцировать úsog — хворь, нападающую на младенцев или людей с ослабленным здоровьем и выражающуюся в недомогании и беспокойном поведении. Чтобы предотвратить эту болезнь, гость обычно смачивает палец своей слюной и прикладывает ко лбу и животику малыша, приговаривая: «Pwéra úsog!» — «Прочь, хворь!»

10. Bahála na

Выражение готовности принять неизбежное: «будь что будет»; «может, все наладится»

Bahála na, сокращенное от Bahála na ang Diyós (буквально «Пусть решит Бог»), — выражение, которое можно услышать повсюду на Филиппинах — в разговорах пожилых и в молодежной среде, в сельской местности и городе, в быту и в речах политиков. Его значение, в зависимости от ситуации, варьируется от смиренного «Будь что будет» до оптимистичного «Все наладится». Часто его рассматривают как указание на фатализм филиппинцев, их готовность смириться с судьбой, положиться на авось или на Господа Бога. Это мнение подкрепляется народной этимологией, неверно связывающей слово bahála с тагальским санскритизмом bathálа («бог; имя древнего верховного божества»). Исследователи же возводят bahála, передающее идею груза и ответственности, к санскритскому bhāra — «доля, ноша; вес, груз; работа».

Действительно, наряду с Bahála na в филипино существуют и выражения типа Bahála akó (буквально «Я ответственный») — «Я беру это на себя, я решу это». Филиппинцы готовы брать на себя ответственность, преодолевать трудности. Недаром пословица гласит: «Милость — в Боге, а дело — в человеке» (Nása Dyós ang áwa, nása táo ang gawá), что аналогично русской «На Бога надейся, а сам не плошай». На помощь филиппинцу всегда приходит его семья, друзья, и они не надеются на авось. Самоотверженная борьба филиппинцев за спасение близкого отражена, например, в фильмах — номинантах европейских премий «Манила в объятиях ночи» Лино Броки (1975) и «Лола» Брильянте Мендосы (2009). Поэтому Bahála na далеко не всегда русский авось, часто это последнее упование на провидение в ситуации, когда испробованы все доступные способы решения проблемы. Тогда Bahála na становится для рядового филиппинца возможностью психологически справиться с неудачей, принять неизбежное: «Пусть решит Бог».

11. Krísto

Букмекер на петушиных боях, принимающий ставки вручную

Буквальный перевод этого слова — «Христос», что хорошо отражает статус букмекера в глазах филиппинцев, делающих ставки на петушиных боях (sabóng). Ведь для многих филиппинцев их ставка сейчас — последние песо, отчаянная надежда добыть хоть немного денег. Петушиные бои — традиционная азартная игра на Филиппинах. Вот как их описывал Иван Александрович Гончаров в середине XIX века во время своего путешествия на фрегате «Паллада»:

«Петухи надулись, гребни у них побагровели, они только что бросились один на другого, как хозяева растащили их за хвосты. Петухи были надежны; между зрителями обнаружилось сильное волнение. Толпа заколебалась; поднялся говор, как внезапный шум волн, и шел crescendo. Все протягивали друг к другу руки с долларами, перекликались, переговаривались, предлагали пари…»

Пари принимает krísto, и это поистине мастер своего дела: стоя возле арены, он способен удерживать в поле зрения все части трибун, запомнить каждую поднятую руку и ставки, которые зрители показывают знаками. Три основных знака подают двумя пальцами в виде английской V: пальцы вверх — ставка 20 филиппинских песо (около 25 рублей), пальцы горизонтально — 200 песо, пальцы вниз — ставка 2000. Сегодня государство получает хороший доход с легальных арен петушиных боев, но существует немало нелегальных мест, где стравливают петухов и другую живность (например, тараканьи бега). Интернет-букмекеры принимают ставки на sabóng онлайн, но на Филиппинах деятельность таких букмекеров тоже запрещена.

12. Rizaliána

Собрание произведений, научных трудов, писем национального героя Филиппин Хосе Рисаля; секция в библиотеке, учебном или другом заведении, посвященная Рисалю

Начать знакомство с культурой Филиппин стоит с романов Хосе Рисаля (1861–1896). Хосе Протасио Рисаль Меркадо-и-Алонсо Реалонда — главный национальный герой Филиппин, эталон гражданина и автор двух самых важных романов филиппинской литературы: в русском переводе они называются «Не прикасайся ко мне» и «Флибустьеры». Эти тексты справедливо назвать энциклопедией филиппинской жизни XIX века, а также зеркалом филиппинской культуры в целом. Рисаль — талантливый писатель, медик и ученый, полиглот, лидер движения за политические реформы и просвещение на архипелаге. Его идеи и произведения во многом вдохновили борцов за независимость Филиппин, за что он и был казнен испанской колониальной администрацией 30 декабря 1896 года. Филиппинская революция 1896–1898 годов свергла власть Испании (которую, увы, сменила власть американская), а 30 декабря стало Днем Рисаля, одним из главных государственных праздников Филиппин.