трамваю в кривой что это значит

Трамваю в кривой что это значит

Сообщение изменено (04-09-05 23:25)

Справедливости ради, это органичение реально мало кто соблюдает. Пути вполне позволяют и скоростное движение.

Вот, например, в Питере всё четко и ясно: «Трамваю 25 в кривой», «Трамваю 15 на мосту».

К слову, и ограничений там гораздо меньше (только на спецучастках, таких как повороты, мосты, крутые спуски).

Сообщение изменено (06-09-05 13:34)

> И еще не везде обозначено, кого касается ограничение.

Евгений Кузнецов писал(а):

Но шинного транспорта это ведь не касается. А это не всегда понятно.

> Может хватит уже ныть и писать одно

> и тоже из темы в тему.

Сообщение изменено (06-09-05 14:50)

Общего ограничения скорости для трамвая в 40 км/ч (это не считая кучи «спецучастков» с ограничениями 20 и даже 15 км) нет больше нигде. И скоростных линий в Е-бурге нет и не предвидится:(((

В Е-бурге, например, трамваю вообще запрещена скорость выше 40 км/ч:( И помимо этого, куча знаков «15 км», «20 км», даже там, где пути позволяют спокойно ехать 60. Хотя реально, конечно, эти ограничения нередко нарушаются. Но состояние пути во могих местах таково, что и при 20 км/ч вибрация и грохот.

2) Чем обосновано ограничение скорости в 15 км/ч на значительном протяжении перед конечной остановкой «Керамическая»? Вроде прямая обособленная линия, состояние пути близко к идеальному.

И это первые попавшиеся ссылки! На самом деле их много больше. Так что не надо мне про _ВПЕРВЫЕ_ рассказывать.

> Но шинного транспорта это ведь не касается. А это не всегда

> понятно.

Для шинного транспорта есть знак 3.24

«Ограничение максимальной скорости». Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.

Знаки, которые висят над трамвайными рельсами, меньшего размера и другого цвета, таких в ПДД нет. Шинный транспорт им подчиняться не должен. Это по-моему всем понятно.

А вообще, регламентируется ли какими-нибудь правилами форма трамвайных знаков? В разных городах выглядят по-разному, различия порой весьма существенны (те же знаки ограничения в Питере имеют прямоугольную форму, надпись приведена в исходном сообщении; в Москве похожи на здешние, но надпись также отличается).

Сообщение изменено (07-09-05 08:39)

> А вообще, регламентируется ли какими-нибудь правилами форма

> трамвайных знаков? В разных городах выглядят по-разному,

> различия порой весьма существенны (те же знаки ограничения в

> Питере имеют прямоугольную форму, надпись приведена в исходном

> сообщении; в Москве похожи на здешние, но надпись также

> отличается).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что их вид определяется самой организацией ГЭТ.

Содержание материала

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ В КРИВЫХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ КОЛЕИ

Особенности движения экипажа по кривой, характер взаимодействия при этом пути и ходовых частей подвижного состава вызывают необходимость изменения конструкции пути и некоторых его конструктивных размеров.

На трамвайных путях в кривых радиусом менее 75 м, а при продольном уклоне более 20% и при радиусе от 76 до 200 м (на скоростных линиях до 400 м) либо применяют усиленные желобчатые рельсы (Тв65), либо укладывают железнодорожные рельсы с контррельсами. Если уклон не превышает 2О% при радиусе от 76 до 200 м, ставится только один контррельс с внутренней стороны кривой.

Один контррельс ставится и на кривых радиусом от 201 до 400 м при уклоне свыше 20%.

Желательно в пределах городской улицы, особенно на совмещенном полотне, применять для кривых только желобчатые рельсы с утолщенной и повышенной губкой, болтовое крепление контррельса, доступ к которому затруднен дорожным покрытием, не обеспечивает надежность конструкции; поверхностные воды в этом случае не отводятся, а проникают в балластный слой и основание пути.

Значительно возрастает при применении контррельсов сопротивление движению.

Контррельсы устанавливают и на кривых малых радиусов внутризаводских путей. Необходимость их укладки при радиусах меньших чем 149 м определяет отраслевое министерство, к которому относится предприятие — владелец пути.

Смысл укладки контррельсов состоит в том, что при их наличии, как и при наличии губки в желобчатом рельсе, появляется возможность увеличить ширину колеи, необходимую для вписывания экипажа, сверх максимально допустимых размеров. Кроме того, контррельс, уложенный у внутренней нити, воспринимая боковое давление колеса, тем самым ограничивает воздействие другого колеса той же колесной пары на наружный рабочий рельс. При этом следует лишь обеспечить такое соотношение геометрических характеристик, при котором колеса не будут заклиниваться между рабочими рельсами, между контррельсами и внутри желобов, а также не смогут проваливаться в желобе с учетом изгиба осей и упругого отжатия рельсов. Основными геометрическими характеристиками, определяющими выполнение перечисленных условий, являются ширина колеи и ширина желоба.

Условия вписывания зависят также от расстояния между крайними осями экипажа или тележки, которые остаются параллельными при движении как в прямых, так и в кривых участках пути. Это расстояние называют жесткой базой экипажа.

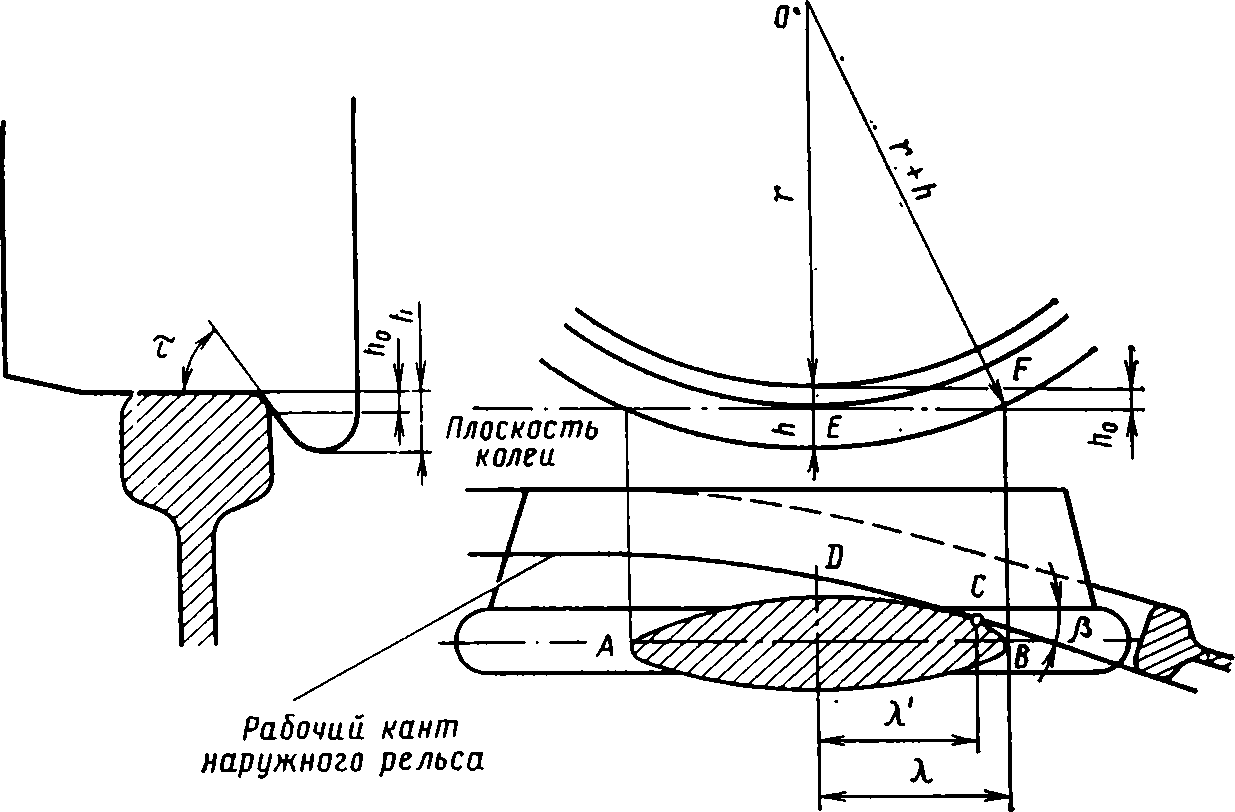

Рис. 80. Расчетная схема определения ширины колеи в кривой

Рис. 81. Определение забега реборды

Ширина колеи на кривых участках внутризаводских путей определяется по положению колес экипажа при наиболее типичном варианте вписывания —принудительном статическом. В этом случае расчетная ширина колеи

Рис. 78. Пример динамического вписывания экипажа в кривую

Рис. 79. Пример статического вписывания экипажа в кривую

Или если принять во внимание, что

Таким образом, величина стрелок, определяющая ширину колеи в кривой при заклиненном вписывании, зависит только от радиуса кривой, жесткой базы вагона или тележки I и некоторой величины λ — так называемого забега реборды. Радиус при этом определяется до оси пути. Забегом реборды называется расстояние от проекции оси колеса на плоскость колеи до точки набегания реборды на рельс. Иначе — это половина длины горизонтального сечения реборды в плоскости колеи. Забег можно определить различными методами, в том числе по приближенной формуле, очевидной из рассмотрения треугольника EOF (рис. 81).

где r — радиус круга катания бандажа; h — высота реборды; hо — расстояние от поверхности рельса до плоскости колеи.

Можно подсчитать забег с точностью, достаточной для практических целей, и по формуле, предложенной Г. М. Шахунянцем:

где τ — угол наклона реборды к горизонту, равный для неизношенных железнодорожных вагонных колес 60°; l — длина жесткой базы.

Теперь можно вычислить ширину колеи при заклиненном вписывании

Аналогично рассчитывается ширина колеи для прохода подвижного состава с нечетным числом осей — локомотивов разных типов. Несколько усложняется расчетная схема, но общий принцип расчета тот же. Однако истинное очертание поперечного сечения реборды в плоскости колеи будет криволинейным (см. рис. 81). Соответственно в расчеты при определении ширины колеи должна вводиться поправка k, которая зависит от угла набегания β.

Действительное положение точки С контакта реборды и рельса будет отличаться от расчетного положения этой точки В, а действительный забег реборды λ’ от расчетного λ на величину искажения λ—λ’.

При изменении угла набегания от 0° до 30° поправка практически равномерно возрастает от 0 до 2 мм, при больших значениях угла поправка увеличивается несколько быстрее. Так что колесную колею для рассматриваемого варианта вписывания двухосной тележки следует принимать

Таблица 32. Значения искаженных насадок и реборд

Искаженная реборда, мм

Искаженная насадка, мм

При постановке внутреннего контррельса набегание передней реборды может происходить не на наружный рельс, а на внутренний контррельс, который ставится выше рабочего рельса. В этом случае точка набегания оказывается в плоскости контррельсовой колеи, т. е. несколько выше. Поэтому поправка в этом случае будет несколько меньше, а забег реборды — больше*.

Так же как и для определения ширины колеи на кривых железнодорожных путей, существует целый ряд методов расчета этой величины для кривых участков путей трамвая.

Кривые малых радиусов трамвайных путей имеют четыре рабочих канта и, следовательно, два желоба, в которых должны размещаться реборды всех колес. Криволинейность сечения реборды в плоскости контррельсовой колеи приводит к тому, что в кривой оно занимает большую часть желоба, чем то же сечение на прямом участке. Кроме того, изменяется в кривой (становится меньше) и проекция колесной насадки на плоскость поперечного сечения пути. Чем круче кривая или чем больше угол набегания — тем меньше будет проекция насадки. Поэтому в расчет вводятся так называемые «искаженные» величины насадки и толщины реборды (табл. 32).

Как уже указывалось в предыдущем пункте, возможны три схемы движения трамвайных вагонов по кривым в зависимости от вариантов контактирования колесных реборд и рабочих кантов желобчатых рельсов. Эти варианты определяются размерами колеи, рельсового желоба и колесной пары. Переход от одного варианта к другому является следствием увеличения ширины колеи. Это наглядно видно из приведенных схем (рис. 82) и анализа зависимостей между размерами элементов рельсовой и колесной S0 колеи:

где с — ширина рельсового желоба; Sкp — расстояние между рабочими кантами губок (контррельсовая колея); Wн — зазор между губкой наружного рельса и ребордой; WВ — то же для внутреннего рельса; Vн — зазор между рабочим кантом наружного рельса и ребордой; Vв — то же для внутреннего рельса.

* Контакт реборды переднего колеса с наружным рельсом при наличии внутреннего контррельса может осуществиться лишь при сужении колеи или при боковом износе контррельса.

Рис. 82. Варианты взаимодействия колесной пары с рабочими канатами рельсовой колеи

С учетом уже известных искажений элементов колесной колеи в кривой S = c+b+d+V.

При движении и контактировании по I варианту (см. рис. 82, а) в случае сужения рельсовой колеи против расчетной колесная пара может заклиниться между рабочими рельсами. При увеличении ширины колеи (за счет уменьшения WB на его величину) реборда внутреннего колеса вступит в контакт с губкой внутреннего рельса и движение начинается уже по II варианту (см. рис. 82,б). Если продолжать увеличение ширины колеи, то возникнет зазор Vн и реализуется III вариант (см. рис. 82,в). При дальнейшем увеличении колеи также может произойти заклинивание колесной пары, но уже между губками.

Таблица 33. Нормы ширины колеи в кривых

Очевидно, что для каждого типа подвижного состава и даже для вагонов и локомотивов одного и того же типа, но с разной степенью износа ходовых частей теоретическая ширина колеи в кривых участках будет различной. Поэтому устанавливается унифицированная нормативная ширина колеи, величина которой зависит только от радиуса (табл. 33).

Увеличение ширины колеи в кривых производится за счет смещения внутреннего рельса к центру кривой. Однако если в кривой имеются два контррельса, смещается наружный рельс (наружу кривой). Так делается потому, что в этом случае движение колеса направляется контррельсом внутренней нити.

Ширина желоба, так же как и ширина рельсовой колеи в кривых, определяется расчетом. Известно несколько разных способов расчета для различных условий движения и конструкций пути. При расчете ширины желобов для кривых участков железнодорожных путей исходят из уже приводившихся требований: колеса не должны заклиниваться между рабочими рельсами, в желобе, а также между контррельсами; колеса не должны проваливаться в желобе. Для кривых малых радиусов, наиболее типичных для внутризаводских условий и для путей трамвая, необходимо, кроме того, учитывать разницу в радиусах наружных и внутренних нитей и несовпадение плоскостей рельсовой и контррельсовой колеи. Б общем случае ширина желоба c = S—(d + b). Это значение должно находиться в пределах

На трамвайных путях контррельсы или желобчатые рельсы Тв65 на обеих нитках кривых устанавливаются независимо от уклона при радиусах менее 75 м и на уклонах, превышающих 20%o, при радиусах от 76 до 200 м. На уклонах менее 20%o при радиусах от 76 до 200 м ставится только внутренний контррельс (или Тв65 только на внутренней нитке). В кривых радиусом от 201 до 400 м на уклонах более 20%0 также ставится только внутренний конт- рельс (или Тп65 на внутренней нитке). При тех же радиусах на меньших уклонах контррельсы не ставятся, а желобчатые рельсы применяются предназначенные для прямых — Тв60. Ширина желоба в трамвайных рельсах во всех случаях должна быть не менее 35 мм. Допускается лишь увеличение этого размера на 5 мм при укладке новых путей старогодными рельсами и на 15 мм в процессе эксплуатации.

Рис. 83. Крепление контррельса к рабочему рельсу

Рис. 84. Схема отклонений оси вагона от оси пути на кривой

При необходимости путь в кривых усиливается за счет применения тяжелых балластов, увеличения числа шпал на 1 км (на звено), укладки более мощных железнодорожных рельсов, установки с внешней стороны наружного рельса специальных упоров. Кроме того, на трамвайных путях усиление достигается установкой путевых тяг независимо от типа рельсов и наличия дорожного покрытия. В отдельных случаях в кривых с особенно интенсивным движением могут укладываться литые рельсы из высокомарганцовистой стали.

Расстояние между внешними очертаниями кузовов подвижного состава, движущегося во встречных направлениях на двухпутной линии, должно оставаться одинаковым на прямых и кривых участках. Однако прямолинейная продольная ось вагона (локомотива) неизбежно отклоняется от криволинейного направления продольной оси пути в кривой. При этом середины экипажей отклоняются внутрь кривой от оси пути, а концы экипажей — наружу кривой. Возникают так называемые свес кузова внутрь кривой и вынос угла наружу (рис. 84). Величины свеса и выноса зависят от радиуса кривой R и от геометрических характеристик подвижного состава (длины вагона L, его жесткой базы I, ширины кузова в середине а, в лобовой части b). Наибольший вынос кузова

Сумма p + q и определяет величину, на которую в кривых должны быть увеличены ширина междупутья, габарит приближения строений, ширина земляного полотна, балластной призмы и другие размеры, приведенные в п. 5 учебника.

29. ВОЗВЫШЕНИЕ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ

В кривых участках пути центробежная сила, увеличивая давление на наружный рельс, вызывает его ускоренный износ. Этим не ограничивается вредное действие центробежной силы. В определенных условиях (например, при расположении кривой в конце затяжного уклона) она может содействовать сходу вагона через наружный рельс и даже его опрокидыванию. Пассажиры трамвая при действии центробежной силы подвергаются воздействию непогашенного ускорения и испытывают весьма неприятные ощущения.

Разложив вес экипажа G на G1 (перпендикулярно плоскости колеи) и G20 (параллельно ей), можно увидеть, что для уравновешивания действия Fц.б необходимо, чтобы проекция Fц.б на направление, параллельное плоскости колеи, была бы равна G2:

На магистральных железных дорогах и на внутризаводских путях скорость для расчета возвышения наружного рельса принимается средневзвешенная по грузообороту. Кроме того, на скоростных участках железных дорог вводится поправка к расчетному возвышению, увеличивающая его на 20—30 мм. Такая же поправка (от 5 до 40 мм) вводится на внутризаводских путях, где обращается специальный подвижной состав с нагрузкой от колесной пары на рельсы 25—60 тс. Однако во всех случаях максимальное возвышение наружного рельса не должно превышать 150 мм. На узкоколейных путях, где возвышение делается в кривых радиусом 1000 м и менее, hmax= 40 мм.

На трамвайных линиях расчет ведется по максимальной скорости. Следует иметь в виду, что перегрузка внутреннего рельса при избыточном возвышении опаснее для пути, чем увеличенное давление на наружный рельс при недостаточном возвышении. Поэтому, а также с учетом ограничений, связанных с планировкой проезжей части улицы, размеры возвышения устанавливаются в ряде случаев ниже расчетных.

Таблица 34. Нормы возвышения наружного рельса в кривых для путей скоростного трамвая, мм

Примечание. При радиусах свыше 2000 м возвышение на скоростных трамвайных линиях не предусматривается.

Таблица 35. Нормы возвышения наружного рельса в кривых трамвайных путей, мм, расположенных на спусках

Путь на совмещенном полотне

Путь на обособленном или самостоятельном полотне

Путь на совмещенном полотне

Путь на обособленном или самостоятельном полотне

Трамваю в кривой что это значит

Схема подвески таговых двигателей как правило опорно-осевая (применяется также на электроподвижном составе Ж.Д. и метровагонах, железнодорожники называют такой способ подвески «трамвайным», двигатель крепится одним концом на раме тележки, другим на оси), передача зубчатая (малая шестерня на валу двигателя, большая на оси колесной пары), двигатели поворачиваются вместе с тележкой.

Надобности в дифференциале нет, в этом огромное преимушество электропривода: полное отсутствие сложных механических узлов (сцепление, коробка передач, дифференциал) между двигателем и тяговыми колесами.

Поворот трамвая на малом радиусе проблемм не представляет, поскольку тележки поворачиваются на значительный угол и тяга осей распределяется РАВНОМЕРНО.

При тяге поездов (к моторвагонам не относится)через повороты малого радиуса возникает сила, сбрасывающая вагон по радиусу к центру поворота (зничительно сильнее центробежной, особенно на малых скоростях и больших тягах) ввиду этого имеет смысл в тяжелые поезда вцеплять в СЕРЕДИНУ локомотивы.

>На всех современных трамвайных вагонах и пассажирском подвижном >составе железных дорог применяется исключительно опорно-рамное >подвешивание тяговых двигателей. Оно позволяет значительно >уменьшить воздействие подвижного состава на путь, динамические >воздействия на тяговые двигатели и тяговую передачу.

Это высказывание мягко говоря не соотвествует действительности см. ссылку.

http://www.css-mps.ru/zdm/04-2002/02056.htm

Алексеев Илья писал(а):

>

> > На всех современных трамвайных вагонах и пассажирском

> > подвижном составе железных дорог применяется исключительно

> > опорно-рамное подвешивание тяговых двигателей. Оно позволяет

> > значительно уменьшить воздействие подвижного состава на

> > путь, динамические воздействия на тяговые двигатели и

> > тяговую передачу.

>

> Это высказывание мягко говоря не соотвествует

> действительности см. ссылку.

> http://www.css-mps.ru/zdm/04-2002/02056.htm

К мотор-колёсам, imho, вообще неприменимы термины «опорно-осевое» или «опорно-рамное» подвешивание, это совершенно особенный тип расположения двигателя.

СНиП 2.05.09-90. Трамвайные и троллейбусные линии

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

РАЗРАБОТАНЫ Гипрокоммундортрансом Минжилкомхоза РСФСР ( В. И. Чубуков ¾ руководитель темы, И. Я. Клячин, Л. И. Волкова, Г. С. Шейнюк, А. С. Кипсар, Г. А. Терехов, З. И. Лукашова); АКХ им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (канд. техн. наук Б. З. Кантор); МосгортрансНИИпроектом Мосгорисполкома ( В. Я. Гершанов, канд. техн. наук В. М. Комаров, Б. С. Финкельштейн); Ленгипроинжпроектом Ленгорисполкома (канд. техн. наук Б. В. Осинский); Киевпроектом Киевского горисполкома (В. А. Резников, М. П. Савченко); ЛНИИ АКХ им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (канд. техн. наук В. В. Хиценко); НИКТИ ГХ Минжилкомхоза УССР (канд. Техн. наук Ю. С. Садовой).

ВНЕСЕНЫ Минжилкомхозом РСФСР.

С введением в действие СНиП 2.05.09-90 „Трамвайные и троллейбусные линии “ с 1 января 1991 г. утрачивает силу СНиП II-41-76 “ Электрифицированный городской транспорт. Трамвайные и троллейбусные линии».

Строительные нормы и правила

Трамвайные и троллейбусные линии

Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых транспортных сооружений, располагаемых в населенных пунктах:

трамвайных линий (с шириной рельсовой колеи на прямых участках 1524 мм) обычных, скоростных, грузовых и служебных, а также располагаемых на территории депо и ремонтных мастерских (заводов);

зданий и сооружений для хранения, ремонта и обслуживания подвижного состава электрического транспорта.

Область применения нормативных требований и положений, а также ограничение их применения для каждого из сооружений транспорта приведены в соответствующих разделах настоящих норм и правил.

Пояснения основных терминов, применяемых в настоящих нормах и правилах, приведены в справочном приложении 1.

1. ТРАМВАЙНЫЕ И ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ЛИНИИ

1.1. Нормы настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании новых и реконструкции существующих:

трамвайных линий с шириной рельсовой колеи на прямых участках 1524 мм с расчетными скоростями сообщения менее 24 км/ч (обычный трамвай) и 24 км/ч и более (скоростной трамвай); грузовых и служебных трамвайных линий, а также трамвайных линий, расположенных на территории депо, ремонтных мастерских и заводов, разворотных колец;

контактных сетей трамвайных и троллейбусных линий.

Примечания: 1. Допускается проектировать линии скоростного трамвая с шириной рельсовой колеи на прямых участках 1521 мм при соблюдении условий, изложенных в примеч. 1 к табл. 10.

2. При проектировании путей обычного трамвая, которые в перспективе (в ближайшие 10-1 5 лет) могут быть использованы для скоростного трамвая, труднопереустраиваемые элементы пути (земляное полотно, кривые участки, продольный профиль, габариты приближения строений и др.) следует предусматривать по нормам проектирования скоростного трамвая.

3. За расчетную скорость сообщения принимается скорость движения трамваев или троллейбусов между конечными пунктами посадки (высадки) пассажиров, включая время стоянок на промежуточных остановках.

1.4. Линии скоростного трамвая следует проектировать в городах и между городом и тяготеющими к нему населенными пунктами на направлениях с устойчивым пассажиропотоком не менее 7 тыс. пассажиров в час „пик» в одном направлении или при других потоках при соответствующем обосновании. Линии трамвая, работающего в обычном режиме, следует проектировать на направления с устойчивым пассажиропотоком не менее 5 тыс. пассажиров в час „пик» в одном направлении.

Движение по линиям скоростного трамвая, как правило, должно быть организовано автономно от трамвая, работающего в обычном режиме, с обеспечением удобных пересадочных узлов. Допускается проектирование линии обычного трамвая с организацией скоростного движения на вылетных направлениях или при подземном прохождении трассы в зоне центра города. Для скоростного и обычного трамвая следует предусматривать единую систему хранения, технического обслуживания, энергоснабжения и управления.

1.5. Пропускную и провозную способность трамвайных и троллейбусных линий следует определять на десятый год эксплуатации по участку, наиболее загруженному в час „пик». При этом наполнение подвижного состава следует принимать из расчете, что все места для сидения заняты, а на 1 м 2 свободной площади пола пассажирского салона размещаются 4,5 стоящих пассажира.

Наименьший допустимый интервал во времени между поездами (одиночными вагонами) трамвая надлежит определять расчетом. На стадии разработки комплексных транспортных схем этот интервал можно принимать равным 50 с.

1.6. Расчетные размеры подвижного состава трамваев, учитываемые при проектировании путей, надлежит принимать в соответствии со справочным приложением 2.

строительного комитета СССР

от 9 июля 1990 г. № 60

1.7. Пассажирские трамвайные линии следует проектировать двухпутными. Однопутные участки допускается предусматривать в местах, где исключается одновременное встречное движение поездов (вагонов).

Сплетение трамвайных путей и однопутные участки протяженностью не более 500 м на двухпутных линиях могут допускаться временно на период производства строительных или ремонтных работ.

1.8. В зависимости от местных условий трамвайные пути следует предусматривать:

на обособленном полотне, отделенном от проезжей части или тротуаров разделительной полосой; при этом головки рельсов должны р распо лага ться выше уровня бортового камня, ограждающего проезжую часть;

на самостоятельном полотне (преимущественно на загородных участках трамвайной линии);

на совмещенном полотне (при этом головки рельсов должны быть не ниже уровня проезжей части улиц и площадей, по оси проезжей части или по одной из ее сторон), а также на реконструируемых трамвайных линиях при невозможности переустройства на обособленное полотно.

Размещение трамвайных путей в пределах проезжей части автомобильных дорог общей сети не допускается. На автомагистралях, имеющих раздельные полосы движения, размещение трамвайных путей возможно в разделительной полосе, если ее ширина отвечает требованиям п. 2.35 настоящих норм.

1.9. Скоростные линии трамвая следует проектировать, как правило, наземными на обособленном полотне, расположенном вдоль магистральных улиц, или на самостоятельном полотне — вне пределов населенных пунктов.

Обособленное трамвайное полотно следует отделять от проезжих частей улиц, тротуаров и велосипедных дорожек разделительными полосами (газонами) с устройством ограждений, запрещающих доступ пешеходов и внерельсового транспорта, кроме специального по обслуживанию и ремонту. Разделительные полосы на подходах к мостам, путепроводам и эстакадам допускается не предусматривать.

Для отдельных участков пути (в центральных районах города с интенсивным движением, при наличии узких улиц с капитальной застройкой, в транспортных узлах, а также в трудных топографических условиях) при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается проектировать тоннели или эстакады.

На перегонах скоростных линий трамвая, прокладываемых на застроенной территории, надлежит предусматривать надземные или подземные пешеходные переходы, расстояние между которыми устанавливается в зависимости от градостроительной ситуации, а также переезды в необходимых случаях при соответствующем обосновании.

1.10. Устройство трамвайных путей должно предусматривать мероприятия по ограничению шума, вибрации и утечки тока по ГОСТ 9.602-89.

1.11. В проекте отдельным комплексом следует выделить работы, выполняемые посла обкатки трамвайного пути в течение 5 – 6 мес: послеосадочный ремонт, устройство бесстыкового пути и дорожного покрытия.

1.12. Нормы проектирования, указанные в настоящих нормах для стесненных условий, допускается применять при наличии узких улиц с капитальной застройкой, а также в тех случаях, когда применение основных норм связано со сносом или капитальным переустройством существующих зданий и сооружений, значительным увеличением объемов и стоимости строительно-монтажных работ; применение этих норм должно быть обосновано в проекте.

2. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ И ОБУСТРОЙСТВА

2.1. Расстояние между осями смежных трамвайных путей на прямых участках должно обеспечивать необходимые зазоры безопасности:

между трамвайным вагоном и опорой контактной сети, расположенной в междупутье, ¾ не менее 300 мм;

между трамвайными вагонами (при отсутствии опор контактной сети в междупутье) или трамвайным вагоном и экипажем другого вида транспорта как на прямых, так и на кривых участках пути — не менее 600 мм.

В начале и конце кривых и в трамвайных узлах вали чину зазора безопасности допускается уменьшать до 300 мм на протяжении не свыше 20 м.

2.2. Расстояние между осями смежных трамвайных путей (на прямой) должно составлять, мм:

при боковом размещении опор

при установке опор контактной

Если опоры контактной сети имеют ширину 350 мм и менее, допускается уменьшить ширину междупутья до 3550 мм.

В Москве и Ленинграде, в виде исключения, допускается принимать ширину междупутья 3148, 3424 и 3758 мм.

При строительстве трамвайных путей с применением путеукладочных механизмов железнодорожного типа ширину междупутья можно увеличивать до 4100 мм.

2.3. Расстояние между осями смежных путей открытой стоянки вагонов на территории депо на прямых участках должно быть не менее 3800 мм. В районах с высотой снежного покрова более 30 см указанное расстояние через каждые 2-3 пути надлежит увеличивать до 6250 мм.

Расстояние между осями смежных путей, разделенных пожарным проездом, должно быть не менее 8000 мм.

2.4. Расстояние между осями смежных трамвайных путей на кривых участках пути необходимо увеличивать на сумму величин свеса середины вагона с внутренней стороны кривой и выноса угла вагона с наружной стороны кривой (справочное приложение 3).

Расстояния между осями смежных путей на кривых участках трамвайной линии для четырехосного подвижного состава обычного трамвая следует принимать по табл. 1.

Расстояние, мм, между осями смежных путей на кривых участках трамвайной линии при исходных расстояниях между осями на прямых участках, мм