Кто изобрел переднеприводный автомобиль

Когда появился первый советский переднеприводный автомобиль?

Очень интересная статья, думаю и вам будет интересно. Прочитал запоем.

Алексей ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Фото из архивов автора, Александра ДИВАКОВА, Дениса ОРЛОВА и Эрика САБО

Когда появился первый советский переднеприводный автомобиль? Нет, я не о вазовской «восьмерке» 1984 года и даже не о ЛуАЗе-969В образца 1967 года. Наша «переднеприводная» история началась полвека назад — в середине шестидесятых, и вот как это было.

В те времена советские специалисты передний привод не жаловали: еще с тридцатых годов по результатам испытаний закупленных «зарубежных образцов» (например, в институте НАТИ побывал французский Citroen Traction Avant 7CV) считалось, что такая компоновка ухудшает проходимость и маневренность. Ведь у этой и других подобных машин, Cord 812, к примеру, продольно расположенные двигатели находились в базе за передней осью — и, особенно при разгоне или движении на подъем, ведущие колеса сильно разгружались и буксовали. А если еще добавить сюда проблемы с надежностью приводов…

Послевоенное изучение образцов трофейной переднеприводной техники, главным образом немецкой (Adler Trumpf Junior и различные DKW), лишь подкрепило эти соображения. Но все изменил английский Morris Mini Minor (АР №5, 2004), купленный для изучения в столичном Автомоторном институте в 1961 году. Талантливый автомобильный конструктор Борис Михайлович Фиттерман, бывший в то время руководителем КБ легковых автомобилей НАМИ, в Mini буквально влюбился!

Тщательно изучив творение гениального Алека Иссигониса, Фиттерман с коллегами поняли, что поперечно установленный силовой агрегат и шестишариковые шарниры равных угловых скоростей (типа Birfield или Rzeppa) могут решить проблему создания современного компактного переднеприводного автомобиля: быстроходного, устойчивого и просторного. Так в плане работ НАМИ на 1964 год появилась тема за №42- 64: «Разработка нового легкового автомобиля в классе 1,1—1,3 л, весом до 800 кг». Причем эти работы получили государственную поддержку: в декабре 1965 года вышло постановление правительства о расширении производства легковых автомобилей в стране с возможностью строительства нового завода, и Минавтопром поручил проектирование перспективного образца машины «1101» именно НАМИ.

Непосредственным руководителем работ стал инженер Владимир Миронов, сменивший Фиттермана на посту начальника КБ. За кузов отвечало КБ кузовов, которым руководил Феликс Хайдуков. А одним из тех, кто принимал деятельное участие в проектировании и последующих испытаниях, стал не кто иной, как Александр Николаевич Диваков, ныне наш ведущий эксперт, а в то время — студент-дипломник МАМИ.

НАМИ-0107 испытывают на проходимость — не всякий современный кроссовер преодолеет такое. Песчаную дорогу (верхний) нашли в окрестностях Запорожья, а раскисшую грунтовку (нижний) — между подмосковными деревнями Куркино и Машкино

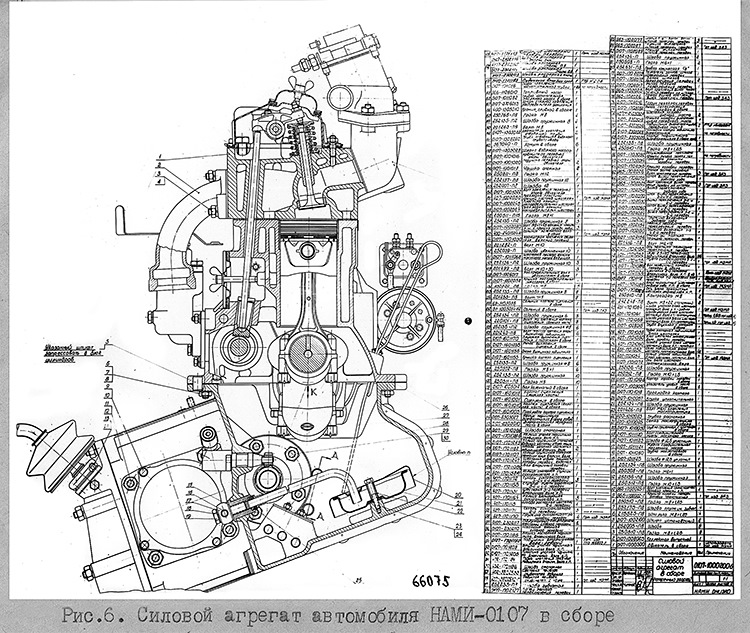

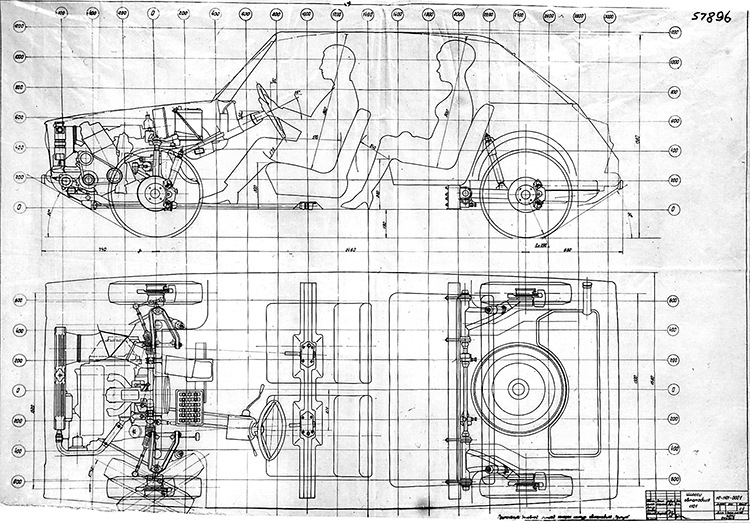

В конце 1964 года на институтском заводе опытных конструкций (ЗОКе) начали строить ходовой макет под названием НАМИ-0107 — для проверки основных идей. Мотор взяли от «четыреста восьмого» Москвича: иного компактного и достаточно мощного отечественного двигателя в то время просто не существовало. Шасси — несущая платформа, на которую водрузили переделанный кузов одного из опытных Запорожцев (ЗАЗ-966), присланный с завода Коммунар. Трансмиссия и подвеска — оригинальные. Причем сцепление было спроектировано по образу и подобию Mini, а четырехступенчатая трехвальная коробка передач с использованием москвичевских деталей поместилась в специально изготовленном массивном литом поддоне двигателя — в общей масляной ванне.

Переднюю подвеску сделали на двойных поперечных рычагах, заднюю — на продольных. А в качестве упругих элементов выступали торсионы — причем, закручивая их с помощью нехитрого рычажного механизма, можно было регулировать дорожный просвет в диапазоне 70 мм!

«Сто седьмую» машину строили более полутора лет — испытания начались лишь в августе 1966 года. Сперва обкатка, потом два пробега по маршруту Москва—Мелитополь—Москва, затем тесты на крымских серпантинах… И как решающий этап — «марафонский забег» из Москвы через Ленинград, Таллин, Витебск и обратно.

А между пробегами — бесконечные ремонты: уж больно «сырым» получился прототип. Двигатель страдал от барботажа: шестерни трансмиссии так «взбивали» масло, что нарушалась его подача к подшипникам коленвала и нарастал нагар в цилиндрах. Течи по стыкам многочисленных крышек и корпусных деталей, перегрев бензонасоса в жару, сильная вибрация составных полуосей на скоростях свыше 100 км/ч… Сдвоенные сухарные карданы у колес, сделанные на основе запорожских, буквально рассыпались на куски!

Но в целом испытания были признаны успешными. Ведь НАМИ-0107 оказался на целых 260 мм короче, чем Москвич-408, при этом внутренняя длина салона у него была больше на 60 мм! Проходимость по размытым или заснеженным грунтовым дорогам оказалась даже лучше, чем у Запорожца, а по управляемости и устойчивости на скользких покрытиях машина хоть и уступила «фирменному» переднеприводнику Peugeot 204, но в целом превосходила Москвич-408.

А откуда взялся Peugeot 204? Его тоже купили для испытаний. Это была распространенная практика — причем многие иномарки приобретались не поштучно, а в нескольких экземплярах. Когда в НАМИ работали над переднеприводными проектами, в столице проходили испытания около трех десятков образцов! Среди них были переднеприводные Autobianchi Primula (1964), Mini Moke (1969), Моррисы моделей Mini Minor (1959) и 1100 (1962), Ford Taunus 12M (1963) и 15M (1967), Peugeot 204 (1965), Renault 4 (1961) и 16 (1965), Simca 1100 (1967), Trabant 601 (1964) и Triumph 1300 (1965)… Не уступали им в разнообразии машины классической компоновки: Alfa Romeo Giulietta 1300 (1962), Фиаты 1500 (1964) и 124 (1966), Glas 1204 (1963), Opel Kadett (1962) и Volvo 144 (1966). Хватало и заднемоторных образцов: Fiat 850 (1964), Hillman Imp (1963), Renault 8 (1962) и 10 Major (1965), Simca 1000 (1962) и Skoda 1000MB (1964).

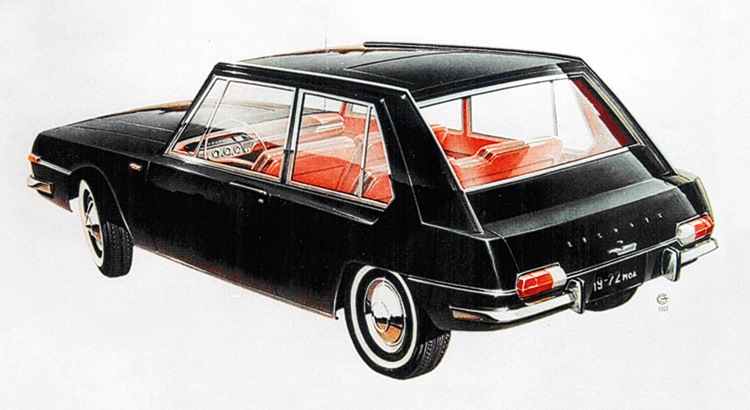

А собственный проект НАМИ тем временем шел своим чередом — следующим шагом должна была стать постройка прототипа «настоящего» автомобиля, над внешностью которого работали особенно тщательно. Создали в эскизах и масштабных макетах пять вариантов дизайна, по моде тех лет сделав максимальную площадь остекления. Для реализации был выбран облик, предложенный талантливым дизайнером Эриком Сабо, ставшим в 1965 году заведующим сектором технической эстетики НАМИ. Проект «1101» даже получил имя собственное — Василек.

А технику продолжили совершенствовать на следующем прототипе — НАМИ-0107Б. Поскольку «фирменный» кузов еще не был готов, то для сокращения сроков на практически готовое шасси поставили укороченный кузов от итальянского хэтчбека Autobianchi Primula — и оснастили машину на этот раз полностью оригинальным мотором НАМИ-0124 (1106 см3, 55 л.с.), спроектированным КБ бензиновых двигателей. Цепной привод верхнего распределительного вала, полусферическая камера сгорания, блок цилиндров (с мокрыми гильзами) наклонен вперед на 25 градусов — все по образу и подобию силового агрегата Peugeot 204. Коробка передач с горизонтальным расположением валов получилась более компактной и надежной. Испытания этой машины начались уже в конце 1967 года, причем особое внимание уделили настройке управляемости — по словам Александра Николаевича Дивакова, довести до нужной кондиции один только стабилизатор поперечной устойчивости стоило немалых сил.

Но все это было… Впустую? Ведь в это время уже полным ходом шло строительство завода в Тольятти: летом 1966 года было подписано соглашение с итальянцами, в котором ставку сделали на заднеприводный Fiat 124. И Василек был похоронен в архивах.

Однако адепт переднего привода Фиттерман не сдавался — и убедил руководство в том же 1967 году запустить в НАМИ еще два новых проекта. Их ключевая идея заключалась в том, чтобы сделать переднеприводными серийные легковушки.

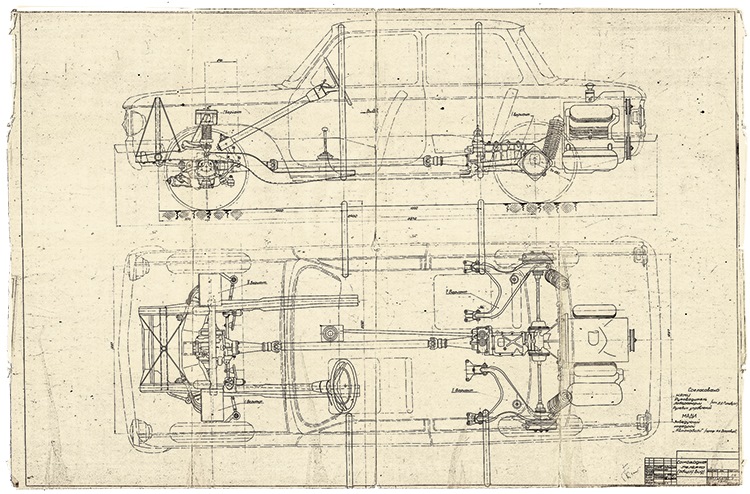

Первый из них, НАМИ-0132, — переработанный… ВАЗ-2101: вернее, его «исходник» Fiat 124. Для простоты эксперимента силовой агрегат взяли целиком от Peugeot 204 (1130 см3, 53 л.с.), схемы передней и задней подвесок базовой машины остались без изменений — разве что спереди сделали новые поворотные кулаки, чтобы пропустить через них приводы колес, а амортизаторы с пружинами перенесли на верхний рычаг. Сзади переделок было меньше: место массивной балки заднего моста заняла обычная труба с креплениями для ступиц колес.

По ходовым качествам опытная машина превосходила заднеприводные ВАЗы и была практически на уровне «донора» Peugeot 204, особенно на льду. Но когда после кратких испытаний переднеприводную «копейку» передали в Тольятти, там она особенного интереса не вызвала: заводское КБ в то время уже работало над собственным переднеприводным детищем — машиной Э1101. Кстати, десять лет спустя на ВАЗе самостоятельно сделали такой же гибрид: ходовой макет с агрегатами и узлами от будущей «восьмерки» в кузове ВАЗ-21011.

А второй проект в НАМИ затеяли в рамках договора с запорожским заводом Коммунар и Мелитопольским моторным — о выборе конструктивной схемы перспективного переднеприводного автомобиля ЗАЗ. Было построено два переднеприводных Запорожца ЗАЗ-966 с… поперечно установленными V-образными двигателями МеМЗ! Причем если у машины НАМИ-0137А остался стандартный «воздушник», то для второго автомобиля, НАМИ-0137, мотор оснастили жидкостным охлаждением. Новые цилиндры с водяной рубашкой позволили увеличить диаметр поршня, поэтому рабочий объем модернизированного двигателя вырос с 887 до 996 см3, а мощность — с 30 до 43 л.с.

Что давала такая компоновка? Короткий V-образный двигатель позволил впервые на советских машинах установить коробку передач последовательно с мотором. Был, кстати, и другой вариант, так и не реализованный: сохранился чертеж переднеприводного хэтчбека на базе Запорожца, но с продольным расположением силового агрегата. Причем коробка передач находилась под двигателем, то есть по схеме английского автомобиля Triumph 1300. А знаете, чья подпись стоит в графе «конструктор»? Дивакова! Это был его дипломный проект.

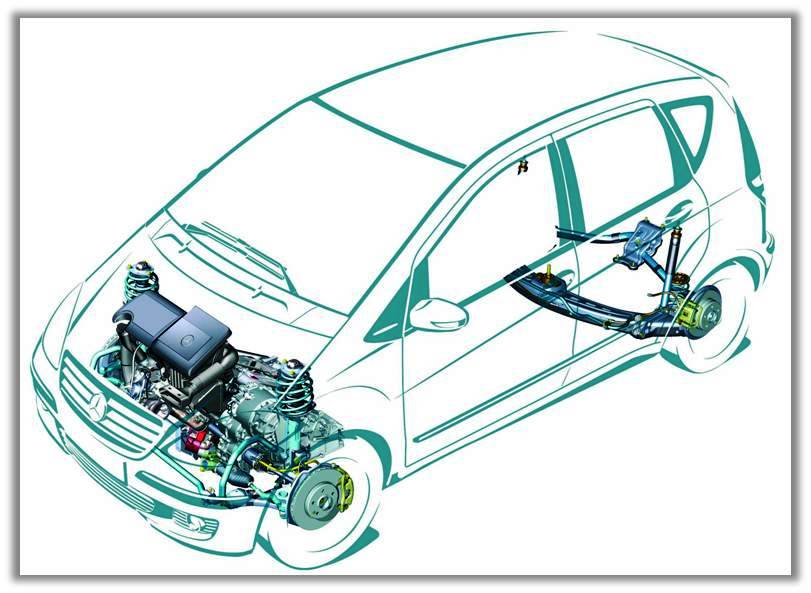

Другой необычной чертой машин НАМИ-0137 и 0137А стала передняя подвеска McPherson (или, выражаясь языком тех лет, «с качающейся свечой») — тоже впервые в Советском Союзе. Правда, конструкторы НАМИ справедливо полагали, что без опыта не выйдет обеспечить долговечность уплотнений штока амортизатора, который в этой схеме несет еще и изгибающие нагрузки, — и поэтому сделали направляющим элементом две вложенных одна в другую трубы существенно большего, чем амортизатор, диаметра. Однако, несмотря на специальные пластиковые втулки, помещенные для уменьшения трения между трубами, жесткость при малых ходах подвески была чрезмерной — водителя и пассажиров трясло вдвое сильнее, чем в Запорожце.

Обе машины были закончены в 1968 году, испытания в целом прошли успешно. Но и Запорожский, и Мелитопольский заводы так и не воспользовались полученным опытом. Ведь на Коммунаре с 1966 года работали над собственным вариантом переднеприводной машины и строили фастбек с рядной «четверкой» водяного охлаждения и с общим картером коробки передач и главной передачи. Много позже, после бесчисленных переделок, эта работа приведет к появлению серийного хэтчбека ЗАЗ-1102.

Однако в Москве не унимались: еще один проект, НАМИ-0147, вел Александр Иванович Пельтцер, создатель известных рекордно-гоночных автомобилей «Звезда». За основу тоже взяли Запорожец, но оборудовали его… полным приводом! Причем раздаточная коробка позволяла простым движением рычага выбирать тип привода: передний, задний или полный. Мало того, можно было варьировать и типы подвесок: спереди могли быть установлены или балка с двойными поперечными рычагами от Москвича, или экспериментальный McPherson, а задние колеса подвешивались либо на продольных или косых рычагах, либо с применением подвески типа De Dion. А еще, нагружая машину балластом, можно было менять развесовку, получая желаемое распределение загрузки осей.

Само собой, это был только передвижной «испытательный стенд» — о серийном производстве речи быть не могло. А вот на реализацию проекта НАМИ-0173 Фиттерман надеялся — и к 1971 году в его лаборатории была построена… переднеприводная Волга ГАЗ-24! Под капотом продольно, опять-таки по схеме автомобиля Triumph 1300, был установлен двигатель от Москвича-412, а коробку передач максимально унифицировали со стандартной. На этой машине, как вспоминает Диваков, помимо всего прочего изучалось влияние величины плеча обкатки на характеристики устойчивости и управляемости «переднего привода».

На ГАЗе, конечно, проект интереса тоже не вызвал — переданную туда экспериментальную машину через некоторое время попросту разобрали.

Значит ли это, что все проделанное в НАМИ пропало впустую? Все же нет. Инженеры и конструкторы копили опыт: какие шарниры в приводах передних колес работают лучше других, как защитить ШРУСы от грязи и добиться их долговечности, какие типы подвесок лучше подходят для переднего привода, какая развесовка является оптимальной…

А свое развитие идея переднего привода в НАМИ получила лишь в самом конце 70- х годов, когда Минавтопром решил заменить давно устаревшую мотоколяску С3Д — и Фиттерман предложил создать современный компактный автомобиль для инвалидов в кооперации с польским Фиатом. Тогда было построено четыре образца под маркировкой НАМИ-0219М — ходовые макеты на основе заднемоторных польских малышек Fiat 126P с продольным расположением фиатовского же двухцилиндрового силового агрегата. Затем была изготовлена и испытана самая первая Ока — НАМИ-0231 с тем же двигателем, но с оригинальным кузовом. В итоге этот проект привел к появлению совсем другой машины — ВАЗ-1111, которую роднят с прототипами лишь размеры и передний привод.

Плюсы и минусы переднего привода

История переднего привода

На заре автомобильной истории все моторы ставились ближе к центру каркаса на который они крепились. Привод на колеса от мотора шел через цепь — почти как у велосипедов. Передние колеса служили для поворота, поэтому соединять их еще и с приводом было технически сложно.

Постепенно мотор переселился в переднюю часть машины, образовав так называемую «классическую» компоновку с силовым агрегатом спереди, мощность которого передавалась назад карданным валом. Популярным такой привод оставался примерно до середины XX века. Всеобщая автомобилизация и промышленный подъем требовали унификации производства с удешевлением конструкции. Задний привод был сложнее технически, что никак не совпадало с глобальной целью сделать машины доступнее.

На пути к созданию доступных моделей некоторые производители оставили задние колеса ведущими, но «подвинули» к ним мотор. Так появились знаменитые «Фольксваген Жук» и Renault 4CV. На производстве этих автомобилей удалось сэкономить, что подтверждают тиражи, однако потребительские качества у них были низкие. Чего стоила сложная управляемость на скользкой дороге и склонность к заносам. Были также проблемы с отоплением, которого, в силу конструктивных особенностей, не хватало на маленький салон. В другую сторону пошли Citroen со своим 2CV. Они сделали первый переднеприводный автомобиль с небольшими карданами через которые передавался момент на каждое колесо. По сравнению со ШРУСами, которые в массовое производство отправились позже, такая конструкция была ненадежной и часто ломалась, но начало было положено. В начале шестидесятых появился Renault 4 — переднеприводная модель с реечным управлением и независимой подвеской всех колес. Во многом с ее подачи началась эпоха массовых переднеприводных автомобилей.

Примерно в то же время инженеры на примере знаменитого MINI показали как можно развернуть двигатель поперечно, уменьшив подкапотное пространство, увеличив за счет этого место в салоне и сохранив при этом небольшие внешние габариты. Со второй половины шестидесятых такая компоновка вся чаще входила в оборот разных марок.

Следующим этапом на пути к популяризации переднего привода стало упрощение и уменьшение габаритов мотора с коробкой передач. В 60-е годы трансмиссия располагалась под мотором, а к семидесятым стало возможным сдвинуть его в сторону и поставить рядом с силовым агрегатом КПП, расположив оси коробки и коленвала в ряд. Одним из первых такую компоновку примерил Volkswagen Golf Mk1.

Затем началась история авто широкого потребления. Автомобиль оставил в прошлом шлейф избранности, превратившись в часть массмаркета. Передний привод в процессе упрощения конструкции не оставил шансов заднеприводной альтернативе. Из классической она превратилась в особый вид, оставшись в спортивных автомобилях, премиум-сегменте или на тех редких авто, где мотор не в передней части.

Преимущества переднего привода

Главное правило безопасности на дороге независимо от типа привода: соблюдайте скоростной режим. Часто он указан на знаках с учетом дорожных особенностей. Вы можете не знать о серии опасных поворотов впереди, а они заранее предупредят. Еще один совет: не крутите резко рулем, не жмите на газ или тормоз «в пол». Важно дозировать любое усилие, вовремя реагируя на поведение машины.

Электронные системы безопасности, которых в современных машинах целый ворох даже в эконом-классе, не панацея. В аварийной ситуации водитель все еще главное действующее лицо.

Занос на переднем приводе может произойти из-за резко брошенного газа в повороте. Например, водителю показалось, что скорость для виража слишком большая и он снимает ногу с педали акселератора. В это время лишенная тяги мотора передняя ось замедляется, а на задних колесах сохраняется остаточная скорость. Она начинает разворачивать машину в сторону поворота руля. Начинается занос.

Какие авто переднеприводные

К переднему приводу в машинах любого класса давно можно прибавлять слово «классический». Самые популярные автомобили, которые вы видите на дороге, наверняка с передними ведущими колесами.

Передний привод — прерогатива всех бестселлеров:

KIA Rio,

Hyundai Solaris,

Volkswagen Polo,

Škoda Rapid,

KIA K5,

Toyota Camry.

В когорте переднеприводных машин давно прописались кроссоверы. Казалось бы, их вотчина — исключительно передний привод, но покупатели голосуют своим выбором за экономичность и дешевизну, а возможностей моноприводы для большинства задач хватает с запасом.

LADA Xray Cross,

Renault Sandero Stepway,

Renault Duster,

Hyundai Creta,

Chery Tiggo2.

Передний привод как и любой другой требует регулярного обслуживания. Помочь с этим могут квалифицированные мастера сервисных центров FAVORIT MOTORS. Гарантия на все работы и проверенное временем реноме надежного дилера.

Переднеприводные автомобили

Передний привод. История.

Первые переднеприводные автомобили появились в начале прошлого века. Передний привод подразумевает конструкцию трансмиссии, в которой крутящий момент направлен на передние колеса. Первым автомобилем похожей конструкции стал Cord L29, созданный американской компанией Auburn Automobile в 1929 году. Эти модели были известны благодаря использованию инноваций и элегантному дизайну. Широкую популярность данная компоновка обрела в Штатах лишь в 80-х годах прошлого века.

Что лучше, задний или передний привод?

С давних пор не прекращается спор автолюбителей о том, какой же привод лучше. Как правило, почитателей переднего привода оказывается больше. Тем не менее серьезным аргументом в пользу заднего привода является то, что он используется в транспортных средствах известных брендов, таких как Mercedes, BMW, Porsche и даже Rolls Royce. Как привод влияет на характеристики автомобиля в эксплуатации? И какой привод лучше выбрать? Сейчас мы попробуем дать ответ на эти вопросы! В чем же разница?

Передний привод

Благодаря своим конструкционным особенностям переднеприводные автомобили имеют ряд преимуществ перед своими заднеприводными конкурентами.

Авто с передним приводом более экономичны заднеприводных. А также имеют более высокий коэффициент полезности двигателя, так как крутящий момент происходит с потерей меньшего количества энергии.

К явным преимуществам данного типа конструкции можно отнести высокую курсовую устойчивость на прямолинейной траектории.

Задний привод

Автомобили, у которых вращательный момент, создаваемый двигателем, приходится на задние колеса, называются заднеприводными. Это самый первый тип привода в истории, а также один из самых распространенных в мире.

Рассмотрим его преимущества и недостатки:

Несмотря на то, что заднеприводные автомобили тяжелее, вес у них распределен более гармонично, что существенно влияет на маневренность и управляемость. Заносы задней части более прогнозируемы, поэтому многие водители в сложных ситуациях справляются с этим неприятным явлением (можно сказать, рефлекторно).

Благодаря тому, что КПП в машинах с задним приводом устанавливается на более мягких опорах, в салоне практически не чувствуется вибрация от работающего двигателя.

У автомобилей с данным видом привода пробуксовка с места значительно меньше. К тому же они эффективнее преодолевают препятствия с крутым наклоном (если даже дорога скользкая). Но при спуске вероятность заноса задней части выше, чем у конкурентов.

Плюсы и минусы переднеприводных автомобилей

Приведенная информация поможет Вам определиться с выбором будущего автомобиля, который будет отвечать Вашим требованиям. А если Вы все еще испытываете трудности – напишите нашим специалистам. Консультанты ГК FAVORIT MOTORS имеют большой опыт в сфере автопродаж и подберут Вам машину Вашей мечты.

Передний привод

Передний привод — компоновка и конструкция трансмиссии автомобиля, при которой создаваемый двигателем крутящий момент передается на передние колёса.

Содержание

Плюсы и минусы

В первую очередь стоит отметить, что главными преимуществами переднего привода, обусловившими его широкое распространение в современном автомобилестроении, являются дешевизна массового производства, а также бо́льшие простота и предсказуемость управления в большинстве штатных дорожных ситуаций для водителя средней квалификации. Остальной набор плюсов и минусов либо всецело относится к области конструирования и производства, либо проявляется только в более или менее экстремальных условиях, характерных для спорта или очень активного стиля вождения, но не в каждодневной эксплуатации. Современные технологии, включая управляющую электронику, позволяют практически уравнять передне- и заднеприводные автомобили с точки зрения потребительских качеств, безопасности и управляемости, так что выбор между тем и другим оказывается всё больше обусловлен такими находящимися далеко за пределами круга чисто технических проблем соображениями, как — имидж и позиционирование автомобиля и его производителя, целевые рынок и аудитория, и так далее.

История

Ранние разработки

Идея переднего привода появилась вместе с идеей автомобиля и была логична, ибо лошадь запрягают именно впереди повозки. Ещё паровая телега Кюньо (fardier à vapeur de Cugnot) имела привод на единственное переднее колесо. Судя по всему, управляемость её была неважной, что и послужило причиной первой в мире автомобильной аварии: на испытаниях изобретатель не справился с управлением, и чудо техники XVIII века снесло стену Арсенала. Правда, некоторые авторы [2] ставят факт аварии под сомнение.

Однако уже первые автомобили с двигателями внутреннего сгорания имели двигатель, расположенный посередине колёсной базы, а в таком случае более логичным оказался привод на заднюю ось цепью. Позднее двигатель стали размещать спереди, но привод всё равно был задним, хотя цепь заменил карданный вал.

К тому же, инженеры быстро поняли, что на четырёхколёсном автомобиле для привода передних ведущих колёс потребуются шарниры особой конструкции, которые в те годы ещё не были изобретены.

Дело в том, что если колесо перемещается в вертикальной плоскости и одновременно является поворотным, обычному наружному карданному шарниру полуоси приходится работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°. Но при углах больших, чем 10—12°, в карданной передаче резко увеличиваются потери мощности, к тому же, вращение передаётся неравномерно, растёт износ шарнира, быстро изнашиваются шины, а шестерни и валы трансмиссии начинают работать с большими перегрузками. Таким образом, требовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишённый таких недостатков.

Фактически, история переднего привода — это и есть история изобретения и развития шарниров равных угловых скоростей.

Правда, некоторые автомобили обходились без них.

Автомобиль братьев Грэф (Gräf & Stift, Австро-Венгрия, 1897 год) имел привод на передние колёса при помощи обычных карданных шарниров, по одному на каждую полуось. Это были шарниры неравных угловых скоростей, однако, скорость движения, ход подвески и углы поворота передних колёс «Грэфа» были невелики, поэтому неравномерность вращения передних колёс практически не проявлялась. К тому же, пробег автомобиля был слишком невелик чтобы выяснить низкую долговечность карданных шарниров в таких условиях работы.

Электромобиль фирмы «Лёнер» (Австро-Венгрия, 1900 год) конструкции Порше, будущего создателя автомобиля «Фольксваген Жук», САУ Фердинанд, танка Maus и автомобилестроительной фирмы своего имени, имел по одному электродвигателю в каждом переднем колесе (а одна модель даже имела полный привод) и ни в какой трансмиссии вовсе не нуждался. Было налажено производство малой серией вручную. Эта схема получила название «мотор-колесо» и впоследствии широко использовалась, в частности, на «Луноходе».

Немецкий «Феномобиль» (Phänomobil), выпуск которого начался в 1907 году, имел компоновку, повторяющую телегу Кьюньо: лёгкий двухтактный двигатель располагался над единственным передним колесом и поворачивался вместе с ним. Впоследствии на основе этой схемы был создан целый ряд мотоколясок, например, Tempo (Германия), Bond (Великобритания). Однако, для серьёзных конструкций эта схема не годилась (что не помешало «Феномобилю» выпускаться серийно до 1927 года).

1920-е: гоночные переднеприводные

Следующий всплеск интереса к переднеприводной компоновке пришёлся на 1920-е годы. К этому времени традиционная схема заднеприводного автомобиля была уже хорошо отработана, в США на 1000 человек населения приходилось уже больше сотни автомобилей, а в Европе в большом количестве появились фирмы и фирмочки по выпуску автомобилей по индивидуальным заказам. Главное — к этому времени очень большую популярность приобрели автомобильные гонки, зрелищный и опасный вид спорта, в котором быстро находили применение любые технические новинки автомобилестроения.

Именно конструкторы гоночных автомобилей и обратили внимание на передний привод.

В 1925 году французский конструктор Ж. Грегуар совместно с П. Фенеем построил и представил публике переднеприводный автомобиль «Тракта», передние колёса которого приводились в движение ранее запатентованными им шарнирами равных угловых скоростей, также называвшимися «Тракта».

Они представляли собой так называемые сухариковые шарниры, в которых крутящий момент передавался через контактирующие друг с другом плоские поверхности. Сегодня подобные шарниры применяются в передних мостах грузовиков и «тяжёлых» внедорожников — например, КрАЗ и «Урал», УАЗ.

Помимо переднего привода, автомобиль имел независимую «свечную» подвеску передних колёс (предшественник подвески типа «Макферсон»), зависимую задних, и 1093-кубовый двигатель «Скап» высокой, по тем временам, мощности в 55 л. с. при 5000 оборотов в минуту, что достигалось благодаря приводному нагнетателю марки «Козетт». Двигатель располагался маховиком вперёд, перед ним располагалась четырёхступенчатая механическая коробка передач, а впереди крепился редуктор переднего моста. Таким образом, компоновка «Тракты» представляла собой «зеркальное» отражение классической заднеприводной.

Отсутствие карданного вала позволило снизить массу автомобиля, кроме того, максимально понизить раму относительно мостов, благодаря этому «Тракта» имела очень низкий для того времени центр тяжести и могла проходить повороты на большой скорости. Кроме того, приземистый силуэт автомобиля позволил ощутимо снизить аэродинамическое сопротивление.

В 1928 году «Тракта» заняла второе место на гонках «24 часа Ле-Мана» в классе 1100 см³, а в 1929 и 1930 приходила первой. Был налажен малосерийный выпуск — сборка автомобилей первой модели велась с 1926 по 1928 год, а вообще фирма Грегуара просуществовала до 1934. Так как кузова в те годы изготовляли отдельные фирмы-ателье, на шасси «Тракты» ставили зачастую совсем не подходящие для этого динамичного автомобиля угловатые «каретные» кузова на тяжелом деревянном каркасе. Между тем, оригинальная гоночная версия была весьма лёгкой и весила всего 902 кг (почти как «Запорожец», хотя по размерам «Тракта» была близка к ВАЗ-2101).

В те же годы в Англии на некогда знаменитой фирме Alvis также был создан гоночный автомобиль с приводом на переднюю ось. В его разработке участвовали инженеры фирмы — Т. Джон, Д. де Фревилль и Д. Смит-Кларк.

«Олвисы» серии F (модели обозначались FA, FB, и т. д.) представляли собой важный шаг вперёд в области компоновки: в отличие от «Тракты», у «Олвиса» главная передача располагалась между двигателем и коробкой передач, двигатель при этом был также смонтирован маховиком вперёд. Таким образом, силовой агрегат на «Олвисе» образовывал трансэксл. Впоследствии эта компоновка применялась на Citroën TA, Citroën DS и вообще целом ряде французских моделей, а также немецких DKW. Из отечественных автомобилей так был скомпонован силовой агрегат «Запорожца», но у него двигатель был расположен сзади и привод был на заднюю ось.

Ввиду того, что известные к тому времени шарниры равных угловых скоростей — сухариковые типа «Тракта» и шариковые типа «Рцеппа» — были защищены патентами, фирма Alvis решила использовать обычные карданные шарниры. Чтобы побороть их асинхронность, внешний шарнир полуоси представлял собой скользящий шарнир типа «колокол» (как внутренний шарнир полуоси ЗАЗ-965), геометрический центр которого совпадал с осью вращения шкворня.

Автомобиль имел необычную для тех лет полностью независимую подвеску на четверть-эллиптических рессорах (восьми поперечных спереди и двух продольных сзади) и отменную, по тем временам, управляемость.

В 1928 году Alvis FA победил в «24 часах Ле-Мана» в классе 1,5 литра. Однако, интерес публики к модели был невелик, и в 1926–28 годах было выпущено лишь 145 «Олвисов» серии F.

Между тем по другую сторону Атлантики, в США, передний привод также обратил на себя внимание конструкторов гоночных автомобилей.

Пионером здесь был Джон Уолтер Кристи, более известный как создатель прототипа отечественного танка БТ-2, основателя линии, впоследствии приведшей к знаменитому Т-34. В 1904 году, до увлечения бронетехникой, он построил целый ряд переднеприводных гоночных автомобилей с поперечным расположением двигателя. Любопытно, что Кристи совершенно не понимал непригодности одинарных карданных шарниров для переднего привода. Двигатель в его конструкции располагался в блоке с коробкой передач над массивной балкой переднего моста, на концах которой были независимо подвешены поворотные колёса, приводимые от главной передачи через карданные шарниры неравных угловых скоростей.

В 1923 году знаменитый гонщик Джимми Мерфи и его механик Рилэй Бретт, творчески развивая идеи Кристи, заказали мастерской Гарри Миллера переднеприводный гоночный автомобиль. Первый образец, получивший название Miller 91, был готов в 1925 году.

По компоновке этот автомобиль повторял «Тракту» — тот же двигатель маховиком вперёд, вынесенный вперёд картер главной передачи и размещённая между ним и двигателем МКПП (трёхступентчатая). Правда, двигатель использовался рядный восьмицилиндровый.

Как и создатели «Олвиса», конструкторы «Миллера» были ограничены в выборе конструкции ШРУСов патентным правом. Поэтому они использовали полуоси уникальной конструкции — с тремя карданными шарнирами на каждой. Внутренние шарниры были одинарные, а внешние — двойные, спаренные. При такой конструкции, шарниры взаимно компенсировали неравномерность вращения и в целом передача усилия получалась синхронной.

Передняя подвеска «Миллера» была независимой, на четверть-эллиптических рессорах, а тормозные барабаны располагались у главной передачи, чтобы освободить место для массивного внешнего шарнира полуоси. Двигатель с нагнетателем развивал огромные, по тем временам, 154 л. с.

В 1926 году на гонках в Индианаполисе девять из десяти гонщиков, пришедших к финишу первыми, использовали переднеприводные «Миллеры». Следующую половину десятилетия равных им не было. Всего было построено около полусотни машин этой марки в 1925—1933 годах.

Слава гоночных «Миллеров» побудила целый ряд фирм, занимавшихся производством автомобилей высшего класса (недостатка в коих Америка в те годы не испытывала) вывести на рынок собственные переднеприводные модели. Среди них были Auburn (1929), Ruxtone (через несколько месяцев после «Обурна») и Gardner (1930).

Самым первым, наиболее известным и единственным более-менее крупносерийным из них был автомобиль фирмы Auburn, получивший в честь её владельца Эррета Лоббана Корда (Errett Lobban Cord) название Cord L29.

Корд в 1927 году выкупил у Миллера патент на его конструкцию переднеприводного автомобиля. В результате разработанная Карлом ван Растом модель L29 в плане конструкции практически дословно цитировала «Миллеры», за вычетом рядного восьмицилиндрового двигателя фирмы Continental, бесшумных гипоидных шестерён главной передачи, рычага переключения передач на панели приборов и гидравлических тормозов. Дизайн был разработан Альфредом Лийми и имел отдельные черты гоночного «Миллера».

Тем не менее, было выпущено 4429 автомобилей модели L29, преимущественно лимузинов. До конца 1930-х годов производились модернизированные «Корды» моделей 810 и 812, которые имели крайне неординарный дизайн. Один из них — модели 810 — имеется в Москве, в частной коллекции.

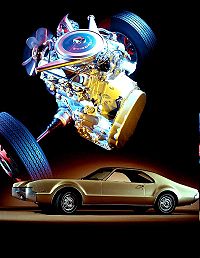

После прекращения выпуска переднеприводных «Кордов», в автопроме США надолго утвердилась монополия «классического» (заднего) привода. Следующий переднеприводный автомобиль — точнее, сразу две одноплатформенные модели, Oldsmobile Toronado и Cadillac Eldorado — пошли в серию лишь в 1966/67 годах, и также отличались весьма экстравагантным устройством. Вообще же, передний привод получил широкое распространение в Северной Америке только в 1980-е годы.

1930-е — 1960-е: массовые переднеприводные

В Европе в те годы передний привод привлекал больше не создателей автомобилей высшего класса, а наоборот, фирмы, стремящиеся создать массовую, «народную» модель. Тем не менее, вплоть до середины шестидесятых годов речь шла лишь об отдельных случаях применения переднего привода, большинство же моделей оставались в эту эпоху с приводом на заднюю ось и либо «классической», либо заднемоторной компоновкой.

Здесь существенна оказалась не хорошая управляемость, а компоновочные преимущества: отсутствие карданного вала позволяло опустить пол кузова, убрать его тоннель, а значит — увеличить пространство салона без увеличения общих размеров автомобиля и удешевить производство, и, кроме того, благодаря снижению массы применить мотор меньшей мощности.

Массовое распространение переднего привода стало возможно лишь тогда, когда были выполнены два технических условия: во-первых, были создана технология массового выпуска достаточно дешёвых, надёжных и долговечных шарниров равных угловых скоростей; во-вторых, мощность двигателей на серийных малолитражках достигла уровня, обеспечивающего приемлемые тяговые качества, в том числе при движении в гору, в тяжёлых дорожных условиях.

Выполнение этих двух условий предопределило массовый переход на переднеприводные конструкции, начавшийся в Западной Европе во второй половине шестидесятых годов.

Франция

Одной из первых фирм, выпустивших в Европе массовую переднеприводную модель, стал Citroën.

В 1934 году эта фирма выпустила модель Citroën 7CV, сегодня более известную как Citroën TA — Traction Avant, что и означает «передний привод». Конструктором машины был Андре Лефевр (фр. André Lefèbvre ).

Правда, модель едва не оказалась в истории фирмы последней — сразу после её выпуска «Ситроен» разорился, не выдержав огромных трат на разработку этой модели, и в том же 1934 году компанию прикупил её главный кредитор — шинный гигант Michelin. К счастью, руководство «Мишлен» сумело по достоинству оценить переднеприводную новинку, и производство ТА было продолжено. Вообще же, впоследствии «Ситроен» служил для этой фирмы своего рода полигоном для отработки новых идей в области автомобилестроения, что выразилось в разработке таких рискованных, в общем-то, проектов, как Citroën DS с гидропневматической подвеской, или Citroën SM. Большинство других фирм, не имевших «за спиной» такого мощного союзника, как «Мишлен», не смогли бы позволить себе рисковать, разрабатывая и ставя на конвейер столь необычные машины без гарантии того, что они себя окупят.

«Траксьон Аван» имел очень много революционных нововведений для машины середины тридцатых годов. Помимо переднего привода, это были несущий кузов, двигатель с «мокрыми» гильзами, гидравлические тормоза, торсионная независимая подвеска. Благодаря очень приземистому кузову с низким центром тяжести и независимой подвеске всех колёс, он имел по тем временам феноменальную для массового автомобиля управляемость.

Между тем, 1,3-литровый двигатель развивал всего 32 л. с. Компоновочно автомобиль в целом повторял более ранний английский «Олвис»: дифференциал находился между коробкой передач и расположенным маховиком вперёд двигателем. Использовались ШРУСы типа «Тракта». Коробка передач была очень компактной, тем не менее, выбранная компоновка всё равно сделала передок несколько громоздким.

Эта модель выпускалась с перерывом в военное время до 1957 года. Позднее добавились 1,9 и 2,6-литровые двигатели, а также фургончик на шасси модели TA. В наши дни модель ТА — признанная классика французской автомобильной промышленности и один из символов ретродвижения в Европе. Впоследствии на его базе была создана передовая модель бизнес-класса Citroën DS (1955—1975).

На основе конструктивных решений очень успешной модели 7CV в конце тридцатых годов на фирме «Ситроен» был создан более компактный и дешевый переднеприводный автомобиль, ставший впоследствии хитом продаж — Citroën 2CV.

Этот автомобиль был задуман как фермерский, с упрощённым кузовом и шумным двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения; тем не менее, он производился до 1990 года, и сыграл во Франции и некоторых других странах Европы ту же роль, которую в Германии сыграл «Фольксваген Жук» (1938—2003).

Компоновка автомобиля повторяла старшую модель 7CV, но в отличие от неё силовой агрегат был развёрнут на 180 градусов — двигатель размещался за пределами колёсной базы маховиком назад. Первые прототипы были готовы к 1939 году, выпуск начался после Второй мировой Войны в 1948 году. Автомобиль быстро стал хитом продаж и оставался им на протяжении четырех десятилетий, а его производство было прекращено исключительно из-за неспособности вписаться в ужесточившиеся евростандарты экологичности и безопасности. На его базе в шестидесятые были созданы: рестайлинговый 2CV MkII (1968—1990), Citroën Ami (1961—1979) с более современным дизайном и Citroën Diane (1967—1983) с осовремененным экстерьером.

Вообще, в пятидесятые и шестидесятые годы, основными энтузиастами переднего привода были именно французы.

В эти годы многие модели Renault использовали передний привод, например Renault 3/4 (1961—1994), компоновочным решением повторявший Citroën TA, а также — появившиеся позднее хетчбэки Renault 16 (1965—1980) и Renault 6 (1968—1986) и седан Renault 12 (1969—1980 и до 2006 как Dacia) с той же компоновочной схемой, а в начале семидесятых — Renault 5 (1972—1985), также с похожим устройством силового агрегата.

Фирма Peugeot тоже выпускала в те годы переднеприводные автомобили — модели 204 (1965—1976), 304 (1969—1980) и 104 (1972—1988). Они, в отличие от «Рено», имели уже поперечное расположение двигателей.

Много переднеприводных моделей имелось в производственной программе французской фирмы Panhard (1945—1967), с 1965 года принадлежавшей «Ситроену». «Панары» были достаточно крупными автомобилями c весьма своеобразным дизайном, а с точки зрения конструкции отличались двигателями воздушного охлаждения, консольно вывешенными за пределами колёсной базы, и использованием двойных карданных шарниров в качестве ШРУСов.

Panhard Dyna Z — внешний вид…

…и компоновка силового агрегата.

Германия

Более сложной была судьба немецкого «народного переднего привода».

Фирма DKW (нем. Dampf Kraft Wagen — «Автомобили с паровым двигателем», изначально, очень недолго, она выпускала паровые автомобили и двигатели) ещё в 1931 году выпустила переднеприводную малолитражку DKW F1.

Скромный двухместный автомобильчик имел небольшой двухцилиндровый двухтактный двигатель и передний привод с сухариковыми шарнирами «Тракта». Коробка передач в блоке с двигателем располагалась поперечно, главная передача находилась между ними. Благодаря переднему приводу машина была непривычно приземистой для своего времени и имела достаточно просторный салон.

Этот автомобиль с рядом существенных модернизаций выпускался в течение долгого времени, довоенная серия включала в себя модели от F1 до F8 (1931—1942 годы). DKW находились в ряду наиболее популярных малолитражек тех лет. Другой отличительной особенностью DKW был в основном деревянный кузов с преимущественно фанерной обшивкой, простой, дешёвый и очень ремонтнопригодный. Много DKW F8 попало в СССР, где они служили до 1960-х — 70-х годов. Существовали даже планы по налаживанию их выпуска в СССР (вместо ставшего «Москвичом-400» Opel Kadett), однако посчитали, что переднеприводный ДКВ с его слабеньким движком, плохой проходимостью и деревянным кузовом малопригоден для эксплуатации в климатических и дорожных условиях большей части СССР.

Между тем, значительная часть заводов DKW оказалась в зоне советской оккупации, на месте которой позднее была образована ГДР. Заводы были национализированы, переименованы в IFA и на них был возобновлён выпуск автомобилей, сначала довоенных под маркой IFA F8, а затем — и модернизированных, созданных на основе довоенного прототипа — под маркой IFA F9, последние имели уже трёхцилиндровый двухтактный двигатель. Причём IFA F9 начали выпускать на четыре года раньше, чем сам DKW F9 на Западе.

Впоследствии эта линия автомобилей привела к знаменитому ГДР-овскому «Трабанту», имевшему двухцилиндровый поперечно расположенный двухтактный мотор, так же, как и у довоенных DKW F8. Линия DKW F9 тоже получила развитие в пятидесятые годы — на её технической базе был налажен выпуск автомобилей более высокого класса марки Wartburg с продольно расположенным трёхцилиндровым двухтактным мотором. К этому же семейству можно отнести и выпускавшуюся в ПНР малолитражку «Сирена» с аналогичным силовым агрегатом.

На момент своего появления «Трабант» и «Вартбург», а также однотонный развозной фургончик «Баркас» на базе «Вартбурга», находились примерно на среднем европейском уровне, не уступая таким же наследникам двухтактных переднеприводных DKW из западных стран — например, западногерманским DKW F93 / Auto Union 1000 или шведским SAAB-95/96. Тот же «Трабант» даже отличался прогрессивной для своего времени конструкцией — поперечно расположенный силовой агрегат был компоновочно вполне близок к современным образцам, да и независимую подвеску и пластиковые панели кузова нельзя было не считать прогрессивными решениями. Однако производство всех трех моделей (кроме «Вартбурга», получившего в 1966-м новый кузов) без особых изменений велось в течение трех десятилетий, и лишь в 1988 году ГДР-овские автомобили получили современные четырёхцилиндровые двигатели, выпускавшиеся по лицензии Volkswagen. Впрочем, практически сразу после включения Восточной Германии в состав ФРГ они были сняты с производства как не вписывающиеся в современные западноевропейские стандарты и нормы по безопасности и экологии.

Предприятия, оставшиеся в зоне оккупации союзников, впоследствии оказались в составе ФРГ. На них также был начат выпуск модернизированных довоенных моделей, точнее, того же DKW F9, только в ином варианте оформления — после войны, в принципе, и эти машины пользовались неплохим спросом.

Однако, основной проблемой фирмы стала хроническая нехватка денег на обновление модельного ряда. В результате, хотя в конце пятидесятых — шестидесятые годы автомобили DKW были весьма стильными и современными внешне (в конце пятидесятых компанией руководил американец Уильям Уэрнер (William Werner), активно продвигавший американскую стилистику для автомобилей DKW), они использовали всё те же довоенной разработки двухтактные двигатели.

В конце шестидесятых фирму приобрёл Volkswagen, сам впавший к этому времени в системный кризис из-за устарелости своих заднемоторных моделей, и на основе более ранних разработок DKW наладил выпуск современных переднеприводных Audi 80 (MkI 1972—1976) и Audi 100 (MkI 1968—1976) (до войны марка «Ауди» входила вместе с DKW в концерн Auto Union, эмблемой которого как раз были четыре кольца, символизирующие четыре компании-участника), а также собственных переднеприводных моделей Volkswagen K 70 (1970—1975), Volkswagen Passat (MkI 1973—1980) и Volkswagen Golf (MkI 1974—1983, в ЮАР до 2009-го). Таким образом, два страдающих кризисом западногерманских производителя автомобилей буквально «спасли друг друга». «Ауди» и «Фольксвагены» некоторое время выпускались на единых платформах, хотя со временем всё больше расходились друг от друга.

Еще одной западногерманской фирмой, перешедшей в 60-х на передний привод, была NSU, объединившаяся в 1969-м с Audi. Её опередивший свое время по дизайну и конструкции бизнес-седан NSU Ro 80 (1967—1977), оснащенный революционным двигателем Ванкеля, стал даже «Автомобилем 1968 года». Однако, слишком ненадежный мотор ограничил тираж модели лишь 37,4 тыс. экземпляров и привел фирму NSU к закрытию в 1977 году. Кстати, переднеприводный первенец «Фольксвагена» — седан K 70 был сконструирован именно на фирме NSU, хотя и пошел в продажу под брендом Volkswagen.

Также в 1962 году переднеприводный автомобиль выпустил кёльнский Ford-Werke AG — немецкий филиал фирмы Ford, модель Taunus 12M и 15М поколений P4 и P6 (1962—1970). Изначально машина разрабатывалась всё же в США и для североамериканского рынка, но руководство компании решило, что выводить на него автомобиль такого рода было бы преждевременно, и передала его производство немецкому филиалу.

Двигатель был редкой компоновочной схемы — V4 (как у советских «Запорожцев», но с водяным охлаждением), рабочий объём — 1183 см³, мощность — 40 л. с.; с 1963 года на части выпуска появился модернизированный двигатель — 1498 см³ и 55 л. с.; двигатели агрегировались с МКПП-4. Внутренние шарниры полуосей были обычные карданные, а внешние — шариковые, типа «Рцеппа». Передняя подвеска была выполнена на поперечной рессоре и двух нижних рычагах, а зависимая задняя представляла собой подвешенную на двух продольных рессорах штампованную балку. По габаритам автомобиль приблизительно соответствовал советскому «Москвичу-408/412», но был ниже, легче и имел более просторный салон благодаря отсутствию в полу тоннеля для карданного вала (равно как и самого вала).

Опыт его эксплуатации, однако, оказался не слишком позитивным, и последующие «Таунусы» были только «классиками».

Несколько переднеприводных моделей имела в своей производственной программе и малоизвестная ныне немецкая фирма Borgward-Lloyd. Например, выпускавшаяся с 1959 по 1963 год оригинальная модель Arabella размером с ЗАЗ-968. Мотор был полностью вынесен за пределы колёсной базы, как на Citroën 2CV, подвеска всех колёс была независимой, — причём конструктор сумел разместить спереди пружины, заменившие использовавшиеся до этого на автомобилях этой фирмы, а также на многих конкурентах «Арабеллы», поперечные рессоры. Двигатель был не двухтактным, как на DKW, а четырёхтактным, четырёхцилиндровым, 897-кубовым, и развивал 38 л. с. Переднеприводными были и модели этой фирмы более низких классов. К сожалению, она разорилась и прекратила производство автомобилей в 1963 году.

Рассказ о ранних переднеприводных автомобилях в Германии был бы неполон без упоминания о выпускавшихся в довоенные годы недорогих моделях фирмы Adler Trumpf и Trumpf-Junior, а также роскошных переднеприводных Audi Front тридцатых годов.

Швеция

В конце сороковых годов народную малолитражку с передним приводом разработала и поставила в производство шведская фирма SAAB, в наши дни в большей степени специализирующийся на люксовых и полуспортивных автомобилях.

Модель SAAB 92 была ударными темпами спроектирована ранее выпускавшим только военные самолёты шведским предприятием сразу после войны, и пошла в серию в 1949 году. Несмотря на крайне специфичный внешний вид, спартанскую простоту и шумный двухтактный двигатель, машинка пользовалась популярностью и выпускалась с модернизациями (как SAAB 95 и 96) до 1980 года. Прототип многих конструктивных решений угадать несложно — немецкие DKW.

Италия

В Италии Фирма Lancia в 1961–75 годах выпускала не слишком удачную коммерчески, тем не менее, немало способствовавшую популяризации переднего привода модель Flavia. У неё полуторалитровый двигатель мощностью 78 л. с. (позднее — 1,8 и 2,0 л) с алюминиевым блоком цилиндров был целиком вынесен за пределы колёсной базы, коробка передач находилась внутри неё, а редуктор переднего моста располагался между маховиком двигателя и коробкой (компоновка «Ауди» и «Москвича-2141»).

Привод на переднюю ось, очень необычные для тех лет дисковые тормоза всех колёс, полнопроточный маслофильтр, оппозитный алюминиевый двигатель, электробензонасос, а впоследствии — и механический инжекторный впрыск марки Kugelfischer и другие черты, в сочетании с весьма современным дизайном, выводили «Флавию» на передний край тогдашнего автомобилестроения и делали весьма интересным с технической точки зрения автомобилем. Однако, передняя подвеска была выполнена на архаичной поперечной рессоре (для пружин между её рычагами места не нашлось из-за уже расположенных там ШРУСов), задняя подвеска была зависимой и также рессорной, а сам автомобиль оказался несколько чрезмерно тяжелым для своего класса и очень нетехнологичным, как следствие — дорогим.

Впоследствии Lancia выпустила ещё несколько переднеприводных моделей, со временем сделав эту компоновку фирменной чертой своих автомобилей.

Позднее уже по схеме с поперечным расположением двигателя в Италии дочерним предприятием FIAT’a был создан достаточно удачный компактный хетчбэк Autobianchi Primula (1964—1970, конструктор — Данте Джакоза). Несмотря на ряд анахронизмов вроде рессорной подвески всех колёс (поперечная рессора с двумя нижними рычагами впереди, неразрезная балка на двух продольных рессорах сзади) — эта машина была уже вполне близка к последующим представителям этого класса и вызвала многочисленные подражания.

Именно её конструкцию многие исследователи считают предтечей современных переднеприводников с поперечным расположением силового агрегата. К слову, именно этот автомобиль в конце шестидесятых — начале семидесятых годов внимательно исследовали создатели первых советских переднеприводных автомобилей, в НАМИ на основе его изучения был построен ряд прототипов, ни один из которых, тем не менее, не планировался к серийному производству.

Великобритания

В 1959 году создали свою переднеприводную малолитражку и англичане. Этот автомобиль конструкции ранее работавшего над гоночными «Олвисами» (см. выше) Алека Иссигониса выпускался по разными обозначениями, но изначально это был «Остин Севэн» (Austin 7), а наибольшую известность он получил просто как MINI.

Благодаря переднему приводу с поперечным расположением силового агрегата 80 % длины автомобиля с двухметровой колёсной базой (меньше, чем у «Оки») оказалось высвобождено для пассажиров и груза. Образ машины дополняли подвеска на резиновых блоках и более чем спартанский интерьер на четверых. Тем не менее, автомобильчик оказался популярен и выпускался до 2000 года.

В отличие от современных автомобилей, построенных по такой схеме, коробка передач у «Мини» была трёхвальной и располагалась непосредственно в поддоне двигателя, имея общую с ним систему смазки. Впоследствии подобная компоновка силового агрегата распространения не получила.

Наиболее стойким приверженцем переднеприводной схемы в Великобритании считалась фирма Austin (1905—1989), последовательно входившая в концерны British Motor Holdings (BMH) и British Leyland Motor Corporation (BLMC), после распада последнего в 1984-м, вошедшая в состав фирмы Austin Rover. Одна из её первых полноразмерных переднеприводных моделей Austin 1800 (платформа BMC ADO17) в 1964-м стала первым победителем европейского конкурса «Автомобиль года».

Отдельных слов заслуживают появившиеся в те годы американские переднеприводные автомобили нового поколения, хотя, разумеется, к малолитражным они никак не относились.

В течение всех 1960-х и большей части 1970-х единственным семейством переднеприводных автомобилей в США были «personal luxury cars» от GM — Oldsmobile Toronado и Cadillac Eldorado. Это были автомобили выдающегося, по современным меркам, размера, оснащавшиеся исключительно двигателями V8 большого рабочего объёма. Система переднего привода нужна была в первую очередь для того, чтобы устранить карданный вал, максимально опустить раму (точнее говоря, автомобиль имел не полную раму, а очень длинный подрамник, доходящий до передних креплений задних рессор) и пол салона, чтобы при сохранении комфорта сделать кузов автомобиля экстремально низким, придав ему исключительно красивые, вытянутые пропорции.

Управляемость же была, по современным меркам, посредственной благодаря типично американской сверхмягкой подвеске и другим особенностям шасси. Справедливости ради следует заметить, что по меркам полноразмерных автомобилей США шестидесятых годов эти автомобили управлялись довольно неплохо.

Конструкция переднего привода на этих моделях была очень специфичной, что было вызвано применением огромных двигателей мощностью от 385 заявленных л. с. и более: V8 приводил в движение отдельно смонтированный гидротрансформатор АКПП, он передавал вращение на планетарную часть коробки при помощи мощной металлической цепи, а планетарная часть находилась в едином картере с главной передачей и гипоидной шестернёй приводила в движение редуктор переднего моста.

1970-е — 1980-е: всеобщее признание

К 1970-м годам конструкция переднего привода легкового автомобиля была великолепно отработана. Существовали массовые автомобили как с продольным, так и с поперечным расположением силового агрегата. ШРУСы достигли надёжности и ресурса, делавших возможным их массовое применение на автомобилях практически любого класса.

Это подготовило почву для массового распространения привода на переднюю ось — сначала в Европе, затем в Японии и Америке. Практически все малолитражки в эти годы перешли на передний привод. Из производителей автомобилей более высоких классов, перешли на него «Ауди», «Фольксваген», французские компании, практически все японские производители. Верными «классике» остались Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, и большинство скоростных спортивных автомобилей. В США массовый выпуск автомобилей с передним приводом начался в 1980-е годы.

К середине 1980-х годов основная масса автомобилей имеет передний привод, выпускаются как малолитражные модели, так и модели бизнес-класса, и даже категории «люкс» (например, Cadillac Deville с VII поколения). Совершенствуются технологии, увеличивается ресурс ШРУСов.

История переднего привода в России

В нашей стране передний привод длительное время оценивался в целом отрицательно, что было связано с особенностями её дорожного хозяйства, в котором ещё в шестидесятых-семидесятых годах за пределами крупных городов преобладали грунтовые и гравийные дороги без твёрдого покрытия — в то время, как одним из существенных недостатков переднего привода абсолютно справедливо считалась именно плохая проходимость из-за малого сцепного веса на передних колёсах и их динамической разгрузки при разгоне и движении в гору. Дополнительно этот недостаток усугублялся малой мощностью малолитражных двигателей того времени, которые не обладали необходимым запасом тяги для обеспечения приемлемых ходовых качеств переднеприводного автомобиля в условиях скользкой дороги или на крутом подъёме. Для дорожных условий СССР полагались наиболее подходящими автомобили «классической» компоновки, а в классе микролитражных автомобилей — заднемоторной, обеспечивающей хорошую загрузку задней оси и, как следствие, приемлемые даже при небольшой мощности двигателя тяговые свойства и высокую проходимость.

Именно эти соображения сыграли свою роль при выборе прототипа для первого отечественного автомобиля особо малого класса, «Запорожца» ЗАЗ-965, которым стал итальянский Fiat 600 с задним расположением силового агрегата. Для тех лет это решение следует признать верным, так как проходимость «Запорожца» действительно вошла в легенды, а переднеприводные автомобили в те годы во всём мире были редкостью в силу всё тех же описанных выше причин. Примерно так же объясняется и выбор в качестве прототипа для массовой отечественной малолитражки итальянского же (итальянская глубинка ещё в шестидесятые годы славилась своим бездорожьем) Fiat 124 с «классической» компоновкой и в целом довольно консервативной конструкцией.

Первым образцом переднеприводного автомобиля, изготовленного в СССР, была микролитражка самодеятельного конструктора, инженера Л. И. Лиса. У неё был открытый кузов упрощённой формы без дверей, привод от мотоциклетного двигателя ИЖ-49 на неповорачивающиеся передние колёса, и единственное управляющее заднее колесо. Этот автомобиль был построен в единственном экземпляре в 1957 году.

Интерес к переднему приводу на уровне массового автостроения возник лишь в начале шестидесятых годов. Основную исследовательскую работу в этом направлении осуществлял НАМИ. Так как отставание отечественной школы в этой области было совершенно очевидно, пришлось обратиться к изучению зарубежных прототипов.

Большое впечатление на конструкторов произвёл своей предельно рациональной компоновкой английский автомобиль Austin Seven (MINI). Однако пробеги показали, что его конструкция, как и ожидалось, излишне хрупка для отечественных дорог. Особенно плохо показали себя подвески на резиновых блоках.

В 1966 году был построен прототип НАМИ-0107 «Василёк», на конструкцию и дизайн которого оказала огромное влияние итальянская модель Autobianchi Primula. Автомобиль имел расположенный поперечно 1,1-литровый, 52-сильный двигатель собственной разработки НАМИ.

Между тем в стране существовал хороший «задел» для создания собственных конструкций переднеприводных микролитражек: относительно удачный двигатель «Запорожца», объединённый в единый блок с трансмиссией, при некоторой переделке пригодной для организации привода на передние колёса (конические не гипоидные шестерни дифференциала допускали такую его сборку, при которой колёса начинали вращаться в противоположном нормальному для «Запорожца» направлении), причем, вполне приспособленный к установке впереди автомобиля (для него такая установка была в целом даже более предпочтительна ввиду лучшего охлаждения потоком набегающего воздуха).

НАМИ-0132 (1967) как раз и представлял собой кузов «Запорожца» ЗАЗ-966, адаптированный к установке переднеприводного силового агрегата на основе штатного и оригинальной передней подвески на поперечных рычагах. Чтобы устранить недостатки двигателя МеМЗ, на ЗОК (Завод Опытных Конструкций) при НАМИ разрабатывалась версия с водяным охлаждением.

Позднее на основе силового агрегата «Запорожца» в Луцке был налажен массовый выпуск автомобиля ЛуАЗ (изначально ЛуМЗ), первые выпуски которого имели передний привод (1967). Именно ЛуАЗ-969В был первым советским серийным переднеприводным автомобилем. Для обеспечения должной проходимости на нём были приняты специальные меры — пассажирский салон был сильно вынесен вперёд, а двигатель консольно вывешен в переднем свесе, что предопределило хорошую загрузку передней оси, необычный силуэт автомобиля, а в сочетании с небольшой массой, независимой подвеской и огромным дорожным просветом — его неплохую проходимость даже с приводом только на переднюю ось. Позднее он получил и привод на задний мост, став полноценным внедорожником.

По аналогичной НАМИ-0132 схеме в конце шестидесятых был выполнен автомобиль-прототип, использовавший кузов Fiat 124 и ряд узлов трансмиссии от Peugeot 204.

Во второй половине шестидесятых годов передним приводом в Европе стали снабжать не только малолитражные автомобили, но и модели среднего класса, например, Audi 100. Для проверки такого решения был построен прототип НАМИ-0173: кузов был позаимствован у «Волги» ГАЗ-24, расположенный продольно мотор — у «Москвича-412», трансмиссия была оригинальной разработки, но максимально унифицирована с «волговской». Наиболее существенной проблемой для автомобиля такого класса с передним приводом оказались шарниры привода передних колёс: даже технологии опытного производства при НАМИ пока не позволяли создать ШРУСы нужной прочности и долговечности.

В семидесятые годы интерес к переднему приводу в СССР, как и во всём мире, резко вырос. Был построен целый ряд прототипов на крупных автозаводах. В частности, на ВАЗе это были ВАЗ-Э1101 «Чебурашка» (1972) и ВАЗ-3Э1101 «Ладога», последний позднее стал отправной точкой работ по «Таврии». Но до этого на ЗАЗе вели и собственные работы над передним приводом, взяв за основу НАМИ-0132.

В Ижевске разработали и построили свой оригинальный прототип — современного вида хетчбэк ИЖ-13 «Старт», максимально унифицированный с выпускавшимся там «Москвичом-412», в частности, от него использовались двигатель и коробка передач; в качестве ШРУСов применили архаичные, но простые в изготовлении сдвоенные карданные шарниры. Но в серию эта машина не пошла.

В НАМИ в это время работали над переднеприводным микроавтомобилем. В качестве «мула» (носителя агрегатов) сначала взяли кузов польской версии Fiat 126 — Polski Fiat 126P «Maluch», это был заднемоторный автомобиль с рядным двухцилиндровым двигателем. Силовой агрегат перенесли вперёд, переделав под передний привод.

На следующем этапе к работе над моделью подключились ВАЗ и Серпуховский завод, для автомобиля был спроектирован совершенно новый кузов, в какой-то мере основанный на ранних разработках ВАЗовской «Чебурашки» ВАЗ-Э1101, а силовой агрегат полностью переконструировали под поперечное расположение двигателя — от польского «Фиата» теперь оставался только сам двигатель, так как рядного двухцилиндрового агрегата в СССР до этого не выпускали.

Прототип НАМИ-СМЗ-1101 был готов в 1984 году. Впоследствии, двигатель от «Фиата» заменили «половинкой» от двигателя ВАЗ-2108. В результате появилась модель ВАЗ-1111 «Ока», серийно выпускавшаяся с 1988 года сразу на трех заводах: в Тольятти (АВТОВАЗ), Серпухове (СеАЗ) и в Набережных Челнах (ЗМА КамАЗ).