тютелька в тютельку что это значит происхождение

Что за загадочная «тютелька в тютельку»?

Пример: Платье сидит тютелька в тютельку.

Сахара хватит тютелька в тютельку до следующего похода в магазин.

Что же такое загадочная «тютелька», которая исчезла из нашей речи так давно, что уже почти никто не помнит, что означает это слово? Оказывается, что «тютелька» – уменьшительное от диалектного слова «тютя» (встречается повсеместно в северных говорах), что значит «удар». Попасть «тютя в тютю» — попасть топором в одно и то же место при столярной работе, что считалось верхом точности и меткости.

Но почему тогда выражение «тютя в тютю» приобрело вид «тютелька в тютельку»? Многие исследователи связывают это с тем, что произошло смешение двух диалектных слов – «тютя» («удар») и «утелька» («крошка»). Так что «тютелька», которая существует в нашем языке в виде одного застывшего выражения, является неким гибридом из этих двух слов.

Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. Авторы: Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степановой Л. И. – М., 2005.

Толковый словарь живого великорусского языка. Даль В. И. — СПб, 1880—1882.

Лига историков

8.1K постов 35.8K подписчиков

Правила сообщества

— уважение к читателю и открытость

— регулярность и качество публикаций

— умение учить и учиться

— бездумный конвейер копипасты

— публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

— простановка тега [моё] на компиляционных постах

— неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

— видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

— дискуссии на тему постов

— уважение к труду автора

— личные оскорбления и провокации

— неподкрепленные фактами утверждения

Вот хоть я и родился в городе, но как архангельский мужик по происхождению, авторитетно вам заявляю.

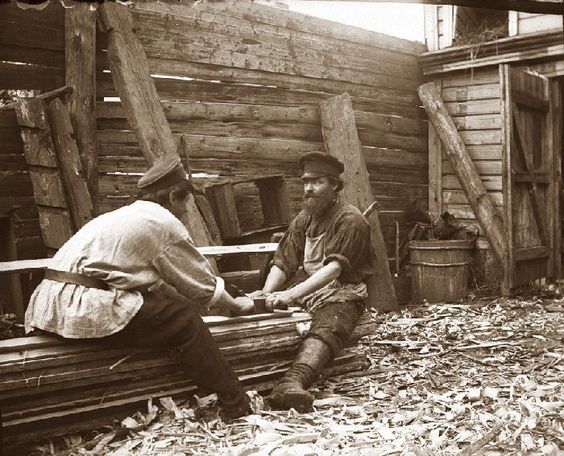

Тютя – это не «удар», это СЛЕД ОТ УДАРА! Такой характерный штрих на бревне, который остаётся после удара топором. Тютя – глубокий, неровный след, и данное слово практической ценности не имеет – рубишь себе и рубишь, чё там рассусоливать.

Тютелька – лёгкий след в виде РОВНОГО штриха, который наносится при разметке бревна или доски для последующей обработки. Например, для последующей вырубки продольного паза на бревне или раскроя доски.

Тютелька в тютельку – МЕТОД разметки ДЛИННОЙ линии. Лёгкие удары топором, при которых каждый последующий след от удара продолжает линию предыдущего следа.

вчера свиную ногу рубил-с виду получилось как на мине подорвалась

Список литературы оформлен неверно! Так, переделывайте по методичке и приносите завтра сдавать. У вас последний день остался.

не правильно длинную на длинную! еб*нные волки

Сейчас все больше преобладает вариант Тика в Тику. Тютелька тоже никуда не девается просто модифицируется в Тютля в Тютлю. и прочие производные

Есть еще вариант, не помню, где слышала: это что-то из интимной жизни лилипутов.

«тютелька в тютельку». чем дальше я читал пост, тем больше не понимал этого выражения. Но спасибо, было интересно )

«Чага по ногате, а кощей по резане»

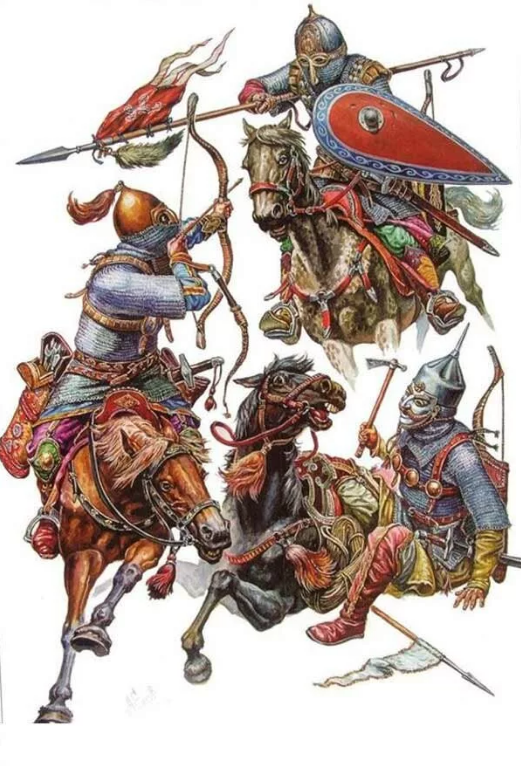

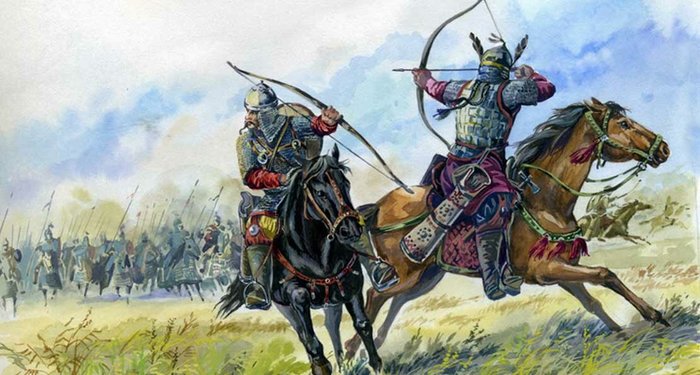

Напомним, что в основе сюжета «Слова» — неудачный поход русских князей на половцев, организованный новгород-северским князем Игорем Святославичем в 1185 году.«Слово» было написано, предположительно, в последней четверти XII века, вскоре после описываемого события (часто датируется тем же 1185 годом, реже — 1—2 годами позже).

Текст «Слова о полку Игореве» бесценен для историков тем, что в нем масса деталей, касающихся не только исторических событий конца XII века на Руси, но и самого образа жизни русичей той поры.

Фразу «Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногате, а кощей по резане», произносит автор, обращаясь ко Всеволоду Юрьевичу, больше известному нам под прозвищем Большое Гнездо.

«Великий княже Всеволоде! Не мыслію ти прелетѣти издалеча, отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти. Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ.» (древнерусский текст).

Давайте разбираться. Для начала проясним термины, которые здесь упомянуты.

Чагой в Древней Руси называлась девушка-рабыня, это слово известно из других источников.

В словаре Фасмера: ча́га I «рабыня, невольница», только др.-русск. (Ипатьевск. летоп., СПИ; см. Срезн. III, 1467). Заимств. из тюрк., ср. тур., чагат. čаɣа «дитя», кирг. šаɣа «девушка».

У Фасмера же находим: коще́й, др.-русск. кощеи, кощии «отрок, мальчик, пленник, раб» (СПИ) — из тюрк. kоšči «невольник» от kоš «лагерь, стоянка».

«Князь ты Всеволод великий, прилетел бы издалека,

Порадел бы о защите златоотчего престола.

Ты веслом разбрызжешь Волгу, Дон шеломами ты выльешь,

Будь ты здесь – и дешев пленник, а рабыня и дешевле.»

Хотя работорговля и рабство не являлась существенным социальным явлением в жизни подавляющего большинства русских славян (в целях войн не было захвата рабов и наложниц, не было невольничьих рынков и т. п.), с появлением государства рабство на Руси стало иметь место (в рабы попадали за совершение особо тяжких преступлений, см. виды наказаний «Русской Правды»). Таким образом, начало рабству было положено необходимостью осуществлять наиболее суровую меру наказания, не прибегая к убийству, в рабы изначально попадали наиболее опасные преступники. О рабстве на Руси известно из многих средневековых источников, в частности, из законов «Русской Правды» киевского князя Ярослава Мудрого.

На Руси существовало несколько форм рабства: холопство и челядь (В VI—IX веках челядь — рабы-пленники. В IX—X веках они стали объектом купли-продажи. С XI века термин «челядь» относился к части зависимого населения, занятого в феодальном хозяйстве.

П. Н. Третьяков, касаясь рабства у славян и антов, писал:

« Рабов продавали и покупали. Рабом мог стать член соседнего племени. Во время войн рабы, особенно женщины и дети, являлись непременной и очень важной частью военной добычи. Вряд ли можно рассматривать все это в качестве примитивного патриархального рабства, которое было распространено у всех первобытных народов. Но это не было, конечно, и развитым рабовладением, оформившимся как целостная система производственных отношений. »

Автор «Слова» оперирует ценами на рабов, не сомневаясь в том, что читатели прекрасно знают их, скажем так, рыночную стоимость.

«Тютелька в тютельку»: как появилось это выражение

Дабы описать словами абсолютную точность в каких-либо расчётах или действиях, часто используется выражение «тютелька в тютельку». Считается, что произошло оно от слова «тютя», этимологические корни которого обнаруживаются в ветлужских, карельских, саратовских и пензенских простонародных диалектах.

Точный удар

Из всего следует, что словосочетание «тютя в тютю» можно перевести на современный язык как высокоточный «удар в удар», поскольку повторение в устойчивом выражении одного и того же слова усиливает степень проявляемого действия или явления.

Когда мастер своего дела дважды метко попадал по одному и тому же месту, было принято говорить «тютя в тютю», а если умелец мог повторить эту операцию больше двух раз, то, дабы выразить особое восхищение сноровкой, пользовались фразой «тютелька в тютельку».

Хотя существует альтернативная версия появления уменьшительного варианта термина «тютя». Согласно ей, оно возникло не как обозначение более сложного, скрупулёзного и меткого удара, а в результате слияния с вышедшим из употребления словом «утелька», в стародавние времена обозначавшим крошку или малютку.

Сторонники этой трансформации утверждают, что логическим новообразованием от «тюти» скорее можно назвать слово «тютинка», которое, кстати, используется в кубанских диалектах в составе фразеологизма «тютинка в тютинку». А поскольку более широкое распространение получила форма «тютелька», значит, она возникла из синтеза двух слов.

Мера веса

Другая версия гласит, что тютелька является старинной русской мерой поначалу исключительно алмазов, а позже всех драгоценных камней. Но, несмотря на другую природу происхождения, выражение «тютелька в тютельку» не меняет смыслового значения и остается эталоном точности, столь необходимым при взвешивании дорогостоящих предметов.

Кстати, в определённый отрезок истории наряду с благородными камнями высоко ценилась обыкновенная соль, которую в некоторых регионах России называли «тютей» и отмеряли «тютельками».

Что такое «тютелька в тютельку»?

Этим фразеологизмом мы пользуемся часто, с его помощью подчеркивая точность и некую ажурность действий. Но, но правде говоря, «тютелька в тютельку» звучит как-то не особенно элегантно и даже немного напоминает дворовой или уголовный сленг. Если же попытаться узнать, что это за «тютелька» такая, то ответ даже в толковых словарях найти будет непросто. Да и слово это будет связано с интересующей нас фразой, с объяснимым значением «точь-в-точь» или «совершенно точно». Давайте же окунемся поглубже в этимологию загадочного слова.

Что такое тютелька?

А «тютелька» – это ласкательное производное от «тюти». Это слово тоже является производным от глаголов «тюкать или «тютить». Оно означает попадание молотком или топором в одно и то же место, ту самую «тютю». Стоит ли говорить, что подобным мастерством обладали немногие, лишь самые опытные плотники. Для обеспечения точности зарубок приходилось годами оттачивать свои навыки, а посторонние наблюдатели только завистливо перешептывались: «Ишь как работает, тютя в тютю!».

А позже появилась и «тютелька» – уменьшительно-ласкательная форма «тюти». Появившийся же фразеологизм понравился и прижился, его мы и используем поныне.

Есть и другая, малоизвестная версия. Возможно, «тютелька» в древней Руси являлась мерой драгоценных камней. А «тютелька в тютельку» – ситуация идеального соответствия одной вещи другой.

«Тютелька в тютельку»: что значит это выражение на самом деле

Дабы описать словами абсолютную точность в каких-либо расчётах или действиях часто используется выражение «тютелька в тютельку». Считается, что произошло оно от слова «тютя», этимологические корни которого обнаруживаются в ветлужских, карельских, саратовских и пензенских простонародных диалектах.

Точный удар

Из всего следует, что словосочетание «тютя в тютю» можно перевести на современный язык как высокоточный «удар в удар», поскольку повторение в устойчивом выражении одного и того же слова усиливает степень проявляемого действия или явления.

Когда мастер своего дела дважды метко попадал по одному и тому же месту, было принято говорить «тютя в тютю», а если умелец мог повторить эту операцию больше двух раз, то дабы выразить особое восхищение сноровкой пользовались фразой «тютелька в тютельку».

Хотя существует альтернативная версия появления уменьшительного варианта термина «тютя». Согласно ей, оно возникло не как обозначение более сложного, скрупулёзного и меткого удара, а в результате слияния с вышедшим из употребления словом «утелька», в стародавние времена обозначавшим крошку или малютку.

Сторонники этой трансформации утверждают, что логическим новообразованием от «тюти» скорее можно назвать слово «тютинка», которое, кстати, используется в кубанских диалектах в составе фразеологизма «тютинка в тютинку». А поскольку более широкое распространение получила форма «тютелька», значит, она возникла из синтеза двух слов.

Мера веса

Другая версия гласит, что тютелька является старинной русской мерой поначалу исключительно алмазов, а позже всех драгоценных камней. Но, несмотря на другую природу происхождения, выражение «тютелька в тютельку» не меняет смыслового значения и остается эталоном точности, столь необходимым при взвешивании дорогостоящих предметов.

Кстати, в определённый отрезок истории наряду с благородными камнями высоко ценилась обыкновенная соль, которую в некоторых регионах России называли «тютей» и отмеряли «тютельками».

Тютелька в тютельку что это значит происхождение

Откуда произошло слово тютелька?

Тютелька — это уменьшительное от диалектного тютя («удар, попадание») название точного попадания топором в одно и то же место при столярной работе. Сегодня для обозначения высокой точности употребляется выражение «тютелька в тютельку».

Откуда взялось выражение «и ежу понятно»?

Источник выражения «И ежу понятно» — стихотворение Маяковского («Ясно даже и ежу — / Этот Петя был буржуй»). Широкое распространение оно получило сначала в повести Стругацких «Страна багровых туч», а затем в советских интернатах для одарённых детей. В них набирали подростков, которым осталось учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, Ж, И). Учеников одногодичного потока так и называли — «ежи». Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже опережали их по нестандартной программе, поэтому в начале учебного года выражение «ежу понятно» было очень актуально.

Откуда взялось выражение «втирать очки»?

В 19 веке шулеры-картёжники прибегали к хитрости: в процессе игры при помощи особого клейкого состава они наносили на карты дополнительные очки (красные или чёрные знаки) из порошка, а при необходимости могли стереть эти очки. Отсюда происходит выражение «втирать очки», означающее представление чего-нибудь в выгодном свете.

Откуда взялось выражение «мальчик для битья»?

Мальчиками для битья в Англии и других европейских странах 15-18 веков называли мальчиков, которые воспитывались вместе с принцами и получали телесное наказание за провинности принца. Эффективность такого метода была не хуже непосредственной порки виновника, так как принц не имел возможности играть с другими детьми, кроме мальчика, с которым у него устанавливалась сильная эмоциональная связь.

Какое выражение англичане употребляют вместо нашего «китайская грамота»?

Выражению «китайская грамота» соответствует английская идиома ‘It is Greek to me’. Аналогичные выражения есть и в других языках, часто с другими эталонами трудности. Например, немецкое выражение апеллирует к испанскому языку, румынское — к турецкому, турецкое — к французскому, а китайское — к птичьему языку.

Откуда взялось выражение «семь пятниц на неделе»?

Раньше пятница была свободным от работы днём, а, как следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят: «У него семь пятниц на неделе».

Откуда взялись выражения «зарубить на носу» и «остаться с носом»?

Раньше носом помимо части лица называли бирку, которую носили при себе и на которой ставили зарубки для учёта работы, долгов и т.п. Благодаря этому возникло выражение «зарубить на носу». В другом значении носом называлась взятка, подношение. Выражение «остаться с носом» значило уйти с непринятым подношением, не договорившись.

Откуда взялось выражение «шарашкина контора»?

Притяжательное прилагательное «шарашкина» образовалось от диалектного шарань («шваль, голытьба, жульё»). Выражение «шарашкина контора» сначала означало буквально «учреждение, организация жуликов, обманщиков», а сегодня применяется для обозначения просто несолидной конторы.

Откуда взялось выражение «играть на нервах»?

После открытия врачами древности нервов в организме человека они назвали их по сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом — nervus. Отсюда возникло выражение для раздражающих действий — «играть на нервах».

Откуда взялось выражение «не в своей тарелке»?

По-французски «асьет» — это и тарелка, и настроение, состояние. Предположительно, ошибочный перевод французского выражения стал причиной появления фразеологизма «не в своей тарелке».

Откуда взялось выражение «всыпать по первое число»?

В старые времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие, и ученику доставалось особенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце, вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так возникло выражение «всыпать по первое число».

Откуда взялось выражение «сирота казанская»?

После взятия Казани Иван Грозный, желая привязать к себе местную аристократию, награждал добровольно являвшихся к нему высокопоставленных татар. Многие из них, чтобы получить богатые подарки, притворялись сильно пострадавшими от войны. Отсюда появилось выражение «сирота казанская».

Почему телесериалы называют «мыльными операми»?

В 1930-х годах на американском радио появились многосерийные программы с незатейливыми слезоточивыми сюжетами. Их спонсорами выступали производители мыла и других моющих средств, так как основной аудиторией этих программ были домохозяйки. Поэтому за радио-, а впоследствии и телесериалами закрепилось выражение «мыльная опера».

Откуда взялось выражение «проходить красной нитью»?

По приказу английского адмиралтейства с 1776 года при производстве канатов для военного флота в них должна вплетаться красная нить, чтобы её нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. По всей видимости, эта мера была призвана сократить воровство канатов. Отсюда происходит выражение «проходить красной нитью» о главной мысли автора на протяжении всего литературного произведения, а первым его употребил Гёте в романе «Родственные натуры».

Откуда взялось выражение «дать добро»?

В дореволюционной азбуке буква Д называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военного-морского флота имеет значение «да, согласен, разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро». Производное от этого выражение «Таможня даёт добро» впервые появилось в фильме «Белое солнце пустыни».

Зачем давил мух деревенский старожил из «Евгения Онегина»?

В «Евгении Онегине» можно встретить строки: «Он в том покое поселился, // Где деревенский старожил // Лет сорок с ключницей бранился, // В окно смотрел и мух давил». Слово муха здесь используется не в прямом значении, а для метафоры спиртного. Известна также другая метафора пьяного человека — «под мухой», где слово муха употреблено в этом же смысле.

Откуда взялось выражение «реветь белугой»?

Молчаливая рыба белуга не имеет никакого отношения к выражению «реветь белугой», что значит громко и сильно кричать, плакать. Раньше белугой называли не только рыбу, но и полярного дельфина, который сегодня известен нам как белуха и отличается громким рёвом.

Почему про аристократов говорят, что у них голубая кровь?

Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что, в отличии от простого народа, они ведут свою родословную от вест-готов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представителей высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя sangre azul, что значит «голубая кровь». Отсюда это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки, в том числе и в русский.

Откуда взялось выражение «дойти до ручки»?

В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал её съесть, говорили: дошёл до ручки. И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.

Откуда взялось выражение «растекаться мыслью по древу»?

В «Слове о полку Игореве» можно встретить строки: «Боян вещий, если кому-то хотел сложить песнь, растекался мысию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками». В переводе с древнерусского «мысь» — это белка. А из-за неправильного перевода в некоторых изданиях «Слова» появилось шутливое выражение «растекаться мыслью по древу», что означает вдаваться в ненужные подробности, отвлекаться от основной мысли.