трансформация матки что это такое

Что такое дисплазия шейки матки? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Игнатенко Т. А., гинеколога со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

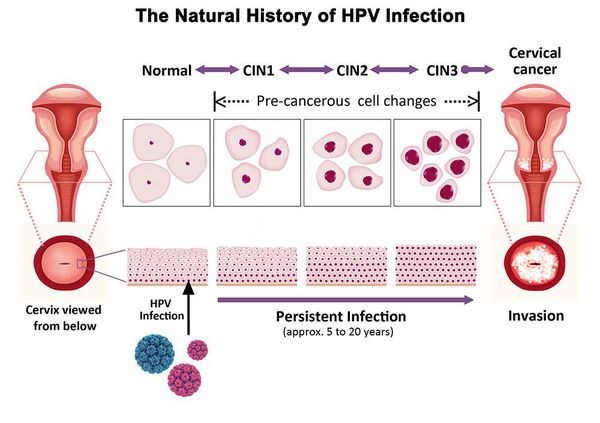

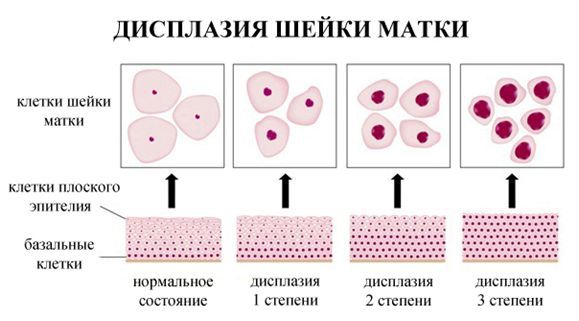

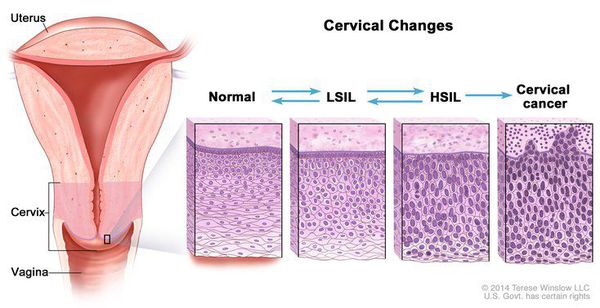

Дисплазия шейки матки, или цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН), или Cervical Intraepithelial neoplasia (CIN) — это патологический процесс, при котором в толще клеток, покрывающих шейку матки, появляются клетки с различной степенью атипии (неправильного строения, размера, формы).

Основной фактор развития дисплазии и рака шейки матки — папилломавирусная инфекция (ПВИ), причем длительное персистирование именно ВПЧ высокого канцерогенного риска. У женщин с риском развития цервикальной неоплазии распространенность онкогенных типов ВПЧ чрезвычайно велика. ВПЧ становится причиной CIN 2-3 и рака шейки матки в 91,8% и 94,5% случаев соответственно. [1]

Риск цервикальной CIN 2 особенно высок у женщин, которые до этого имели опыт пересадки органов, у них выявлена ВИЧ-инфекция или они принимают иммунодепрессанты. [2]

Кроме того, была выявлена связь между пассивным курением среди некурящих и повышенным риском возникновения CIN 1. [3]

Симптомы дисплазии шейки матки

Дисплазия шейки матки, как правило, имеет бессимптомное течение, поэтому пациентки не предъявляют никаких специфических жалоб.

Патогенез дисплазии шейки матки

Критический фактор развития цервикальной интраэпителиальной неоплазии — инфицирование вирусом папилломы человека. Во многих случаях цервикальная интраэпителиальная неоплазия легкой степени отражает временную реакцию организма на папиломавирусную инфекцию и без лечения исчезает в течение полугода-года наблюдения. При цервикальной интраэпителиальной неоплазии умеренной и тяжелой степени высока вероятность встраивания вируса папилломы человека в клеточный геном. Инфицированные клетки начинают продуцировать вирусные белки E6 и Е7, которые продлевают жизнь клетки, сохраняя ее способность к неограниченному делению. Неизбежно формирующиеся на этом фоне мутации клеток ведут к формированию предрака (дисплазии) и рака шейки матки, влагалища и вульвы.

Онкогенные белки ВПЧ (Е6, Е7) взаимодействуют с регуляторными белками клеток шейки матки, приводя к повышению активности онкомаркера p16INK4A, что свидетельствует о неконтролируемом размножении клеток шейки матки. Таким образом, сверхэкспрессия p16INK4A, определяемая в материале шейки матки, который получают при биопсии, является биомаркером интеграции вируса папилломы человека высокого риска в геном и трансформации эпителиальных клеток под действием вируса, что делает эту информацию полезной при оценке прогноза развития предраковых и злокачественных поражений, связанных с инфицированием генитального тракта вирусом папилломы человека. [5]

Классификация и стадии развития дисплазии шейки матки

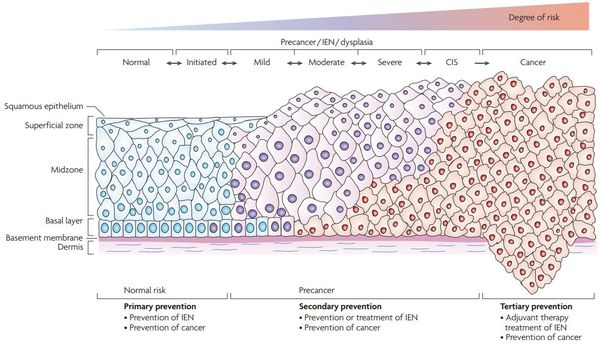

Для постановки цитологического диагноза (по результатам цитологического исследования соскобов шейки матки и цервикального канала с окрашиванием по Папаниколау (Рар-тест) или жидкостной цитологии) используется классификация Бетесда (The Bethesda System, 2014), основанная на термине SIL (Squamous Intraepithelial Lesion) – плоскоклеточное интраэпителиальное поражение. [10]

Выделяют три вида результатов соскобов с поверхности шейки матки (экзоцервикса):

Классификация Папаниколау

Существуют также гистологические классификации для оценки материала, полученного при биопсии.

По классификации R. M. Richart (1968) в зависимости от глубины поражения поверхностного клеточного слоя шейки матки выделяют:

В приведенной ниже таблице даны соотношения классификаций предраковых поражений шейки матки. [9]

Осложнения дисплазии шейки матки

Основное и самое опасное осложнение цервикальной интраэпителиальной неоплазии заключается в развитии рака шейки матки, любой случай развития которого — результат упущенных возможностей диагностики и лечения дисплазии шейки матки. [7]

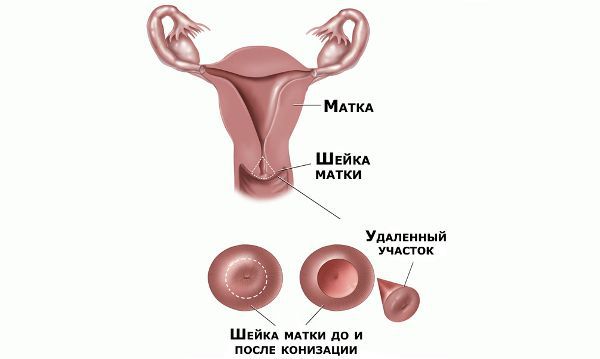

Проводились длительные, систематические исследования риска рака шейки матки у женщин с диагнозом цервикальной интраэпителиальной неоплазии 3 степени (CIN3) по сравнению с женщинами, у которых были нормальные цитологические результаты. Согласно полученным данным, долгосрочный относительный риск развития рака шейки матки зависит от различных гистологических типов CIN3 и выше всего он для аденокарциномы in situ. Даже через 25 и более лет после конизации (хирургического иссечения патологических тканей шейки матки) риск злокачественного перерождения клеток был значительным. [4]

Диагностика дисплазии шейки матки

Для ранней диагностики предраковых поражений шейки матки во многих странах мира существует система цервикального скрининга.

В России данная система включает последовательность действий:

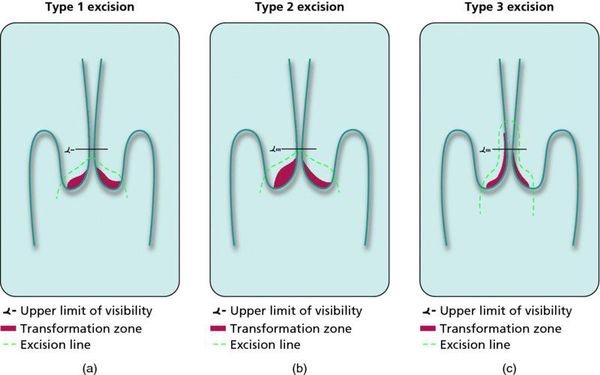

При кольпоскопии должна быть тщательно оценена зона трансформации (переходная зона стыка двух видов покровного эпителия шейки матки).

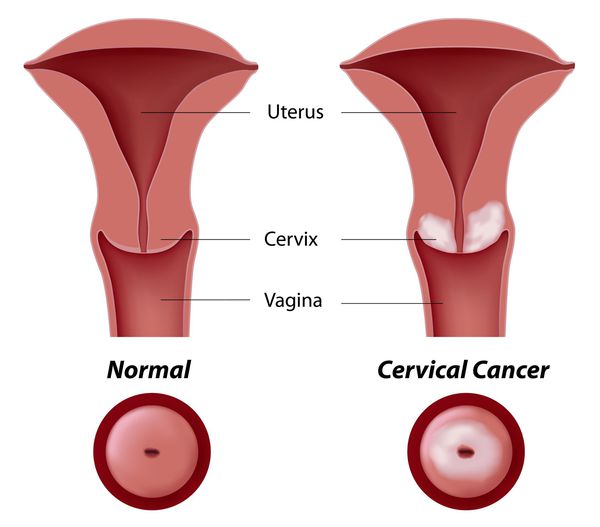

Влагалищная часть шейки матки (экзоцервикс) покрыта многослойным плоским эпителием. В канале шейки матки (цервикальном канале, эндоцервиксе) — цилиндрический эпителий. Место перехода цилиндрического эпителия цервикального канала в многослойный плоский эпителий поверхности шейки матки носит название зоны трансформации. Эта область имеет большое клиническое значение, поскольку именно в ней возникает более 80% случаев дисплазии и рака шейки матки.

Лечение дисплазии шейки матки

Динамическому наблюдению подлежат молодые пациентки (до 35 лет) с LSIL (ВПЧ, ЦИН 1, ЦИН 2, если при биопсии не обнаружен белок р16, являющийся признаком проникновения ВПЧ высокого риска в геном и трансформации опухолевых клеток под действием вируса). Наблюдать возможно пациенток только с 1 и 2 кольпоскопическим типом зоны трансформации.

Контрольные осмотры, цитологическое и ВПЧ-тестирование показаны через 6 и 12 месяцев после первичного обнаружения патологии. При выявлении HSIL (ЦИН 2 c обнаружением белка р16 при биопсии, ЦИН 3) неизбежно хирургическое лечение в виде абляции («прижигания») или эксцизии (удаления) поврежденной ткани. Для абляции используют электро-/радио-, крио- и лазерные воздействия. Эксцизия возможна электро-/радиоволновая или ножевая.

Немаловажно, что при выявлении по кольпоскопии 3 типа зоны трансформации на фоне положительного РАР-теста гинеколог обязан провести выскабливание слизистой канала шейки матки и/или широкую эксцизионную биопсию (конизацию шейки матки) для исключения опухолевого процесса, потенциально располагающегося вне зоны кольпоскопического обзора. Немаловажно наблюдение после операции через 6 и 12 месяцев с выполнением цитологического соскоба и ВПЧ-теста.

Следует отметить, что процедура хирургического иссечения патологических тканей на шейке матки увеличивает риск преждевременных родов. А сама по себе цервикальная интраэпителиальная неоплазия первой степени на течении беременности и родов никак не отражается и зачастую опасности не представляет. [12]

Средний возраст женщин, когда может потребоваться хирургическая коррекция цервикальной внутриэпителиальной неоплазии — около 30 лет. Хирургическое лечение нередко ассоциировано с неблагоприятным течением последующей беременности. Частота и тяжесть неблагоприятных осложнений возрастают с увеличением глубины иссекаемых тканей. [13]

Прогноз. Профилактика

При своевременном выявлении и лечении дисплазии шейки матки прогноз благоприятный. Основным фактором развития и прогрессирования дисплазии шейки матки является длительное инфицирование канцерогенными типами ВПЧ. Для предупреждения заражения ВПЧ существуют профилактические вакцины «Церварикс» (защита от 16, 18 типов ВПЧ), «Гардасил» (профилактика инфицирования 6, 11, 16, 18 типами вируса), в декабре 2014 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование вакцины «Гардасил9», защищающей от инфицирования 9 типами ВПЧ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). Однако на российском рынке данный продукт ещё не доступен. «Церварикс» зарегистрирована для вакцинации женщин от 10 до 25 лет; «Гардасил» показана к применению детям и подросткам в возрасте от 9 до 15 лет и женщинам от 16 до 45 лет.

Дополнительными факторами риска прогрессирования ПВИ с формированием предраковой патологии являются:

Устранение и профилактика данных факторов способны снизить вероятность развития предраковой патологии шейки матки.

Рак шейки матки поражает преимущественно женщин репродуктивного возраста. Скрининг является важной стратегией вторичной профилактики. Длительный процесс канцерогенной трансформации от появления в организме вируса папилломы человека (ВПЧ) до инвазивного рака дает широкие возможности для выявления заболевания на стадии, когда лечение высокоэффективно. Подходящими скрининговыми тестами в мире признаны цитологическое исследование, визуальный осмотр после применения уксусной кислоты и тесты на выявление ВПЧ. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить скрининг женщин по крайней мере один раз в жизни в возрасте от 30 до 49 лет. [14]

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015. N36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», осмотр со взятием мазка (соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала на цитологическое исследование производится 1 раза в 3 года для женщин в возрасте от 21 года до 69 лет включительно.

Атипическая гиперплазия эндометрия

При атипической гиперплазии внутренний слой матки — эндометрий —разрастается, что ведет к увеличению его толщины и объема. При этом морфология клеток изменяется, появляются атипичные — клетки, изменившие свои свойства. Вид и особенности таких клеток становятся нехарактерными тем, из которых они появились. Заболевание может развиваться у женщин любой возрастной категории, но вероятность ее появления выше в постменопаузе.

Это гинекологическое заболевание относится к предраковым состояниям, если адекватное лечение отсутствует, то болезнь в 40% переходит в злокачественную форму. Появление эндометрия с атипической железистой гиперплазией может означать начало преобразования в аденокарциному — злокачественное заболевание. Появление атипичных клеток в функциональном слое слизистой характерно для начального этапа атипической гиперплазии эндометрия матки, их обнаружение в базальном слое и строме — признак начинающегося рака эндометрия.

Как появляется заболевание

Развитие заболевания тесно связано с уровнем гормонов в организме. У здоровой женщины функциональный слой эндометрия увеличивается в 1-й половине цикла. Когда зачатия не наступает, происходит его отторжение, затем он естественным путем удаляется из матки. При гормональных отклонениях этот процесс нарушен, происходит активное деление клеток, однако своевременного отторжения и выведения частиц эндометрия нет. Наблюдается его утолщение и разрастание. Патологические очаги могут появляться на отдельных участках или же избыточное разрастание будет равномерным. Когда все же происходит отторжение эндометрия, появляется обильное кровотечение.

Гиперплазия — прогрессирующее заболевание, со временем свойства эндометрия изменяются, что способствует появлению нехарактерных клеток, развивается атипическая гиперплазия эндометрия. Однако существуют факторы, увеличивающие вероятность появления заболевания:

К группе риска относятся женщины с лишним весом. Сахарный диабет, гипертония также увеличивают риск развития заболевания.

Симптомы

Основным признаком атипической гиперплазии эндометрия является кровотечение. Более продолжительные, чем менструация, нередко продолжающиеся около 3-х недель, кровотечения могут быть цикличными (чаще у женщин репродуктивного возраста) или ацикличными. Не отделившиеся частицы эндометрия могут стать причиной межменструальных выделений. Нередко кровотечения возникают после задержки; после незначительной — выделения носят умеренный характер, после длительной — они становятся обильными. У четверти пациенток возникают ановуляторные кровотечения — нерегулярные, большей продолжительности и кровопотери.

Отсутствие лечения приводит к осложнениям. В результате длительных и обильных кровотечений развивается анемия. К наиболее тяжелым последствиям атипической гиперплазии эндометрия относится переход болезни в рак.

Однако заболевание не всегда сопровождается характерными признаками, при бессимптомном течении женщина может долго и безуспешно пытаться забеременеть. Гиперплазия эндометрия в таком случае впервые диагностируется, когда женщина обращается к врачу по поводу бесплодия.

Диагностика

Чтобы своевременно обнаружить болезнь даже при бессимптомном течении, важно регулярно проходить гинекологическое обследование даже при отсутствии каких-либо жалоб. В настоящее время существуют различные методики, позволяющие безошибочно диагностировать заболевание даже на ранней стадии. Сюда входят:

Для уточнения диагноза также может быть рекомендовано проведение МРТ, назначено обследование у эндокринолога, что важно для пациенток, входящих в группу риска. Комплексное обследование позволяет обнаружить не только атипическую гиперплазию эндометрия, но и диагностировать другие заболевания: как половой сферы (миому, кисты яичников и т.п.), так и другие отклонения (сахарный диабет, гипертонию и др.).

Лечение

Выбор тактики лечения при атипической гиперплазии эндометрия зависит от возраста пациентки, тяжести состояния, наличия сопутствующих заболеваний, осложнений, а также желания женщины сохранить функцию репродукции. Лечение может быть консервативным или хирургическим.

При консервативной терапии назначаются гормональные препараты, направленные на подавление разрастания эндометрия, нормализацию цикла, восстановление гормонального баланса. При наличии кровотечений показано выскабливание эндометрия во время гистероскопии.

Хирургическое лечение — какие существуют варианты

Операция при атипической гиперплазии эндометрия назначается, если:

Не так давно единственным методом лечения было удаление матки. Я выполняю радикальную операцию в том случае, если патоморфологически подтвержден рак эндометрия, в остальных ситуациях возможно проведение органосохраняющего вмешательства.

Одним из эффективных методов является гистерорезектоскопия, рекомендованная женщинам репродуктивного возраста или в пременопаузальном периоде. Процедура относится к малотравматичным и выполняется с использованием эндоскопического оборудования, оснащенного видеокамерой. Возможность визуализации позволяет проводить манипуляции максимально бережно и с высокой точностью, без риска развития осложнений. Длительность процедуры — около получаса, период восстановления занимает не более 14 дней.

Однако для проведения гистерорезектоскопии, как и при любом хирургическом вмешательстве, имеются противопоказания:

При лечении гиперплазии неплохо зарекомендовала себя малоинвазивная процедура — абляция — трансцервикальная деструкция эндометрия. Во время ее проведения можно удалить базальный и функциональный слой эндометрия, а также часть миометрия на глубину 3-5 мм. Абляция может быть проведена с помощью лазерной или электрохирургической методики, но в любом случае процедура выполняется с использованием гистероскопического оборудования, поэтому является безопасной и эффективной.

При наступлении менопаузы женщине рекомендована гистерэктомия — удаление матки. Если патологические изменения в яичниках отсутствуют, то операция проводится без удаления придатков. В случае, если имеется аденомиоз или подтвержден злокачественный процесс в матке, то гистерэктомия проводится с удалением придатков. Органуносящая операция также показана пациенткам в постменопаузе при рецидиве после гормонального лечения.

Мною проведено более 4000 гинекологических операций, в том числе по поводу гиперплазии эндометрия. К каждой пациентке я подбираю тактику лечения, учитывая целый ряд деталей: возраст и наличие других болезней, желание сохранить матку как орган и проведенное ранее лечение. Если существует возможность, я всегда стремлюсь провести малотравматичную органосохраняющую операцию, после которой женщина сможет быстро вернуться к привычному образу жизни. После такой операции восстановление занимает не более двух недель, а госпитализация не превышает трех дней.

Сегодня возможность сохранить матку имеется даже у пациенток с сопутствующими гинекологическими заболеваниями (например, с миомой, кистами, полипами). Однако проведение органосохраняющей операции окажется невозможным, если процесс перейдет в злокачественный. Чтобы избежать подобного, следует регулярно проходить осмотры. В нашей клинике даже полное обследование займет минимум времени.

Лечение дисплазии шейки матки 3 степени

Содержание:

Что такое дисплазия шейки матки тяжелой степени

Нетипичные трансформации часто предшествуют появлению онкологических образований. На первом этапе развития поражается только верхний слой органа, однако прогрессируя болезнь затрагивает более глубокие слои. Дисплазии, как правило, подвержены женщины 25-35 лет, однако в редких случаях патология может распространяться на другие возрастные категории.

Болезнь затрагивает шейку матки, которая представляет собой конусовидный отдел, находящийся в нижней части. Во внутренней части шейки есть цервикальный канал, соединяющий влагалище с полостью матки. Снаружи орган состоит из эпителиальных клеток, образующих слизь, которая препятствует попадание бактерий вглубь органа из микрофлоры влагалища. При дисплазии строение клеток нарушается, провоцирующий исчезновение защитного барьера.

Эпителиально-клеточный слой в женском организме формируется из клеток следующих видов:

Болезнь провоцирует патологическую трансформацию слизистой. Сами клетки разрастаются, а их естественный процесс отмирания и обновления нарушаются. Изменения происходят внутри клетки:

Сильно выраженная CIN 3 сигнализирует о том, что в районе шейки начался онкологический процесс. По-другому третью стадию называют неинвазивным раком, так как при инвазивном раке поражение распространяется и на базальную мембрану, а также более глубокие слои тканей, включая мышечные, нервные окончания, кровеносные сосуды. В некоторых случаях этот вид болезни может сопровождаться появлением карциномы, которая еще не получила распространения. Дисплазия практически не проявляет себя, что приводит к ее позднему диагностированию.

Причины

Врачи подразделяют причины, провоцирующие развитие дисплазии, на внутренние и внешние. К первым относят:

Приобретенными факторами считаются:

Самым частым возбудителем является 16 и 18 подтип вируса папилломы. Именно они в 95% способствуют появлению дисплазии. При наличии папилломы в организме, снижении иммунитета, механической травме или других вспомогательных факторов, заболевание с высокой вероятностью проявится.

Состояние шейки матки также могут ухудшить:

Также к факторам риска, провоцирующим болезнь употребление табачной продукции, дефицит витаминов, генетическую предрасположенность и прем гормональных контрацептивов.

Признаки и симптомы

Для дисплазии характерно практически полное отсутствие признаков и симптомов. Если признаки дисплазии шейки матки 3 степени не проявляются, то женщины, как правило, долго не обращаются к врачу, что осложняет диагностику.

Но если развитие болезни спровоцировано влиянием инфекционного агента, у пациентки может наблюдаться:

Симптомы дисплазии шейки матки 3 степени наиболее ощутимы при резких движениях тела или серьезных физических нагрузках. Болевые ощущения возникают спонтанно и носят краткосрочный характер. Эти признаки схожи с другими заболеваниями урогенитального характера: цервицитом, кольпитом, вагинитом, а потому при их возникновении нужно посетить врача.

Как диагностировать дисплазию 3 степени

Для диагностики дисплазии шейки матки 3 стадии применяется ряд методик:

Кольпоскопия позволяет визуализировать измененные участки и определить их границы. В ходе расширенной кольпоскопии могут быть выявлены визуальные признаки дисплазии шейки матки 3. Дополнительно проводится проба с уксусной кислотой и Люголем. Слабый раствор 3% уксусной кислоты окрашивает поврежденные ткани в белый цвет, а Люголь не окрашивает поврежденные участки.

ПЦР анализ проводится для выявления присутствия в организме ВПЧ, определения его подтипа и нагрузки на организм. Нагрузка может быть значимой и незначимой. Если тест показывает отрицательные результаты, но при этом в мазке обнаружены измененные клетки женщина нуждается в дальнейшем мониторинге.

Биопсия наиболее точный метод исследования, позволяющий изучить пораженные ткани и определить наличие онкологических изменений. Процедура проводится в стационарных или амбулаторных условиях, так как ее проведение подразумевает применение анестезии. Биопсия может выполняться одним из следующих методов:

Радиоволновая и лазерная биопсия подразумевают проведение забора материалов под контролем кольпоскопа. Точная настройка прибора на определенную глубину и площадь позволяет предотвратить поражение здоровых тканей. Эти методики забора биоптата чаще всего используются при дисплазии, так как позволяют не только получить образцы, но и оказать лечебное воздействие.

Преимущества МЦ «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»

Лечение дисплазии шейки матки третьей степени

Методы лечения подбираются врачом индивидуально. Подход к лечению зависит от:

Дисплазия шейки матки 3 степени лечение подразумевает только оперативное, это обусловлено широким распространением изменений и низкой эффективностью консервативной терапии.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение дисплазии 3 степени не эффективно. Но консервативные терапия применяется для подготовки женщины к оперативному вмешательству. Гинеколог назначает препараты для лечения инфекционных процессов, устранения воспалений. Дополнительно назначаются иммуностимуляторы для повышения иммунитета Генефрон или Гепон.

Назначается спринцевание дезинфицирующими растворами, прижигающие мази. Могут прописываться противовирусные лекарственные средства, такие как: Амизон, Панавир, Лавомакс.

Хирургическое лечение

К хирургическому лечению прибегают после подтверждения диагноза. Оптимальное время для операции 6-10 день цикла. Перед вмешательством врач проверяет:

Дисплазия шейки матки 3 степени может лечиться следующими методами:

Одним из самых эффективных методов хирургического лечения считается конизация, когда при помощи скальпеля, лазера или тока удаляется повреждения зона с захватом здоровых тканей. Но эта методика достаточно травматична и может применяться только для лечения рожавших женщин. Для лечения женщин, не рожавших ребенка, используются более щадящие методики.

При наличии противопоказаний для хирургического лечения используется внутриполостная лучевая терапия. Для лечения молодых пациенток допускается широкая и высокая конизация шейки матки.

Прогноз дисплазии шейки матки 3 степени

Дисплазия шейки матки 3 степени прогноз имеет благоприятный. Но даже при своевременном, правильном лечении возможен рецидив патологии. После проведения хирургического вмешательства процент излечения доходит до 95%, а рецидив может возникать в 15% случаев. Наиболее высока вероятность рецидива если пораженные ткани были удалены не в полном объеме, а в организме сохранился ВПЧ. Если дисплазию не лечить, то в 50% случаев она переходит в инвазивный рак.

CIN 3 и беременность

По данным исследований, беременность на фоне ВПЧ не увеличивает риски развития дисплазии. Кроме того, во время беременности CIN может регрессировать. При третьей и второй степени патологии регресс наблюдается в 65% и 70% случаев.

Прогрессирование третьей степени патологии наблюдается только в 7% случаев. По мнению ученых, регресс может быть обусловлен:

Поэтому, если у беременной проявляются изменения свойственные для второй или третьей стадии последующее лечение и диагностика по решению врача могут быть отложены на послеродовой период. В течение первого года после беременности регресс наблюдается в 35% случаев.

Профилактика

Дисплазия шейки матки 3 ст опасная патология, требующая своевременного выявления и лечения. Для того чтобы предотвратить развитие болезни специалисты рекомендуют придерживаться здорового образа жизни и выработать полезные привычки: