такого прихода в церкви еще не было

53 жертвы и 18 лет тюрьмы: чем закончилось дело священника-педофила из ЕАО

Иеромонах Спиридон. Фото предоставлено порталом «Город на Бире»

В конце 2020 года, когда Спиридону (в миру Юрию А.) и звонарю Сергею М. были предъявлены обвинения, «МК в Хабаровске» беседовал с одной из прихожанок храма Святого Ильи в Амурзете. Татьяна характеризовала тогда батюшку вполне положительно.

Юрия А. навестили правоохранители и в ходе обыска обнаружили ряд предметов совсем не духовного свойства. Машина правосудия пришла в движение. Поскольку дело касалось несовершеннолетних, его сразу же перевели в закрытый порядок. А иеромонах Спиридон и его звонарь отправились в СИЗО.

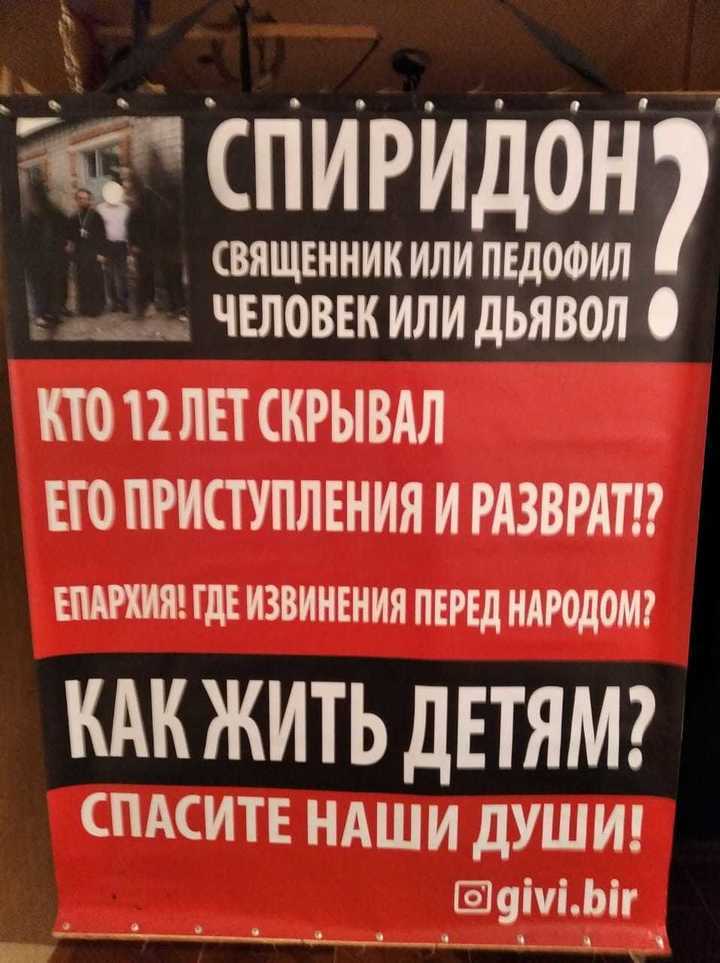

Плакат, который изготовил для пикета активист. ФОТО предоставлено Георгием Нацвлишвили

Накануне Международного женского дня прокуратура ЕАО утвердила обвинительное заключение в отношении Юрия А. и Сергея М. Еще полгода шли суды. Конечно же, закрытые. И вот 8 ноября озвучен приговор. Бывший иеромонах Спиридон, а теперь осужденный за насильственные действия сексуального характера, половые сношения с лицом младше 16 лет и вовлечение детей в антиобщественную деятельность Юрий А. получил 18 лет заключения в колонии строгого режима и лишен права заниматься педагогической деятельностью на срок восемь лет. Бывший звонарь Сергей М. признан виновным в пяти эпизодах изнасилования несовершеннолетних. Он осужден на 12 лет заключения в колонии строгого режима и лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на семь лет.

Обвиняемые вину признали лишь частично. Приговор в законную силу не вступил.

Что делает приход общиной? Опыт пастырей и прихожан

Многие молодые настоятели жалуются, что на их приходах не складывается община. А что такое община? Что делает приход общиной? В этих и других связанных с общиной вопросах пытался разобраться диакон Федор КОТРЕЛЕВ.

Любовь

|

Основателем первой христианской общины стал Сам Христос, заповедовав ученикам пребывать в единстве и любви. На илл.: мозаика церкви Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне (Италия), VI век

|

Судя по трогательной заботе прихожан о своих пастырях, на приходе Всех Святых в Красном Селе батюшки с прихожанами уже понянчились и теперь пожинают плоды. На фото: концерт приходской самодеятельности в престольный праздник храма Всех Святых в Красном Селе г. Москвы

Дело

Пастырь

|

Сегодня православные общины собираются в основном вокруг опытного пастыря. На фото: община храма Трех святителей на Кулишках со своим духовником прот. Владиславом Свешниковым

А я не хочу!

Община должна быть открытой

Приход = община

Приход. Как устроена христианская община

Приблизительное время чтения: 11 мин.

«Я чувствую себя чужим в приходе. Богослужение заканчивается, люди расходятся, между собой общается только группа ”посвященных», остальные друг друга просто не знают» — такие жалобы можно услышать в среде православных христиан. В чем дело? Неужели в приходы, как говорилось в табличке над домом Винни-Пуха, посторонним вход запрещен? Как все же влиться в приход и найти свое место в нем? Как найти «свой» храм и обязательно ли бежать из того, где вам делают замечания?

На девять распространенных вопросов о приходе отвечает настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

1. Что такое приход и зачем нужно быть его частью?

Приход — это семья. В каком плане? В том плане, что именно семья подготавливает человека для большой жизни. Так, мы живем с родителями, которые обязаны нас подготовить к каким-то свершениям, то есть дать путевку во взрослую жизнь, чтобы мы могли уверенно шагнуть в нее, ничего не боясь. И приход — он учит христианина жить в этом мире, ничего не боясь. Он дает человеку те знания, к которым тот стремится, и ту радость, которая естественно происходит от единения с близкими людьми, помогает ему врачевать недуги и немощи своей души.

И в эту семью человек приходит сам, сам проявляет активность и желание быть в ней и сам решает, какое место, какую нишу, если угодно, он будет там занимать. На каком-то этапе ему достаточно просто ходить на богослужения, а потом захочется чего-то большего — чем-то помочь, что-то новое узнать.

И тут не может быть никакого принуждения. Выбор всегда остается за человеком.

2. Как выбирать «свой» храм?

Мне кажется, здесь два пути: можно ходить и выбирать приход самому, а можно просто принять волевое решение — закрыв глаза, шагнуть в неизвестность, то есть прийти в какой-то храм и остаться там навсегда. В приходской семье человеку должно быть удобно, комфортно. Одному нужно внимание, ему необходимо, чтобы вокруг него бегали, а другому, наоборот, нужна суровая рука; одному надо, чтобы под него подстраивались, другой умеет подстраиваться под внешние обстоятельства. И каждый, исходя из этого, выбирает самостоятельно.

3. Как влиться в приход?

О приходах, которые бы отталкивали, отвергали новичка, я никогда не слышал. И не представляю такой ситуации, чтобы вы, допустим, подошли к настоятелю, сказали: «Я хочу помыть полы в храме безвозмездно!» — и вам не дали бы ни швабры, ни тряпки. Вообще, с любыми вопросами лучше обращаться именно к настоятелю или старосте.

Чаще всего происходит так: человек начинает ходить на исповедь к какому-то одному священнику и через некоторое время сам начинает интересоваться у него, в чем можно поучаствовать, как влиться в какое-либо дело на этом приходе.

У митрополита Сурожского Антония в Лондоне было устроено так: есть прихожане, которые просто молятся на богослужении и больше ни в чем не участвуют, и это их выбор; есть те, кто готовы участвовать в разных мероприятиях, делах, нести ответственность за свой приход; и есть актив прихода, который всю эту работу координирует, на ком лежит уже юридическая ответственность за приход. Человек заполнял анкету, и если хотел участвовать в деятельности прихода, то оставлял свои координаты, писал, чем он может быть полезен, чем хотел бы заниматься. Естественно, были регулярные собрания, когда намечались планы, давался отчет о проделанной работе и т. д. Вот это — активный приход, живой!

К нам в храм очень много людей приходят и предлагают свои услуги, свои умения. Например, пришла недавно женщина и сказала: «Я всю жизнь занималась с детьми в музыкальной школе, давайте я попробую сделать нечто подобное в вашей воскреске?»

В любом случае, пассивная позиция человека точно не приблизит его к активной приходской жизни.

4. Что можно делать на приходе?

На любом приходе есть социальное служение — переписка и помощь заключенным, сиротам, благотворительные базары для сбора денег тяжелобольным людям. Воскресная школа для детей, реже — для взрослых, кружки по изучению Священного Писания.

Есть миссионерское служение — например, раздача Евангелий на Пасху. Есть просто задушевные встречи — чаепития с батюшкой, где можно задать любой вопрос, что-то предложить. Паломнические поездки всем приходом. Наш приход, например, собирается не просто маленькой группкой в 10 человек — целый автобус набивается! Бывают культурные мероприятия — концерты, выступления, благотворительные ярмарки и тому подобное. Дел очень много! Можно, к примеру, поучаствовать в украшении вертепа на Рождество, помочь в подготовке к Престольному празднику — это же не только уборка, готовка, а еще и создание праздничной атмосферы для других!

Подготовить с детьми стихотворение — тоже дело прихожан.

Главный принцип — не стесняйся, предлагай! То, что интересно тебе, обязательно будет интересно кому-то еще на приходе. Тебя интересует изучение церковного устава? Тебе хочется петь в хоре — обязательно найдется кто-то еще, кого захватит эта идея. Попробуй, возьми на себя эту ответственность — и увидишь, что тем самым замечательно вольешься в приход.

Сейчас приходы так разрастаются, что настоятелю невозможно контролировать все процессы, поэтому он делегирует полномочия — часть обязанностей, естественно, ложится на плечи прихожан. Создание воскресной школы, организация каких-то походов, игр и тому подобное. И если приходу какое-то начинание не нужно, то настоятель будет биться, как рыба об лед, и ничего не получится. Главное, чтобы люди не были равнодушными! А все остальное приложится.

5. Нет ли опасности замкнуться в приходской «тусовке»?

Такая опасность есть, но для того, чтобы избежать ее, настоятель или пастырь должен наблюдать за своими прихожанами, следить, чтобы ни у кого не возникало стремления сделать из прихода замкнутый кружок. Потому что цель прихода — не замкнутость, не изоляция от внешнего мира, а проповедь Христа. Мы видим яркий пример этому в Евангелии, когда Господь выбирает двенадцать учеников, научает их, отправляет по двое на проповедь, и потом они несут учение Христово, приобретая новых последователей. Такая духовная пирамида получается. И это правильная, здоровая ситуация: приход должен быть открыт для любого человека, принимать любого приходящего. А священник, условно говоря, «женится» на приходе — он должен быть для всех доступен, для всех открыт. Недаром перед Таинством рукоположения в священники будущий пастырь снимает свое обручальное кольцо и кладет его на престол в алтаре — в знак полного посвящения себя служению Богу и людям.

Еще очень важно, чтобы человек, который вливается в приходскую жизнь, не отодвинул при этом на второй план свою семью, не оставил мужа или жену, детей. Это должен четко отслеживать настоятель, другие прихожане. Если так случается, это часто говорит о том, что человек мечется и не доводит ничего из начатого до конца. Скорей всего, он бросит и свой приход в итоге!

Вот тебе дарована семья, а ты не поверил в то, что это именно дар, что это от Бога. Поигрался, повозился, понял, что тяжеловато, понял, что надоело, нужны какие-то новые «адреналиновые» события в жизни, новые задачи. Пошел на приход и думаешь: «Ну, это уже что-то настоящее, капитальное!» Но и здесь ты поиграешься, и, пройдет время, уйдешь. Я думаю, надо иначе рассуждать: тебе дана семья — значит, нет никакой причины, по которой ты мог бы предпочесть что-либо семье. Да, ты можешь «набирать» себе какие-то занятия, но надо правильно расставить приоритеты и понять, что же главное.

6. Как могут семейные люди участвовать в жизни храма?

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был образован, поэтому многие участвуют в жизни детской воскресной школы. Мы привыкли возлагать вопросы образования наших детей на кого-то другого — то на детский садик, то на школу, то на бабушек-дедушек. Ничего подобного не должно быть! Мама и папа должны участвовать активно и в воспитании, и в обучении. Ты родитель, значит, воскресная школа будет жить тогда, когда ты будешь принимать в ее жизни участие. Когда родители будут заботиться о том, как и чем детей покормить после службы, перед занятиями, куда их свозить, как организовать тот или иной праздник, то будет живая жизнь. Никто, кроме нас самих, наших детей не воспитает, не научит!

7. Ходить в один приход, иметь духовника в другом — это нормально?

Я не вижу здесь никаких проблем. Духовное окормление — вещь очень своеобразная, поэтому каждый духовник вместе со своим духовным чадом должен сам такие моменты регламентировать. Если он видит какой-то вред от такой схемы, то он вполне может сказать: «Слушай, дорогой/дорогая, тебе это не полезно, поезди лучше сюда или походи в тот приход, а потом выбери какой-то один».

До революции человек всю жизнь ходил в тот храм, к которому был «прикреплен» по месту жительства. И очень часто первый священник, у которого исповедовался, оставался его духовником на всю жизнь. Это совершенно нормально и создает здоровую атмосферу на приходе. И священник до самой смерти руководил одним приходом, на нем возрастал.

Сегодня все больше храмов строится в жилых районах, в шаговой доступности, так что многие местные жители «привязываются» к близлежащим приходам. А дальше — дело настоятеля сделать так, чтобы этим людям было комфортно жить приходской жизнью, чтоб они никуда не уходили.

8. Как относиться к упрекам, с которыми может столкнуться новичок в храме?

Как-то раз Великим постом я совершал вечером парастас — читал псалтирь, стоя посреди храма, и наблюдал за одним ребенком, который вышел между амвоном и панихидным столиком, чем-то своим занимался, сам с собой рассуждал, ходил и тому подобное. Ко мне вдруг закрались, как мне показалось тогда, «благочестивые мысли»: этот ребенок отвлекает меня! А потом я вдруг понял, что это не он отвлекает — это я не могу сосредоточиться! Если я не умею молиться, то ищу причину, ищу того, кто мне в этом якобы мешает.

Поэтому я уверен, что если человек пришел молиться, он будет молиться в любом случае. Если ему скажут: «Отойди» — спокойно отойдет, потому что для него стоять на том или другом месте — не первостепенная задача: он пришел молиться. Когда отвлекают дети, — да, иногда бывает трудно при этом сосредоточиться, трудно, но возможно! Думаю, что только в свой мир надо заглядывать.

Вместе с тем я противник всяких укоров в храме и всех своих прихожан предупредил, что наш приход — территория, свободная от упреков: кто бы ни пришел, когда бы ни пришел, в чем бы ни пришел, всех надо пустить, принять. Всех предупредил: если вдруг вас укорили, обидели, говорите напрямую мне. Это такой воспитательный момент.

9. Человеку обязательно должно быть комфортно в его приходе?

Комфортно должно быть, но идеальных условий нигде не будет: обязательно надо будет чем-то пожертвовать. Обязательно где-то что-то тебя будет не устраивать: время начала богослужений, длительность службы, «паровозики» из бабушек «Спаси-Господи», бегающие по всему храму дети или, по крайней мере, то, что до храма добираться 2 часа. Обязательно будет какое-то неудобство! Но мы же просим у Бога терпения, Он и подает нам обстоятельства, в которых мы можем воспитать и терпение, и смирение.

Иллюстрации предоставлены группой «Парсуна»

Творческое объединение «Парсуна» создает в рамках проекта «День седьмой» портреты приходских и монашеских общин в интерьерах их храмов. После воскресной литургии участники проекта просят всех прихожан (их число доходит до 500 человек) повернуться лицом к камере, подробно снимают лица, иконы, фрески и прочие детали церковного интерьера, чтобы затем воссоздать образ их Воскресного дня.

Картины создаются в стиле средневековой иконографии, с использованием современных технологий цифровой живописи и воспроизведения изображений. За три года работы выставочная коллекция проекта составила 25 картин.

Авторы проекта: Константин Дьячков, Сергей Кожара, Александр Швец и Владимир Павлов.

Чтобы храм по-настоящему стал нашим

Беседа с настоятелем храма во имя первоверховных апостолов Петра и Павла посвящена теме приходской жизни. Кто такие прихожане? Что значит быть прихожанином конкретного храма? Можем ли мы — приходящие с определенной регулярностью или иногда в Петропавловский храм — по праву так называться?

— Для нас привычно, что людей, которые приходят в храм, делят на две категории, которые условно именуют «прихожанами» и «захожанами» (хотя лично мне второе наименование и не нравится — категорически). К первой относят людей, которые не пропускают воскресные и праздничные богослужения, участвуют в церковных Таинствах, стараются узнавать церковную жизнь. Захожанами же называют тех, кто заходит в храм — как правило, во внебогослужебное время — поставить свечку, помолиться, написать записку, что-то приобрести. Но на самом деле существуют различия и внутри этих групп. И можно ли, допустим, назвать прихожанином человека, который посещает службы, исповедуется и причащается, но сразу после целования креста уходит, нисколько не интересуясь жизнью храма как таковой, — это вопрос достаточно сложный.

Что такое приход? Это все-таки некое сообщество людей, которые ощущают себя частями единого целого. Нельзя относиться к Церкви только как к месту, куда мы приходим за благодатью, за помощью, за каким-то участием Божиим в нашей жизни; надо понять, что храм — это место, которое должно быть центром нашей жизни, причем жизни общей. И если мы, к примеру, посмотрим на то, как живет сегодня Русская Православная Церковь за рубежом, то увидим, что там в каждом храме существует реально действующее приходское собрание и именно община несет все заботы о приходе, которые у нас зачастую целиком и полностью ложатся на плечи священника. У нас священник, как правило, отвечает за организацию богослужения в храме, за пастырское окормление верующих, за хор, за уборщиц, за сторожей, за трапезную, за поиск денег на строительство и ремонт — за все. А в зарубежных приходах священник отвечает только за богослужение и пастырское окормление верующих, а всем остальным, мною перечисленным, занимается приходская община. Можно, конечно, говорить о том, что мы очень по-разному живем и прихожане в Соединенных Штатах Америки или в Европе имеют больше возможностей, чтобы нести эти заботы. Действительно, уровень жизни в нашей стране таков, что даже если собирается полноценная приходская община, она сама храм содержать не может. Но тем не менее очень важно, чтобы люди, молящиеся на богослужении и считающие себя прихожанами конкретного храма, понимали, что жизнь этого храма — это и их дело тоже.

Важность этого момента не только в том, что нужно священника как-то разгрузить, хотя его на самом деле необходимо хотя бы немного освободить от этого пригибающего к земле гнета хозяйственных проблем, чтобы он мог заниматься обязанностями духовного характера. Но дело и в другом: не участвуя в общих делах, человек продолжает ощущать себя внешним по отношению к Церкви. Иногда приходится слышать: «Я помогаю Церкви». Если эти слова произносит мусульманин, иудей или язычник, это можно понять. Он по отношению к Церкви внешний человек, и он ей помогает. Но если так говорит христианин — верующий, а тем более церковный человек, то очевидно, что он чего-то не понимает, потому что Церковь — это в том числе и он сам. Было бы более верно сказать: «Я стараюсь в Церкви что-то делать» — нести какое-то служение. Ощущения, что Церковь — это мы все вместе, многим очень недостает. А между тем оно формируется и как-то реализуется именно в рамках конкретного прихода.

— Но ведь приходят же, наверное, люди, предлагают какую-то помощь…

— Знаете, на самом деле очень редко бывает так, чтобы человек пришел в храм и спустя какое-то время, посмотрев на его повседневную жизнь, спросил: «А что я могу для этого храма сделать?». Я об этом говорю не только как настоятель, который нуждается в подобного рода помощи людей; дело не только в моих каких-то практических интересах, а просто в понимании. Могу сказать, что человек, который этот вопрос задает и который по силам потом что-то в Церкви начинает делать, приобретает совершенно другой, скажем так, уровень христианского самосознания. Потому что во всех нас самое страшное на сегодняшний день — это потребительское отношение: друг к другу, к Церкви, к Богу, и только лишь когда человек начинает в Церкви что-то делать, начинает отдавать, это потребительство из него постепенно выветривается.

Общее дело

— А что вообще может делать в храме не священник и не сотрудник храма?

— Когда приходит человек и предлагает помощь, естественно, я задаю в ответ вопрос: «А что Вы можете делать?». И выясняется, что один человек может жаворонки печь ко дню сорока Севастийских мучеников, другой может в субботу вечером оставаться подсвечники чистить, третий имеет возможность полы мыть, четвертый может прийти и на пару дней подменить библиотекаря, когда тому куда-то надо уехать, пятый работает где-то в торговле и в то же время хорошо знает книги, иконы и церковную утварь, так что может прийти в лавке постоять, и прочее. Но гораздо чаще я сталкиваюсь с тем, что подходит кто-то из числа наших прихожан и спрашивает что-то вроде: «Когда же вы, наконец, закончите работы в основном объеме храма? Когда же у нас там начнется богослужение?». А я, допустим, знаю, что этот человек — строитель. Не богатый, не ворочающий какими-то колоссальными объемами, но тем не менее занимающийся стройкой, отделкой. И я очень хорошо его понял бы, если бы он пришел и задал этот вопрос иначе: «А можем мы быть чем-то полезны?». Я бы ему сказал: «Да, знаете, у нас в цоколе еще не готовы трапезная и крестильня, и еще несколько небольших комнаток. Возьмите одно такое помещение, своими силами его сделайте, и Вы поможете нам чуть-чуть продвинуться вперед». Но мне, как правило, бывает неудобно человеку это сказать — может быть, я в этом и не прав. А самому человеку это в голову не приходит.

Но на самом деле в жизни прихода можно участвовать не только лишь материально или трудом собственных рук. К примеру, кто-то приходит в храм, у него нет средств, он не умеет ничего делать своими руками. Но у него, допустим, очень широкий круг знакомых, и он может взять в храме письмо с просьбой о помощи в строительстве и всех этих знакомых обойти. А другой может сесть за телефон и обзвонить фирмы, где можно найти стройматериалы. Кроме того, когда человек просто старается как можно больше о церковной жизни и о вере узнать и способен этим с кем-то в храме поделиться, это тоже очень важно. В таком случае настоятель знает, что того, кто в храм только что пришел в буквальном смысле с улицы, можно кому-то передать и этот кто-то объяснит ему, как готовиться к исповеди и к Причастию, какие книги в каком порядке читать, и просто, можно так сказать, позанимается этим человеком. Безусловно, в большей степени это долг священника, но священник может уделить этому ограниченное время. К тому же практически каждый человек, пришедший в храм, знает, как недостает порой не только общения со священником, но и общения с людьми на приходе. Помимо того, бывает, что кому-то необходима элементарная помощь. Условно говоря, вот эту бабушку надо отвести домой. Или нужно просто быть в курсе, как эта бабушка себя чувствует и не нужно ли к ней домой пригласить священника, чтобы ее причастить. И опять-таки, когда есть в храме люди, которым можно сказать: «Вот ты, пожалуйста, об этой бабушке позаботься», это не занимает много времени, но уже и дело сделано, и в то же время вот она — христианская любовь и вот она — христианская забота друг о друге. Причем в действии.

В этом плане можно привести примеры из жизни Церкви на Западной Украине. Я как-то раз был во Львовской области и наблюдал такой эпизод. Небольшой городок, туда назначают служить молодого, только-только получившего образование священника. Но у него уже семья, дети. Он приезжает, собирает прихожан и говорит им примерно следующее: «Я приехал на новое место. У меня жена, двое детей, мне нужно о них заботиться, то есть нужно где-то жить, чем-то питаться, нужна какая-то машина, чтобы на ней ездить совершать требы. Поэтому я предлагаю вам два варианта. Либо я забочусь об этом обо всем сам и вам уделяю очень мало времени, либо обо всем этом заботитесь вы, и я уделяю вам гораздо больше времени». И представьте себе, прихожане говорят: «Конечно, мы сами обо всем позаботимся».

Разумность и рациональность такого подхода совершенно очевидны. Но в современной России это не сработает. Когда у нас назначают священника на приход, особенно в сельскую местность или в небольшой город, он сам все делает и еще бегает за людьми и говорит: «Пожалуйста, приходите в храм». Опять же для сравнения: на Западной Украине в каждом храме есть человек, в обязанности которого входит ежемесячный обход села и сбор средств на церковные нужды. Это может быть новый подсвечник, или аналой, или ремонт. И люди там считают своим долгом на эту просьбу о помощи откликнуться, потому что они относятся к своему сельскому храму как к части своей жизни, даже если являются не очень церковными людьми. Я не идеализирую церковную жизнь на Украине, в ней есть масса таких негативных моментов, которых, слава Богу, нет у нас, но это не говорит о том, что не нужно обращать внимание на положительные моменты, которые там присутствуют.

— А можно ли и в нашей церковной жизни воспитать, пробудить, воссоздать настоящую, то есть крепкую, ответственную, приходскую общину?

— Я очень надеюсь, что кто-то из тех, кто будет нашу газету читать, поймет, что в нем это желание помогать храму живет и он хочет дать ему возможность реализоваться. Это и будет каким-то маленьким вкладом в пробуждение и воссоздание. Воспитать можно — заставить нельзя. И почему мне трудно об этом говорить с амвона: я не нахожу возможным кого-то к чему-то понуждать.

Где наше сокровище?

— Семь лет строится наш храм. Можно ли сказать, что приходская община сложилась? Что бы Вам хотелось исправить, за что Вы благодарны?

— Наверное, можно говорить о том, что приход сложился в том смысле, что есть люди, которые в храм ходят постоянно. Можно говорить о том, что многие люди друг друга знают и между ними какие-то отношения складываются, но о приходе как об общем деле, об общей жизни, об общем труде, к сожалению, пока что сказать невозможно. Но я, например, очень рад тому, что у нас все-таки за полтора года сложился любительский хор, который начал петь Литургии, молебны и панихиды. Я им и их руководителю и идейному вдохновителю, Виктории Усовой, за это очень благодарен, хотя это только самое начало пути, и в этом направлении еще много предстоит работать.

А из того, что меня расстраивает: безусловно, сегодня почти все люди, в храм приходящие, знают о Православии очень немного. И при этом есть возможность учиться — читать книги, ходить в воскресную школу для взрослых, но этой возможностью пользуются единицы. За воскресной Литургией стабильно бывает порядка двухсот пятидесяти человек. В воскресную школу для взрослых по субботам приходит максимум семнадцать. И говоришь об этом с людьми, пытаешься их убедить повышать свой уровень духовной образованности, но они, видимо, искренне считают, что у них нет в этом необходимости. То же самое с книгами. У нас уже около трех месяцев работает библиотека, но книг на абонементе берут пока очень мало. Кроме того, есть церковная лавка с достаточно большим выбором книг, но отношение к ним тоже достаточно прохладное. Мало, кто понимает: пока мы живем в условиях книжного изобилия, надо обязательно заботиться о формировании библиотеки домашней, никто ведь не гарантировал нам, что изобилие осхранится еще на долгие годы и десятилетия. Все уже благополучно забыли, наверное, какой редкостью были духовные книги в советский период…

— Среди верующих людей нередки жалобы на то, что на приходе того или иного храма, куда они ходят, существует некий «элитарный клуб для избранных», которые приближены каким-то образом к священнику и очень ревностно смотрят на тех, кто пытается проникнуть в их круг. Возможно, это некая болезнь роста приходской общины, но можно ли ее как-то предупредить?

— Тут дело не в приходской общине как таковой, это вопрос взаимоотношений между священником и прихожанами. Когда есть некий священник, который становится для какого-то круга своих духовных чад, не побоюсь этого слова, кумиром, к которому стараются быть как можно ближе и этой близостью дорожат, тогда действительно возникает круг приближенных и круг тех, кто пытается приблизиться. Но это возможно, только если пастырь сам так или иначе культивирует такое отношение к себе. В приходе может быть какое-то количество людей, не очень верно настроенных, но если священник их настроя не поддерживает, если он это отношение к себе разрушает, то ничего подобного не сложится. А если говорить конкретно о нашей жизни, у нас тоже есть своеобразный элитарный клуб, только совершенно другой. Это элитарный клуб людей, которые уходят из дома в храм в 7 часов утра и приходят домой в 12 часов ночи, валясь с ног от усталости и не зная, на каком свете они находятся. Это элитарный клуб, участники которого крутятся как белка в колесе и не знают ни покоя, ни роздыху, и, честно говоря, я бы с удовольствием включил в него как можно больше людей — тогда в таком экстремальном труде необходимость попросту отпало. Но желающих в этот клуб вступить немного.

— Когда человек делает что-то в храме, он выполняет то, что заповедовал нам Господь в Евангелии, сказав: собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 20—21). Потому что храм — не только образ Царствия Небесного, это его начало здесь, на земле. И поэтому когда человек находит время и силы делать что-то в храме, ничего не ожидая за это, он в прямом смысле этого слова трудится для Царствия Небесного. Поэтому и чувства, рождающиеся в этом труде, имеют неземную природу.

В нашей христианской жизни присутствует такая интересная вещь. Мы знаем: все, что мы имеем, — это дар Божий. Но когда человек прикладывает от себя какие-то усилия, он себе этот дар может усвоить. То есть этот дар становится по отношению к человеку не чем-то внешним, а чем-то ему уже принадлежащим. К примеру, мы получаем дар благодати в церковном Таинстве. Но если наша жизнь противоположна евангельским заповедям, то этот дар остается внешним по отношению к нам, мы его не усваиваем. И мы не только утрачиваем этот дар, но он нас даже опаляет, обжигает, причиняет, как нам кажется, боль. Хотя на самом деле ее причиняют нам наши же действия. Если же наша жизнь согласна с тем, что нами получено, то этот дар возрастает, точнее, раскрывается в нас и приносит плод. То же самое можно сказать и о храме. Храм — дом Божий, и каждый храм — это, безусловно, огромный дар всем нам. Когда человек просто ходит в храм и говорит при этом: «Это наш храм», возникает вопрос: а что значит «наш»? А вот когда человек что-то в этот храм вложил, начиная с каких-нибудь кирпичиков, которые он приобрел или положил своими руками, вот тогда он может говорить: «Наш храм». Тогда это действительно так. Действительно тогда храм его сердцем и принят, и усвоен.

Газета «Петропавловский листок» № 1

Подготовили Ольга Протасова

Елена Сапаева