Конденсаторная система зажигания автомобиля

Электронная система зажигания со статическим распределением энергии. Теория

Прежде чем начать хочу выразить огромную благодарность другу Диме за его помощь во всём!

Это ГАЗ 31105 «Волга». Большая машина, достаточно комфортабельная, правда не очень экономичная :-). Однако, мой экземпляр оснащен не новым инжекторным двигателем, а устаревшим карбюраторным ЗМЗ 402, который, правда, неприхотлив к качеству бензина и имеет хорошую ремонтопригодность. Ну и цена такой машины значительно ниже. При постепенном «тюнинге» авто, дошло дело и до системы зажигания.

В оригинале 402-ой мотор оснащен бесконтактной системой зажигания с индукционным датчиком. Немного расскажу о существующих системах зажигания бензиновых двигателей. Может кому-то будет интересно.

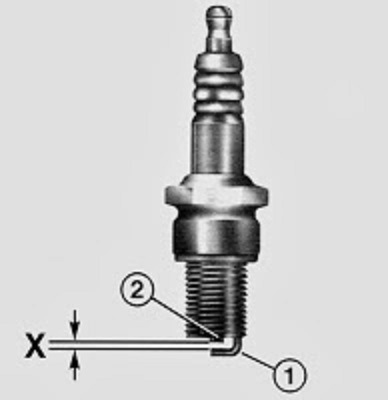

Во всех системах зажигания основным элементом, вызывающим зажигания горючей смеси в цилиндре двигателя является свеча зажигания.

Фактически, она представляет собой разрядник, состоящий из бокового электрода 1, соединенного с корпусом двигателя и центрального электрода, который выведен на «колпачок» свечи. Электроды разделены керамическим изолятором, который является корпусом свечи. При подаче на электроды высокого напряжения, происходит пробой искрового промежутка Х — «искра», которая вызывает зажигания горючей смеси. Напряжение, нужное для пробоя зависит от величины зазора Х и других факторов. В современных системах зажигания она достигает 20 000 — 35 000 вольт, что обеспечивает надежное возникновения искры при любых условиях.

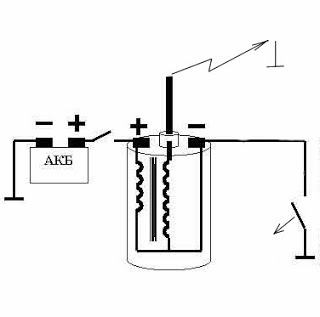

Вторым важным элементом является источник импульсов высокого напряжения. Во всех системах используется высоковольтный трансформатор, более известный как «катушка зажигания».

Как и любой трансформатор он содержит первичную (низковольтную) обмотку с малым количеством витков и вторичную (высоковольтную) с большим числом витков.

Для того, чтобы на вторичной обмотке образовался высоковольтный импульс, на первичную следует подать импульс тока от источника питания (аккумулятора или генератора).

По принципу формирования этого импульса различают два основных вида систем зажигания — конденсаторные и с индуктивным накоплением энергии.

Конденсаторные системы (CDI — capacitor discharge ignition) содержат конденсатор, который заряжается от бортовой сети (в основном через повышающий преобразователь) и в нужный момент зажигания переключается на первичную обмотку катушки зажигания, разряжаясь на нее. В автомобилях конденсаторные системы не пользуются большой популярностью, однако они широко используются на мототранспорте. Катушка для таких систем обычно отличается меньшими размерами и весом, основным недостатком является малая длина высоковольтного импульса.

Системы с индуктивным накоплением энергии используют явление самоиндукции. То есть, если попытаться резко разомкнуть цепь, в котором ток течет через индуктивность, на выводах катушки индуктивности формируется импульс напряжения, многократно превышает начальное напряжение питания. В таком случае, в качестве индуктивности используется первичная обмотка катушки зажигания:

А вот сам процесс «прерывания» может происходить двумя способами. Первый, который использовался во всех старых автомобилях, это контактный. Практически повторяет изображенную на рисунке схему. Контакты «прерывателя» входят в состав датчика-распределителя зажигания, который также называют «трамблером»

Параллельно контактам в таких системах включают конденсатор, который при правильном подборе емкости предотвращает обгорания контактов и продлевает высоковольтный импульс. Такая система проста, однако надежность ее невысока из-за наличия механических контактов, которые могут обгорать, загрязняться, изгибаться и тем самым влиять на работу системы. Ведь важна не только величина тока через катушку, а и момент срабатывания контактов относительно угла поворота коленчатого вала двигателя (угол опережения зажигания). Кроме того, в данной системе нельзя получить большую мощность импульса, так как при увеличении тока в цепи катушки контакты будут активно выгорать в момент размыкания.

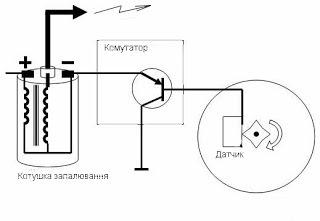

Новые двигатели оснащают, как правило, бесконтактными электронными системами зажигания, где датчиком момента зажигания является любой бесконтактный датчик (чаще всего это магнитный датчик Холла, однако встречаются и другие типы датчиков), а непосредственная коммутация катушки осуществляется транзистором, который входит в состав специального устройства, называемого коммутатором.

Здесь энергия искры фактически ограничивается только возможностями катушки и параметрами транзистора. Можно различить два типа коммутаторов для таких систем.

В старых коммутаторах единственной их функцией было управление выходным транзистором по сигналу с датчика. Сила тока через катушку ограничивается сопротивлением первичной обмотки и не является высокой. Энергия искры в таких системах ненамного выше контактных систем. Кроме того, на высоких оборотах энергия искры уменьшается, так как за период между разрядами высокоомная катушка не успевает накопить максимальную энергию. Именно такой коммутатор установлен в моём авто.

Современные коммутаторы управляются от датчиков Холла или от сигналов с электронного блока управления двигателем и могут работать на низкоомную первичную обмотку катушки зажигания. Ограничение тока выполнено схемой коммутатора, специализированная микросхема анализирует частоту входных импульсов от датчика и включает «заряд» катушки в момент, который обеспечит максимально допустимый ток через катушку как раз к моменту следующего «размыкания». Такая система позволяет получить стабильную мощность искры на разных оборотах двигателя. Максимальный ток в первичной цепи катушки зажигания может достигать 7-10 ампер, что позволяет получить мощную искру в увеличенном искровом зазоре свечи зажигания. Такие системы называют еще системами с высокой энергией искры.

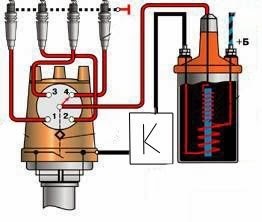

Однако, кроме получения искры в системах зажигания автомобильных двигателей существует еще одна проблема. Она связана с тем, что двигатель обычно имеет несколько цилиндров, зажигания в которых происходит поочередно. Итак, высоковольтные импульсы от катушки зажигания необходимо распределять между свечами, направляя их то на одну, то на другую. До недавнего времени, большинство автомобилей оснащались механическим распределителем, часто совмещенным с датчиком момента зажигания.

Как видим, распределитель представляет собой обычный механический переключатель, состоящий из нескольких (по числу цилиндров двигателя) контактов, расположенных по кругу, и одного подвижного контакта — «бегунка», который вращается и замыкается поочередно с одним из неподвижных. Этот узел не добавляет надежности даже самой эффективной электронной системе с коммутатором. Контакты распределителя загрязняются, обгорают, особо частым дефектом является выход из строя бегунка. На нем обычно расположен резистор для подавления радиопомех от системы зажигания (искрение на контактах распределителя генерирует широкий спектр радиопомех), и именно этот резистор часто перегревается и сгорает. Как ни странно, такой распределитель встречается и в автомобилях с инжекторными двигателям, где все управление зажиганием выполняет электронный блок управления двигателем, а не датчик момента зажигания.

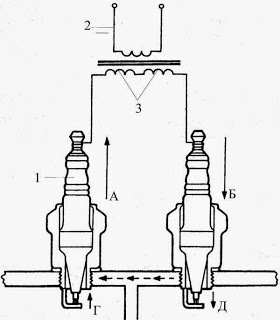

В новейших авто с инжекторными двигателями начали применять другую систему, которую называют системой зажигания со статическим распределением энергии. Принцип ее действия заключается в использовании нескольких катушек зажигания и коммутаторов. Есть два вида такой системы — с двухвыводными катушками зажигания (каждая катушка работает на 2 свечи зажигания) и с отдельными катушками на каждую свечу.

Первая система работает благодаря особенностям работы двигателя внутреннего сгорания — искра одновременно возникает в двух свечах, однако вторая расположена в цилиндре, где в данный момент происходит такт выпуска отработанных газов и соответственно не влияет на работу этого цилиндра. через оборот коленчатого вала цилиндры по циклу «меняются местами». Такая система проста, для четырехцилиндрового двигателя содержит две катушки и два коммутатора (иногда объединенных в единый модуль зажигания). Единственный ее недостаток — разная полярность высоковольтных импульсов на свечах, что приводит к разному износу электродов свечей в паре.

Система с отдельными катушками на каждый цилиндр (обычно катушка здесь выполнена в виде модуля, надевается на колпачок свечи), дороже в реализации, поэтому используется на авто дорогого сегмента (например, AUDI A6).

Однако здесь можно достичь практически идеальных характеристик системы, все свечи работают абсолютно в одинаковых условиях, отсутствуют потери в высоковольтных проводах (если катушка надета направления на колпачок свечи).

Идея переделки системы зажигания возникла, когда после замены старого коммутатора, вышедшего из строя, начались «глюки» с новым. Основной дефект — при нагревании от длительной работы коммутатор начинал давать сбои, пропуская импульсы от датчика. Замена коммутатора на другой устранила проблему, но через некоторое время это явление начало появляться снова. Скорее всего, коммутаторы этого старого типа сейчас делают какие-то «кустари» и качество их явно не отвечает нормативам. Кроме того, бегунок распределителя часто выходил из строя.

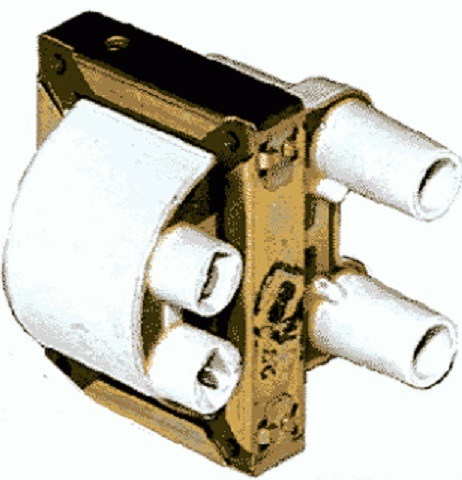

Таким образом было принято решение заменить штатную систему зажигания ЗМЗ 402 на «двух катушечную» со статическим распределением искры. Катушки зажигания решили использовать от инжекторной «Волги» как наиболее доступные (бывают российского производства и фирмы Bosch).

Были выбраны российские катушки типа 406.3705-10 так как бошевские вдвое дороже и не так распространены в магазинах.

В оригинале катушки управляются от блока управления двигателем, но у нас старый карбюраторный двигатель и все управление зажиганием осуществляется от датчика-распределителя. Как быть?

Так как мой умный друг ДИМОН реализовывал ранее подобную систему на своем прежнем «Москвиче 2140», и система уже несколько лет работает у следующего владельца (который является его знакомым) то решение не заняло много времени. Итак:

1. Непосредственное управление катушками поручаем паре коммутаторов типа 3620.3734 или 0529.3734 компании VTNAUTO (Украина) ( www.vtnauto.com/ru/about.html ).

2. датчик-распределитель переделываем на использование датчиков Холла, причем датчики должны генерировать два сигнала поочередно для управления двумя коммутаторами.

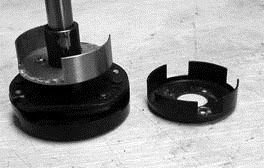

В интернете встречается использование двух датчиков Холла от системы зажигания ВАЗ2108, установленных в точках, соответствующих 90 градусам поворота вала датчика-распределителя и специальной магнитной шторки-экрана:

Такая система требует точного изготовления «шторки» и посадочных мест под датчики, иначе угол опережения зажигания будет разный для первой и второй катушки.

Вторым вариантом является система с одним датчиком Холла и специальной шторкой, имеющей два вырезанные сектора под 90 градусов. Здесь важна только точность изготовления шторки, но сигнал от датчика должен проходить через специальный блок согласования, который вырабатывает управляющие импульсы на коммутаторы — на один, когда датчик изменяет состояние из 0 в 1 и во второй — когда с 1 в 0. Такие системы есть в продаже, но ориентированы на доработку распределителей ВАЗ

Изготовить ее самому под конструктив «волговского» распределителя мешала необходимость соблюдения точности шторки.

Поэтому, мой умный друг ДИМОН решил пойти третьим путем. Способ не его, он был найден еще давно на форумах.

Существует уже готовая система, где есть и датчик, и магнит, разделенный ровно на 4 части, притом датчик там двухполюсного и сразу выдает сигналы для управления через 90 градусов! Причем она общедоступна и очень недорогая. Это — компьютерный вентилятор для корпусов / блоков питания.

Дело в том, что он содержит бесколлекторный двигатель, который управляется с помощью такого датчика Холла, а магнитом является сам магнитный ротор (4 полюсный). Эксперименты показали, что точность размещения полюсов магнитного ротора достаточно высока (думаю это обусловлено самой физикой магнита, при одинаковом по кругу сечении магнита он просто не может намагнититься неравномерно, чтобы полюса сместились.) Правда, следует осторожно обращаться с магнитом при его демонтаже чтобы не допустить механических повреждений.

Следовательно, в таком случае, сама система зажигания получается простой и не требует никаких критических элементов, которые нужно производить самому (как точная шторка или блок согласования распределяющий сигналы с датчика). Для доработки распределителя необходимо будет изготовить плату с датчиком и втулку, в которую вставляется магнит от вентилятора.

Единственное, что при такой системе не будет корректно работать тахометр и, возможно, блок экономайзера холостого хода (электронный блок выключает подачу топлива при торможении двигателем). Дело в том, что эти системы получают импульсы с выхода штатного коммутатора (по выводу К катушки зажигания), а значит их частота составляет 2 импульса на оборот коленчатого вала. В нашей системе, каждая катушка срабатывает 1 раз на оборот, то есть нужно как бы суммировать импульсы с двух катушек. Эту проблему попробуем решить блоком согласования на основе микроконтроллера. Так как непосредственно на работу двигателя он не влияет, то считаем, что надежности самодельного блока хватит :-).

В следующих статьях я с мои умным другом Димой будем поэтапно отображать ход развития 🙂 проекта. До встречи!

Высоковольтная конденсаторная система зажигания

Двигатель не удается запустить

Недостатки классической контактной системы зажигания

Среди недостатков классических систем зажигания можно выделить то, что через контактную группу прерывателя проходит большой по величине ток. Следовательно, происходит очень быстрый износ этого элемента. Также происходит искрение высоковольтных контактов непосредственного корпуса распределителя зажигания. На других системах такое не наблюдается.

Все это в сумме значительно снижает ресурс, а самое главное – надежность всей конструкции. Что касается надежности, то она зависит от многих составляющих. В частности, на нее влияет энергия искры, вторичное напряжение, форма и длина ее. А так же время, в течение которого происходит горение искры. Энергию можно вычислить, если знать три параметра:

Но надежность можно определить по напряжению. В том случае, если в цилиндрах двигателя нормальные условия для горения, топливовоздушная смесь воспламеняется от искры, которая имеет энергию всего 10 мДж.

Двигатель работает с перебоями на всех оборотах

Читать далее — Основные неисправности электронной бесконтактной системы зажигания — часть 1.

Другие статьи по теме:

Усиление искры

Чтоб усилить искру на свечах нужно:

В большинстве современных свечей используются специальные резисторы, которые должны снижать помехи электромагнитного поля. Если установить свечи без резисторов, то количество высвободившейся энергии увеличится на 50%. Поменяйте все высоковольтные провода на медные. За счет уменьшения сопротивления системы энергия на свечах зажигания увеличится. Увеличьте межэлектродное расстояние и испытайте свечу в специальной барокамере под давлением. Выберите наибольший промежуток, при котором наблюдается стабильная искра при давлении 10 кг/см². В этом случае продолжительность искры остается такой же, как и была, а ее энергия, а значит и мощность увеличивается. Но при этом повышается нагрузка на высоковольтные провода, поэтому их качество должно быть высоким. Это позволит увеличить энергию искры приблизительно в полтора-два раза.

Для увеличения энергии применяется специальный усилитель искры, который монтируется непосредственно на свечу. Этот прибор состоит из конденсатора и двух соединений, одно из которых крепится на свечу, другое на высоковольтный провод. При работе устройства наблюдается некоторое запаздывание при разряде свечи, за счет зарядки конденсатора. При этом амплитуда тока значительно возрастает, а вместе с ней и температура искры при разряде.

Если на автомобиле установлена контактная (на данный момент устаревшая) система зажигания, замените ее бесконтактной. Приобретите стандартный комплект, состоящий из катушки высокого напряжения, датчика Холла, коммутатора и набора проводов. Установите под капотом высоковольтную катушку, замените «бегунок» датчиком Холла, и установите высоковольтные провода. Учитывайте метки моментов зажигания на коленвале. Поменяйте свечи зажигания на новые и соедините все элементы проводами по схеме. Выставьте угол опережения зажигания.

Лучший спортивный автомобиль 2011 года Феррари Италия 458

Устройство для увеличения плазменного объема искры в свече зажигания относится к области двигателестроения, в частности к искровым способам воспламенения топливной смеси. Устройство содержит последовательный LC-контур, образованный конденсатором и индуктивностью и подключенный непосредственно параллельно искровому промежутку свечи зажигания. Собственная частота LC-контура лежит в диапазоне от 1 до 5 МГц и параметры контура выбираются такими, что при его замыкании через пробитый искровой промежуток затухающие колебания в нем поддерживают горение искры в течение времени порядка 2-3 с. Высоковольтный провод от системы зажигания подключается к точке соединения свечи с LC-контуром через демпфирующий дроссель. Устройство служит для увеличения плазменной оболочки вокруг стриммера искры, не увеличивая существенно энергию разряда. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Конденсаторная система зажигания автомобиля

Предлагаемой контактной конденсаторной системе зажигания присущи следующие положительные свойства:

1. Стабильность вторичного напряжения по двум уровням в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и в соответствии с пробивным напряжением свечей. Напряжение на первичной обмотке стандартной катушки зажигания (типа Б115) первого уровня (около 430 В) сохраняется при пуске, низкой и средней частоте вращения четырехтактного четырехцилиндрового двигателя до 3900—4000 об/мин и уменьшается в 2 раза до второго уровня (310 В) при максимальной частоте вращения, когда пробивное напряжение свечей снижается более чем в два раза.

2. Полное сохранение параметров искрообразования при изменении питающего напряжения бортовой сети автомобиля от +5 до + 18 В.

3. Повышение длительности индуктивной фазы искры до 1200 мкс при пуске, низкой и средней частотах вращения коленчатого вала двигателя и до 1000 мкс при максимальной частоте вращения и энергии в искре соответственно 0,14 и 0,08 Дж.

4. Зависимость энергии искрообразования или величины вторичного напряжения от температуры окружающей среды (температурный коэффициент вторичного напряжения отрицателен и составляет примерно 0,6 В/град С).

5. Повышение надежности работы системы из-за уменьшения, в 2 раза тока разрыва коммутирующего транзисторного ключа при двукратной зарядке накопительного конденсатора, т. е. зарядки конденсатора сразу после размыкания контактов прерывателя и вновь после замыкания контактов (надежность искрообразования заметно возрастает по сравнению с известными одноимпульсными системами, когда частота прерывания составляет 0,2—0,4 Гц, например при ручном пуске двигателя, при этом накопительный конденсатор будет получать дополнительный заряд в момент замыкания контактов, т. е. в паузах между искрами).

6. Высокая помехоустойчивость системы и некритичность к пульсациям питающего напряжения.

7. Сведение к минимуму трудоемкой обмоточной работы, так как в импульсном трансформаторе имеются всего лишь две обмотки.

8. Простота настройки и подключения системы к электрооборудованию автомобиля.

9. Незначительная сила потребляемого от аккумулятора тока, которая при пуске и на холостых оборотах двигателя составляет 0,35 А (при увеличении силы тока от 0,35 до 2,2 А при максимальной частоте вращения питание системы, как известно, происходит от генератора автомобиля).

При изготовлении электронных систем у автолюбителей возникают определенные трудности с приобретением радиодеталей. Поэтому были разработаны шесть вариантов построения схемы, приведенные на рис. 1—6, с представлением печатного монтажа по каждому из них.

Все модели различаются между собой способом управления транзисторным ключом и связями с цепью прерывателя.

Неизменяемая часть схемы, представленной на рис. 1,

Рис. 1. Принципиальная схема устройства

выполнена с таким расчетом, чтобы каждая изменяемая часть (рис. 2—6), обведенная пунктирной линией, могла легко с ней стыковаться простым наложением чертежей.

Рис. 2. Принципиальная схема модели M1

Рис. 3. Принципиальная схема модели М2

Рис. 4. Принципиальная схема модели М3

Рис. 5. Принципиальная схема модели М5

Рис. 6. Принципиальная схема модели М6

Основная схема содержит стандартную катушку зажигания ВК, прерыватель S1, относящиеся к электрооборудованию автомобиля, транзисторный ключ V6, V7, накопительный конденсатор С5, выпрямитель V8, V9, импульсный трансформатор Т1, разрядный тринистор V12 и цепи его управления С2, V3, R4, R13, измерительные резисторы R11, R12, нагрузочный резистор прерывателя R1 и, наконец, элементы С6, R14, R15, V11 для создания длительного колебательного процесса в первичной обмотке катушки зажигания.

Изменяемые части схемы собраны на одной микросхеме серии К155 и одном транзисторе для предварительного усиления составного транзисторного ключа. Работоспособность двигателя и параметры искрообразования при использовании любой из приведенных моделей равноценны.

Рассмотрим порядок работы системы зажигания, например для модели 4.

В исходном состоянии в момент подачи напряжения питания и замкнутом положении контактов прерывателя S1 на выходе 6 микросхемы D1, выполняющей функцию 2-2И-2ИЛИ-НЕ и соединенной по схеме RS-триггера, появляется логическая 1, так как на входе 5, подключенном к дифференцирующей цепочке R2C1 V1 возникает кратковременно логический 0. Срабатывает триггер D1, который удерживается в этом состоянии до тех пор, пока напряжение на измерительном резисторе R11 не достигнет уровня логической 1 вследствие открывания транзисторного ключа и экспоненциального возрастания тока в первичной обмотке импульсного трансформатора. При достижении этого уровня триггер мгновенно изменяет свое состояние на противоположное. В результате ток через транзисторный ключ V5—V7 резко прерывается, и в обмотках импульсного трансформатора возникает ЭДС самоиндукции, приложенная через диоды V8, V9 к накопительному конденсатору С5. Конденсатор получает первую порцию энергии и заряжается до напряжения U1.

После размыкания контактов прерывателя на входе 9, 10 микросхемы возникает положительный импульс, обусловленный разрядным током через открывшийся тринистор V12 и измерительный резистор R12. Этот импульс вызывает изменение состояния триггера и логических уровней на выходах микросхемы. Одновременно с появлением искры вновь открывается транзисторный ключ, и после окончания колебаний в катушке зажигания и полной разрядки С5 происходит опять зарядка накопительного конденсатора до напряжения U1. При последующем замыкании контактов триггер изменяет свое состояние уже по входу 5, связанному с коммутирующим конденсатором С1, и накопительный конденсатор получает дополнительную порцию энергии. Теперь, к моменту очередного размыкания контактов, конденсатор С5 окажется заряженным до напряжения U2 равного корень квадратный из 2хU1, и энергия искры будет больше первоначальной. В дальнейшем процесс работы системы повторяется.

Работа остальных схем принципиально мало отличается от рассмотренной. В моделях M1, М5 и М6 RS-триггер собран на элементах И-НЕ. В первой модели связь с транзисторным ключом осуществляется так же, как и в М4,— через разделительный диод V4. Такая связь обеспечивает хорошую развязку ключа с триггером и позволяет увеличить ток базы транзистора V5. В модели М3 предварительный транзистор V5 используется в режиме фазоинвертора, и для получения необходимой обратной связи его база соединена с противоположным плечом триггера. В этой модели транзистор V5 можно выбрать с меньшим допустимым напряжением коллектор — база, но в то же время он должен обладать малым напряжением насыщения и должен коммутировать ток около 50—60 мА. В моделях M1, М4, М5 и М6 коллектор транзистора V5 можно подключать либо к базе выходного транзистора V7 (как показано пунктиром), либо через ограничительный резистор R7 к источнику питания + 12 В. В последнем случае требования к максимально допустимому напряжению Uкэ и к напряжению насыщения Uкэ нac транзистора V5 уменьшаются. На печатных платах (рис. 7—12) соответствующих моделей предусмотрена перемычка, которая устанавливается только при отсутствии резистора R7. В модели 5 для переключения триггера используется разделительный диод V4, а в М6 — транзистор V4 заменяет недостающую часть инвертора, так как микросхема КМ155ЛА4 состоит только из трех элементов 3И-НЕ.

Рис. 7,а. Печатная плата модели М1

Рис. 7,б. Расположение элементов на плате M1

Рис. 8,а. Печатная плата модели М2

Рис. 8,6. Расположение элементов на плате М2

Рис. 9,а. Печатная плата модели М3

Рис. 9,б. Расположение элементов на плате М3

Рис. 10,а. Печатная плата модели М4

Рис. 10,б. Расположение элементов на плате М4

Рис. 11, а. Печатная плата модели М5

Рис. 11, б. Расположение элементов на плате М5

Рис. 12, а. Печатная плата модели М6

Рис. 12, б. Расположение элементов на плате М6

С увеличением частоты вращения сокращается время на двукратную зарядку, и на частоте прерывания 120— 140 Гц (напряжение питания 13,2 В) напряжение на конденсаторе С5 понизится и приблизится к уровню U1, который будет стабильно поддерживаться до максимальной частоты вращения (220—240 Гц) прерывателя.

Следует учесть, что при этом снизится также и пробивное напряжение свечей. Таким образом, коэффициент запаса по вторичному напряжению, равный отношению амплитуды вторичного напряжения к пробивному напряжению свечи, будет почти постоянным. Более того, снижение вторичного напряжения и энергии искры облегчает режим работы свечей на больших оборотах двигателя и увеличивает их срок службы. Максимальная частота, при которой еще возможно искрообразование, 400 Гц. С уменьшением частоты вращения ниже граничной напряжение на конденсаторе С5 вновь становится равным U2.

Элементы R3 и V2 предназначены для стабилизации напряжения питания микросхемы. Стабилитрон V1 защищает вход микросхемы от перенапряжения. Благодаря элементам С6, R14, R15, V11, как уже было сказано выше, удлиняется затухающий колебательный процесс в катушке зажигания, при этом длительность индуктивной фазы искры в зазоре свечи увеличивается до 900— 1200 мкс (вместо 300—400 мкс при одном колебательном процессе). После окончания первого периода колебаний диод V10 запирается, и положительный выброс напряжения с обмотки катушки зажигания поступает через конденсатор С6, резистивный делитель R14R15 и диод V11 на управляющий электрод разрядного тринистора V12. Последний вновь открывается, и оставшийся после первого периода колебаний заряд на конденсаторе С5 создает в контуре еще одно колебание напряжения в течение второго периода, но уже с меньшей амплитудой, затем следует еще одно колебание и так до тех пор, пока не израсходуется весь заряд накопительного конденсатора.

Число колебаний можно регулировать резистором R15. Практически в описываемой системе используется максимально возможное число колебаний (3—4) и резистор R15 выбран так, чтобы конденсатор С5 полностью разряжался. Этим исключается дополнительная регулировка системы.

Напряжение на конденсаторе С5 устанавливается резисторами R11 и R6 соответственно грубо и плавно. Измерительные резисторы R11 и R12 намотаны на резисторах ВС-0,25 манганиновой проволокой диаметром 0,4—0,5 мм. Конденсаторы С3 и С4 предотвращают переключение триггера от воздействия помехи. Конденсатор С5 —МБГЧ или МБГО, С6 — КБГИ, С2 —- МБМ, C1, С3 и С4 — КМ1.

Импульсный трансформатор Т1 выполнен на сердечнике Ш16X32 из трансформаторной стали. Его первичная обмотка содержит 63 витка провода диаметром 1 мм марки ПЭВ-2 и намотана поверх вторичной, содержащей 750 витков провода марки ПЭТВ диаметром 0,19 мм. Изоляция между обмотками должна выдерживать напряжение 600 В. Сборка трансформатора производится встык с зазором 0,15 мм. После сборки его необходимо пропитать изоляционным лаком, в противном случае может проникнуть влага. Назначение остальных элементов пояснения не требует.

Эпюры напряжений конденсаторной системы зажигания, измеренные на модели М4, приведены на рис. 13.

Рис. 13. Эпюры напряжений, измеренные для модели М4

Все напряжения измерены относительно минусовой общей шины питания.

Наладка системы зажигания производится в следующем порядке:

1. Тщательно проверяется качество деталей и монтажа.

2. Устанавливается требуемое напряжение на накопительном конденсаторе С5.

3. Проверяется частотная характеристика (определяется граничная частота двукратного заряда).

4. Проверяется сила максимально потребляемого тока и минимально допустимое напряжение питания.

После выполнения условий по п. 1 необходимо подключить на выход автомобильную катушку зажигания любого типа, например Б115, и установить зазор 5— 7 мм между высоковольтным выводом и корпусом. Подать напряжение +12 В от источника постоянного тока, имеющего предел плавного регулирования напряжения + (4—20) В и защиту по перегрузке до 6—7 А. Налаживать систему можно непосредственно от аккумулятора, но при этом следует подавать питание через плавкий предохранитель.

При замыкании на корпус вывода контакта S1 и последующем размыкании его в зазоре высоковольтного вывода должна проскакивать искра. Для выполнения п. 2 в качестве прерывателя желательно использовать геркон или реле, обмотки которых можно подключить к генератору прямоугольных импульсов, а для п. 3 — собрать бесконтактный ключ. Напряжение на конденсаторе С5 измеряется осциллографом относительно корпуса и при напряжении питания +13 В и скважности импульсов прерывателя

Q= Tпр/tр =2,2

(где Тпр — период, tp — время разомкнутого состояния) должно составлять 430 В на частоте 10—100 Гц. Менее точно можно измерить напряжение на С5 стрелочным прибором с входным сопротивлением 20 кОм/В. Показания прибора на частоте 10 Гц должны быть 330 В.

Для увеличения напряжения на конденсаторе С5 следует либо уменьшить сопротивление резистора R6, либо R11. Значительное уменьшение сопротивления резистора R11 говорит о низком качестве изготовленного трансформатора.

Перед выполнением пп. 3 и 4 рекомендуется проверить соответствие формы напряжений в контрольных точках схемы и эпюр напряжений на рис. 13. В правильно работающем блоке граничная частота двукратного заряда равна 120—140 Гц. На этих же частотах сила максимально потребляемого тока не должна превышать 2,2 А. Для проверки минимально допустимого уровня напряжения питания системы необходимо установить частоту прерывания около 10 Гц, затем плавно снижать напряжение до +5 В и одновременно контролировать наличие искры. Уменьшать напряжение ниже указанного уровня не рекомендуется, так как может сгореть плавкий предохранитель. Вторичное напряжение при этом должно уменьшиться на 8—10 процентов.

Работу системы зажигания следует проверять на частоте прерывания 0,2—0,5 Гц для случая, когда требуется ручной пуск двигателя. Энергия искрообразования должна быть такой же; если она будет значительно меньше, то необходимо заменить тринистор V12, так как ток утечки у него слишком велик.

На этом наладку системы можно считать законченной.

Конструкция блока зажигания и размещение деталей выполнены с учетом влияния теплового режима элементов. Несущим основанием является дюралюминиевая плата размером 145X101X3,5 мм, на которой установлены транзистор V7 (через слюдяную прокладку с наружной стороны), импульсный трансформатор Т1, накопительный конденсатор С5, нагрузочный резистор R1, печатная плата и два измерительных резистора R11 и R12, причем последние располагаются на краю платы с таким расчетом, чтобы надеваемый кожух не закрывал их и они находились в условиях естественного охлаждения.

Блок зажигания закрепляется под капотом двигателя возле катушки зажигания (с любой стороны и в любом положении). После подключения рекомендуется установить рабочий зазор свечей равным 0,9—1 мм, так как при его значительном увеличении, например до 1,5 мм, становится недостаточной электрическая прочность изоляции высоковольтных проводов и распределителя. Угол опережения зажигания при применении данной системы увеличивается не более чем на 0,5 градуса, поэтому регулировать его практически ненужно.

Длительная эксплуатация описываемой системы на легковых автомобилях показала высокую надежность ее работы, бесперебойность искрообразования при колебаниях температуры окружающей среды от —45 до +65° С, при этом значительно улучшились пусковые характеристики двигателя, увеличилась мощность в среднем на 10 процентов.