узурпация кортикального слоя что такое

Узурпация кортикального слоя что такое

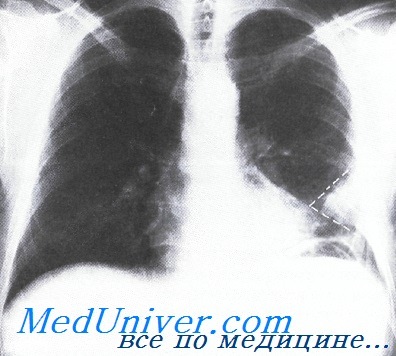

Признак Вестермарка выявляется у пациентов с ТЭЛА и заключается в появлении зоны пониженного кровенаполнения участка легкого по ходу окклюзированного сосуда. Если при этом развивается инфаркт легкого, то на рентгенограмме легких можно увидеть треугольный инфильтрат, обращенный основанием к плевре.

Что такое узурация ребер?

Этим термином обозначают эрозирование (неровный контур на рентгенограмме) нижнего края ребер. Узурация ребер может наблюдаться у некоторых пациентов с коарктацией аорты и развивается вследствие хронического компенсаторного расширения межреберных артерий, коллатеральный кровоток по которым при этом заболевании может резко увеличиться. Чаще всего узурация выявляется в IV-VIII ребрах. Очень важно вовремя распознать этот рентгенологический феномен, поскольку коарктация аорты является курабельным состоянием и лечится путем чрескожной процедуры или с помощью открытого хирургического вмешательства.

Каковы основные показания для амбулаторного мониторирования ЭКГ?

Амбулаторное мониторирование ЭКГ (АМ-ЭКГ) является неинвазивным методом диагностики аритмий сердца в условиях повседневной активности человека. Это не только дает возможность поставить правильный диагноз, но и позволяет оценить частоту и тяжесть аритмии, а также выяснить ее взаимосвязь с такими клиническими симптомами, как сердцебиение, головокружение и явные синкопальные состояния. АМ-ЭКГ может быть чрезвычайно полезным для исключения аритмии как причины имеющихся у пациента симптомов, если в ходе исследования аритмических событий не обнаруживается. Кроме того, у пациентов с уже известной аритмией сердца метод может использоваться для оценки результатов проводимой антиаритмической терапии. Иногда АМ-ЭКГ используется и в других клинических ситуациях.

Какие типы амбулаторного мониторирования ЭКГ известны сегодня?

1. Класс I (метод рекомендуется):

— Необъяснимые синкопальные или пресинкопальные состояния, приступы головокружения, причина которых не является очевидной

— Необъяснимые эпизоды сердцебиения

— Оценка эффективности проводимой антиаритмической терапии у пациентов с уже диагностированной аритмией

— Оценка работы ИВР или ИКД и подбор антиаритмической терапии у пациентов при частом срабатывании ИКД

2. Класс IIа (совокупность доказательств и мнений экспертов говорят в пользу ценности и эффективности метода):

Оценка проаритмогенного действия антиаритмических средств

— Подозрение на наличие вариантной стенокардии

3. Класс IIb (польза и эффективность метода не столь явно подкрепляется объективными доказательствами и мнением экспертов):

— Эпизоды одышки, болей в грудной клетке или слабости, которые нельзя объяснить какой-либо очевидной причиной

— При наличии у пациента таких симптомов, как синкопальные или пресинкопальные состояния, эпизодические головокружения или сердцебиения, когда их возможная причина (иная, чем аритмия сердца) уже установлена, но симптомы сохраняются, несмотря на лечение

— Для оценки эффективности контроля ЧСС у пациентов с мерцанием предсердий

— Эпизоды болей в грудной клетке у пациентов, которые неспособны выполнять физическую нагрузку

— Обследование перед сосудистым хирургическим вмешательством у пациентов, которые неспособны выполнять физическую нагрузку

— Атипичная боль в грудной клетке у пациента с ранее верифицированной ИБС

— Стратификация риска у пациентов, страдающих СН, ГКМП или перенесших ИМ и имеющих ФВ ЛЖ менее 40%, не обнаруживающих симптомов

— Подозрение на пароксизмы мерцания/трепетания предсердий у пациентов с неврологической патологией

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Публикации в СМИ

Опухоли костей доброкачественные

Хондрома — опухоль детского и юношеского возраста. Вовлекаются чаще короткие трубчатые кости кисти и стопы. К хондромам следует относиться как к потенциально злокачественным опухолям. Хондромы разделяют на энхондромы и экхондромы • Энхондрома — опухоль, располагающаяся внутри кости. В центре вздутого одиночного очага — гомогенное просветление неправильной округлой или овальной формы с чёткими контурами. На его однородном фоне обнаруживают единичные тени очагов обызвествления хряща •

Экхондрома — опухоль, исходящая из кости и растущая в сторону мягких тканей. На фоне уплотнения мягких тканей выявляют участки обызвествления различных размеров и интенсивности. Границы опухоли и её основание обнаруживают с трудом • Клиническая картина. Чаще поражаются фаланги пальцев кисти и стопы, плюсневые, предплюсневые и пястные кости, реже — бедренные и плечевые кости. Характерны постепенно развивающаяся припухлость, при близком расположении к суставу — артралгии, явления синовита. Энхондрома может трансформироваться в хондросаркому: при этом ускоряется рост опухоли, появляются боли, возникают участки обызвествления опухоли и накопление изотопа при сцинтиграфии. Для уточнения диагноза показана биопсия опухоли • Лечение хондром только хирургическое — экскохлеация опухоли, резекция кости с костной пластикой. При подозрении на малигнизацию — сегментарная резекция поражённой кости.

Хондробластома — редкая опухоль, составляет 1–1,8% первичных опухолей кости (10% всех опухолей скелета). Возникает преимущественно в детском и юношеском возрасте. Излюбленная локализация — длинные трубчатые кости. Поражает эпифизы и метафизы (проксимальный и дистальный отделы бедренной кости, проксимальные отделы большеберцовой и плечевой костей), реже — кости таза и лопатки • Клиническая картина. Превалирует боль, отмечается небольшая припухлость, иногда ограничение движений в суставе и гипотрофия мышц • Диагностика. Рентгенологически определяют неоднородный очаг деструкции округлой или овальной формы. Дифференциальную диагностику хондробластомы проводят с солитарной энхондромой и литической формой остеобластокластомы • Лечение хондробластомы хирургическое (кюретаж), однако, учитывая возможность малигнизации, рекомендуют резекцию кости.

Хондромиксоидная фиброма — безболезненная доброкачественная опухоль. Её метафизарное эксцентрическое расположение в длинной трубчатой кости с истончением и вздутием кортикального слоя напоминает хондробластому. Чаще возникает в возрасте до 30 лет • Клинические проявления минимальны; длительное время протекает бессимптомно; выявляют случайно на рентгенограммах в виде очага деструкции, иногда окружённого склеротическим ободком. На фоне очага деструкции видны трабекулярный рисунок и петрификаты • Лечение — оперативное (экскохлеация опухоли с последующим замещением дефекта кости трансплантатом).

Остеохондрома — встречается часто • Локализация: преимущественно в длинных трубчатых костях (медиальная поверхность проксимального метафиза плечевой, дистальный метафиз бедренной, проксимальный метафиз большеберцовой костей) • Рентгенологическое исследование. Опухоль представлена в виде дополнительной тени, соединённой с костью ножкой, реже широким основанием. Контуры бугристые, неровные. При больших размерах опухоли обнаруживают выраженную деформацию соседних костей • Дифференциальная диагностика — с одиночными и множественными костно-хрящевыми экзостозами. Остеохондрома может малигнизироваться • Лечение — хирургическое.

Остеобластокластома (гигантоклеточная опухоль) возникает в молодом возрасте (у лиц моложе 30 лет), поражает как эпифиз, так и метафиз длинных трубчатых костей • Патоморфология: наряду с одноядерными овальными клетками типа остеобластов обнаруживают многоядерные крупные гигантские клетки типа остеокластов • Формы: литическая, активно-кистозная и пассивно-кистозная • Клиническая картина: боль в области поражения, иногда — гиперемия кожи, деформация кости, возможны патологические переломы • Рентгенологическое исследование. Опухоль имеет вид овального очага просветления. Важным рентгенологическим признаком всех форм остеобластокластомы, отличающим её от туберкулёзных поражений кости, служит отсутствие остеопороза • Дифференциальная диагностика: исследует исключить дисплазии (хондрома, хондробластома, фиброзная дисплазия и др.) • Лечение остеобластокластом хирургическое. Щадящая резекция кости с удалением опухоли и одномоментной костной пластикой (ауто-, гомотрансплантаты либо замещение метилметакрилом) — метод выбора. При поражении опухолью позвоночника применяют лучевую терапию.

Остеоид-остеома. Одни авторы рассматривают остеоид-остеому как хронический очагово-некротический негнойный остеомиелит, другие относят остеоид-остеому к опухолям • Частота. Остеоид-остеому выявляют у лиц молодого возраста (11–20 лет), мужчины болеют в 2 раза чаще. Обычно остеоид-остеома — солитарная опухоль, локализующаяся в любом отделе скелета (чаще в длинных трубчатых костях). На первом месте по частоте поражения стоит бедренная кость, затем большеберцовая и плечевая кости • Клиническая картина. Боли, особенно по ночам, локализованные, усиливающиеся при надавливании на очаг. Кожные покровы без изменений. При локализации опухоли на нижних конечностях — хромота. Рентгенографически выявляют очаг деструкции костной ткани овальной формы с чёткими контурами. Вокруг очага — зона остеосклероза за счёт периостальных и в меньшей степени эндостальных изменений. Для уточнения характера поражения и более чёткого выявления очага показана КТ. Дифференциальную диагностику при остеоид-остеоме проводят с костным абсцессом Броди • Лечение хирургическое. После радикального удаления, как правило, остеоид-остеома не рецидивирует.

Остеома — одна из наиболее морфологически зрелых доброкачественных опухолей скелета, происходящая из остеобластов. Диагностируют чаще в детском возрасте, иногда бывает случайной рентгенологической находкой • Виды: компактная и губчатая. Губчатая остеома чаще локализуется в трубчатых костях. Компактная остеома может локализоваться в костях свода черепа, придаточных пазухах. Рентгенодиагностика остеом не представляет трудностей. Компактная остеома даёт однородную бесструктурную интенсивную тень. Губчатая остеома трубчатой кости по мере роста смещается в сторону от сустава; на всём протяжении прослеживается истончённый кортикальный слой. Опухоль имеет трабекулярную структуру. Рост опухоли экзофитный • Лечение — удаление опухоли с участком здоровой костной ткани и надкостницей.

Гемангиома — врождённая аномалия, при которой пролиферация клеток эндотелия приводит к образованию скоплений, напоминающих опухоль; из костей наиболее часто поражается позвоночник: в теле 1–2 позвонков выявляют разрастание капилляров или кавернозных полостей с частичной деструкцией • Клиническая картина: незначительные боли, усиливающиеся при надавливании на остистый отросток, движении, длительном сидении или хождении • Рентгенологическое исследование: исчерченность костной ткани, в поздних стадиях — склероз тела позвонка и компрессия • Лечение — разгрузка позвоночника: ношение жёсткого корсета, лучевая терапия, при компрессии спинного мозга — ламинэктомия.

МКБ-10 • D16 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей

Код вставки на сайт

Опухоли костей доброкачественные

Хондрома — опухоль детского и юношеского возраста. Вовлекаются чаще короткие трубчатые кости кисти и стопы. К хондромам следует относиться как к потенциально злокачественным опухолям. Хондромы разделяют на энхондромы и экхондромы • Энхондрома — опухоль, располагающаяся внутри кости. В центре вздутого одиночного очага — гомогенное просветление неправильной округлой или овальной формы с чёткими контурами. На его однородном фоне обнаруживают единичные тени очагов обызвествления хряща •

Экхондрома — опухоль, исходящая из кости и растущая в сторону мягких тканей. На фоне уплотнения мягких тканей выявляют участки обызвествления различных размеров и интенсивности. Границы опухоли и её основание обнаруживают с трудом • Клиническая картина. Чаще поражаются фаланги пальцев кисти и стопы, плюсневые, предплюсневые и пястные кости, реже — бедренные и плечевые кости. Характерны постепенно развивающаяся припухлость, при близком расположении к суставу — артралгии, явления синовита. Энхондрома может трансформироваться в хондросаркому: при этом ускоряется рост опухоли, появляются боли, возникают участки обызвествления опухоли и накопление изотопа при сцинтиграфии. Для уточнения диагноза показана биопсия опухоли • Лечение хондром только хирургическое — экскохлеация опухоли, резекция кости с костной пластикой. При подозрении на малигнизацию — сегментарная резекция поражённой кости.

Хондробластома — редкая опухоль, составляет 1–1,8% первичных опухолей кости (10% всех опухолей скелета). Возникает преимущественно в детском и юношеском возрасте. Излюбленная локализация — длинные трубчатые кости. Поражает эпифизы и метафизы (проксимальный и дистальный отделы бедренной кости, проксимальные отделы большеберцовой и плечевой костей), реже — кости таза и лопатки • Клиническая картина. Превалирует боль, отмечается небольшая припухлость, иногда ограничение движений в суставе и гипотрофия мышц • Диагностика. Рентгенологически определяют неоднородный очаг деструкции округлой или овальной формы. Дифференциальную диагностику хондробластомы проводят с солитарной энхондромой и литической формой остеобластокластомы • Лечение хондробластомы хирургическое (кюретаж), однако, учитывая возможность малигнизации, рекомендуют резекцию кости.

Хондромиксоидная фиброма — безболезненная доброкачественная опухоль. Её метафизарное эксцентрическое расположение в длинной трубчатой кости с истончением и вздутием кортикального слоя напоминает хондробластому. Чаще возникает в возрасте до 30 лет • Клинические проявления минимальны; длительное время протекает бессимптомно; выявляют случайно на рентгенограммах в виде очага деструкции, иногда окружённого склеротическим ободком. На фоне очага деструкции видны трабекулярный рисунок и петрификаты • Лечение — оперативное (экскохлеация опухоли с последующим замещением дефекта кости трансплантатом).

Остеохондрома — встречается часто • Локализация: преимущественно в длинных трубчатых костях (медиальная поверхность проксимального метафиза плечевой, дистальный метафиз бедренной, проксимальный метафиз большеберцовой костей) • Рентгенологическое исследование. Опухоль представлена в виде дополнительной тени, соединённой с костью ножкой, реже широким основанием. Контуры бугристые, неровные. При больших размерах опухоли обнаруживают выраженную деформацию соседних костей • Дифференциальная диагностика — с одиночными и множественными костно-хрящевыми экзостозами. Остеохондрома может малигнизироваться • Лечение — хирургическое.

Остеобластокластома (гигантоклеточная опухоль) возникает в молодом возрасте (у лиц моложе 30 лет), поражает как эпифиз, так и метафиз длинных трубчатых костей • Патоморфология: наряду с одноядерными овальными клетками типа остеобластов обнаруживают многоядерные крупные гигантские клетки типа остеокластов • Формы: литическая, активно-кистозная и пассивно-кистозная • Клиническая картина: боль в области поражения, иногда — гиперемия кожи, деформация кости, возможны патологические переломы • Рентгенологическое исследование. Опухоль имеет вид овального очага просветления. Важным рентгенологическим признаком всех форм остеобластокластомы, отличающим её от туберкулёзных поражений кости, служит отсутствие остеопороза • Дифференциальная диагностика: исследует исключить дисплазии (хондрома, хондробластома, фиброзная дисплазия и др.) • Лечение остеобластокластом хирургическое. Щадящая резекция кости с удалением опухоли и одномоментной костной пластикой (ауто-, гомотрансплантаты либо замещение метилметакрилом) — метод выбора. При поражении опухолью позвоночника применяют лучевую терапию.

Остеоид-остеома. Одни авторы рассматривают остеоид-остеому как хронический очагово-некротический негнойный остеомиелит, другие относят остеоид-остеому к опухолям • Частота. Остеоид-остеому выявляют у лиц молодого возраста (11–20 лет), мужчины болеют в 2 раза чаще. Обычно остеоид-остеома — солитарная опухоль, локализующаяся в любом отделе скелета (чаще в длинных трубчатых костях). На первом месте по частоте поражения стоит бедренная кость, затем большеберцовая и плечевая кости • Клиническая картина. Боли, особенно по ночам, локализованные, усиливающиеся при надавливании на очаг. Кожные покровы без изменений. При локализации опухоли на нижних конечностях — хромота. Рентгенографически выявляют очаг деструкции костной ткани овальной формы с чёткими контурами. Вокруг очага — зона остеосклероза за счёт периостальных и в меньшей степени эндостальных изменений. Для уточнения характера поражения и более чёткого выявления очага показана КТ. Дифференциальную диагностику при остеоид-остеоме проводят с костным абсцессом Броди • Лечение хирургическое. После радикального удаления, как правило, остеоид-остеома не рецидивирует.

Остеома — одна из наиболее морфологически зрелых доброкачественных опухолей скелета, происходящая из остеобластов. Диагностируют чаще в детском возрасте, иногда бывает случайной рентгенологической находкой • Виды: компактная и губчатая. Губчатая остеома чаще локализуется в трубчатых костях. Компактная остеома может локализоваться в костях свода черепа, придаточных пазухах. Рентгенодиагностика остеом не представляет трудностей. Компактная остеома даёт однородную бесструктурную интенсивную тень. Губчатая остеома трубчатой кости по мере роста смещается в сторону от сустава; на всём протяжении прослеживается истончённый кортикальный слой. Опухоль имеет трабекулярную структуру. Рост опухоли экзофитный • Лечение — удаление опухоли с участком здоровой костной ткани и надкостницей.

Гемангиома — врождённая аномалия, при которой пролиферация клеток эндотелия приводит к образованию скоплений, напоминающих опухоль; из костей наиболее часто поражается позвоночник: в теле 1–2 позвонков выявляют разрастание капилляров или кавернозных полостей с частичной деструкцией • Клиническая картина: незначительные боли, усиливающиеся при надавливании на остистый отросток, движении, длительном сидении или хождении • Рентгенологическое исследование: исчерченность костной ткани, в поздних стадиях — склероз тела позвонка и компрессия • Лечение — разгрузка позвоночника: ношение жёсткого корсета, лучевая терапия, при компрессии спинного мозга — ламинэктомия.

МКБ-10 • D16 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей

Дифференциальный диагноз суставного синдрома

Суставный синдром — практически универсальное проявление ревматических заболеваний; его дифференциальный диагноз лежит в основе определения нозологической формы, а значит, служит обоснованием выбора терапевтического подхода.

Каковы отличия воспалительных синовитов от дегенеративного поражения суставов?

Каковы клинические варианты дебюта артрита при различных заболеваниях?

Какие лабораторные тесты наиболее информативны?

Суставный синдром — практически универсальное проявление ревматических заболеваний; его дифференциальный диагноз лежит в основе определения нозологической формы, а значит, служит обоснованием выбора терапевтического подхода. В развернутых стадиях заболевания, когда налицо органические изменения органов и тканей, диагностическая проблема значительно упрощается. Серьезный анализ требуется в дебюте, часто представленном исключительно артралгиями.

Обследование больных, жалующихся на артралгии, имеет целью выявить, какие именно структуры костно-мышечной системы являются источником боли или дисфункции. Суставы состоят из поверхностей суставного хряща, кости, связок и синовиальной оболочки. Суставная щель не является незаполненным пространством, как это нам кажется при рассматривании рентгенограмм, а представлена суставным хрящом, прозрачным для рентгеновских лучей, следовательно, можно оценить степень деструкции хряща рентгенологически путем измерения расстояния между двумя костными поверхностями. Хрящ отличается от кости более эластичным составом, имеет меньший коэффициент трения и, что самое важное, не обладает восстановительными способностями кости. Следовательно, нужно рассматривать повреждение хряща как необратимый процесс.

Дефект или потеря хряща может происходить двумя путями:

Синовия распространяется между костно-хрящевыми границами с обеих сторон, в норме она не покрывает суставный хрящ. Поверхность ее представлена одним или двумя слоями синовиоцитов, способных к морфологической адаптации, отражающей функцию, выполняемую клеткой в данный момент, — синтетическую либо фагоцитарную. Гистологическая картина начальной стадии воспалительного синовита сходна при большинстве заболеваний. Например, нельзя отличить анкилозирующий спондиллит от ревматоидного артрита при биопсии синовиальных оболочек. Только в некоторых ситуациях, например в случае туберкулезного артрита, диагноз может базироваться на данных биопсии.

С течением ревматоидного артрита процесс приобретает следующие характерные черты: развивается эрозивный синовит, разъедающий и хрящ и кость. Гипертрофированные в ходе воспалительного процесса синовиальные ворсины прикрепляются к смежному краю суставного хряща, наползая на его поверхность. Такая воспалительно измененная ткань замещает хрящ. Эта замещающая хрящ ткань известна как паннус и образована фиброзной тканью, инфильтрованной клетками хронического воспаления, включая тучные клетки. У края суставного хряща паннус замещает костную ткань, обусловливая возникновение эрозий, выявляемых при рентгенологическом исследовании. Паннус может также проникать через субхондральную костную пластинку и разрастаться в субхондральной кости.

Поскольку хрящ разрушается быстрее, на рентгенограмме прогрессирующий эрозивный синовит проявляется вначале как потеря хряща, затем как периартикулярная эрозия кости. Важно отметить, что персистирующий синовит препятствует образованию остеофитов по соседству с убывающей хрящевой тканью. Итак, рентгенологическими признаками хронического персистирующего синовита являются:

По мере прогрессирования заболевания уменьшается васкуляризация синовии (по сравнению с более ранними стадиями), что, с одной стороны, связано с фиброзом как этапом эволюции заболевания, а с другой — с развивающейся вследствие фиброза неподвижностью. Формируется так называемый «выгоревший ревматоидный артрит». Выражение это можно считать неудачным, так как, хотя физическое обследование выявляет отсутствие гипертермии, выпота и гиперемии, у больных сохраняется утренняя скованность, повышение СОЭ и, что более важно, при динамическом рентгенологическом наблюдении увеличивается узурация кости.

Дегенеративные заболевания суставов имеют совершенно другие характеристики.

Только на поздних стадиях остеоартрозов болевой синдром может возникать и при нагрузке и в покое и нарушать ночной сон. Так как хрящ не обладает регенеративной способностью, однажды возникший симптомокомплекс имеет тенденцию к прогрессированию. Однако в случаях обычных бытовых нагрузок хрящ изнашивается очень постепенно и ухудшение нарастает исподволь, годами. Симптомы же синовита сохраняются в покое и лишь акцентируются при нагрузке.

Утренняя скованность, характерная для ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита и других системных заболеваний, продолжается обычно не менее двух часов. Этот симптом связывают с физиологическим падением уровня кортикостероидов в крови в предутренние часы и с аккумуляцией цитокинов из воспалительной жидкости во время сна. Утренняя скованность при остеоартрозах скоропреходяща, длится не более 20 минут и не совпадает с объективными симптомами. Длительность утренней скованности при системных ревматических заболеваниях находится в прямой зависимости от выраженности воспалительных реакций. Например, одним из важных критериев ремиссии ревматоидного артрита является полное исчезновение утренней скованности.

За исключением подагры, синовит представляет собой проявление системных заболеваний, у больных выявляются признаки генерализованного процесса. Остеопороз, напротив, формируется из-за местных механических воздействий и, естественно, не сопровождается системностью.

Остеоартроз поражает почти исключительно суставы, испытывающие весовую нагрузку, — тазобедренный, коленный, первый плюснефаланговый. Полиартроз, как правило, носит семейный характер и обусловлен генетической неполноценностью хряща и связочного аппарата. Появление же дефигураций в локтях, пястно-фаланговых, лучезапястных суставах следует рассматривать как проявление воспалительных реакций.

Как только дегенеративное поражение сустава начинает проявляться клинически, типичные его признаки можно обнаружить и на рентгенограмме. В то же время начальные стадии синовита рентгенонегативны. Узурация костей видна лишь при далеко зашедшем процессе. Дифференциально-диагностические характеристики суставного синдрома при остеоартрозе и системных синовитах представлены в таблице.

При многих системных заболеваниях диагноз становится очевидным только через несколько месяцев, когда формируется классический симптомокомплекс. На ранних стадиях всегда возникают значительные диагностические трудности. Однако существуют определенные характерные варианты дебютов:

Острый моноартрит чаще всего встречается при септических поражениях и синовитах, при микрокристаллических артритах. Оба диагноза верифицируются довольно легко с помощью диагностической пункции культуральным или кристаллогическим анализом синовиальной жидкости.

Термин «мигрирующий» артрит используется в тех случаях, когда в первоначально пораженном суставе воспаление полностью стихает и процесс возобновляется в следующих. Это вариант встречается довольно редко и характерен для ревматизма и гонококкового артрита.

Интермитирующие вспышки артрита после продолжительного периода ремиссии встречаются при подагре, спондилите, псориатическом артрите и артритах, связанных с кишечной инфекцией.

Наиболее неспецифичен распространяющийся артрит: в этом случае при сохраняющемся воспалении в первоначально пораженном суставе в процесс вовлекаются все новые суставы.

При постановке диагноза очень важно учитывать данные семейного анамнеза, например сведения о наличии в семье узелков Гебердена, подагры, спондилита, СКВ, гемохроматоза.

При физикальном обследовании суставов необходимо принимать во внимание три параметра: болезненность (чувствительность), припухлость, подвижность. Для синовитов характерна болезненность (чувствительность) на всем протяжении сустава. Если боль локализуется лишь в определенном участке (точке) сустава, следует думать о местной, локальной причине ее возникновения, такой как бурсит, тендовагинит или перелом. Костная крепитация и образование остеофитов есть кардинальная черта дегенеративного заболевания суставов. Тогда как выпот и утолщение синовии типичны для синовита. Важно помнить, что припухание мягких тканей не обнаруживается при физикальном обследовании осевых суставов и редко выявляется в проксимальных суставах, таких как плечевой или бедренный. В дополнение к протоколу изучения амплитуды движения можно отметить, есть ли значительная разница между пассивным и активным объемом движения. Такая разница указывает на то, что поражение связано с мышечной слабостью, разрывом сухожилия или неврологической патологией, но не с костной блокадой.

Анализ вовлечения в процесс конкретного сустава может быть очень важен, так как некоторые суставы никогда не поражаются при определенных заболеваниях и, наоборот, для многих нозологий есть типичные локализации.

Височно-нижнечелюстной сустав, например, часто вовлекается в процесс при ревматоидном артрите, но никогда не поражается при подагре. Шейный отдел позвоночника часто бывает поражен при РА, спондиллоартрите и остеоартрозах, но никогда при гонококковом артрите или подагре. Суставы гортани поражаются в трети всех случаев ревматоидного артрита и крайне редко при других типах воспалительных поражений суставов. Характерные симптомы воспаления суставов гортани — боли в горле, локализованные в области гортани и сопровождающиеся изменением голоса. Оба признака могут быть выражены только в течение нескольких часов утром. Синовиты обычно развиваются в ненагруженных весом суставах верхних конечностей, тогда как остеопороз не наблюдается в локтевых, метакарпальных или лучезапястных суставах. Спондилит, как правило, прогрессирует с сакроилеального сустава вверх по позвоночнику, локализация поражения которого может быть различной. Ревматоидный артрит, в свою очередь, поражает только шейный отдел и не вызывает болей в пояснице.

Было замечено, что некоторые суставы никогда не поражаются в дебюте ревматоидного артрита. Это так называемые суставные исключения — дистальные межфаланговые, пястнофаланговый сустав большого пальца, проксимальный межфаланговый пятого пальца кисти.

Изучение области олекранона часто бывает очень плодотворным при оценке ревматических заболеваний, так как здесь чаще всего локализуются ревматоидные узелки, подагрические тофи или псориатические бляшки. Ревматоидные узелки часто также располагаются в области подвздошных костей, на ушах, вдоль позвоночника и при физикальном обследовании могут быть неотличимы от тофи. Однако ревматоидные узелки могут определяться уже на ранних этапах заболевания, весьма характерны для первоначальной вспышки и имеют обыкновение уменьшаться в размерах с течением времени. Тофусы же нередко возникают раньше чем через несколько лет после того, как пациенту поставлен клинически явный диагноз. Иногда для проведения специфической диагностики требуется биопсия узелка или аспирация содержимого тофуса для идентификации кристаллов. Подагра четко диагностируется при выявлении кристаллов мочевой кислоты в синовиальной жидкости, аспирированной из воспаленного сустава. Уровень мочевой кислоты в сыворотке может указать лишь на предрасположенность к подагре.

При проведении рентгенологического исследования следует помнить, что: 1) остеопороз неспецифичен и часто является следствием неподвижности, связанной с болью; 2) сужение суставной щели свидетельствует о потере хряща; 3) новые костные разрастания указывают на остеосклероз, являются признаком остеофитов и отсутствия синовита; 4) отек мягких тканей лучше всего диагностируется при физикальном обследовании.

Важно помнить, что рентгенологическое исследование демонстрирует состояние костей, а не хряща или синовиальной оболочки и, так как разрушение хряща требует времени, обычно рентгенологическая картина отстает от клинической на несколько недель. Более специфическая информация появляется через три-четыре года, когда возникает эрозирование (узурация) суставного хряща грануляционной соединительной тканью — паннусом.

Наиболее информативным лабораторным тестом при ревматоидном артрите является латекс-тест, направленный на выявление ревматоидного фактора.

Какова диагностическая ценность латекс-теста?

Примерно у 5% здоровых молодых людей и у 15% пожилых латекс-тест положителен. Так как ревматоидным артритом заболевает примерно 1% населения, можно констатировать, что только 15-20% людей из числа серопозитивных страдают ревматоидным артритом. Только 85% больных с установленным диагнозом серопозитивны. Таким образом, очевидно, что латекс-тест не подтверждает и не исключает наличия заболевания. Латекс-тест также часто положителен при других системных заболеваниях соединительной ткани, а также при некоторых хронических воспалениях, таких как туберкулез, подагра, бактериальный эндокардит.

Выявленный однажды положительный титр ревматоидного фактора сохраняется в течение всего заболевания. Следовательно, нет особенной нужды в повторных исследованиях у больных с очевидным ревматоидным артритом. Однако на начальных этапах серологические тесты бывают, как правило, отрицательными, и становятся положительными по мере развития заболевания.

Данная реакция имеет прогностическое значение. В целом у серопозитивных больных процесс течет неблагоприятно, часто вовлекаются подкожные ревматоидные узелки. Следует отметить, что выявляемость ревматоидного фактора увеличивается с возрастом. Вообще классический дебют заболевания, проявляющийся типичным симптомокомплексом, высоким титром ревматоидного фактора свойствен больным 55-65 лет. У данной группы больных процесс быстро прогрессирует, рано развивается эрозирование суставных поверхностей.

Отрицательные результаты исследования ревматоидного фактора при длительном наблюдении тяжело болеющего пациента заставляют искать другое заболевание, протекающее с ревматоидоподобным суставным синдромом.