упис что это такое в медицине расшифровка

Хроническая ишемическая болезнь сердца

программа диагностики Здоровое сердце!

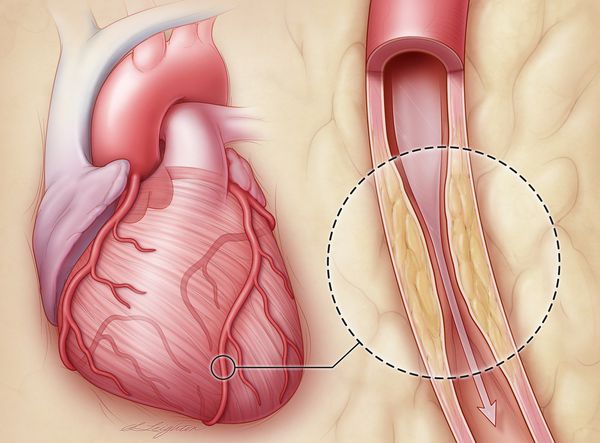

Хроническая ишемическая болезнь сердца – патология, при которой нарушено кровоснабжение миокарда. Происходит это из-за атеросклеротических отложений на стенках коронарных артерий и/или образовавшихся бляшек. Поскольку просвет сосудов сужен, приток крови к сердцу снижается. В результате, чтобы обеспечить должное снабжение кислородом, сердце начинает усиленно работать. Это приводит к расширению сердечной мышцы. Состояние чревато внезапной аритмией, окклюзией (нарушением проходимости) коронарных артерий, инфарктом. ХИБС – основной виновник смерти от сердечного приступа. Мужчины страдают ИБС чаще: даже в возрастной группе старше 70 лет сохраняется соотношение 2:1.

В группу риска риска по ХИБС входят люди:

Причины хронической ишемической болезни сердца (ХИБС)

Исследования показывают, что ИБС начинается, когда определенные агенты повреждают внутренние слои коронарных артерий.

Основные причины способствующие развитию ХИБС:

Также продолжаются изучения влияния других возможных факторов риска развития ХИБС:

Симптомы ХИБС

На ранних стадиях ИБС протекает практически бессимптомно. Дискомфорт и/или боль в груди (стенокардия) – наиболее распространенный симптомом ХИБС. Боль ощущается, когда сердце не получает достаточного количества крови и кислорода. Боль под грудиной, в области верхней части спины, шеи, рук, живота, чувство тяжести, как будто кто-то сжимает сердце, – эти симптомы обычно связаны с активностью или эмоциями. Состояние нормализуется при отдыхе, боль снимается нитроглицерином.

Лечение хронической ишемической болезни сердца

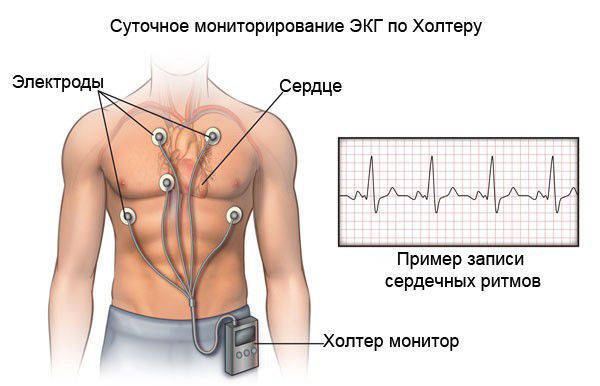

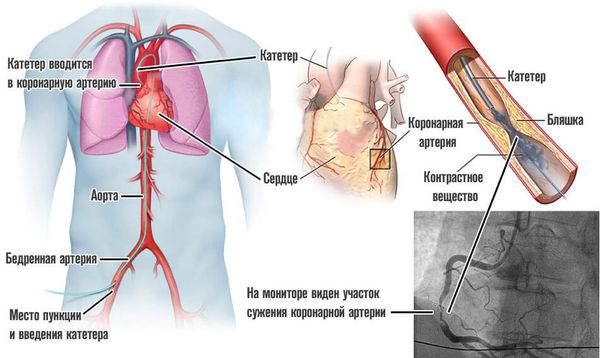

При ИБС важна ранняя диагностика. Поскольку первые «звоночки» ХИБС сходны с симптомами других сердечно-сосудистых патологий, то необходима дифференциальная диагностика. Опытный кардиолог обязательно направит пациента на ЭКГ, УЗИ сердца, коронарографию, назначит холтеровское мониторирование и другие необходимые исследования и анализы. Только после этого составит схему лечения, даст правильные рекомендации.

Терапию обычно начинают с лекарственных препаратов и изменения образа жизни. Пища с низким содержанием жиров, регулярные умеренные физические нагрузки, потеря веса, отказ от курения – это только часть сражения за здоровые коронарные артерии. Чтобы предотвратить развитие ИБС и не допустить ухудшения, доктор назначит лекарства: нитраты, снимающие боль, антиагреганты, разжижающие кровь, статины, снижающие уровень холестерина, антоганисты кальция, бета-блокаторы и другие препараты, необходимые конкретному пациенту.

Для предотвращения внезапных угрожающих жизни аритмий может потребоваться имплантация дефибриллятора. Если врачи считают, что ХИБС у пациента достаточно серьезна, они предлагают хирургические или неинвазивные процедуры для улучшения состояния и спасения жизни.

Для получения подробных консультаций записывайтесь к кардиологам медицинских центров Президент-Мед

Гипервентиляционный синдром и дисфункциональное дыхание

Клинические особенности, диагностические критерии гипервентиляционного синдрома (ГВС) и дисфункционального дыхания (ДД) недостаточно знакомы широкому кругу врачей [1, 2, 3]. К одной из исторических вех, связанной с понятиями о функциональных нарушениях

Клинические особенности, диагностические критерии гипервентиляционного синдрома (ГВС) и дисфункционального дыхания (ДД) недостаточно знакомы широкому кругу врачей [1, 2, 3]. К одной из исторических вех, связанной с понятиями о функциональных нарушениях дыхания, относят 1871 год, когда Да Коста (Da Costa Jacob, 1833–1900), американский врач, принимавший участие в Гражданской войне США, применил термин «гипервентиляционый синдром» (ГВС) у пациентов с так называемым «солдатским сердцем». С тех пор для характеристики дыхательных расстройств предлагались различные альтернативные определения: «дыхательный невроз», «нейрореспираторная дистония», «респираторный синдром», «респираторная дискинезия», «идиопатическая гипервентиляция», «нейрореспираторный синдром», «неустойчивое дыхание» и др. Однако указанные термины не получили широкого признания. Они являются достаточно общими и не отражают особенностей нарушений дыхания у конкретного больного [4]. Перечисленные определения нередко связывают с понятием «непонятная одышка» (unexplained dyspnea).

ГВС встречается в 6–11% от числа пациентов общей практики. Соотношение мужчин и женщин составляет 1:4, 1:5; чаще наблюдается в 30–40 лет, но возможно развитие в других возрастных группах, включая детей и пожилых. L. Lum (1987) подчеркивал, что «каждый врач в течение недели может встретить хотя бы одного больного с ГВС». Врачи различных специальностей — невропатологи, кардиологи, пульмонологи, психиатры — могут наблюдать у своих пациентов явления гипервентиляции. Острое течение ГВС встречается значительно реже, чем хроническое, и составляет лишь 1–2% от общего числа больных [2, 6, 7].

Причины развития ГВС довольно многочисленны. Это неврологические и психические расстройства, вегетативные нарушения, болезни органов дыхания, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, экзогенные и эндогенные интоксикации, лекарственные средства (салицилаты, метилксантины, β-агонисты, прогестерон) и др. Считается, что в 5% случаев ГВС имеет только органическую природу, в 60% случаев — только психогенную, в остальных — комбинации этих причин [6].

Важной особенностью развития ГВС является то обстоятельство, что если причины, являющиеся триггерными, устраняются, то гипервентиляция, которая уже не соответствует требованиям конкретной ситуации, сохраняется, сохраняется и гипокапния. Происходит стабилизация гипокапнических нарушений газообмена и формируется «порочный круг» ГВС, который начинает циркулировать автономно, и симптомы могут персистировать достаточно долго — феномен «махового колеса». Эти изменения реакции дыхания указывают на уязвимую систему контроля дыхания, которая не способна поддержать нормальное парциальное давление углекислого газа в крови (РСО2) и кислотно-щелочной гомеостаз [8, 9, 10, 11].

В основе развития клинических проявлений ГВС лежат гипокапнические нарушения газообмена [2, 3, 10]. Среди множества клинических проявлений ГВС одышка является ведущей жалобой и встречается практически в 100% случаев. Одышка может быть единственным клиническим проявлением, но чаще сочетается с другими симптомами.

Основные клинические проявления ГВС

Респираторные: одышка, вздохи, зевота, сухой кашель.

Общие: снижение трудоспособности, слабость, утомляемость, субфебрилитет.

Кардиальные: кардиалгия, экстрасистолия, тахикардия.

Психоэмоциональные: тревога, беспокойство, бессонница.

Гастроэнтерологические: дисфагия, боли в эпигастрии, сухость во рту, аэрофагия, запоры.

Неврологические: головокружение, обмороки, парестезии, тетания (редко).

Мышечные: мышечная боль, тремор.

Диагностика ГВС в первую очередь опирается на знание врачей самых различных специальностей об особенностях клинической картины ГВС. ГВС должен устанавливаться только после проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, протекающими с синдромом одышки. Полиморфизм клинических проявлений ГВС вызывает диагностические проблемы. Назначаются многочисленные обследования, дорогостоящие, ненужные, а иногда и опасные для больного. L. Lum (1987), обсуждая диагностические проблемы, называет среди врачебных ошибок бесполезные абдоминальные операции, операции на позвоночнике и других органах, инвазивные исследования, проводимые не без риска, и, что еще хуже, такие диагнозы, как эпилепсия и инфаркт миокарда. Взаимосвязи гипокапнии и ассоциированных с ней симптомов являются чрезвычайно сложными. Многие врачи при регистрации у больных низких значений РСО2 автоматически устанавливают диагноз ГВС, что является неправильным. Известно, что явления гипокапнии могут быть у больных рестриктивными легочными процессами, при лихорадочных состояниях, сердечной патологии, однако при этом «классических» гипокапнических жалоб может и не быть. И наоборот, так называемые гипокапнические жалобы, например тревога, одышка, парестезии и др., встречаются у пациентов с нормокапнией.

В практической медицине больной с ГВС — это пациент, предъявляющий жалобы на одышку, которая не соответствует данным объективного осмотра, показателям клинико-инструментальных исследований дыхания, с диспропорциональной, непонятной одышкой, субъективное восприятие которой является довольно тягостным. К сожалению, при отсутствии достоверных объяснений одышки больные обычно направляются для консультаций в различные лечебные учреждения. В конечном итоге они и формируют основной контингент альтернативной медицины, различных псевдоспециалистов «по тренировке правильного дыхания».

Исследование функции внешнего дыхания, имеющее важное значение в дифференциальной диагностике одышки, не помогает в верификации функциональных нарушений дыхания. Основным подтверждением ГВС служит выявление гипокапнических нарушений газообмена. Снижение РСО2 — прямое свидетельство альвеолярной гипервентиляции. Однако исходная гипокапния у больных с ГВС встречается не так часто. Поэтому в тех случаях, когда у пациента с предположительным ГВС в условиях покоя определяются нормальные значения углекислоты, рекомендуется определение изменений уровня СО2 при различных провокационных тестах. К «золотому стандарту» диагностики ГВС относят пробу с произвольной гипервентиляцией.

Департаментом пульмонологии университета г. Наймиген (Голландия) разработан Наймигенский опросник (Nijmegen questionnaire) для выявления физиологических показателей дизрегуляции вентиляции, сопоставимых с ГВС (табл.). Анкета содержит 16 пунктов, которые оцениваются по 5-балльной шкале (0 — никогда, 4 — очень часто). Минимальные и максимальные достижимые числа — 0 и 64 соответственно.

Данный опросник нашел свое применение прежде всего для скрининг-диагностики ГВС. Существует положение, согласно которому использование данного опросника позволяет корректно предсказывать ГВС в 90% от всех случаев [2, 12].

В последние годы в клиническую практику начинает внедряться понятие «дисфункциональное дыхание» (ДД). Приоритет внедрения термина принадлежит Ван Диксхорну (J. van Dixhoorn), который привел его в работе Hyperventilation and dysfunctional breathing (1997). Основанием для этого явилось понимание, что при функциональных нарушениях дыхания возможны различные изменения паттерна дыхания и значений РCO2, а не только гипокапнические расстройства, характерные для ГВС. ДД может проявляться также быстрым, аритмичным, поверхностным дыханием, частыми вздохами, преобладанием грудного типа дыхания.

Одной из сложных и дискуссионных проблем в пульмонологии является понимание взаимоотношений ГВС, ДД и бронхиальной астмы (БА) [15–18]. С. И. Овчаренко и др. (2002) у 22 из 80 больных БА выявили нарушения дыхания, соответствующие критериям ГВС. Сведений относительно встречаемости дисфункциональных нарушений дыхания при астме немного. Установлено, что среди лиц с диагнозом БА и по крайней мере с одним предписанием антиастматического препарата 29% имеют клинические признаки ДД [19]. Указывается, что ДД может усиливать симптомы БА и приводить к избыточному назначению лекарств.

Достаточно сложным является понимание механизмов развития дисфункциональных расстройств дыхания при БА; существует ряд предположений. К достаточно обоснованным факторам развития гипервентиляции относят тревожные расстройства. Использование больными бронходилататоров (β-2-агонисты, теофиллин), которые обладают эффектами стимуляции дыхания, также относят к факторам развития гипервентиляции. Обсуждается роль изменений перцепции одышки при БА. Анализ существующих проблем взаимосвязи ДД и БА провел M. Morgan (2002), представив следующие ключевые положения:

В зависимости от установления особенностей ДД должна осуществляться и программа лечения больных. При выявлении ГВС релаксирующие методы дыхательной гимнастики проводятся под руководством опытных инструкторов, назначаются β-адреноблокаторы, бензодиазепины [5, 22, 23]. При явлениях гиповентиляции — массаж дыхательных мышц, использование дыхательных тренажеров. Выявление ГВС при БА указывает на необходимость применения методов коррекции функциональных нарушений дыхания. Релаксирующие дыхательные упражнения за счет неспецифических механизмов дыхательного тренинга улучшают качество жизни у этих больных.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

В. Н. Абросимов, доктор медицинских наук, профессор

Рязанский ГМУ им. акад. И. П. Павлова, Рязань

Нарушение ритма сердца и проводимости (аритмии сердца)

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Практически у 80% пациентов с ишемической болезнью сердца регистрируются аритмии различного характера и до 65% из них угрожают жизни. НРС могут быть самостоятельными или являться осложнением заболеваний сердечно-сосудистой системы и других органов и систем

С учетом частоты сердечных сокращений их можно подразделить на две большие группы:

1. Брадиаритмии:

2. Тахиаритмии:

Важно отличать нарушения ритма сердца, вызванные органическим (необратимым) поражением миокарда, и функциональные нарушения. Как правило, функциональные нарушения встречаются при здоровом сердце и могут быть вызваны психогенными, рефлекторными и гуморальными расстройствами. Функциональные нарушения ритма сердца встречаются достаточно часто, важно выявить и исключить вызывающие их причины, что позволит избавить человека от аритмии.

Органические нарушения возникают при: коронарной ишемии, гемодинамических пороках сердца и крупных сосудов, сердечной недостаточности, гипертонии. Они могут появляться при токсическом воздействии (медикаментозных препаратов, алкоголя и др.) или инфекционно токсическом (ревматизм, вирусные инфекции, миокардиты различной этиологии и др.), гормональных сдвигах. Аритмии бывают врожденные (синдром WPW, врожденная АВ блокада и др.) и приобретенными, вызванные внешними воздействиями (миокардит,операции и травмы сердца и др.).

Основные симптомы (проявления аритмий)

Брадиаритмии:

Тахиаритмии:

Обычно диагностика аритмий осуществляется врачом поликлиники, кардиологом или врачом скорой помощи. Имеет значение сбор анамнеза, физикальное обследование, и различные инструментально-диагностические методы. Наиболее важным является регистрация НРС на ЭКГ (для предъявления аритмологу).

На сегодняшний день в специализированных или многопрофильных клиниках пациентов консультирует врач кардиохирург-аритмолог и определяет необходимость и возможность эндоваскулярного интервенционного (малотравматичного) лечения нарушения ритма сердца. В нашей Клинике есть все необходимые ресурсы для диагностики и лечения аритмий

К методам диагностики нарушения ритма сердца относят:

Тилт-тест – проба с пассивным ортостазом. Проводится на специальном поворотном столе. Позволят выявить или исключить связь между развитием обморочных состояний и нарушениями сердечного ритма.

Лечение аритмий: хирургическая коррекция нарушений ритма сердца

В нашей Клинике выбор способа лечения нарушения ритма сердца осуществляется специа-листом с учетом клинической картины заболевания, данных инструментально-диагностических исследований и рекомендаций Российского кардиологического обще-ства, Всероссийского научного общества аритмологов.

Самостоятельный прием препаратов, самолечение различными методами является крайне не желательным и не безопасным, если неизвестен и не учитывается характер, механизм и причина аритмии.

Существует несколько способов лечения нарушения ритма сердца:

Операция выполняется под местной анестезией в условиях рентгеноперационной длительностью до 40-55 минут.

Эффективным и радикальным методом лечения тахиаритмий является катетерная аблация (деструкция) очага аритмии. Операция, в среднем, длится не более 1 часа, и через сутки пациент может быть выписан из стационара.

Стадии рака: классификация онкологических заболеваний

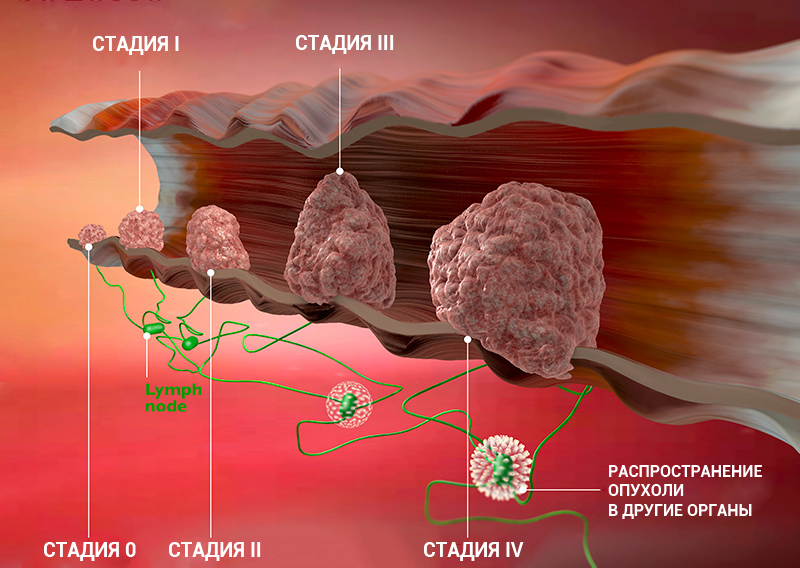

Стадия онкологического заболевания дает информацию о том, насколько велика опухоль и распространилась ли она по организму. Это помогает врачам определять прогноз пациента и план лечения.

С помощью врача-онколога, резидента Высшей школы онкологии Сергея Югая разбираемся, как врачи устанавливают стадии рака и что каждая из них означает.

На что влияет стадия онкологического заболевания?

Стадирование нужно, чтобы спрогнозировать, какие у пациента шансы на выздоровление, а также чтобы определить, какой метод лечения будет наиболее эффективен в конкретном случае, — поясняет Сергей Югай.

Все начинается с медицинского осмотра и обследований — УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и других методов в зависимости от вида рака. Затем врач берет кусочек опухоли — биопсию или удаляет опухоль целиком во время операции, а после отправляет материал на гистологический анализ, чтобы поставить диагноз.

Стадии рака по TNM-классификации

Стадии онкологического процесса описывают разными способами — это зависит от вида опухоли. Один из самых распространенных способов — стадирование с помощью TNM-классификации.

Т характеризует первичную опухоль, ее размеры и вовлечение окружающих структур в опухолевый рост, например, прорастание в стенку кишки или желудка. N говорит о наличии в лимфоузлах метастазов и количестве пораженных лимфоузлов, а М — о наличии отдаленных метастазов (во внутренних органах, костях, ЦНС или лимфоузлах, которые расположены далеко от первичной опухоли), — объясняет Сергей Югай.

Индекс Т принимает значения от 0 до 4. 0 означает, что первичная опухоль не обнаружена, 1 — опухоль маленькая, а 4 — опухоль проросла в прилегающие ткани. Таким образом, чем больше цифра рядом с Т, тем ситуация сложнее. При некоторых видах рака N принимает значение 0 или 1, при других — 0, 1 или 2, а иногда — 0, 1, 2 и 3. 0 означает, что опухоль не проникла в ближайшие лимфоузлы, а 3 — что поражено множество лимфоузлов. M0 показывает, что метастазов нет, а 1 — что метастазы есть.

Онкологи выставляют стадию по TNM клинически — до операции или когда операция не планируется и патоморфологически — при изучении удаленной во время операции опухоли, — объясняет Сергей.

Клиническая стадия обозначается буквой «c», например, cT2. Патоморфологическая — буквой «p», например, pN1.

От правильной стадии зависит тактика лечения. Например, пациент — мужчина с раком желудка и стадией cT1N0M0. Это значит, что опухоль прорастает в слизистую и подслизистый слой стенки желудка. В этом случае пациенту показана операция. Если же стадия выше (cT2N1M0, например), то есть опухоль пациента прорастает в мышечный слой, и есть метастазы в лимфоузлах, то может понадобиться химиотерапия перед операцией, которая позволит улучшить результаты лечения, — добавляет Сергей.

Стадию рака могут обозначать с помощью цифр — 0, I, II, III, IV. Что это значит?

Клинические стадии (0, I, II, III, IV) тесно связаны с системой TNM. Как правило, одна клиническая стадия включает в себя несколько вариантов стадирования по TNM. Эти варианты характеризуются схожими прогнозом и подходом к лечению. Например, стадии T1N3M0, T2N3M0, T3N2M0 рака легкого объединяются в IIIВ стадию, так как при любой из этих ситуаций пациент будет иметь примерно одинаковый прогноз и тактику лечения. В этом конкретном примере необходима химиолучевая терапия, а не операция, — комментирует Сергей Югай.

Меняется ли стадия после лечения, при прогрессировании заболевания?

Нет, стадия выставляется один раз. Но есть нюансы:

Например, мы хотим посмотреть, как опухоль ответила на лечение, чтобы понять, можно ли делать операцию. После лечения опухоль уменьшилась, и мы добавляем к стадии новые данные. При прогрессировании опухолевого процесса первоначальная стадия также остается прежней, но, к сожалению, прогноз будет менее благоприятный. Например, у человека II стадия рака желудка. Он прооперирован, и прогноз у него хороший. Через 2 года врачи обнаруживают у пациента метастазы в легких. Стадия остается II, но рак у пациента уже метастатический, что очень усложняет положение, — говорит Сергей.

Бывает, что люди сравнивают свою ситуацию с историями других пациентов. Если речь идет о разных онкологических заболеваниях, то такие сравнения некорректны — это заболевания с разными прогнозами и схемами лечения:

Например, с нейроэндокринным раком поджелудочной железы люди могут жить десятилетиями, а при метастатической стадии рака поджелудочной железы — полгода или год, — объясняет врач-онколог.

Что может повлиять на прогноз людей с одинаковой стадией и одним видом рака?

Сергей Югай выделяет три фактора:

Что такое ишемическая болезнь сердца (ИБС)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Колесниченко Ирины Вячеславовны, кардиолога со стажем в 24 года.

Определение болезни. Причины заболевания

В экономически развитых странах ИБС очень распространена. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от заболеваний сердца и сосудов составляет 31 % и является самой частой причиной летальных исходов в мире. В Российской Федерации смертность от заболеваний сердца и сосудов составляет 57 %, из которых на долю ИБС выпадает 29 %.

Причиной возникновения и развития ИБС является атеросклероз сердечных (коронарных) артерий, которые снабжают кровью миокард. Различают модифицируемые (изменяемые) и немодифицируемые (неизменяемые) факторы риска развития ИБС.

Изменяемые факторы, устранение или коррекция которых значимо уменьшают риск возникновения и развития ИБС:

1. Курение. Доказано, что курение увеличивает смертность от заболеваний сердца и сосудов (включая ИБС) на 50 %. Нужно отметить, что риск растёт с возрастом и количеством выкуренных сигарет. Бензол, никотин, аммиак, угарный газ, содержащиеся в табачном дыме, вызывают повышение артериального давления и увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардию). Курение усиливает свёртывание крови и развитие атеросклероза, способствует развитию спазма сердечных артерий.

2. Высокий уровень холестерина (гиперхолестеринемия). Благодаря многочисленным исследованиям, проведённым в разных странах мира, установлено, что увеличение в крови уровня общего холестерина является независимым фактором риска развития ИБС как у мужчин, так и у женщин. У лиц с умеренным повышением уровня холестерина (5,2-6,7 ммоль/л) ИБС встречается в два раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем холестерина крови (меньше 5,2 ммоль/л). При выраженном повышении холестерина (больше 6,7 ммоль/л) заболеваемость ИБС возрастает в 4-5 раз. На риск возникновения и развития ИБС наиболее влияет так называемый «плохой» холестерин липопротеинов низкой плотности (ХСЛПНП).

3. Артериальная гипертония. Риск развития ИБС при стойком увеличении артериального давления повышается в три раза, особенно при наличии патологических изменений в органах-мишенях (например, в сердце и почках).

4. Сахарный диабет. Атеросклероз и ИБС развиваются на 10 лет раньше у больных сахарным диабетом по сравнению с людьми, не имеющими этого заболевания.

5. Снижение уровня «хорошего» холестерина липопротеинов высокой плотности (ХСЛПВП) и повышение содержания триглицеридов (ТГ) в крови.

6. Низкая физическая активность (гиподинамия).

7. Питание с излишней калорийностью и высоким содержанием животных жиров.

8. Стрессовые факторы и тип личности А (стресс-коронарный профиль). Для людей с так называемым стресс-коронарным профилем (тип личности А) характерны следующие черты: гнев, депрессия, ощущение постоянной тревоги, агрессивность. Психоэмоциональный стресс в сочетании с указанными особенностями личности сопровождается высоким выбросом в кровь катехоламинов. Это увеличивает частоту сокращений сердца, вызывает повышение артериального давления и усиливает потребность сердечной мышцы в кислороде.

Факторы, которые не могут быть изменены:

3. Раннее развитие ИБС (в частности инфаркта миокарда) у близких родственников пациента.

4. Менопауза и постменопаузальный период. Гормональная функция яичников защищает женский организм от развития ИБС. Риск развития заболевания у женщин возрастает после наступления менопаузы.

Следует подчеркнуть, что риск ИБС увеличивается при сочетании нескольких факторов.

Симптомы ишемической болезни сердца

Симптомы ИБС зависят от клинической формы заболевания. Основные формы:

Симптомы внезапной сердечной смерти

При внезапной сердечной (коронарной) смерти приблизительно через три минуты после остановки кровообращения в клетках коры головного мозга происходят необратимые изменения, поэтому необходима незамедлительная диагностика и оказание неотложной помощи. Причина этого состояния заключается во внезапной фибрилляции желудочков — сбое сердечного ритма, который характеризуется хаотичным сокращением мышцы сердца с высокой частотой.

Симптомы стенокардии

При стенокардии, которая является одной из наиболее частых клинических форм ИБС, возникают приступообразные боли или ощущение дискомфорта в области сердца. Это происходит из-за недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы (ишемии), которая связана с уменьшением притока крови, но без развития некроза (омертвения) сердечной мышцы.

Чаще всего боли носят сжимающий и давящий характер и возникают приступообразно. Наиболее типична локализация боли за грудиной. В большинстве случаев боль появляется внутри грудной клетки, в области верхней части грудины, а затем распространяется на всю область сердца. Реже боль начинается слева, около грудины, возможна её локализация в области эпигастрия. Боли часто сопровождаются тягостными ощущениями, чувством приближающейся смерти, «сердечной тоски», иногда тошнотой и даже рвотой.

Для стенокардии характерна иррадиация (распространение) боли в левое плечо или левую руку (кисть, левый мизинец), левую лопатку, в шейную область, нижнюю челюсть и зубы, редко — в правое плечо, правую лопатку и даже в поясничную область.

Нужно отметить, что в некоторых случаях боль при стенокардии может локализоваться не за грудиной, а в нетипичном месте, например только в местах иррадиации или в правой половине грудной клетки.

Боль при стенокардии достаточно интенсивна, но у каждого пациента её сила различна, что объясняется порогом болевой чувствительности. Существуют также безболевые формы ИБС.

Факторы, вызывающие приступ стенокардии. Основными факторами, вызывающими болевые приступы, являются физическая и эмоциональная нагрузка, повышение артериального давления и тахикардия (независимо от причины её возникновения).

Основным клиническим симптомом спастической стенокрадии является внезапно возникающий в состоянии покоя, вне связи с физической нагрузкой или подъёмом артериального давления, приступ интенсивной боли в области сердца. Эта боль имеет, как правило, типичную загрудинную локализацию и распространение и продолжается 10-20 минут. Характерной особенностью является появление приступов болей в промежутке времени от полуночи до 8 часов утра, нередко в 3-4 часа ночи. Приступы стенокардии иногда становятся цикличными, в виде серий атак из 2-5 приступов, следующих один за другим с интервалами от 2-15 до 30-60 минут. Приступы стенокардии бывают одиночными, но могут возникать регулярно: один раз в сутки, один раз в неделю или месяц.

Симптомы инфаркта миокарда

Патогенез ишемической болезни сердца

В основе развития ИБС лежит сужение или полная закупорка сердечных артерий атеросклеротическими бляшками, а также тромботическими массами (при инфаркте миокарда). При заболевании потребность миокарда в кислороде и обеспечение его кровью не соответствуют друг другу. Сердечной мышце не хватает крови, которая доставляет кислород и питательные вещества к её клеткам.

Одной из наиболее распространённых форм ИБС является стенокардия («грудная жаба»). Различают несколько патогенетических видов стенокардии:

1. Стенокардия, обусловленная увеличением потребности миокарда в кислороде. Повышенную потребность миокарда в кислороде у больных стенокардией могут вызывать:

2. Стенокардия, возникающая в результате временного недостатка обеспечения сердечной мышцы кислородом. В этом случае сужение, вызванное бляшкой в сердечной артерии, усиливается «наслоением» дополнительного спазма и, вследствие этого, динамическим ухудшением коронарного кровотока. Спазм артерий сердца часто провоцируется холодом, психоэмоциональными стрессовыми ситуациями и внезапным повышением артериального давления.

3.Смешанная стенокардия (встречается наиболее часто). В происхождении смешанной стенокардии играют роль как увеличение потребности миокарда в кислороде, так и снижение кровотока по сердечным артериям, в результате чего уменьшается обеспечение миокарда кислородом.

При стенокардии вне зависимости от её патогенетического типа в сердечной мышце происходят однотипные нарушения обменных процессов. Нарушение энергетического метаболизма в миокарде сопровождается снижением его сократительной функции. Сначала страдает расслабление сердца во время диастолы (периода расслабления сердечной мышцы), далее нарушается сокращение сердца во время систолы (периода сокращения сердечной мышцы). Нарушение энергетического метаболизма приводит к изменению течения электрических процессов на мембранах мышечных волокон, что вызывает характерные для ишемии (недостаточного кровоснабжения) миокарда изменения на ЭКГ.

Основной причиной инфаркта (омертвения) миокарда является атеросклероз сердечных артерий (возникновение бляшек в артериальной стенке), разрыв атеросклеротической бляшки и развивающийся тромбоз (закупорка тромбом) артерии, снабжающей кровью миокард. Важное значение также имеет спазм коронарных артерий.

В основе внезапной сердечной смерти лежат следующие патологии:

Классификация и стадии развития ишемической болезни сердца

В Международной классификации болезней (МКБ-10) ишемическая болезнь сердца кодируется как I25.

ИБС включает в себя девять заболеваний:

Но на практике при стабильной (не острой) ишемической болезни сердца врачи чаще пользуются более удобной, клинической классификацией. Она включает в себя четыре формы:

Согласно функциональной классификации стенокардии, разработанной Канадским сердечно-сосудистым обществом, различают следующие классы стенокардии:

Осложнения ишемической болезни сердца

К осложнениям ИБС относятся аритмии сердца и нарушения проводимости. Они связаны с ишемией (недостаточным кровоснабжением) в области синусового узла, атриовентрикулярного соединения и других отделов проводящей системы сердца.

Нарушения ритма и проводимости часто осложняют течение инфаркта (омертвения) сердечной мышцы. Хроническая ишемия (недостаточное кровоснабжение) миокарда при ИБС вызывает:

Сердечная недостаточность может осложнять течение различных форм ИБС, но может быть и её единственным проявлением.

Летальные случаи могут быть как формой ИБС (внезапная сердечная смерть), так и осложнением её течения при нарушениях ритма.

Диагностика ишемической болезни сердца

Ранняя и своевременная диагностика ИБС имеет большое значение. Стенокардию напряжения с чёткой клинической картиной (то есть со всеми классическими типичными характеристиками стенокардитической боли) выявить сравнительно легко. Однако вероятный диагноз стенокардии необходимо подтвердить лабораторными и инструментальными методиками.

Лабораторная диагностика

Основным диагностическим показателем является липидный спектр. Его исследование показано всем пациентам с ИБС. Все остальные лабораторные анализы крови и мочи проводятся, чтобы исключить сопутствующие заболевания, ухудшающие прогноз и течение ИБС: тромбоцитоз, тромбоцитопению, эритремию, анемию, сахарный диабет и дисфункцию щитовидной железы.

В целом при подозрении на ИБС необходимо выполнить:

Инструментальная диагностика

Запись ЭКГ во время приступа боли важна, но не всегда удается зафиксировать её во время болевого приступа, так как он продолжается недолго, пациент прекращает нагрузку, останавливается и принимает нитроглицерин.

Важно отметить, что изменения ЭКГ во время болевого приступа, а также в межприступный период могут отсутствовать.

Очень важно обращать внимание на изменения ЭКГ во время болевого приступа. Если изменений нет, то вероятность нестабильной ИБС меньше, чем при наличии изменений, но полностью исключить ИБС нельзя. В межприступный период изменения ЭКГ чаще всего отсутствуют.

Для постановки диагноза «ИБС» и «стенокардия» применяется холтеровское ЭКГ-мониторирование — регистрация ЭКГ проводится в условиях привычной для пациента активности в течение суток или дольше. Во время суточного мониторирования обследуемый ведёт дневник суточной активности, в котором отмечает время сна, режим питания, вид и время физической активности, возникающие в течение суток симптомы (боли в области сердца, головокружения, обморочные состояния и др.) и время их появления. Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ позволяет не только диагностировать ИБС, но и выявить нарушения ритма, а также признаки высокого риска коронарных осложнений.

Для выявления ИБС, скрытой недостаточности кровоснабжения сердца и оценки резервов сердечного кровотока используются нагрузочные ЭКГ-тесты, которые провоцируют ишемию (недостаточное кровоснабжение) миокарда путём повышения потребности сердечной мышцы в кислороде.

Чаще всего применяются ЭКГ-пробы с физическими нагрузками:

Противопоказания для проведения нагрузочных тестов:

Критериями положительной пробы с нагрузкой, свидетельствующими о наличии ИБС являются:

Сцинтиграфия миокарда — радиоизотопное исследование сердца с нагрузкой и в покое. Этот неинвазивный и не опасный для жизни метод исследования помогает диагностировать ИБС за несколько лет до появления первых приступов стенокардии. Благодаря накоплению изотопа в жизнеспособной ткани миокарда можно оценить полноценность кровоснабжения сердца и отличить ИБС от болей в груди.

К первичным неинвазивным методам диагностики также относится МРТ коронарных артерий и мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий (МСКТ), которую можно дополнить контрастированием.

Селективная коронарная ангиография — исследование коронарных артерий с помощью рентгена после введения в них контрастного вещества через специальные катетеры по плечевой или бедренной артерии. В плановом порядке она проводится при очень низкой толерантности к нагрузкам, отсутствии эффекта медикаментозной терапии, потери трудоспособности пациента из-за частых болевых приступов. С помощью ангиографии нельзя поставить диагноз, но она обязательно проводится после постановки диагноза, чтобы подобрать метод оперативного лечения ИБС: аорто-коронарное шунтирование или стентирование артерий сердца.

Стабильную стенокардию нужно отличать от других форм стенокардии и инфаркта миокарда. Инфаркт миокарда отличается от стенокардии значительно большей интенсивностью и продолжительностью болей в области сердца, неэффективностью приёма нитроглицерина, характерными инфарктными признаками на ЭКГ. При инфаркте миокарда наблюдаются увеличение СОЭ (скорости оседания эритроцитов), повышенное содержание в крови кардиоспецифических ферментов: КФК-МВ, ЛДГ-1, тропонина Т и I.

При диагностике вазоспастической стенокардии во время селективной коронарографии не обнаруживается явных признаков атеросклеротического поражения коронарных артерий. Однако коронарный спазм (сужение сердечных артерий) развивается в участках с минимальными атеросклеротическими изменениями, не влияющими на кровоток в артериях сердца ни в покое, ни под влиянием физической нагрузки.

Одним из важных факторов риска развития вазоспастической стенокардии является курение. Предрасполагающим фактором может служить снижение магния в крови (гипомагниемия). Провоцировать приступ боли могут гипервентиляция (учащение дыхания), локальное или общее охлаждение. На ЭКГ во время приступа появляются характерные изменения.

«Немая» (безболевая) форма ИБС может быть выявлена при суточном мониторировании ЭКГ по Холтеру. Безболевая ишемия может быть самостоятельной формой ИБС или сочетаться с другими её формами (аритмиями и стенокардией).

Диагноз инфаркта миокарда основан на типичной клинической картине, данных ЭКГ, определении в крови биомаркеров некроза сердечной мышцы.

Важное значение в диагностике инфаркта миокарда имеют результаты лабораторных исследований:

При УЗИ сердца выявляется важнейший признак инфаркта миокарда — нарушение локальной сократимости миокарда. Эхокардиография позволяет оценить состояние сократительной функции миокарда путём оценки фракции выброса. А также выявить такие осложнения острого инфаркта, как образование пристеночных тромбов (сгустков крови) в полостях сердца, появление аневризмы сердца, разрыва межжелудочковой перегородки или отрыва сосочковых мышц. В стационаре больному проводится экстренная селективная коронарная ангиография. Во время этого исследования можно выявить закупоренную артерию и восстановить её проходимость.

Диагноз внезапной смерти должен быть поставлен незамедлительно в течение 10-15 секунд, при этом нельзя тратить драгоценное время на определение артериального давления, выслушивание тонов сердца, поиски пульса на лучевой артерии и запись ЭКГ. Пульс следует определять только на сонной артерии.

Диагноз клинической смерти ставится на основании следующих основных диагностических критериев:

Лечение ишемической болезни сердца

Лечение ИБС при стабильной стенокардии включает антиангинальные средства, антиагреганты, разжижающие кровь, коррекцию уровня холестерина, психофармакологические воздействия, хирургическое лечение, санаторно-курортное лечение, устранение факторов риска, физические тренировки, изменение образа жизни.

Медикаментозное лечение ИБС

Применение антиангинальных препаратов является основой лечения стабильной стенокардии, так как они уменьшают действие основного механизма ИБС — несоответствие между потребностью сердечной мышцы в кислороде и доставкой его к ней.

Различают следующие группы антиангинальных средств:

Пациента с острым инфарктом миокарда (ИМ) необходимо оперативно доставить в стационар для профилактики осложнений и увеличения шансов на выживание. Лечение определяется стадией инфаркта миокарда:

Для лечения острого ИМ применяют лекарственные препараты из различных фармакологических групп:

Хирургическое лечение ИБС

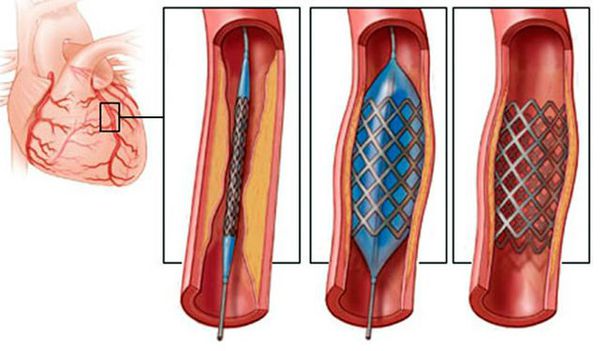

Восстановление кровотока по сердечным артериям возможно также с помощью хирургического лечения (стентирование или аорто-коронарное шунтирование). В основе процедуры коронарного стентирования лежит проведение баллонного катетера в узкий участок коронарной артерии под контролем рентгена. При этом атеросклеротическая бляшка «раздавливается», а просвет артерии сердца расширяется. После этого в сосуд может быть установлен стент — прочная сетчатая трубочка, напоминающая пружинку, которая повторяет рельеф сосуда и поддерживает его каркас.

Прогноз. Профилактика

На прогноз при ишемической болезни влияет:

Неблагоприятно влияют на прогноз следующие факторы:

Профилактика ИБС

Важнейшими мероприятиями в рамках первичной профилактики является нормализация образа жизни, что предполагает:

Меры профилактики прогрессирования ИБС (вторичная профилактика):

1. Контролировать уровень артериального давления. При повышении АД нужно принимать гипотензивные (снижающие артериальное давление) медикаментозные препараты, которые подбирает врач в зависимости от уровня давления и наличия сопутствующих заболеваний. Цель лечения — снизить артериальное давление до 130/80 мм рт. ст. Идти к этому целевому уровню нужно постепенно и только под контролем лечащего врача.

2. Контролировать уровень холестерина. У больных ИБС уровень общего холестерина должен быть ниже 4,5 ммоль/л (желательно менее 4,0 ммоль/л), а уровень холестерина ЛПНП — менее 1,5 ммоль/л. Необходимо придерживаться здорового питания и принимать препараты, снижающие уровень холестерина в крови.

3. Прекратить курить. Курение и здоровье несовместимы! Отказ от этой вредной привычки значительно уменьшает риск инфаркта и инсульта независимо от возраста и стажа курения.

4. Увеличить физическую активность. Рекомендуются ходьба, езда на велосипеде, плавание. Нагрузка должна быть разумной и хорошо переносимой, не вызывать приступы стенокардии или появление одышки. Перед тем, как приступить к физическим упражнениям, необходимо посоветоваться с врачом.

5. Принимать лекарства. Обязательно следует постоянно принимать назначенные лечащим врачом медикаментозные препараты для улучшения самочувствия, повышения переносимости физических нагрузок и улучшения прогноза — увеличения продолжительности жизни.