укроп стал коричневым что делать

Болезни укропа и борьба с ними

Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть с выращиванием такого неприхотливого и простого растения из семейства зонтичных!

И все же существуют болезни укропа, и борьба с ними просто необходима, если вы хотите получить богатый урожай ароматной и полезной зелени. Узнаем, какими заболеваниями может страдать это растение, как с ними бороться и какие профилактические меры проводить, чтобы они не возникли.

Болезни укропа

Пероноспороз

Укроп заражается пероноспорозом, охватывающим надземную часть растения, обычно в дождливую погоду, когда температура воздуха составляет не более 20 градусов.

Болезнь проявляется так: листья снаружи становится желтой, затем – бурой, на оборотной стороне образуется налет белого цвета. То же самое происходит с побегами, семянками и соцветиями укропа. В итоге он засыхает.

Мучнистая роса

Укроп, как и остальные зонтичные растения, может заразиться грибком Erysiphe umbelliferarum, вследствие которого на нем появляется белесый налет, на начальной стадии напоминающий паутину, дальше – муку или следы побелки. Этот налет – не что иное, как мицелий того самого грибка.

На листьях образуются пятна, постепенно распространяющиеся на все растение. Зелень теряет сок, вкус и аромат.

Причина появления мучнистой росы – расположенные неподалеку остатки сорняков и ботвы: в них споры гриба легко переживают зиму, а весной и летом перебираются на свежую зелень.

Фомоз

Если укроп начал чернеть, скорее всего, его поразил фомоз, который заражает либо молодые всходы, либо зрелые растения. Болезнь вызывает грибок Phoma anethi Sacc, поражающий все ткани и органы растения темными продолговатыми пятнами с черными крапинками.

Грибок развивается всего пару недель, поэтому за сезон может произойти несколько заражений фомозом. Споры переносятся на укроп и другие зонтичные с помощью дождя, ветра и насекомых.

Если фомозом поражается взрослый куст, уже готовый к созреванию семян, семянки получатся невсхожими или больными, то есть станут носителями спор этого гриба.

Вертициллезное увядание

Вредоносные грибки Verticillium dahliae инфицируют сосуды укропа. Он начинает увядать, перестает впитывать влагу и питательные вещества, а сами сосуды утрачивают проходимость.

На начальном этапе укроп становится желтым только при солнечной погоде, потом его зелень становится вялой, скручивается и приобретает бурую окраску.

Причина болезни – почва, зараженная грибком, не перепревший компост или навоз.

Церкоспороз

Церкоспороз вызывается грибком Cercospora anethi и является предшественником фомоза. Инфицированный укроп покрывается продолговатыми темно-коричневыми пятнами.

При созревании спор гриба пятна приобретают светлый плотноватый налет. Грибные споры отлично сохраняются в неубранных с гряд засохших растениях и на вызревших семянках укропа.

Черная ножка

Обычно черной ножкой страдают культуры, растущие в парниках либо теплицах. Заражение происходит от больных семян. Как только они прорастают, начинают загнивать корневые шейки всходов. Укроп чернеет, слабеет и вскоре высыхает.

Болезни укропа и борьба с ними

Быстрому распространению болезни способствует переувлажнение грунта, в результате чего может погибнуть половина всходов укропа. Вместе с тем черная ножка любит:

Особенно часто укроп заболевает черной ножкой, когда семянки больны церкоспорозом или фомозом.

Фузариозное увядание

В первую очередь фузариозом поражаются нижние листочки укропа: они желтеют, потом краснеют или буреют. Постепенно это происходит и с верхними листьями и начинается увядание всего растения.

Причина кроется в поражении грибком Fusarium, который попадает в ткани укропа при переувлажнении и перегреве почвы, плохом рыхлении.

Болезни укропа: как с ними бороться

Болезни укропа и борьба с ними – дело непростое, ведь растение отличается скороспелостью, и применять по отношению к грибкам ядохимикаты не получится, если вы не хотите отравиться сами, употребляя зелень в пищу.

К тому же разовые обработки грибам не страшны. Значит, постараемся не допускать заражений и развития заболеваний.

Методы профилактики болезней укропа

Вот что нужно делать, чтобы предупредить поражение укропа грибками:

Для этого:

Разводим в 100 мл теплой кипяченой воды 1 грамм марганцовки – получаем темный раствор.

Кладем семена укропа в мешочек из натуральной ткани.

Помещаем мешочек в раствор марганцовки на 20 минут.

Прямо в мешочке промываем семянки в кипяченой холодной воде.

Споры грибка при такой обработке погибают, и вы получаете богатый урожай полезной зелени.

Кроме этого, болезни укропа можно предупредить регулярным внесением удобрений – с калием и фосфором. Не помешает также внекорневая подкормка слабеньким раствором буры.

Теперь вы знаете, каковы болезни укропа и борьба с ними. Следуйте всем рекомендациям, и ваши укропные грядки будут в порядке!

Панкреатит

Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы (органа, ответственного за выработку пищеварительного сока).

Поджелудочная железа в организме человека выполняет очень важную функцию: вырабатывает ферменты, которые, попадая в тонкий кишечник, активируются и участвуют в переваривании белков, жиров и углеводов. Орган вырабатывает гормон инсулин, который регулирует уровень глюкозы в крови.

Формы панкреатита

Острая – характеризуется острой опоясывающей болью в верхней части живота. Часто боль появляется после употребления жирной пищи или алкоголя. Неприятные ощущения могут быть как едва заметными, так и нестерпимыми с иррадиацией в лопатку или грудину. Наблюдается тошнота, рвота, нарушение стула. Из-за затрудненного оттока желчи кожа принимает желтоватую окраску.

Хроническая – основная локализация боли находится на верхней части брюшной стенки с иррадиацией в спину, грудную клетку (левую часть), нижнюю часть живота. Неприятные ощущения возникают после приема жирной тяжелой пищи, алкогольных напитков, постоянных стрессов.

Развитие хронического панкреатита характеризуется тошнотой, потерей аппетита, вздутием живота, нарушением стула, иногда рвотой.

Хроническая форма патологии отличается от острой периодами ремиссии и обострения. С течением заболевания периоды обострения становятся все чаще, возможно развитие кишечных расстройств, нарушения нормального пищеварения, снижение массы тела.

Хронический панкреатит часто дает осложнения (желудочные кровотечения, рак, кисты и абсцессы, поражение печени, сахарный диабет, энтероколит). Вот почему к заболеванию нужно относиться серьезно и при малейшем подозрении на развитие воспаления, обратиться к врачу.

Причины развития панкреатита

Болезнь развивается из-за поражения тканей поджелудочной железы. Это происходит по следующим причинам:

злоупотребление алкоголем и табаком

травмы живота, хирургические вмешательства

неконтролируемый и долговременный прием медикаментов: антибиотиков, гормональных препаратов, кортикостероидов, некоторых диуретиков

интоксикация пищевыми продуктами, химическими веществами

неправильный рацион питания с преобладанием острой и жирной еды и с большими перерывами между приемами пищи

Симптомы панкреатита

Боль – интенсивная, постоянная, характер болевых ощущений описывается больными как режущий, тупой.

Высокая температура тела, высокое или низкое давление – самочувствие пациента быстро ухудшается из-за стремительного развития воспалительного процесса.

Бледный или желтоватый цвет лица.

Тошнота и рвота – появляется сухость во рту и белый налёт, приступы рвоты не приносят облегчения. Самый правильный шаг в этот момент – голодать, любой приём пищи может только ухудшить ситуацию.

Диарея или запор – стул при остром панкреатите чаще всего пенистый, частый со зловонным запахом, с частицами не переваренной пищи. Бывают и наоборот запоры, вздутие, затвердение мышц живота, что может быть самым первым сигналом начинающегося острого приступа панкреатита.

Вздутие живота – желудок и кишечник во время приступа не сокращаются.

Одышка – появляется из-за потери электролитов при рвоте.

Хронический панкреатит характеризуется следующими признаками:

Боль в животе – может быть опоясывающей или иметь чёткую локализацию с иррадиацией в спину. Появляется после принятия пищи.

Интоксикация организма – появляются общая слабость, снижение аппетита, тахикардия, повышение температуры тела, снижение артериального давления.

Эндокринные нарушения – кетоацидоз, сахарный диабет, склонность к гипогликемии. Также могут появиться ярко-красные пятна в области живота, спины, груди, которые не исчезают при надавливании.

При длительном течении заболевания у больного постепенно возникает анемия, потеря массы тела, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, симптомы авитаминоза, повышенная утомляемость.

Первая помощь при приступе панкреатита

Чтобы снизить болевые ощущения, можно использовать грелку, наполненную холодной водой. Её нужно приложить на область живота, а именно на эпигастральную область (область под мечевидным отростком, соответствующая проекции желудка на переднюю брюшную стенку). Это позволяет снизить интенсивность болей, немного убрать отек и воспаление.

Больному необходимо соблюдать больничный режим. Это позволит уменьшить приток крови к органу, а значит уменьшит воспаление.

Запрещено принимать пищу. Процесс переваривания может вызвать более сильные боли, появиться тошнота и рвота. А диета уменьшит выработку ферментов, усиливающих воспалительную реакцию и боли. Придерживаться голодания нужно 3 суток. Можно пить чистую воду без газов.

Нужно обязательно вызвать врача для осмотра, даже если больной точно не уверен, что это приступ острого панкреатита. Как мы уже знаем, эта патология может затихнуть, а затем стремительно рецидивировать. В это время можно выпить обезболивающий препарат, чтобы снизить неприятные ощущения.

Диагностика заболевания к частной медицинской клинике «Медюнион»

Диагностировать это заболевание не составляет труда, так как первые признаки говорят сами за себя. Однако, чтобы назначить адекватное лечение, нужно обязательно определить форму заболевания. Для этого врач проводит лапароскопию – метод, позволяющий осмотреть с помощью специального инструмента брюшную полость изнутри.

При подозрении на острый панкреатит проводятся лабораторные анализы:

Общий анализ крови

Биохимический анализ крови

УЗИ, МРТ или рентгенография органов брюшной полости

Компьютерная томография по показаниям

При хронической форме проводятся те же исследования, однако анализы лучше брать в период обострения заболевания.

Лечение острого панкреатита

При обнаружении острого панкреатита пациента нужно немедленно госпитализировать. Лечение должно проходить в условиях стационара, так как это состояние является весьма опасным.

Для снятия боли принимают спазмолитики, в сложных случаях проводят откачивание содержимого желудка для снятия нагрузки на железу.

При обострении панкреатита больные нуждаются в госпитализации с ежедневным в течение первой недели контролем параметров крови, водного баланса, числа лейкоцитов, уровня ферментов в сыворотке крови. В первые 1–3 дня рекомендуются голод, прием щелочных растворов каждые 2 часа.

Во время обострения хронического панкреатита пациенту показана терапия, аналогичная острому процессу. Пациент должен на протяжении всей жизни соблюдать диету и принимать препараты из группы спазмолитиков и препараты, нормализирующие секреторную функцию органа.

Самое главное при хронической форме заболевания поддерживать диету, которая предполагает исключение из рациона жирной и жареной пищи. При малейшем нарушении режима у больного могут начаться неприятные ощущения и тошнота. При интенсивных болях врач назначает спазмолитики. Коротким курсом может применяться антисекреторная терапия.

Диета при панкреатите

Также необходимо ограничить потребление соли, питаться небольшими порциями по 6 раз в день. Блюда всегда должны подаваться в тёплом виде. Необходимо исключить все продукты с высоким содержанием экстрактивных веществ или эфирных масел (рыбные, мясные бульоны, какао, кофе и др.), свежих ягод, овощей, зелени, фруктов, плодов, кислых соков, газированных напитков, маринадов.

Где пройти лечение панкреатита в Красноярске?

Если вы или ваши близкие страдаете от воспаления поджелудочной железы, обратитесь за помощью в медицинский центр «Медюнион». Мы занимаемся диагностикой и лечением любых заболеваний в Красноярске. Мощное оборудование для проведения КТ, МРТ и рентгена, опытные врачи, которые при необходимости проведут первичный осмотр на дому, ждут вас в «Медюнион». Чтобы узнать подробности или записаться на прием, позвоните по телефону 201-03-03.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) знакомы многим: тяжесть после еды, дискомфорт в животе, диарея, тошнота и проблемы со стулом.

Болезни ЖКТ могут привести к крайне неприятным последствиям, таким, как общее обезвоживание организма, влияющее на работу головного мозга, интоксикация всего организма или злокачественные новообразования пищеварительной системы. И, конечно, любое хроническое заболевание без должного лечения грозит болезнями других органов, ведь человеческий организм – сложная природная система, в которой все элементы связаны между собой.

Причины заболеваний желудочно-кишечного тракта

Причины заболеваний ЖКТ разнообразны. Все болезни органов пищеварения можно условно разделить на две группы: инфекционные и неинфекционные.

Возможны следующие причины инфекционных заболеваний ЖКТ 2 :

В отличие от инфекционных болезней ЖКТ, которые, как правило, начинаются остро и имеют выраженные признаки, неинфекционная группа характеризуется сглаженными симптомами (за исключением острой хирургической патологии).

Болезни могут быть хроническими, протекать с обострениями и ремиссиями. К развитию неинфекционных заболеваний ЖКТ могут привести: 2

Симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта

Признаки заболеваний ЖКТ зависят от вида заболевания и причины его возникновения. Одним из основных симптомов, который ярче всего сигнализирует о наличии болезней ЖКТ, является болевой синдром.

Место локализации боли может свидетельствовать о следующих проблемах 2 :

Большинство болезней ЖКТ не ограничивается только болью в животе. Человека также могут беспокоить 2 :

Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта

Точная диагностика – основа будущего эффективного лечения болезней ЖКТ. Не зная точную причину неприятных симптомов, нельзя подобрать правильную программу лечения. Вовремя проведенная диагностика может предотвратить развитие серьезных заболеваний и осложнений.

Диагностика болезней ЖКТ может включать 2 :

Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта

Тактика лечения заболеваний ЖКТ определяется индивидуально и зависит от общего состояния человека, характера болезни и стадии развития. Чаще всего заболевания желудочно-кишечного тракта лечат консервативным способом, то есть без хирургического вмешательства.

В зависимости от природы заболевания – инфекционное или неинфекционное поражение – могут применяться следующие группы препаратов 2 :

Важным элементом лечения заболеваний ЖКТ является диета. При нарушениях в работе органов пищеварения очень важно придерживаться принципов здорового образа жизни (ЗОЖ).

Питание должно быть дробным, до 5-6 раз в день с небольшими перерывами. Необходимо полностью отказаться от ресторанов быстрого питания, жирной, жареной и острой пищи, газированных напитков – словом, всего, что может раздражать слизистые пищеварительных органов. Пища должны быть максимально щадящей. Основу рациона при болезнях ЖКТ должны составлять следующие блюда: 2

Следует свести к минимуму продукты, содержащие грубую клетчатку и провоцирующие излишнее газообразование: бобовые, капусту, редис, кукурузу. Исключены также консервы, соусы, специи и приправы.

Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта

Предотвратить развитие заболеваний ЖКТ не так уж и сложно. Достаточно придерживаться простых принципов здорового образа жизни. Вот несколько правил, на которые стоит ориентироваться в профилактике заболеваний ЖКТ: 2

Препарат Креон® при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Таблетированные препараты представляют собой цельную форму, ее нельзя делить, поскольку это может нарушить защитную оболочку, и действующее вещество попросту погибнет в желудке.

Подробнее о препарате Креон ® 25 000 можно узнать здесь.

Укроп стал коричневым что делать

Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть с выращиванием такого неприхотливого и простого растения из семейства зонтичных!

И все же существуют болезни укропа, и борьба с ними просто необходима, если вы хотите получить богатый урожай ароматной и полезной зелени. Узнаем, какими заболеваниями может страдать это растение, как с ними бороться и какие профилактические меры проводить, чтобы они не возникли.

Болезни укропа

Пероноспороз

Укроп заражается пероноспорозом, охватывающим надземную часть растения, обычно в дождливую погоду, когда температура воздуха составляет не более 20 градусов.

Болезнь проявляется так: листья снаружи становится желтой, затем – бурой, на оборотной стороне образуется налет белого цвета. То же самое происходит с побегами, семянками и соцветиями укропа. В итоге он засыхает.

Мучнистая роса

Укроп, как и остальные зонтичные растения, может заразиться грибком Erysiphe umbelliferarum, вследствие которого на нем появляется белесый налет, на начальной стадии напоминающий паутину, дальше – муку или следы побелки. Этот налет – не что иное, как мицелий того самого грибка.

На листьях образуются пятна, постепенно распространяющиеся на все растение. Зелень теряет сок, вкус и аромат.

Причина появления мучнистой росы – расположенные неподалеку остатки сорняков и ботвы: в них споры гриба легко переживают зиму, а весной и летом перебираются на свежую зелень.

Фомоз

Если укроп начал чернеть, скорее всего, его поразил фомоз, который заражает либо молодые всходы, либо зрелые растения. Болезнь вызывает грибок Phoma anethi Sacc, поражающий все ткани и органы растения темными продолговатыми пятнами с черными крапинками.

Грибок развивается всего пару недель, поэтому за сезон может произойти несколько заражений фомозом. Споры переносятся на укроп и другие зонтичные с помощью дождя, ветра и насекомых.

Если фомозом поражается взрослый куст, уже готовый к созреванию семян, семянки получатся невсхожими или больными, то есть станут носителями спор этого гриба.

Вертициллезное увядание

Вредоносные грибки Verticillium dahliae инфицируют сосуды укропа. Он начинает увядать, перестает впитывать влагу и питательные вещества, а сами сосуды утрачивают проходимость.

На начальном этапе укроп становится желтым только при солнечной погоде, потом его зелень становится вялой, скручивается и приобретает бурую окраску.

Причина болезни – почва, зараженная грибком, не перепревший компост или навоз.

Церкоспороз

Церкоспороз вызывается грибком Cercospora anethi и является предшественником фомоза. Инфицированный укроп покрывается продолговатыми темно-коричневыми пятнами.

При созревании спор гриба пятна приобретают светлый плотноватый налет. Грибные споры отлично сохраняются в неубранных с гряд засохших растениях и на вызревших семянках укропа.

Черная ножка

Обычно черной ножкой страдают культуры, растущие в парниках либо теплицах. Заражение происходит от больных семян. Как только они прорастают, начинают загнивать корневые шейки всходов. Укроп чернеет, слабеет и вскоре высыхает.

Болезни укропа и борьба с ними

Быстрому распространению болезни способствует переувлажнение грунта, в результате чего может погибнуть половина всходов укропа. Вместе с тем черная ножка любит:

Особенно часто укроп заболевает черной ножкой, когда семянки больны церкоспорозом или фомозом.

Фузариозное увядание

В первую очередь фузариозом поражаются нижние листочки укропа: они желтеют, потом краснеют или буреют. Постепенно это происходит и с верхними листьями и начинается увядание всего растения.

Причина кроется в поражении грибком Fusarium, который попадает в ткани укропа при переувлажнении и перегреве почвы, плохом рыхлении.

Болезни укропа: как с ними бороться

Болезни укропа и борьба с ними – дело непростое, ведь растение отличается скороспелостью, и применять по отношению к грибкам ядохимикаты не получится, если вы не хотите отравиться сами, употребляя зелень в пищу.

К тому же разовые обработки грибам не страшны. Значит, постараемся не допускать заражений и развития заболеваний.

Методы профилактики болезней укропа

Вот что нужно делать, чтобы предупредить поражение укропа грибками:

Для этого:

Разводим в 100 мл теплой кипяченой воды 1 грамм марганцовки – получаем темный раствор.

Кладем семена укропа в мешочек из натуральной ткани.

Помещаем мешочек в раствор марганцовки на 20 минут.

Прямо в мешочке промываем семянки в кипяченой холодной воде.

Споры грибка при такой обработке погибают, и вы получаете богатый урожай полезной зелени.

Кроме этого, болезни укропа можно предупредить регулярным внесением удобрений – с калием и фосфором. Не помешает также внекорневая подкормка слабеньким раствором буры.

Теперь вы знаете, каковы болезни укропа и борьба с ними. Следуйте всем рекомендациям, и ваши укропные грядки будут в порядке!

Гайморит: симптомы, особенности лечения и правила профилактики

Гайморит – это воспалительный процесс в области гайморовой пазухи, расположенной в толще черепной кости над верхней челюстью, слева и справа. Этот процесс является одной из разновидностей синуситов (это общее название для воспалительных процессов в области придаточных пазух – лобной, гайморовой, решетчатой или клиновидной). Обычно воспалительный процесс затрагивает слизистые оболочки, выстилающие пазухи изнутри, реже затрагиваются более глубокие слои тканей, вплоть до костных структур. Обычно процесс возникает как осложнение вирусных или бактериальных инфекций в области носоглотки и верхних дыхательных путей.

Исходя из причины развития, механизмов формирования и симптомов, гайморит бывает нескольких типов. Выделение каждого из них важно для определения тактики лечения, прогноза и разработки мер профилактики.

Острый – развивается быстро, как осложнение ОРВИ, насморков, простудных заболеваний, воспаления в области корней зубов на верхней челюсти. Возбудители проникают через каналы, соединяющие пазухи с полостью носа с гайморовыми пазухами, размножаются в полости. Тело начинает активно вырабатывать иммунные клетки и слизь, чтобы обезвредить патогенные организмы. Если слизь закупорит проток пазухи, возникает давление на стенки, усиление воспалительного процесса. По мере очищения пазухи от содержимого воспалительный процесс постепенно затухает.

Хронический – воспалительный процесс, который длится более 4 недель, имеет вялое или волнообразное течение, с периодами обострений. Обычно возникает из-за не долеченной острой формы, наличия аденоидов, тонзиллитов, отитов.

Гнойный – обычно становится осложнением острой формы либо обострения хронического процесса, если процесс не лечится, предпринимаются попытки самолечения или пациент переносит инфекцию на ногах. Патогенные бактерии накапливаются в пазухах, в смеси с лейкоцитами образуют гнойное содержимое. Самое опасное осложнение при этой форме – прорыв гноя в полость черепа, поражение костных тканей, мозга.

Двусторонний – одна из тяжелых форм, поражение локализовано сразу в обеих пазухах – левой и правой. Нередко возникает как осложнение инфекций в полости рта и носоглотки, обычно грибковой или бактериальной. Обычно имеет острое течение, редко переходит в хроническую форму.

Аллергическое поражение возникает у пациентов, страдающих от чрезмерно активной реакции иммунной системы на различные вещества. Особенно часто эта форма синусита бывает при поллинозе, круглогодичном рините, реакции на плесень, пылевых клещей.

Катаральный – преимущественно бывает у детей. Он развивается при проникновении в полость пазух патогенных организмов, что формирует отек и раздражение слизистых. Считается самой легкой формой болезни, проходящей при активном лечении без осложнений и последствий.

Полипозная форма формируется при образовании полипозных разрастаний слизистых из-за чрезмерно быстрого деления клеток. Рост полипов могут провоцировать инфекции, травмы, велика роль наследственности.

Одонтогенный – формируется как результат серьезных проблем зубов, особенно 4-6 зуба на верхней челюсти, корни которых расположены в непосредственной близости от пазухи. Если возникают проблемы в области корней этих зубов, воспаление и нагноение может переходить на пазуху, она заполняется секретом и воспаляется.

Причины

Придаточные пазухи, включая гайморовы, созданы как естественный барьер на пути инфекций, фильтр для различных опасных веществ в воздухе. Они помогают согревать воздух, увлажнять его и очищать от примесей перед попаданием в гортань, и ниже по респираторному тракту. Основная причина воспаления и появления признаков гайморита – это проникновение бактерий, грибков или вирусов, аллергенов. Реже инфекция попадает с током крови из других, отдаленных очагов.

Нарушать работу пазух могут патологии иммунной системы, частые ОРВИ, респираторная форма аллергии, носительство патогенных бактерий в носоглотке (стафило-, стрепто- или менингококк).

Среди ключевых причин, которые могут привести к развитию гайморита, можно выделить:

Осложнения

Не все люди знают, как начинается гайморит, поэтому многие принимают симптомы за тяжелую простуду и лечатся самостоятельно. Это может привести к определенным осложнениям, отдаленным последствиям. Среди ключевых осложнений можно выделить поражения бронхов и распространение инфекции на легкие, развитие отитов (поражение среднего уха), переход болезни в хроническую форму.

Тяжелый и запущенный, своевременно не вылеченный гайморит может привести к воспалению внутренних органов – сердца, глаз, почек, поражению суставов и мозга, его оболочек. Если образуются гнойные полости в гайморовых пазухах, возможен прорыв гноя в кровь (возникает сепсис), проникновение его в соседние пазухи с развитием пансинусита, воспаление мозговых оболочек с явлениями менингита. Всех этих осложнений можно избежать при полноценном лечении гайморита под руководством лор-врача.

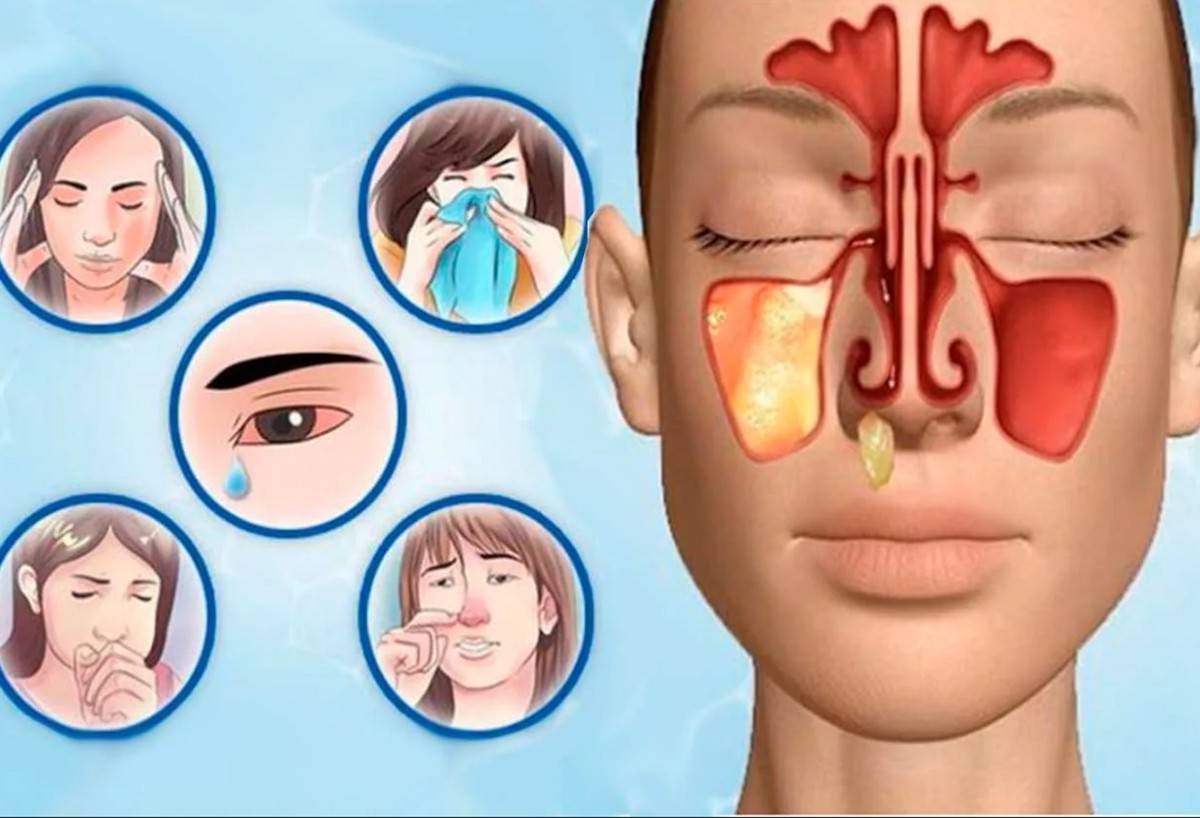

Симптомы и диагностика

Конечно, при развитии гайморита нужно немедленно обращаться к врачу, но как понять, что гайморит начался? Начальные признаки неспецифичные – это повышение температуры от незначительной до высокой, сильная слабость, заложенность носа или обильные густые выделения, болезненность в проекции пазух или в области лица.

Боль при гайморите может быть различной – от тупой, давящей до сильной, мучительной. Она локализуется в подглазничной области, может отдавать в область переносицы, лобную зону или верхние зубы. При надавливании на область пазух или наклонах головы вперед она усиливается, распространяясь по подглазничной области. Могут краснеть и отекать веки.

Врачи отмечают некоторые особенности того, как проявляется болезнь в определенных возрастных группах. Так, у взрослых самым ключевым признаком могут быть болевые ощущения, головная боль, нарушение восприятия запахов. Может меняться голос, он становится гнусавым, нос сильно заложен, выделяется полупрозрачная или желто-зеленая слизь. Высокая лихорадка типична для острой формы, при хроническом или аллергическом гайморите болезнь может протекать без температуры.

На фоне поражения пазух возможно слезотечение, неприятный привкус во рту, слабость, постоянное утомление, нарушения аппетита, расстройства сна, ознобы и приступы кашля.

Заразен ли гайморит? Само по себе воспаление – это результат влияния патогенных факторов, и это не заразно. Бактерии или вирусы, которые спровоцировали заболевание, могут передаваться от человека к человеку, но не обязательно вызовут поражение пазух.

Диагноз гайморита ставит лор-врач после проведения ряда тестов и осмотра пациента. Важно подробно рассказать, как началось заболевание, какие жалобы были ранее и имеются в данный момент. Врач осмотрит полость носа и глотку, прощупает проекцию пазух, определяя болезненность.

Дополнительно могут понадобиться КТ или МРТ придаточных пазух, рентгенограмма, УЗИ исследование, эндоскопия носоглотки, при необходимости – биопсия полипозных образований. Назначаются анализы крови, посевы отделяемой из носа слизи для определения флоры, чтобы подобрать необходимые препараты.

Как лечить у взрослого

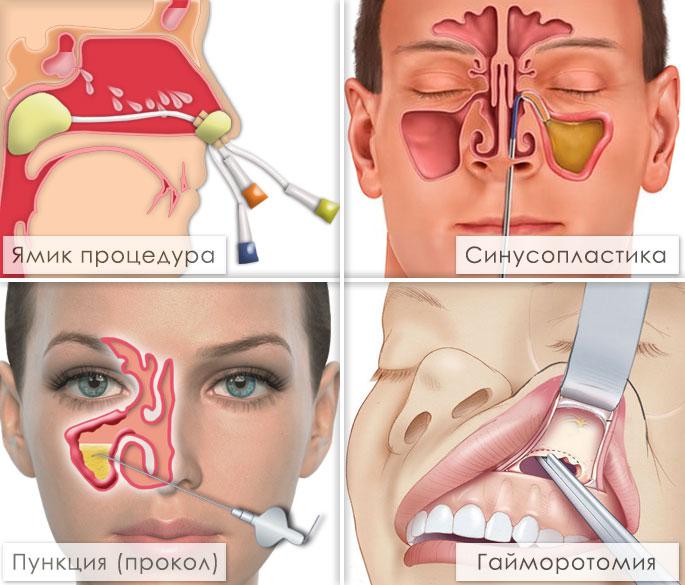

Терапия болезни должна быть комплексной. Она направлена на борьбу с инфекцией, устранение воспаления, налаживание оттока слизи из пазух и улучшение носового дыхания. В неосложненных случаях возможно лечение гайморита дома под постоянным контролем оториноларинголога. В тяжелых случаях и при необходимости хирургического лечения пациент госпитализируется в стационар.

Возможно консервативное лечение с назначением антибактериальных препаратов, противовоспалительных средств, антигистаминных препаратов и различных капель, спреев для носа. Также применяют пункционное лечение или хирургические вмешательства. Выбор зависит от возраста пациента, вида патологии, тяжести состояния и возможных осложнений.

Многим пациентам назначают пункции (с местным обезболиванием) – они помогают удалить гнойное содержимое, помочь в оценке характера воспаления, плюс приносят существенное облегчение. После удаления содержимого пазухи промывают физраствором или фурациллином, вводят растворы антибиотиков и противовоспалительные препараты. Минус подобной тактики – не всегда достаточно одного прокола, поэтому требуется курс процедур в течение нескольких недель. Метод достаточно неприятный, имеет ряд противопоказаний и осложнений, процедура болезненна как во время прокола, так и после него.