тубулярная аденома толстой кишки с интраэпителиальной неоплазией низкой степени что это такое

Лечение тубулярной аденомы толстой кишки

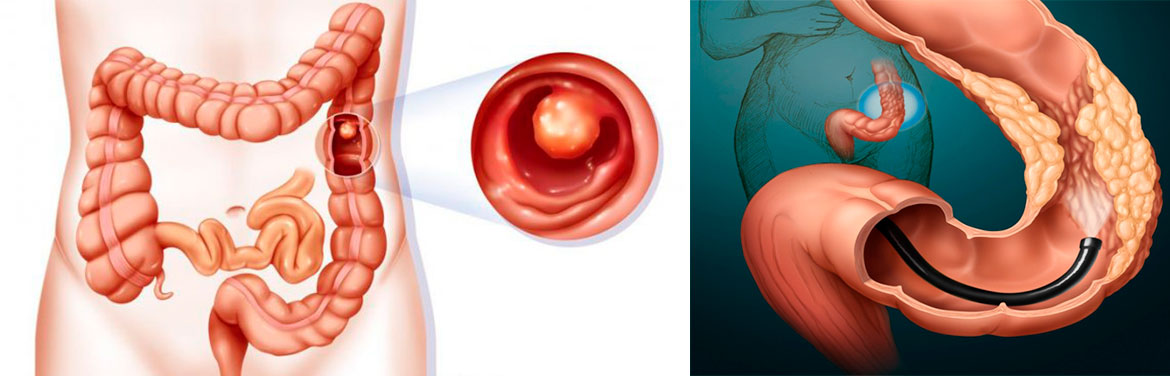

Тубулярная аденома – доброкачественное новообразование из секретирующих клеток эпителия. Это самый частый вариант полипов толстой кишки, составляющий более 85%.

Тубулярная аденома – в чем ее опасность?

Тубулярная аденома толстой кишки характеризуется всеми признаками доброкачественной опухоли, то есть состоит из клеток кишечного эпителия со свойственным им строением, не способна к безудержному росту с деструкцией органа и метастазированию.

Однако именно эти полипы отличаются более высоким, по сравнению с другими, риском перерождения в злокачественные опухоли. Дело в том, что практически все тубулярные аденомы в той или иной степени имеют признаки дисплазии. Она проявляется внутриклеточными структурными изменениями и углубляющимися по мере нарастания тяжести дисплазии нарушениями дифференцировки клеток. Так, тяжелая дисплазия тубулярной аденомы уже мало чем отличается от начальной формы рака толстой кишки.

Кроме того, почти все тубулярные аденомы приблизительно на четверть состоят из так называемого ворсинчатого компонента, а полипы с ворсинчатой тканью имеют более высокий злокачественный потенциал. Поэтому даже единичные и мелкие тубулярные аденомы на тонкой ножке, то есть по всем признакам имеющие низкий риск перехода в рак, требуют самого пристального внимания.

Удаление тубулярной аденомы толстой кишки

Удаление – единственный метод лечения тубулярной аденомы толстой кишки. Хирургическое лечение доброкачественных опухолей толстой кишки как действенная мера профилактики колоректального рака – важное направление в деятельности Европейской онкологической клиники в Москве. Поэтому ее специалисты имеют большой опыт в удалении тубулярных аденом. В подавляющем большинстве случаев операции здесь проводятся:

В опытных руках это несложное малоинвазивное вмешательство, в ходе которого новообразование срезается со слизистой специальной петлей с проходящим через нее электрическим током. В результате на месте аденомы остается крошечный некровоточащий струп, слизистая под которым быстро восстанавливается;

Эндоскопическое удаление единичной тубулярной аденомы – амбулаторная процедура, в остальных случаях длительность госпитализации не превышает 1-2 дней.

Необходимость в полостных операциях возникает, обычно, если:

Мнение эксперта

Главный врач Европейской онкологической клиники в Москве, хирург, онколог, кандидат медицинских наук Андрей Львович Пылёв объясняет: «Не все полипы толстой кишки имеют одинаковый злокачественный потенциал. Тубулярная аденома, например, перерождается в 60% случаев. Риск еще более возрастает, если полипы множественные, крупные, имеют широкое основание, расположены в прямой кишке.

Поэтому диагноз тубулярной аденомы – прямое показание для ее удаления во всех случаях. У нас это делает доктор медицинских наук, один из самых опытных специалистов России в области диагностической и хирургической эндоскопии Михаил Сергеевич Бурдюков».

Удаление полипов в кишечнике

На полипы приходится 15% всех заболеваний кишки. Они часто приводят к развитию рака, поэтому подлежат удалению. В 10-25% удаленных полипов (в зависимости от их типа) обнаруживаются злокачественные клетки. Обратитесь в клинику СОЮЗ, чтобы удалить полипы безопасно, безболезненно, с сохранением функции анального сфинктера и минимальным риском рецидива заболевания.

Что такое полип прямой кишки

Полип – собирательное название различных по морфологической структуре образований, которые могут появляться в любых отделах кишечника, включая прямую кишку. Это выпячивание слизистой оболочки, по сути, представляющее собой опухоль.

Чаще всего полипы появляются у пациентов в возрасте 40-60 лет. В 2 случаях из 3 они одиночные. У каждого третьего пациента развиваются множественные полипы. Около 5% случаев заболевания приходится на диффузный полипоз – наследственную патологию, при которой образуются множественные полипы, перерождающиеся в злокачественные опухоли.

Виды полипов прямой кишки

Доброкачественные железистые полипы или тубулярные аденомы – образования на ножке или широком основании. Они имеют такое же строение, как окружающая слизистая оболочка прямой кишки, но более плотные. Склонны к изъязвлению и могут кровоточить.

Аденоматозные полипы – растут из желез, часто на фоне их кистозного расширения. Они могут иметь слабую, умеренную или значительную дисплазию (патологические изменения эпителия). Чем сильнее выражены диспластические изменения, тем выше риск перерождения в рак. Степень дисплазии определяется по данным гистологического исследования, после удаления полипа.

Гиперпластические полипы – обычно небольшие, имеют диаметр до 0,5 см, незначительно возвышаются над окружающей слизистой оболочкой и не отличаются от неё по цвету. Консистенция мягкая. Часто в таких полипах обнаруживаются атипичные клетки.

Ювенильные полипы – крупные, гладкие, обычно располагаются на тонкой ножке, могут сужать просвет кишки. Внутри содержатся расширенные железы со слизистым секретом. Консистенция плотная из-за преобладания стромы над железистым компонентом. Ювенильные полипы развиваются в молодом и детском возрасте. Они не перерождаются в рак.

Фиброзные полипы – содержат большое количество расширенных сосудов, состоят из соединительной ткани. Часто отечные и воспаленные.

Ворсинчатые опухоли – крупные образования, достигающие диаметра 5 см и более. Растут в просвет прямой кишки. Могут перерождаться в рак. Риск малигнизации (злокачественного перерождения) не зависит от размера. Он повышается в случае плотной консистенции, наличия уплотнений, бугристой поверхности, появлении язв и зон кровоточивости. Риск малигнизации ворсинчатых опухолей очень высокий – он достигает 40%.

Симптомы полипов прямой кишки

У большинства пациентов нет симптомов. Полипы обычно обнаруживаются при эндоскопическом обследовании – по поводу другого заболевания или в рамках скрининга рака кишечника.

Если полип превышает в размерах 3 см, он может давать симптомы:

Симптоматика усугубляется при наличии сопутствующей патологии: геморроя, анальных трещин.

Диагностика полипов прямой кишки

Для диагностики могут использоваться такие методы:

Лучший вариант диагностики – колоноскопия. Она позволяет обследовать весь толстый кишечник, что очень важно для профилактики колоректального рака, ведь полипы могут появляться не только в прямой, но и в ободочной кишке.

Опасны ли полипы прямой кишки

В большинстве случаев полипы не достигают крупных размеров, не вызывают симптомов, не становятся причиной кровотечений и не влияют на качество жизни. Но они могут трансформироваться в рак, поэтому обычно удаляются сразу после обнаружения.

Лечение полипов прямой кишки

В клинике СОЮЗ проводятся малоинвазивные операции по удалению полипов прямой кишки. Варианты операций:

В ходе операции врач иссекает полип. При малигнизированных полипах требуется захват 1 см окружающей стенки прямой кишки.

Изредка пациенту требуется лапароскопическая операция по удалению части кишки, пораженной полипами.

Куда обратиться с полипом прямой кишки

Чтобы удалить полипы прямой кишки, вы можете обратиться в клинику СОЮЗ. У нас работают опытные проктологи, которые проводят операции минимально инвазивными методами. Несколько причин, чтобы пройти лечение именно в нашей клинике:

Запишитесь на консультацию проктолога по указанному на сайте номеру телефона или воспользуйтесь онлайн-формой для записи на прием врача.

Аденомы желудочно-кишечного тракта (аденоматозные полипы)

|

| Аденома подвздошной кишки. Энтероскопия (Бунова С.С. и др.) |

Аденома (Adenoma) — доброкачественная опухоль, возникающая из железистого эпителия.

В зависимости от органа, где она располагается (локализации), различают аденомы: желудка, кишечника, аппендикса, печени, почек, надпочечников, лёгких, а также желёз: слюнных, предстательной, щитовидной, гипофиза, паращитовидной, молочной, сальных.

Аденомы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) часто называют аденоматозными полипами. Аденомы бывают как наследственные, так и ненаследственные. К наследственным относятся: семейный аденоматозный полипоз толстой кишки, синдром Гарднера, синдром Туркота и другие (Кайбышева В.О. и др.).

Среди эпителиальных опухолей желудка аденомы составляют не менее 3–13 %. При эндоскопическом исследовании типичные аденомы обычно выглядят как возвышающиеся над поверхностью слизистой полиповидные образования с ворсинчатой либо дольчатой поверхностью.

|

| Тубулярная ворсинчатая аденома желудка. Выраженная дисплазия (×200) (Звенигородская А.П.) |

Ворсинчатая аденома состоит из тонких пальцевидных выростов соединительной ткани собственной пластинки слизистой оболочки, покрытых эпителием. Почти во всех ворсинчатых аденомах встречается небольшое количество желез. Количество ворсинчатого компонента составляет более 75 %. Макроскопически ворсинчатые аденомы имеют широкое основание и «мохнатую» поверхность.

Тубулярно-ворсинчатый тип аденом — промежуточный между тубулярным и ворсинчатым. В тубулярно-ворсинчатых аденомах в результате пролиферации эпителия увеличивается количество ворсинок, которые могут определяться как на поверхности полипа, так и внутри крупных желез. Строение желез также изменяется: они удлиняются, приобретают неправильную форму, плотно прилегают друг к другу. Одновременно нарастает степень дисплазии эпителия. Тубулярно-ворсинчатой считается аденома, имеющая в своей структуре от 25 до 75 % ворсинчатой ткани. Макроскопически тубулярно-ворсинчатая аденома отличается от тубулярной более выраженной дольчатостью и наличием небольших участков с очень мелкими дольками или ворсинками (Борсук А.Д., Малаева Е.Г.).

Аденома желудка

Аденома желудка является предраковым заболеванием с риском малигнизации 8-59% (Хомяков В.М.).

Существует мнение, что язвенная болезнь желудка, хронический атрофический мультифокальный гастрит, хронический атрофический мультифокальный гастрит с наличием аденоматозных полипов и рак желудка кишечного типа являются стадиями нарушения клеточного обновления слизистой оболочки желудка, связанного с персистенцией Helicobacter pylori (Коган Н.Ю.).

Аденома толстой кишки

Аденоматозные колоректальные полипы встречаются чаще у мужчин, чем у женщин. Пожилые пациенты имеют повышенный риск возникновения аденом. При аутопсиях у людей моложе 50 лет аденомы выявляются в 17 %, от 50 до 59 лет — в 35 %, 60-69 лет — в 56 %, 70 лет и старше — в 63 % случаев. Данные скрининговых колоноскопий показали похожие результаты: в возрасте 50-59 лет аденомы диагностированы у 21-28 %, 60-69 лет — у 41-45 %, 70 лет и старше — у 53-58 % пациентов. Колоректальные аденомы могут значительно варьировать по размеру, но чаще встречаются небольшие, меньше 1 см в диаметре. В результате проведения 3371 колоноскопических аденомэктомий у 38 % пациентов обнаружены полипы 0,5 см и меньше, у 36 % — 0,6-1,0 см, у 26 % — больше 1 см в диаметре. Среди обследованных пациентов в 60 % случаев выявлена одиночная аденома, в 40 % — несколько аденом. Считается, что одиночные аденомы являются факультативным, а диффузный аденоматоз — облигатным предраковым заболеванием. С увеличением возраста пациентов вероятность обнаружения нескольких аденом повышается. Аденоматозные полипы, так же как и колоректальный рак, чаще встречаются в левых отделах ободочной кишки. Проведенные клинические исследования показали, что более чем в 60 % случаев удаляемые аденомы расположены дистальнее селезеночного изгиба ободочной кишки. Однако данные аутопсий пациентов, умерших от других причин, показывают, что аденомы более распространены в проксимальных отделах ободочной кишки.

Колоректальная аденома чаще имеет вид полипа, связанного со стенкой ножкой или широким основанием. Длина ножки зависит от темпа роста полипа и его локализации. Быстро растущие полипы имеют широкое основание, в то время как медленно растущие, как правило, имеют ножку. Ножка полипа образуется в результате перистальтики и тракции полипа перистальтической волной. Некоторые аденомы имеют плоский или углубленный вид и не возвышаются над поверхностью слизистой оболочки кишки.

Большинство колоректальных аденом не проявляют себя и, как правило, обнаруживаются случайно. Иногда аденомы могут вызывать значительные кровотечения или приводить к хронической анемии из-за длительной скрытой потери крови. Крупные аденомы прямой кишки в дополнение к кровотечениям могут сопровождаться тенезмами и выделением слизи. Продукция слизи в большом объеме может вызвать электролитные нарушения. Дистальные аденомы прямой кишки могут частично выпадать через задний проход (Борсук А.Д., Малаева Е.Г.).

Наблюдение пациентов после эктомии аденом толстой кишки

Аденоматозные полипы пищевода

Профессиональные медицинские публикации, затрагивающие аденоматозы, связанные с заболеваниями ЖКТ

Аденоматозные полипы пищеварительной системы в МКБ-10

Различные аденоматозные полипы органов пищеварения отнесены к следующим рубрикам «Класса II. Новообразования (C00-D48)», группы «D10-D36 Доброкачественные новообразования» Международной классификации болезней МКБ-10:

В трёхсимвольной рубрике «D13 Доброкачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения»:

D13.0 Пищевода

D13.1 Желудка

D13.2 Двенадцатиперстной кишки

D13.3 Других и неуточненных отделов тонкой кишки

D13.9 Неточно обозначенных локализаций в пределах пищеварительной системы (включая: пищеварительной системы БДУ, кишечника БДУ, селезенки)

Полипы толстой кишки

Определение

Истинным (аденоматозным) полипом называют разрастание железистого эпителия, возвышающегося над уровнем слизистой оболочки.

Истинные полипы прямой кишки часто путают с фиброзными полипами и гипертрофированными анальными сосочками которые располагаются в самом нижнем отделе кишечника — границе прямой кишки и анального канала и являются по сути разрастанием рубцовой ткани либо переходного эпителия. Поэтому, если врач поставил диагноз » полипы прямой кишки», следует уточнить о каких полипах идет речь — истинных, фиброзных, или доктор таким образом охарактеризовал анальные сосочки.

Этиология и патогенез

Установить частоту появления доброкачественных полипов толстой кишки очень трудно, поскольку чаще всего они протекают практически бессимптомно. Обнаруживают их чаще всего случайно у больных, которые обследуются по поводу кишечных дискомфортов, патологических выделений из заднего прохода и т. п. В связи с этим близкую к истинной частоту полипов можно установить только в результате проведения целевых профилактических обследований населения или вскрытий. В результате работ российских и зарубежных ученых установлено, что частота выявления аденом толстой кишки (при использовании только ректороманоскопии) колеблется от 2,5 до 7,5 % общего количества обследованных. Однако истинная частота их возникновения, безусловно, выше, так как при обследовании авторы не осматривали другие отделы толстой кишки, в которых располагается около 50 % всех аденом толстой кишки.

По данным литературы, частота выявления полипов толстой кишки при аутопсиях для экономически развитых стран составляет в среднем около 30 %. По данным ГНЦК (1987), при изучении результатов профилактических осмотров (пальцевое исследование и ректороманоскопия) двух групп больных (15 000 человек) — практически здоровых и предъявляющих жалобы на дискомфорт в аноректальной области — установлено, что в структуре болезней толстой кишки полипы составили только 16 %, в то время как в группе практически здоровых лиц этот показатель значительно выше — 40,6 %. Такое различие обусловлено тем, что часть больных, полипы у которых протекают бессимптомно, не попадают в поле зрения врачей.

Этиология полипов прямой и ободочной кишки не выяснена. Работы, в которых изучена вирусная природа этих заболеваний, имеют теоретический характер, так же как и создание модели толстокишечного полипоза на животных.

Увеличение частоты появления доброкачественных опухолей толстой кишки связывают с влиянием окружающей среды (мегаполисы, наличие крупных производств), уменьшением физической активности. Важным фактором, влияющим на увеличение частоты развития заболевания толстой кишки, многие исследователи считают изменение характера питания населения в условиях индустриализации.

Установлено, что основной особенностью питания жителей экономически развитых стран является преобладание в рационе высококалорийных продуктов с большим содержанием животных жиров при небольшом количестве клетчатки. Все это приводит к тому, что в толстую кишку попадает химус, содержащий мало клетчатки, что сказывается на снижении моторной активности кишки, и большое количество желчных кислот, которые, как установлено, в процессе пищеварения превращаются в вещества, оказывающие канцерогенное влияние на слизистую оболочку. Снижение скорости прохождения химуса по кишке создает более длительный контакт канцерогенов и слизистой. Все это вызывает нарушение и микробного пейзажа, что в свою очередь изменяет состав ферментов микробного происхождения.

Некоторые исследователи установили определенную зависимость между частотой обнаружения аденом и мужским полом умерших, а также такими заболеваниями, как атеросклероз, злокачественные опухоли, дивертикулез и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические неспецифические заболевания легких.

Патологическая анатомия

Согласно Международной гистологической классификации опухолей, доброкачественные новообразования толстой кишки представлены следующим образом.

а) тубулярная (аденоматозный полип),

2. Аденоматоз (аденоматозный полипоз кишечника).

а) полип Пейтца—Егерса и полипоз;

б) ювенильный полип и полипоз.

Гиперпластический (метапластический) полип.

Доброкачественный лимфоидный полип и полипоз.

Глубокий кистозный колит.

Гиперпластические полипы выглядят как мелкие (до 0,5 см в диаметре), слегка возвышающиеся над уровнем слизистой оболочки образования мягкой консистенции и обычного цвета. Они характеризуются удлинением и кистозным расширением крипт. Эпителий в таких полипах пилообразно извитой, с уменьшенным количеством бокаловидных клеток.

Железистые и железисто-ворсинчатые (тубулярные аденомы) представляют собой более крупные образования (до 2—3 см в диаметре), имеющие, как правило, выраженную ножку или широкое основание. По окраске они близки к окружающей слизистой оболочке, но имеют более плотную консистенцию, смещаются вместе со слизистой оболочкой, редко кровоточат и изъязвляются. По степени морфологической дифференцировки эпителия различают три группы тубулярных аденом: со слабой, умеренной и значительной дисплазией. При слабой степени сохраняется архитектоника желез и ворсин; уменьшается количество бокаловидных клеток, ядра их вытягиваются, несколько увеличиваются, но располагаются в один ряд; число митозов увеличено незначительно. При выраженной дисплазии нарушается строение желез и ворсин, ядра могут располагаться во всех отделах клетки, отмечается их увеличение, появляется много митозов, в том числе патологических; бокаловидные клетки исчезают. Умеренная дисплазия характеризуется промежуточными изменениями.

Ворсинчатые аденомы имеют слегка дольчатую поверхность, напоминая ягоду малины. По размеру, как правило, бывают больше тубулярной аденомы.

Ювенильные полипы нельзя относить к аденомам, потому что в них не бывает гиперплазии желез и атипических изменений железистого эпителия. Такое образование довольно крупное часто свисает в просвет кишки на длинной ножке, гладкое, более интенсивно окрашенное (ярко-красное, вишневого цвета). При микроскопии представляет собой кистозно-гранулирующий полип, расширенные железы которого выстланы типичным кишечным эпителием и содержат слизистый секрет.

Классификация

По клинической картине все доброкачественные опухоли толстой кишки можно разделить на две основные группы: эпителиальные опухоли, встречающиеся чаще всего (92 %) и представляющие наибольшую опасность роста и малигнизации, и редкие новообразования, частота отдельных форм которых колеблется в пределах 0,2-3,5 % (в целом 8 %), вероятность их малигнизации мала, кроме меланомы и карциноида.

Важное клиническое значение имеет подразделение эпителиальных опухолей по гистологическому строению, величине и фактору множественности.

По гистологическому строению полипы подразделяются на:

От величины доброкачественного новообразования зависит вероятность его малигнизации: чем больше размер доброкачественной опухоли, тем выше вероятность ее малигнизации.

По фактору множественности эпителиальные опухоли делят на:

3. диффузный (семейный) полипоз.

Фактор множественности имеет важное значение в прогнозе заболевания — одиночные полипы редко малигнизируются (1—4 %)и имеют более благоприятный прогноз. Множественные полипы могут располагаться в одном из отделов толстой кишки компактно или обнаруживаются по 1—2 и более в каждом отделе (рассеянные), малигнизируются до 20 %. Рассеянные множественные полипы трудно дифференцировать от диффузного полипоза толстой кишки. Последний обычно характеризуется массивностью поражения (насчитываются сотни и тысячи полипов, а иногда вообще не остается участков непораженной слизистой оболочки), а главное — передается по наследству, т. е. носит семейный, генетически обусловленный характер и обладает значительной склонностью к малигнизации (80-100 %).

Среди эпителиальных полиповидных образований толстой кишки встречаются своеобразные, экзофитно растущие, стелющиеся по кишечной стенке, мягкие на ощупь образования мелкодольчатого строения. Гистологически это ворсинчатые аденомы, и к ним может быть применен клинический термин «ворсинчатая опухоль».

Выделяют две формы ворсинчатых аденом по микроскопической картине — стелющуюся и узловую. Узловая форма встречается чаще и располагается на одной из стенок кишки в виде компактного экзофитного узла с широким и коротким основанием или ножкой. При стелющейся форме ворсинчатые разрастания располагаются по поверхности слизистой оболочки плоско, почти циркулярно охватывая стенку кишки.

Макроскопически ворсинчатая опухоль окрашена в красноватый цвет из-за обилия кровеносных сосудов в их строме. Тонкие и нежные ворсинки легко травмируются и кровоточат, поэтому само по себе кровотечение не является свидетельством озлокачествления этих образований.

Злокачественная трансформация крупной аденомы толстой кишки может быть диагностирована с высокой степенью вероятности при наличии двух или более из следующих эндоскопических признаков малигнизации: плотная консистенция ворсинчатого образования, наличие участков уплотнения, бугристость поверхности, наложение фибрина, изъязвление поверхности и контактная кровоточивость.

Ворсинчатую опухоль толстой кишки целесообразно выделять как самостоятельную нозологическую единицу.

Большинство эпителиальных новообразований (полипов) проходит последовательные стадии развития от малых размеров к большим, от малой выраженности пролиферативной активности к большей, вплоть до перехода в инвазивный раковый процесс.

Появление гиперпластических полипов предшествует возникновению железистых (аденоматозных) полипов, которые по мере роста могут подвергаться ворсинчатой трансформации, а в ворсинах удается обнаружить признаки инвазивного роста. Развитие полипов происходит медленно от простейшего строения к резким степеням атипии и дисплазии слизистой оболочки, вплоть до развития рака, причем этот процесс протекает не менее 5 лет, а в среднем длится 10-15 лет.

Клиническая картина

Диагностика

При наличии перечисленных выше симптомов необходимо проведение пальцевого исследования прямой кишки и ректороманоскопии.

При пальцевом исследовании удается изучить участок прямой кишки до 10 см от края заднего прохода. Этот первичный метод диагностики необходимо применять всегда. Он обязательно должен предшествовать ректороманоскопии, поскольку это достаточно информативный способ выявления и других заболеваний прямой кишки (геморрой, свищи, трещины и др.), окружающей клетчатки (кисты и опухоли) и предстательной железы у мужчин (аденома, простатит, рак).

Ректороманоскопия требует специальной подготовки с помощью очистительных клизм или пероральных слабительных (фортранс и др.). Этот метод исследования более информативен и дает возможность обнаружить большую часть полипов толстой кишки, так как более 50 % из них локализуется в прямой и сигмовидной кишках, т. е. в пределах достижимости ректоскопа (25-30 см от края заднего прохода). При обнаружении полипов в прямой или сигмовидной кишке необходимо тщательное исследование вышележащих отделов толстой кишки и желудка, так как нередко сочетанное поражение полипами различных отделов желудочно-кишечного тракта. Для этих целей используются рентгенологическое и эндоскопическое исследования толстой кишки и желудка.

Ирригоскопия имеет важное клиническое значение, она позволяет диагностировать большинство полипов более 1 см в диаметре, более мелкие образования удается обнаружить значительно реже. Поэтому при профилактических осмотрах лучше воспользоваться колоноскопом, с помощью которого удается обнаружить практически любые образования (размером менее 0,5 см).

При эндоскопическом исследовании толстой кишки гиперпластические полипы выглядят как мелкие (менее 0,5 см в диаметре), слегка возвышающиеся над уровнем слизистой оболочки образования мягкой консистенции и обычного цвета. Нередко гипертрофированные лимфатические фолликулы симулируют гиперпластические полипы (подтверждением этого является гистологическое исследование).

Аденоматозные полипы имеют размеры более 0,5 см и могут достигать 2-3 см в диаметре, иметь ножку или располагаться на широком основании, по окраске близки к окружающей слизистой оболочке, но имеют более плотную консистенцию, смещаются со слизистой оболочкой, изъязвляются и кровоточат редко.

Аденопапилломатозные полипы (железисто-ворсинчатые) обычно превышают 1 см в диаметре, имеют бархатистую поверхность, что создает впечатление матовости окраски, иногда представляются мелкодольчатыми из-за неровной поверхности, могут эрозироваться, причем дно язв покрывается фибрином, из-под которого выделяется в небольшом количестве кровь.

Ворсинчатые полипы имеют большие размеры (от 2 см и более), могут иметь толстую ножку (полипы) или распластываются по слизистой оболочке (опухоли), иногда принимая стелящийся характер. Они занимают большую площадь, лишь слегка возвышаются над окружающей слизистой оболочкой и не имеют четких границ. Цвет таких образований мало отличается от цвета слизистой оболочки, характерна бархатистость и матовость их поверхности, наличие изъязвлений позволяет заподозрить начало малигнизации. Отрицательные результаты биопсии не могут служить доказательством отсутствия злокачественного роста, и окончательное заключение делают после удаления всей ворсинчатой опухоли.

|  |

|  |

Лечение

Консервативных методов лечения полипов и ворсинчатых аденом толстой кишки к настоящему времени не существует. Предложенный А. М. Аминевым (1965) метод лечения полипоза соком травы чистотела не нашел широкого применения в связи с сомнительной эффективностью. Использование его нецелесообразно, так как попытки консервативного лечения приводят лишь к откладыванию операции и прогрессированию заболевания вплоть до малигнизации полипа.

Биопсия не имеет существенного значения в определении тактики лечения полипов толстой кишки. Небольшие участки полипа, взятые для биопсии, не могут характеризовать сущность патологического процесса во всей опухоли. Информация о полипе на основании биопсии неполная и может быть ошибочной. Полностью иссеченный полип — лучший материал для гистологического исследования.

В современных условиях лишь удаление полипов эндоскопическим и хирургическим путем гарантирует успех лечения. Наиболее распространенными методами хирургического лечения полипов и ворсинчатых аденом толстой кишки являются:

• полипэктомия с помощью ректоскопа или колоноскопа с электрокоагуляцией ножки или ложа полипа;

• трансанальное иссечение новообразования;

• колотомия или резекция кишки с опухолью;

• трансанальная резекция прямой кишки с формированием ректоанального анастомоза по поводу циркулярных или почти циркулярных ворсинчатых опухолей нижнеампулярного отдела прямой кишки;

• трансанальное эндомикрохирургическое иссечение новообразования.

Все методы удаления полипов применяют после специальной подготовки толстой кишки с помощью слабительных и очистительных клизм. Такая подготовка служит также профилактикой осложнений.

Одно из основных осложнений — кровотечение, может возникнуть на протяжении до 10 сут после вмешательства. Появление крови из заднего прохода в 1-е сутки после удаления полипа связано с недостаточной коагуляцией сосудов ножки полипа. Более позднее кровотечение развивается в результате отторжения струпа, что чаще всего наблюдается через 5-12 дней после операции. И ранние, и поздние кровотечения могут быть незначительными, а могут быть массивными, представляющими опасность для жизни больного. Для ликвидации этого осложнения требуется повторное эндоскопическое исследование, во время которого производится электрокоагуляция кровоточащего сосуда. Иногда такие мероприятия не помогают, и приходится прибегать к лапаротомии и резекции кишки.

Вторым по частоте осложнением является перфорация стенки кишки, которая также может возникнуть или во время вмешательства, или спустя некоторое время, даже несколько суток, после него. Возникновение позднего осложнения объясняется глубоким ожогом стенки кишки в области основания удаленной опухоли во время электрокоагуляции.

При возникновении этого осложнения на внутрибрюшной части толстой кишки выполняют лапаротомию и ушивание дефекта стенки кишки, отключение этого отдела из пассажа кала путем наложения на вышележащие отделы колостомы или, если перфорация произошла достаточно высоко, поврежденный участок выводят в виде двуствольной колостомы. В дальнейшем таких больных ведут, как больных с перитонитом, несмотря на то что в кишке после подготовки отсутствует содержимое и при перфорации в брюшную полость попадает только газ. При наличии современных антибактериальных средств и противовоспалительной терапии с этим удается справиться без осложнений.

При благоприятном послеоперационном течении вопрос о закрытии колостомы может ставиться через 2—4 мес.

После удаления все новообразования толстой кишки в обязательном порядке подвергаются гистологическому исследованию, чтобы можно было судить о степени дисплазии эпителия или наличии озлокачествления.

Если обнаружены аденоматозные и ворсинчатые полипы, больного можно выписать из стационара под обязательное диспансерное наблюдение.

Если же обнаружены участки перехода в аденокарциному, необходима повторная колоно- или ректоскопия с взятием материала из ложа новообразования для гистологического или цитологического исследования. При отсутствии комплексов аденокарциномы больной может быть выписан из стационара с обязательным ежемесячным эндоскопическим обследованием; при подозрении на рецидив опухоли необходимы повторная госпитализация, тщательное обследование и решение вопроса о дальнейшей тактике лечения.

При обнаружении комплексов злокачественных клеток в материале из ложа опухоли принимается решение о радикальной операции.

Отдаленные результаты лечения и диспансерное наблюдение

Учитывая возможность рецидивирования доброкачественных новообразований толстой кишки и возникновения рака, особенно в первые 2 года после операции, больные должны находиться на постоянном диспансерном наблюдении. После удаления доброкачественных полипов первый осмотр производится через 1,5—2 мес., затем каждые полгода, а при ворсинчатых опухолях — каждые 3 мес. в течение первого года после удаления. Далее осмотр производится 1 раз в год.

После удаления озлокачествленных полипов в 1-й год после операции необходим ежемесячный осмотр, на 2-м году наблюдения — каждые 3 мес. И только спустя 2 года возможны регулярные осмотры каждые 6 мес.

В первые 2 года после удаления доброкачественных новообразований возникновение рецидива отмечено у 13 % больных, а новые полипы в различных отделах толстой кишки — у 7 %. Рецидивы после железистых полипов наблюдались в 8 % случаев, железисто-ворсинчатых— в 13 %, а ворсинчатых— в 25 %. Принимая во внимание, что индекс озлокачествления ворсинчатой опухоли равен 40 %, возможно увеличение числа злокачественных новообразований. Появление рецидива служит показанием к срочному повторному оперативному вмешательству.