туалет нпо что это значит

14. Техника проведения туалета наружных половых органов у женщин.

Оснащение: ёмкость с тёплой водой (35-37 0 С); почкообразный лоток; перчатки; ширма; клеёнка; судно; марлевые салфетки; кувшин; корнцанг; мешок для грязных клеенок; водяной термометр.

Подготовка к манипуляции

1. Установить доверительные отношения, конфиденциальные отношения с пациенткой.

Обеспечение сознательного участия в совместной работе.

2. Уточнить у пациентки понимание цели и хода предстоящей процедуры, получить её согласие.

Обеспечение права пациентки на информацию, мотивация пациентки к сотрудничеству.

3. Подготовить необходимое оснащение.

Подготовка к процедуре.

4. Отгородить пациентку ширмой.

Обеспечивается уединения пациентки.

5. Налить в кувшин теплую воду (35-37°С).

Подготовка к проведению процедуры.

Обеспечение инфекционной безопасности.

1. Опустить изголовье кровати, повернуть пациентку на бок; подстелить под ягодицы клеенку с пеленкой и поставить судно.

Предупреждение попадания воды на постельное бельё пациентки.

2. Пациентку повернуть на спину, ноги согнуть в коленях и слегка развести в стороны.

Необходимое условие для проведения процедуры.

3. Встать справа от пациентки, взять в левую руку емкость (кувшин) с теплой водой для подмывания; в правую – корнцанг с салфеткой.

Обеспечение эффективности и четкости выполнения.

4. Лить воду на гениталии женщины, а салфетками (меняя их проводить движения сверху вниз от паховых складок к гениталиям, затем к анусу), обмывая:

а) одной салфеткой – паховую область справа и слева;

Обеспечение инфекционной безопасности и гигиены половых органов.

б) второй салфеткой – правую и левую половые губы, слегка раздвигая их;

в) анальное отверстие, – меняя салфетки, после каждого этапа;

5. Сухой салфеткой промокательными движениями осушить гениталии пациентки в том же направлении, что и при подмывании:

а) паховую область справа и слева;

б) правую и левую половые губы;

в) анальное отверстие, – меняя салфетки, после каждого этапа.

Обеспечение гигиенического комфорта.

1. Убрать судно, клеёнку, перемещая пациентку на бок и обратно одновременно.

2. Помочь пациентке занять удобное положение в постели.

Обеспечение комфорта пациентки.

3. Обработать использованные предметы ухода.

Обеспечение инфекционной безопасности.

4. Снять перчатки, положить их в лоток для использованных материалов с последующей дезинфекцией.

Обеспечение инфекционной безопасности.

5. Укрыть пациентку.

Обеспечение комфортного состояния пациентки.

6. Вымыть и осушить руки.

Обеспечение инфекционной безопасности.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Страна немытых туалетов: почему мы никак не научимся элементарной гигиене

Честно говоря, мы в Cosmo не знаем, как обстоят дела с общественными мужскими туалетами, но с женскими всё очень плохо: даже в бизнес- и торговых центрах, офисах и дорогих ресторанах, зайдя в туалет, можно увидеть разруху. Мокрый стульчак, грязные стенки унитаза, брошенная мимо ведра туалетная бумага — всё это в порядке вещей. И что-то нам подсказывает, что в мужских клозетах примерно та же обстановка. Во всяком случае те общественные туалеты, что считаются общими, выглядят и пахнут еще хуже, чем женские. Например, в новеньких пригородных электричках с удобными креслами и кондиционерами стоят все те же металлические унитазы системы «гадим на рельсы», а большинство вагонов в поездах дальнего следования вообще не меняли на новые, и в них туалеты больше похожи на камеры пыток — дышать в них не рекомендуется.

При этом в Сети регулярно появляются посты возмущенных граждан, попавших в больницы: туалеты там еще хуже, чем в поездах, хотя, казалось бы, хуже некуда. Администрация больниц в ответ жалуется на недостаток финансирования и вандалов, которые рисуют на стенах и крадут туалетную бумагу.

В общем, разруха со всех сторон: мы и гадим во всех смыслах этого слова, и за собой не убираем. Перед тем как зайти в общественный туалет, приходится собираться с духом — никогда не знаешь, что там увидишь. Что с ними не так? Давай разбираться!

Дворцы для народа

Первый капитальный публичный туалет в России построили в 1900-х: кирпичное строение на Смоленской площади называли ретирадой (ранее, что забавно, это переводилось как «отступление» или «убежище при отступлении») и пользоваться им не спешили — проще и привычнее было найти кусты или обычные деревянные нужники, которые к тому времени уже были обязаны строить все владельцы доходных домов. Ретирад становилось всё больше, люди привыкали ими пользоваться, но в какой-то момент что-то пошло не так.

После революции в числе прочих радикальных изменений началась стремительная урбанизация: по данным первой всеобщей переписи населения России, в 1897 году городские жители составляли 1/7 населения, а уже к концу тридцатых годов — треть. В первые послереволюционные годы стране было несколько не до общественных туалетов, конечно, но после, что характерно, ничего не изменилось.

Вернее, масштабная стройка сталинской эпохи не обошла своим вниманием общественные уборные. Но их проектировали и строили по образу и подобию всего остального — метро, высоток, «народных дворцов». Размером и помпезностью эти туалеты могли поспорить с Мавзолеем, и очереди в них стояли примерно такие, как и на просмотр мумии Ленина, потому что никому не приходило в голову, что общественных туалетов должно быть много. И, главное, что в них должно быть чисто.

Легенда гласит, что большой друг советской власти французский писатель Андре Жид написал книгу «Возвращение из СССР» после того, как приехал в Союз на похороны Горького и попал в общественный туалет. Увиденное так потрясло его, что книга вышла совершенно антисоветской. Андре, книги которого раньше выходили в Союзе мгновенно, теперь вообще не печатали на русском. Неизвестно, насколько легенда правдива в части «ватерклозет в качестве комнаты ужасов», но те из нас, кто застал туалеты позднего СССР, едва ли в ней сомневаются.

Не о роскоши надо думать!

Впрочем, неясно, как у советских граждан могла появиться привычка к гигиене, если туалетной бумаги в СССР не существовало до 1969 года. Именно так: только через восемь лет после полета Юрия Гагарина в космос государство вдруг задумалось о том, чем же народ великой страны подтирается. Народ подтирался чем мог и сочинял об этом анекдоты:

Поначалу туалетная бумага показалась населению ненужной роскошью и плохо продавалась. А потом мгновенно стала дефицитом: человек, увешанный гирляндой рулонов туалетной бумаги, — популярная карикатура тех лет. Где достал?!

Итак, к чему же мы пришли в момент заката советской империи? Общественных туалетов было крайне мало, и в них было страшно заходить: вонь, грязь, антисанитария. Кроме того, большинство из них стали платными к концу восьмидесятых годов — то есть за сомнительное удовольствие испачкать обувь в чужих физиологических выделениях нужно было еще и заплатить. Нет ничего удивительного в том, что никому и в голову не приходило пользоваться туалетом аккуратно: аккуратности учили только маленьких детей. В ключе «Не наступи, смотри под ноги!», «Не трогай ничего руками!» и «Не вздумай на это сесть!». Впрочем, детей чаще всего старались водить в кустики. Для их нежного обоняния всё это было слишком.

Кабинка для унижений

При этом отсутствовала не только культура непосредственного использования уборных, но и культура отношения к совершенно естественной человеческой потребности. Конечно, неудивительно, что при таком состоянии общественных уборных всё, что связано с выделительной системой организма, считалось грязным и гадким. Но поразительно другое: иногда возникает ощущение, что мы сами делали и продолжаем делать всё для того, чтобы потребность опорожнить кишечник или мочевой пузырь реализовывалась исключительно с элементами унижения человеческого достоинства.

Достаточно вспомнить детские сады, в которых практиковалось коллективное высаживание на горшки.

Буквально две недели назад в СМИ появились новости о том, что в школах снимают двери туалетных кабинок — чтобы дети не списывали во время ЕГЭ.

А выучка школьников поднять руку и спросить: «Можно выйти?» – вместо того чтобы просто взять и пойти в туалет? Наверное, каждая может вспомнить школьную легенду о том, как кому-то не разрешили выйти и бедняга оконфузился прямо в классе. Так вот: скорее всего, это была не легенда.

Кусты и подворотни

Вот те самые места, которыми мы до сих пор не стесняемся воспользоваться, когда приспичит. Знаете почему? Потому что сейчас 2019 год, но ничего вообще не изменилось. В крупных городах можно найти синие кабинки (в которые страшно зайти) или стационарные туалеты на две кабинки (в которые зайти еще страшнее), в небольших нет и того, но в любом случае этих туалетов слишком мало. Есть кафе и рестораны, и теоретически любой человек имеет право зайти и воспользоваться там туалетом, но на практике тебя могут и не пустить. Остаются торговые центры, но, если ни одного ТЦ рядом нет, придется искать подворотню: в таких местах и общественного туалета не найдешь точно. Кстати, если у тебя вдруг нет с собой денег, то тебе туда же — в кусты. Именно тебе: во-первых, ты не в состоянии, как мужчина, помочиться на ближайший угол стоя, а во-вторых, ты в силу строения женской мочеполовой системы не можешь долго терпеть.

И чтобы не быть голословными: согласно исследованию WaterAid (неправительственная организация, занимающаяся вопросами водоснабжения, санитарии и гигиены) Россия занимает первое место в рейтинге «не бедных, а вполне развитых стран, где тем не менее хуже всего обстоят дела с частными и общественными туалетами» (с). В абсолютных цифрах это означает, что в России свыше 39,4 миллиона человек, или пятая часть населения, не имеют доступа к чистым туалетам. И это касается вовсе не только сельского населения: по показателю численности городского населения без доступа к безопасным и чистым туалетам Россия занимает пятое место — после Индии, Китая, Индонезии и Нигерии. Дела у нас с этим хуже, чем, например, в Республике Конго и Бангладеше.

Самый правильный унитаз с точки зрения здоровья

Те из вас, кто путешествовал по Азии, наверняка замечали, насколько распространена там практика использования «мусульманских душей» — аналога биде. Даже в полузаброшенном туалете на пляже или заправке вы обязательно увидите канистру с чистой водой и ковшик для подмывания. Приходилось ли вам задумываться, что такой примитивный набор аксессуаров справляется со своей функцией куда эффективнее туалетной бумаги?

Подмывать промежность каждый раз после отправления естественной нужды, используя бумагу только чтобы удалить остатки воды, — именно так выглядит идеальная гигиеническая формула, предотвращающая микротравмы и инфицирование кожи в анальной области, циститы, воспаление сальных, куперовых (у мужчин) и бартолиновых (у женщин) желез. Помимо прочего, данный подход экологичнее, нежели использование сухой и влажной туалетной бумаги – последняя, вопреки обещаниям на упаковке, очень плохо растворяется в воде и засоряет канализацию.

Ну и руки мусульмане моют тщательно — это не вся, но основополагающая часть туалетной гигиены.

Но это еще не все. Оказывается, напольный унитаз (его также называют турецким) лучше традиционного, с сидением: в позе на корточках прямая кишка не пережимается лобково-копчиковой мышцей, благодаря чему кишечник легче опорожняется, что экономит время, избавляет от неприятных ощущений и является хорошей профилактикой геморроя.

Что же теперь, заново ремонтировать туалет, выкорчевывая из кафеля служившего верой и правдой керамического друга в пользу восточных традиций? Вовсе не

обязательно: оборудовать душ для подмывания технически не так уж и сложно (особенно, если поблизости есть раковина), а вместо турецкого унитаза можно использовать специальную скамеечку для ног.

И еще пара слов о традициях: один из пунктов исламского туалетного этикета запрещает разговаривать вслух в отхожих местах. Вот уж за оскорбление каких чувств верующих надо и правда нещадно карать, так это за беседы по мобильнику в позе орла или с соседями по кабинке, не находите?

Все о медицине

6K постов 30.4K подписчиков

Правила сообщества

1)Не оскорбляйте друг друга

2) Ув. коллеги, при возникновении спора относитесь с уважением

3) спрашивая совета и рекомендации готовьтесь к тому что вы получите критику в свой адрес (интернет, пикабу в частности, не является медицинским сайтом).

Вот уж за оскорбление каких чувств верующих надо и правда нещадно карать, так это за беседы по мобильнику в позе орла или с соседями по кабинке, не находите?

Я всегда стараюсь громко и протяжно пердеть, когда рядом в кабинке кто-то устроил мобильный офис

Эх молодёжь, прикалываетесь в камментах ))

,,Ну и руки мусульмане моют тщательно — это не вся, но основополагающая часть туалетной гигиены.»

— Василий Иваныч, ты не знаешь кто стены в туалете гавном мажет.?

— Знаю, Фурманов, он один после туалета руки моет..

Тщательно моют руки? Поржал. Автор в Азии не был, видимо. Только к религии это отношения не имеет.

Паломники-велосипедисты из Лондона прибыли в Медину. не нарушая традиций..

Религию зачем к медицине приплели?

Реклама этой штуки шедевральна https://youtu.be/YbYWhdLO43Q

Скамеечки. Залезешь как орёл на эту скамеечку, она вперёд поедет и лязгнешься жопой на обдристаный унитаз. И будет тебе жопа красной розочкой с коричневым соусом из дерьма.

Сорок тысяч лет человек срал стоя и не думал о таком. Все выжили и замечательно себя чувствовали. По-моему это все немного надумано. Как удобно, так и серь.

И еще пара слов о традициях: один из пунктов исламского туалетного этикета запрещает разговаривать вслух в отхожих местах.

Как бы: вопрос гигиены, но долбоебы придумали, что ты так алаха оскорбляешь.

Наночастицы, которые разъедают налет, вызывающий инфаркт

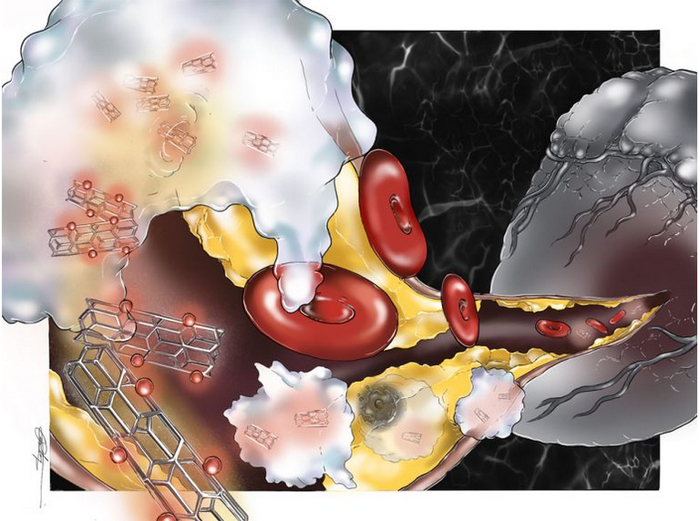

Ученые Мичиганского государственного университета и Стэнфордского университета создали наночастицы, разъедающие изнутри части бляшек, которые вызывают сердечные приступы.

Брайан Смит, доцент кафедры биомедицинской инженерии в Мичигане, и его команда коллег разработали наночастицу «Троянский конь», которая может быть направлена на поедание мусора и уменьшение налета на стенках сосудов. Открытие может стать потенциальным средством лечения атеросклероза, основной причины смерти в Соединенных Штатах.

Макрофаги – это тип белых кровяных клеток в нашей иммунной системе, которые поглощают и переваривают клеточный мусор, чужеродные вещества, микробы, раковые клетки и все, что не имеет белков, специфичных для здоровых клеток организма.

Попав внутрь макрофагов артериальных бляшек, наночастица доставляет лекарственное средство, которое стимулирует клетку поглощать клеточный мусор и удалять больные / мертвые клетки. При повторном оживлении макрофагов размер бляшек уменьшается.

Ожидается, что будущие клинические испытания наночастиц уменьшат риск большинства видов сердечных приступов с минимальными побочными эффектами из-за беспрецедентной избирательности нанопрепарата, по словам Смита. Его исследования направлены на перехват сигналов рецепторов в макрофагах и отправку сообщений через небольшие молекулы с использованием наноиммунотерапевтических платформ. Предыдущие исследования действовали на поверхности клеток, но этот новый подход работает внутриклеточно и является эффективным в стимулировании макрофагов.

“Мы обнаружили, что можем стимулировать макрофаги к избирательному поеданию мертвых и умирающих клеток – эти воспалительные клетки являются предшественниками атеросклероза – которые являются причиной сердечных приступов”, – сказал Смит. “Мы могли бы доставить небольшую молекулу внутри макрофагов, чтобы сказать им, чтобы они снова начали захватывать и переваривать бляшки”.

Этот подход также имеет применение помимо атеросклероза, добавил он.

“Мы смогли объединить новаторские открытия в области атеросклероза нашими сотрудниками с современными возможностями селективности и доставки нашей усовершенствованной платформы наноматериалов», – пояснил Смит. «Мы продемонстрировали, что наноматериалы способны избирательно находить и доставлять сообщения именно тем клеткам, которые необходимы.”

Пунктирная линия очерчивает атеросклеротическую артерию, а зеленые части это наночастицы, которые находятся в бляшке.Красный цвет указывает на макрофаги, которые являются типом клеток, которые наночастицы стимулируют поглощать мусор. Мичиганский государственный университет.

Болит копчик? Это кокцигодния. Нейромемоблог

Боль в копчике. Может распространяться на соседние регионы: ягодицы, задний проход, промежность. Усиливается при сидении. Уменьшается стоя или при наклоне вперед. Возможны вариации боли.

Такая проблема в 5 раз чаще встречается у женщин. Средний возраст пациентов – 40 лет.

А теперь интересная штука: у копчика есть 3 состояния.

1. Его нестабильность, подвывих, смещение, т.е. аномальная подвижность.

2. Его нормальная подвижность.

3. Его фиксация и неподвижность.

A, Нормальный вид копчика стоя. B, Повышенная подвижность копчика при сгибании, когда пациент сидит. C, Задний подвывих копчика, когда пациент сидит. D, Копчиковая спикула – костный шип (стрелка), отходящая от задней поверхности копчикового сегмента.

В большинстве случаев причиной является аномальная подвижность, которая видна на динамических рентгенограммах копчика в положении стоя и сидя. Проблема в том, что в России её почти не делают. Нам пришлось специально договариваться со знакомым рентгенологом, чтобы поставить такую методику.

КТ и МРТ могут показать воспаление, отек, опухоль и другие редкие причины. Но золотой стандарт – динамическая рентгенография.

В начале терапии могут использоваться противовоспалительные препараты и мягкую подушку под копчик. Затем идет физиотерапия.

Лечение пациентов с сильной болью следует начинать с инъекции местного анестетика и кортикостероидов в болезненный сегмент. Иногда при блокаде рекомендуется заблокировать симпатические ганглии. Инъекцию стоит выполнять под Рентген или УЗИ контролем.

Могут помочь манипуляция на копчик в том числе через прямую кишку и растяжение мышцы, поднимающей задний проход. Более хорошие и стойкие результаты показывают пациенты, кому сделали и блокаду, и манипуляцию.

Хирургическое удаление копчика (кокцигэктомия) проводится только в том случае, если консервативное лечение оказывается неэффективным, что бывает нечасто. В среднем эффективность безоперационного лечения около 85%.

Как видите никаких электрофорезов и пиявок!

Для диагностики нужен специальный рентген стоя и сидя.

Скорее всего такому пациенту нужно будет делать блокаду.

Возможно, врачу потребуется ввести пальцы пациенту в прямую кишку, но все это будет эффективно и может помочь с вероятностью 85%.

Что такое рак и почему его корни следует искать миллионы лет назад? Почему раковая клетка бессмертна? Как она обходит иммунную защиту? Почему стоит относиться скептически к новостям о «победе над раком»? Как классифицируется рак в России и за рубежом? Существует ли эффективное лекарство от рака? Почему важны доклинические исследования? Какие инновационные методы лечения онкологии могут появиться в ближайшие десятилетия?

Об этом в большой лекции по онкологии рассказывает Сергей Ткачёв, научный сотрудник лаборатории Испытательного лабораторного центра Ростовского научно-исследовательского онкологического института.

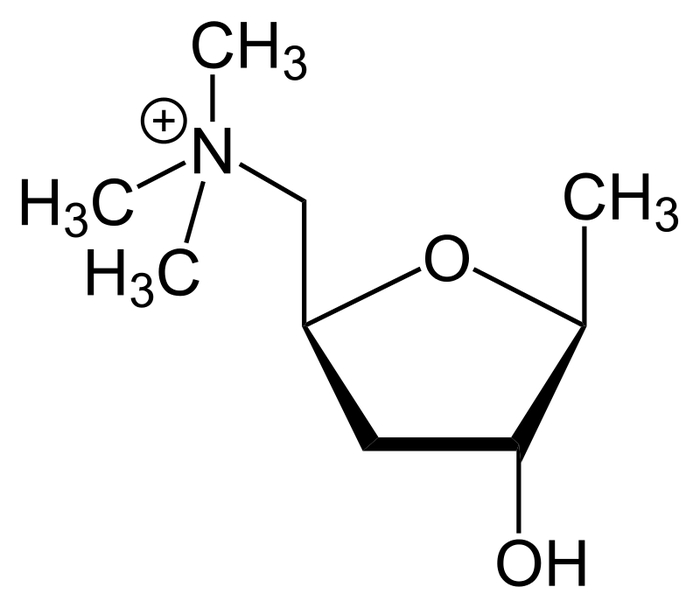

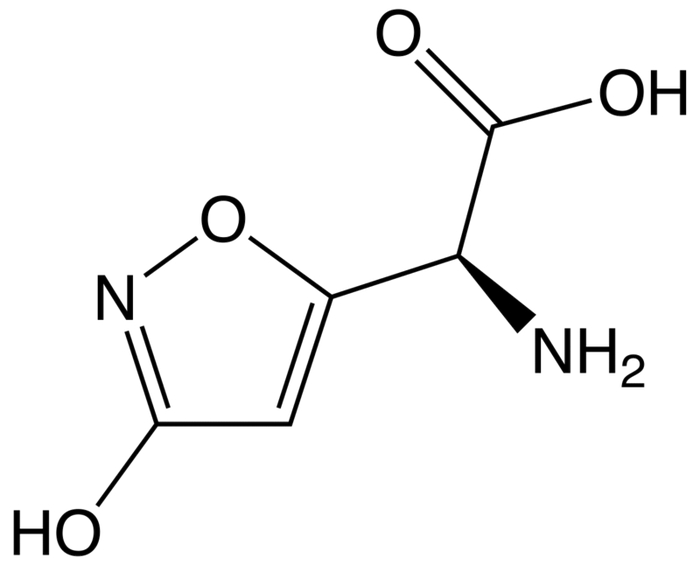

Микродозинг мухоморов. Пара биохимических слов об этих красавцах

В интернете резко повысилась концентрация историй про микродозинг мухоморов, с разной степенью этого «микро». На глаза попался шикарный пост в соцсетях от замечательной писательницы в жанре фэнтези Ольги Громыко (вообще-то у неё есть биологический бэкграунд, т.е. настоящее, профильное образование, а не вот это вот всё «из интернетиков»). Цитирую полностью:

Финальная фраза ясна. Мухомор ядовит. Не ожидали? А он такой, да. Конечно сложно сразу сходу отравиться, если использовать реально небольшую дозу. Доза отравляющего вещества часто имеет значение. Не верите? Спросите Григория Распутина.

Иботеновая кислота, в отличие от, может проникать через ГЭБ. Она действует именно там, в святая святых, в ЦНС. Вещество вмешивается в систему глутамата (был пост и про глутамат, но как пищевую добавку) и является агонистом специфических рецепторов (если нужна такая точность, NMDA-рецепторы глутамата). Её действие биохимически интересно: в нейронах начинает накапливаться Ca(2+), и нейроны начинают перевозбуждаться. На практике это может проявляться в «снятии чувства усталости». Многие об этом пишут: больше сил, быстрее мысли, ай да чудо-мухомор. Ну да, только вовсе ни к чему это (c) М. Йода.

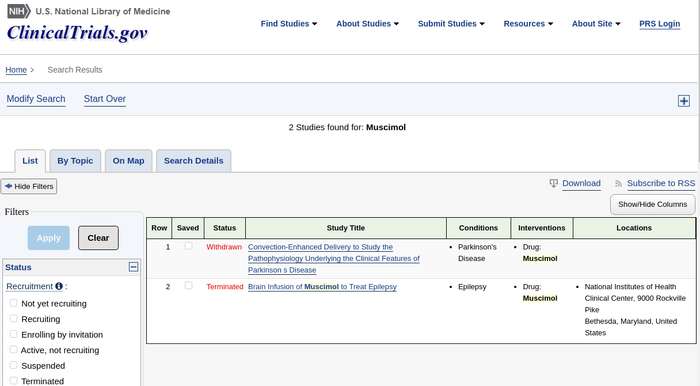

Но всё-таки, раз уж эти вещества такие сильные и активные, то лекарства из них тоже могут получиться «ничего так, действующие»? А давайте вместе заглянем в международную базу данных по проводимым клиническим исследованиям. По этим веществам на данный момент на Clinicaltrials.gov два клинических исследования. Всего два.

Источник: наш биолого-медицинский канал Биохимикум на Яндекс.Дзен. Текст мой (кроме вставки из ВК Громыко, вот так ненавязчиво записала потрясающую Ольгу Николаевну в соавторы. ), мухоморы из сети конечно. Красивое!

Врачебная ошибка в психиатрии. Эксперимент американского психолога Дэвида Розенхана и результаты исследования с реалиями сегодняшнего дня

В 1973 году Дэвид Розенхан провёл эксперимент, исход которого неожиданно поставил под вопрос существование всего института психиатрии. Психолог задался вопросом, насколько точно психиатры могут отличить психически больных от «нормальных» людей. Не строя гипотез, Розенхан уговорил восьмерых друзей пожертвовать несколькими месяцами своей жизни. Все участники эксперимента отправились в восемь разных психиатрических клиник, расположенных в пяти американских штатах. Лечебницы отличались друг от друга по статусу: часть «пациентов» посетили государственные учреждения со «среднестатистическими» условиями, другие — попали в частные клиники, где могли наслаждаться относительной роскошью.

По условиям эксперимента каждый из участников самостоятельно прибыл в лечебницу, оказался на приёме у психиатра и пожаловался на один-единственный специфический синдром — на слово «плюх», звучащее в его голове. «Плюх» был единственным «симптомом» болезни. В остальном мужчины вели себя адекватно, говорили о себе исключительно правду, не скрывали никаких фактов своей биографии. Несмотря на это, все они были госпитализированы, каждый получил тяжеловесный диагноз — шизофрению или депрессивно-маниакальный психоз. Интересно, что после госпитализации участники обращались к медперсоналу и утверждали, что им стало лучше, что голос пропал и что они готовы вернуться домой. Однако никто из них не был выписан досрочно. Кроме того, все «пациенты» получали медикаментозное лечение (участники эксперимента не проглатывали лекарства). При этом и сегодня, спустя более 40 лет, наука не может предоставить точных данных о характере действия большинства психотропных препаратов.

Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Science, вызвали скандал в научном сообществе. На Розенхана обрушилась критика и, прежде всего, со стороны психиатров. Многие из них считали, что эксперимент был поставлен некорректно. А автор классификации психических расстройств DSM-IIⓘДиагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (англ. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders — DSM ) — принятая в США номенклатура психических расстройств. Роберт Спитцер заявил:

«Если бы я выпил литр крови и, скрыв это, с кровавой рвотой явился в отделение экстренной медицинской помощи любой больницы, то поведение персонала было бы вполне предсказуемым. Если бы они мне поставили диагноз и назначили лечение, как при язве желудка, вряд ли бы я смог убедительно доказать отсутствие у медицинской науки знаний о диагностике этого заболевания».

В ответ Розенхан провёл ещё один незапланированный эксперимент, поскольку возмущённые специалисты одной из клиник сообщили Розенхану, что никогда не перепутали бы здоровых и нездоровых людей. Они предложили ему вновь провести аналогичное исследование, направив в их больницу любое количество «псевдопациентов». Розенхан согласился. Через три месяца руководство учреждения сообщило, что выявило 41 здорового человека. При этом Розенхан никого в клинику не отправлял.

Эксперимент, сломивший статус психиатрии, спровоцировал не только общественные дебаты. Упоминавшийся выше Роберт Спитцер принялся за создание новой классификации DSM-III, исключающей любые эфемерные утверждения. Теперь, с 1980 года, диагнозы базировались на конкретном перечне симптомов, частоте и длительности их проявления. Сам Спитцер утверждал, что исправленная версия DSM являлась «защитой медицинской модели применительно к психиатрии».

Спустя годы психолог, журналист и писатель Лорин Слейтер, заинтересовавшаяся экспериментом Розенхана, решила его повторить. Женщина выбрала клинику с отличной репутацией и попала на приём к психиатру. После первой же беседы, в ходе которой она пожаловалась на слово «плюх», врач выявил у нее признаки психоза и выписал антипсихотическое средство.

После Слейтер посетила ещё восемь клиник, встретилась с врачами и повторила легенду. В большинстве случаев женщине ставили диагноз «депрессия» с элементами психоза. Важно, что в классификации DSM депрессия находится «в разделе тяжёлых заболеваний, сопровождаемыми выраженными моторными и интеллектуальными расстройствами». За время эксперимента Слейтер получила рецепты на 25 антипсихотических препаратов и 60 антидепрессантов. При этом беседа с врачом ни разу не длилась более 12,5 минут.

Слейтер поспешила сообщить о своём опыте Роберту Спитцеру, который сдался после долгого сопротивления идее Розенхана. Он сообщил:

«Я разочарован. Думаю, врачи просто не любят говорить: «Я не знаю».

Тем не менее результаты двух аналогичных экспериментов кое в чём различались. Во время исследования Розенхан отмечал, что к пациентам психиатрических лечебниц относились не только непрофессионально, но и не по-человечески. Он записал, что пациентов били и игнорировали. По его словам, однажды в многолюдную палату зашла медсестра, расстегнула блузку и поправила бюстгальтер. Было очевидно, что она не воспринимала своих пациентов как полноценных личностей: для нее их не существовало.

Во время эксперимента Слейтер персонал обходился с ней более чем тактично. Кроме того, ей ни разу не предложили госпитализацию, как это сделали бы около 40 лет назад.

Сегодня психиатры опираются на руководство DSM-V ⓘПоследняя официальная версия диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, опубликованное в 2013 году. Но несмотря на постоянные инновации и усовершенствования, на сегодняшний день психиатрическое лечение всё также остаётся далёким от идеала. Безусловно, нельзя отрицать, что многие психиатры являются заслуженными специалистами и в буквальном смысле спасают своих пациентов. Однако на общем фоне такие примеры — скорее исключение.

Розенхан полагал, что в клинике стремление выявить патологию определяло диагноз. Слейтер в свою очередь считает, что сегодня диагноз базируется на рвении выписывать лекарства. При этом известно, что большинство препаратов лишь купируют симптомы заболеваний, и до сих пор неясно, как именно действуют многие, даже чаще всего рекомендуемые врачами медикаменты. Слейтер пишет:

«Как и в случае лоботомии, никто не знает в точности, почему прозак помогает».

Без сомнений, клиника клинике рознь. Однако в расследованиях и репортажах российских журналистов нередко встречаются описания «психиатрии времен Розенхана». Например, журналистка Марина Коваль устроилась работать санитаркой в одну из провинциальных психиатрических клиник в 2013 году. После она опубликовала репортаж, в котором сообщала о чудовищных условиях, в которых были вынуждены жить пациенты. Коваль пришла к выводу, что грубое нарушение санитарных норм, побои, угрозы, курение медперсонала в палатах, воровство вещей пациентов и пр. является простым следствием того, что психически больных людей не воспринимают как полноценных личностей. Помимо этого, пациенты принимали психотропные препараты, купировавшие симптомы и одновременно делавшие его очень послушным и удобным для медперсонала. Некоторые больные жаловались на побочные эффекты от лекарств: одни падали в обмороки, другие теряли память, третьи резко набирали вес. При этом осмотр психиатра в лучшем случае занимал пять минут. Коваль отмечает, что в современных психиатрических клиниках находится немало внешне абсолютно нормальных людей. В больницу их мог привести простой нервный срыв. Однако, как и в случае с Розенханом, после постановки диагноза и оформления медицинской карты, вопрос «нормальности» никого не волновал.

Безусловно, нельзя дискредитировать психиатрию как институт, обесценив многочисленные инновации, благодаря которым многие получают своевременную и эффективную помощь. Однако эксперимент Розенхана и последующие исследования ставят под сомнение многие принципы современной психиатрии.