тромб в матке что это такое

Метротромбофлебит

Метротромбофлебит – тромбоз и воспаление венозных сосудов матки, являющиеся осложнением послеродового или послеоперационного эндометрита. Метротромбофлебит характеризуется лихорадкой, обильными и длительными кровянистыми выделениями из половых путей, ноющими болями в животе, тахикардией, слабостью. Диагностика метротромбофлебита включает гинекологический осмотр на кресле, исследование гемостаза, УЗИ. Лечение метротромбофлебита проводится стационарно; требует активной противомикробной терапии, назначения антикоагулянтов и антиагрегантов; в случае септических осложнений или массивного кровотечения – удаления матки.

Общие сведения

В гинекологии метротромбофлебит относится к числу послеродовых или послеоперационных септических осложнений. При попадании инфекционных патогенов в венозную сеть матки поражаются сосудистые стенки и окружающие ткани с развитием перифлебита. Воспаление вен матки создает благоприятный фон для тромбообразования. В дальнейшем при метротромбофлебите могут развиваться как местные, так и генерализованные септические и тромбоэмболические осложнения – нагноение тромбов, отслаивающий метрит, инфаркт-пневмония, ТЭЛА, тромбофлебит вен нижних конечностей и таза, сепсис.

Причины метротромбофлебита

По данным исследований, которые проводит современная гинекология, практически во всех случаях фоном для последующего развития метротромбофлебита служит метроэндометрит, возникший после недавно перенесенных и чаще осложненных родов, акушерских, гинекологических либо урологических операций.

Послеродовый метротромбофлебит чаще развивается у женщин с поздними токсикозами беременности, дискоординированной родовой деятельностью, длительным безводным промежутком, массивной кровопотерей при родах. Различные акушерские пособия (кесарево сечения, массаж матки на кулаке, ручное отделение плаценты, ушивание глубоких разрывов шейки матки) также являются факторами риска развития послеродового метротромбофлебита. В гинекологической практике метротромбофлебит может являться осложнением консервативной миомэктомии, хирургического прерывания беременности, операций по иссечению очагов эндометриоза, реконструктивных вмешательств при аномалиях матки.

Метротромбофлебит нередко развивается у пациенток, имеющих в анамнезе указания на варикозную болезнь и тромбофлебит вен нижних конечностей. Возбудителями инфекции при метротромбофлебите может выступать грамотрицательная микробная флора (кишечная палочка, клебсиеллы, протей), грамположительные бактерии (стафилококки, энтерококки, стрептококки), неспоро-образующие анаэробные микроорганизмы (пептококки, бактероиды, пептострептококки) и их ассоциации.

Важнейшим звеном патогенеза метротромбофлебита служит активация прокоагулянтных и тромбоцитарного компонентов гемостаза, характеризующихся снижением антитромбина, повышением фибриногена, структурной и хронометрической гиперкоагуляцией. Кроме того, развитию метротромбофлебита способствует угнетение звеньев клеточного и гуморального иммунитета (уменьшение количества В- и Т-лимфоцитов с нарушением их функций, а также концентрации IgG).

Симптомы метротромбофлебита

Манифестация послеродового метротромбофлебита происходит через 6-9 дней после родов, иногда уже после выписки женщины из роддома. Отмечается незначительное повышение температуры, обильные, не уменьшающиеся в объеме лохии, ухудшение состояния и сна, вялость, слабость, боли в животе ноющего характера. Типична выраженная, не соответствующая температуре тела синусовая тахикардия (до 100-120 уд. в мин.), лабильный, мягкий пульс. На фоне антимикробного лечения эндометрита клиника метротромбофлебита может быть стертой, однако даже в этом случае сохраняются тахикардия и субинволюция матки, длительно не прекращающиеся кровянистые выделения из половых путей.

Диагностика метротромбофлебита

В диагностике метротромбофлебита важно выяснение факторов, способствующих воспалению и тромбозу вен, а также анализ клинических проявлений. При бимануальном гинекологическом исследовании определяется болезненная, увеличенная в размерах матка, имеющая мягковатую консистенцию. Зев цервикального канала ко 2-ой неделе после родов остается раскрытым. При исследовании матки гинеколог может пальпировать извитые уплотненные венозные тяжи, придающие поверхности матки неровную структуру. При тромбофлебите тазовых вен могут выявляться инфильтраты в параметральной клетчатке. Клинические данные при метротромбофлебите подтверждаются в процессе УЗИ малого таза.

Общий анализ крови при метротромбофлебите характеризуется снижением Hb, умеренным лейкоцитозом и увеличением СОЭ. Исследование коагулограммы показывает укорочение времени свертывания, угнетение фибринолитической активности, увеличение ПТИ и концентрации фибриногена, укорочение АВР, признаки гиперкоагуляции по данным тромботеста.

Все внутренние исследования при метротромбофлебите производят крайне осторожно во избежание нарушения целости тромба и развития эмболии, а также распространения септической инфекции. Метротромбофлебит в процессе диагностики дифференцируют с плацентарными полипами и эндомиометритом.

Лечение метротромбофлебита

Терапия метротромбофлебита проводится стационарно. При метротромбофлебите показаны постельный режим, лед на низ живота. Назначаются противомикробные препараты (сульфаниламиды, антибиотики), НПВС, антикоагулянты непрямого (фениндион, аценокумарол) и прямого (гепарин) действия, антиагрегантные средства (ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин, никотиновая кислота), препараты реологического действия (декстран). Терапия антикоагулянтами требует контроля ПТИ и общего анализа мочи: снижение протромбинового индекса и гематурия указывают на кумуляцию препаратов.

При хроническом метротромбофлебите проводится физиотерапия: озокеритолечение, парафинолечение, грязелечение, диатермия, сероводородные ванны. При метротромбофлебите, осложненном нагноением тромбов или обильным кровотечением, может быть показано удаление матки – гистерэктомия или надвлагалищная ампутация.

Осложнения метротромбофлебита

При гематогенном переносе инфекции тромбофлебит может распространяться на вены таза и нижних конечностей. К числу тромбоэмболических осложнений метротромбофлебита относятся ТЭЛА, инфарктная пневмония.

При тяжелом течении метротромбофлебита возможно нагноение тромбов, развитие некроза стенки матки, отслаивающего метрита, обильных маточных кровотечений, сепсиса. В запущенных случаях возможна частичная или полная гангрена матки, формирование абсцессов стенки матки.

Прогноз и профилактика метротромбофлебита

Только в случае своевременной терапии с использованием антикоагулянтов, антиагрегантов и антибиотиков возможно избежать осложнений. Значительно ухудшают прогноз позднее начало лечения метротромбофлебита, нагноение тромбов и тромбоэмболические осложнения.

Профилактика метротромбофлебита требует рационального ведения родов и послеродового периода, соблюдения норм асептики при проведении абортов, гинекологических и акушерских вмешательств, своевременного лечения эндомиометрита.

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений при хирургическом лечении пациенток с гинекологическими заболеваниями

Статья посвящена существующим на настоящий момент мерам профилактики тромбоэмболических осложнений и их эффективности при хирургических вмешательствах, в том числе и в гинекологии в соответствии со стратегией риска. Наибольшие успехи достигнуты при исполь

Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) — собирательное понятие, объединяющее собой тромбоз подкожных и глубоких вен, а также тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА). В клинической практике врача любой специальности, особенно хирургической, крайне важное значение имеют, в первую очередь, тромбоз глубоких вен (ТГВ) и ТЭЛА, возможности их своевременной диагностики и лечения и, конечно, мер профилактики. Венозный тромбоэмболизм представляет собой одну из наиболее серьезных и, к сожалению, не до конца решенных проблем современной медицины. ВТЭО оказывают значительный социальный и экономический ущерб, характеризуясь высокими показателями как распространенности, так и летальности по всему миру. Ежегодно в мире диагностируется более 900 тыс. эпизодов ТГВ и ТЭЛА, которые становятся причиной около 300 тыс. смертей [1]. После инфаркта миокарда и инсульта тромбоэмболические осложнения являются третьей ведущей причиной смерти среди сердечно-сосудистых заболеваний. Так, по данным E. Oger (2000), J. A. Heit и соавт. (2001), R. H. White и соавт. (2005), ежегодная частота возникновения ТГВ составляет 90–220 случаев на 100 тыс. населения. Точные статистические данные по заболеваемости и смертности от ТЭЛА на сегодняшний день не известны, во многом из-за высокой частоты нефатальных и асимптомных форм. Однако по данным 25-летнего популяционного исследования M. D. Silverstein и соавт. (1998), проведенного в штате Миннесота (США), примерная распространенность ТЭЛА оценивается как 1 случай на тысячу человек населения в год. Другие исследования определяют этот показатель от 0,5 до 2,08 на тысячу населения в год. В США от легочной эмболии как непосредственной причины смерти погибают около 200 тыс. человек в год. Отмечено, что риск ТЭЛА резко возрастает у лиц, находящихся на стационарном лечении, причем независимо от диагноза. P. D. Stein (2004) показал, что среди госпитализированных пациентов распространенность ТЭЛА в США составляет уже 0,4%, по некоторым данным — достигает 12–15% по результатам аутопсии пациентов, умерших в больнице, у онкологических пациентов — на каждой второй аутопсии обнаруживаются признаки тромботических осложнений (Kakkaretal, 1999). Смертность при ТЭЛА достигает 30%, однако адекватная тактика ведения пациента с точной диагностикой и своевременно начатым лечением позволяет снизить этот показатель до 2–8%. В то же время ВТЭО являются потенциально предотвратимыми, подчеркивая значимость профилактических мероприятий.

На сегодняшний день установлено, что ВТЭО является многофакторным заболеванием со сложными механизмами развития. Среди факторов риска — артериальная гипертензия, сахарный диабет, курение, возраст, беременность и роды, злокачественные новообразования, антифосфолипидный синдром, наследственные тромбофилии и др. Для профилактики тромбоэмболических осложнений в настоящее время разработан алгоритм, который включает определение степени риска с учетом общего состояния пациента, его индивидуальных особенностей и соматического здоровья, анамнеза и наследственности, а также оценку объема предстоящей манипуляции или операции и проведение профилактических мероприятий, соответствующих степени риска. Оценку хирургического вмешательства, его длительность и объем необходимо обязательно проводить, так как операция сама по себе значительно повышает риск тромботических осложнений. Более 30% случаев тромбоэмболии легочной артерии и тромбозов глубоких вен непосредственно связаны с общехирургическими вмешательствами, при ортопедических операциях их частота составляет уже около 50% [5]. В 1960-х гг. В. Каккар, используя йод-125-меченный фибриноген, продемонстрировал естественную картину развития тромботических осложнений у 132 больных после оперативного вмешательства. Автором было показано, что тромбы (подтвержденные также флебографически) сформировались в первые 1–3 дня после операции у 40 больных (30%). У 14 из них тромб спонтанно лизировался в течение последующих 72 часов, а у 26 пациентов лизиса не было отмечено. В последней группе из 26 пациентов у 4 развилась ТЭЛА. В настоящее время механизмы тромбообразования изучены более детально. Обширные оперативные вмешательства, как и любой другой род травмы, включают механизм системной воспалительной реакции, заключающийся в выработке и выделении в кровь большого количества биологически активных веществ. Каскад цитокинов активирует лейкоциты и способствует их адгезии к эндотелию сосудов. Выделяемые активированными лейкоцитами мощные оксиданты вызывают гибель эндотелиальных клеток с последующим обнажением субэндотелиального слоя. Кроме того, тромбообразованию способствует выброс тканевого тромбопластина в кровоток непосредственно при иссечении тканей, который существенно активируют систему свертывания, и длительная иммобилизация больных в послеоперационном периоде, способствующая стазу крови в венозном русле [2, 3]. В исследовании White и соавт. (2003), охватившем более 1,6 млн хирургических процедур, было установлено, что важнейшими предикторами развития ВТЭО в первые 3 мес после операции являются возраст (относительный риск (ОР) — 1,1 на каждые 5 лет), венозная тромбоэмболия (ВТЭ) в анамнезе (ОР 6,2) и наличие злокачественного новообразования (ОР 1,7). Хирургическое лечение, применяемое у больных со злокачественными новообразованиями, — дополнительный фактор риска развития тромбоэмболических осложнений, поскольку у таких пациентов система свертывания крови уже оказывается предактивированной ко времени операции. Связь ВТЭО с раком подтверждена документально. Еще в 1865 г. в лекции Арман Труссо описал 3 случая сочетания тромбофлебита и рака. Риск тромбоза среди пациентов с онкологическими заболеваниями приблизительно в 4 раза выше, чем в популяции, и этот риск возрастает в 6–7 раз при проведении как консервативного (химио-, гормоно- и лучевой терапии), так и оперативного лечения. Что же определяет наклонность онкологических больных к тромбозам? В целом ряде случаев это сочетание причин. Многие опухолевые клетки продуцируют тканевой тромбопластин и опухолевый прокоагулянт (цистеиновой транспептидазы). Борьба организма с опухолью сопровождается ростом содержания в крови провоспалительных цитокинов (фактора некроза опухоли альфа, интерлейкинов, интерферона гамма), способных повреждать клетки эндотелия, снижая его противотромботические свойства. Прогрессии тромбоза способствует цитостатическая и гормональная терапия, повреждающая как эндотелий, так и опухолевые клетки с выходом прокоагулянтных субстанций в кровоток [9]. Кроме того, сам по себе рост опухоли может создавать условия для тромбообразования за счет замедления кровотока при сдавлении сосудов и их инфильтрации. Оперативные вмешательства в значительной мере увеличивают риск тромбоза. Исследования, проведенные в ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, показали, что под влиянием оперативного вмешательства уже в начале операции отмечается активизация системы гемостаза, которая нарастает в наиболее травматичный момент и к концу операции. Усиливается общая свертывающая способность крови, повышается содержание маркеров внутрисосудистого свертывания крови и тромбообразования, агрегационная активность тромбоцитов. В послеоперационном периоде гиперкоагуляция нарастает, развивается гиперкомпенсированная форма хронического внутрисосудистого свертывания крови. Указанные изменения способствуют тромбообразованию в глубоких венах нижних конечностей и микроциркуляторном русле жизненно важных органов [1, 4]. Таким образом, оперативные вмешательства на органах малого таза у пациенток с гинекологическими и онкогинекологическими заболеваниями сопряжены с повышенным риском возникновения тромбоэмболических осложнений и требуют обязательного применения мер тромбопрофилактики.

В настоящее время оптимальным следует признать подход, согласно которому профилактику ВТЭО проводят всем больным хирургического профиля, но характер применяемых профилактических мер определяется стратегией риска. Отнесение пациентки к группе с низким, умеренным или высоким риском осуществляется на основании существующих балльных шкал, учитывающих планируемый объем и продолжительность оперативного лечения, соматический статус, анамнез пациентки и другие факторы риска возникновения тромбоэмболических осложнений [2, 7]. В существующих на данный момент протоколах по профилактике тромботических осложнений во всех случаях рекомендуется наиболее ранее прекращение постельного режима и активизация больных после оперативного лечения. Однако у больных с повышенным риском венозного тромбоза (> 0,5%, по шкале Rogers > 7, по шкале Caprini > 0) подобный подход не должен быть единственным способом профилактики, так как не обеспечивает достаточной защиты. У пациенток с низким риском ВТЭО (1,5%, по шкале Rogers 7–10, по шкале Caprini 1–2) рекомендуется использование механических методов профилактики интраоперационно и в послеоперационном периоде. Механические методы включают в себя использование специального противоэмболического компрессионного трикотажа у пациентов с длительным постельным режимом и обычного лечебного и профилактического трикотажа у мобильных больных, обеспечивающие адекватный венозный отток. Эластические бинты могут быть использованы только в случае, когда бандаж создан врачом или обученной медицинской сестрой, владеющими правильной техникой бинтования. В любом другом случае использование эластических бинтов не может считаться методом профилактики ВТЭО и недопустимо в клинической практике. Среди существующих методов механической тромбопрофилактики во всем мире эксперты отдают предпочтение переменной пневматической компрессии, с использованием манжет, воздействующих как только на стопу, так одновременно на стопу и голень. У пациенток с умеренным риском ВТЭО (3,0%, по шкале Rogers > 10, по шкале Caprini 3–4) рекомендуется использование фармакологических методов профилактики (низкомолекулярные гепарины — уровень доказательности 1В) либо механической профилактики (уровень 2С), вместо отсутствия профилактики [6]. У пациенток с высоким риском ВТЭО необходимо использовать фармакологическую профилактику, которую рекомендуется одновременно дополнить механическими методами компрессии. К фармакологическим средствам профилактики тромбозов относятся лекарственные препараты из группы антиагрегантов и антикоагулянтов. Профилактическая эффективность антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота) не имеет достаточной доказательной базы, а по имеющимся данным не превышает таковую по сравнению с антикоагулянтами, поэтому их применение не рекомендуется в качестве единственного способа профилактики. В отношении антикоагулянтной терапии доказано, что она позволяет существенно сократить частоту фатальных случаев ТЭЛА, а также снизить риск рецидивов ВТЭО и поздних осложнений. Наибольшие успехи достигнуты при использовании препаратов из класса низкомолекулярных гепаринов (НМГ). По данным многочисленных исследований эти препараты зарекомендовали себя как эффективные и безопасные лекарственные средства по сравнению с другими антикоагулянтными препаратами для профилактики ВТЭО у пациентов не только хирургического, но и терапевтического профиля. НМГ обладают рядом потенциальных преимуществ перед нефракционированным гепарином (НФГ), включая высокую анти-Xa активность, прогнозируемый антикоагулянтный эффект, более длительный период полувыведения, лучшую биодоступность и меньшую частоту развития кровотечений. В рандомизированном многоцентровом исследовании с участием 184 пациентов хирургического профиля низкого и среднего риска развития ВТЭО сравнили эффективность НМГ (бемипарина) со стандартным НФГ. Бемипарин вводился подкожно по 2500 МЕ каждые 24 ч, начиная с первой дозы за 2 ч до начала операции. НФГ назначался в дозе 5000 МЕ подкожно каждые 12 ч. Продолжительность антикоагулянтной терапии составляла в обеих группах 7 дней. В итоге ни в одной группе ТГВ и ТЭЛА отмечено не было, однако были выявлены преимущества бемипарина в плане безопасности использования: уменьшение частоты случаев кровотечений, требующих переливания крови (0 против 9%, p

А. О. Духин, доктор медицинских наук, профессор

В. А. Любешкина 1

ФГБОУ ВПО РУДН, Москва

Abstract. The paper devoted to currently existing measures of prevention of thromboembolic complications and effectiveness in line with the strategy of risk. The greatest success achieved by the use of low-molecular-weight heparins.

Послеродовой тромбофлебит

Послеродовой тромбофлебит – это акушерское осложнение, характеризующееся воспалением стенок вен, тромбозом в области таза и нижних конечностей, развивающимся у женщин после родов. Заболевание проявляется повышением температуры тела, тахикардией, локальными болевыми ощущениями. Диагноз выставляется на основании анамнестических данных, результатов клинического осмотра, ультразвукового исследования сосудов с дуплексным сканированием, коагулограммы. Основным методом лечения является терапия антикоагулянтами, при высоком риске артериальной тромбоэмболии показано хирургическое вмешательство.

МКБ-10

Общие сведения

Послеродовой тромбофлебит – острое заболевание вен у родильниц с образованием в просвете тромбов, воспалительным процессом, нарушением венозного кровотока. Частота встречаемости венозных тромбозов с присоединившимся или первичным флебитом в послеродовом периоде составляет 3,5%, практически на порядок превышая распространенность тромботических осложнений при беременности. Патология может развиться у родильниц любого возраста, но чаще регистрируется у женщин старше 35 лет. При обструкции вены тромбом, в отличие от артериальной тромбоэмболии, ишемия выявляется крайне редко, однако тромбоз системы нижней полой вены является основным источником эмболии бассейна лёгочной артерии.

Причины

Послеродовой тромбофлебит имеет мультифакторную природу. Благоприятным фоном для возникновения патологии являются физиологические изменения в организме беременной женщины: сдавление полой вены беременной маткой, замедление скорости периферического кровотока и повышение потенциала свёртываемости крови, наиболее выраженное к концу беременности. Значимые факторы риска тромботических осложнений после родов:

К прочим факторам риска можно отнести гиподинамию (при работе стоя или сидя, длительных перелётах, долгом постельном режиме), тяжёлую физическую нагрузку (избыточный вес, регулярное поднятие тяжестей), поздний репродуктивный возраст. Повышают риск тромбоза внутривенные инфузии, курение. Одно из основных предрасполагающих условий развития осложнения, не связанное с гестацией, – неспецифическая дисплазия соединительной ткани, к признакам которой относятся варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой, возникшие до беременности.

Патогенез

В основе механизма образования тромба лежит так называемая триада Вирхова, включающая изменение гемостаза (повышение свёртываемости крови) и гемодинамики (снижение венозного кровотока), повреждение венозной стенки. Тромбогенез может происходить на фоне гиперкоагуляции (флеботромбоз) с последующим развитием реактивного воспаления или наоборот, тромб возникает вследствие повреждения, а затем воспаления эндотелия. Сгусток крови фиксируется к сосудистой стенке в месте её поражения, его дальнейшая эволюция идёт по одному из трех путей.

Первый путь характеризируется ростом тромба, второй – его спонтанным лизисом, третий – организацией тромботических масс (их прорастанием соединительной тканью и капиллярами). Процесс сопровождается образованием в сгустке полостей, спонтанной реканализацией тромба за счёт фибринолиза. В мелких сосудах чаще образуются окклюзирующие тромбы, полностью перекрывающие просвет, в крупных – флотирующие, омывающиеся кровью. Последние являются эмбологенными – с высокой вероятностью отрыва, перемещения через нижнюю полую вену и правое предсердие в артериальный кровоток.

Классификация

Послеродовые тромбофлебиты бывают поверхностными, распространяющимися на подкожные вены нижних конечностей, и глубокими, с поражением крупных магистральных сосудов ног, таза. По характеру воспаления выделяют гнойную и негнойную формы, по типу развития тромба – ограниченную или сегментарную, с быстрым отграничением, организацией кровяного сгустка и прогрессирующую – с его дальнейшим ростом. По локализации принята следующая классификация патологии, развившейся после родов:

Симптомы послеродового тромбофлебита

Признаки патологического состояния могут обнаруживаться уже на пятый-шестой день после родов, однако чаще манифестация отмечается на второй-третьей неделе после родоразрешения. Предвестниками заболевания становятся длительно сохраняющаяся субфебрильная температура, нарастающее сердцебиение. Начало знаменуется кратким ознобом. Симптоматика может варьироваться в зависимости от локализации поражения.

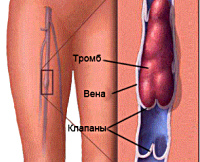

Поверхностный тромбофлебит сопровождается наиболее яркими проявлениями: напряжением, болезненностью, покраснением по ходу поражённых сосудов, местным и общим повышением температуры. При тромбофлебите глубоких вен голени наблюдается отёк лодыжек (обычно выраженный по вечерам, спадающий после ночного сна), боли в икрах во время вставания и ходьбы, а также при тыльном сгибании стопы (симптом Хоманса).

Тромбоз тазовых вен не имеет специфической симптоматики до перехода на подвздошные и бедренные сосуды с развитием отёка паховой области на поражённой стороне. До этого обнаруживается лишь длительный субфебрилитет с тахикардией, могут наблюдаться болевые ощущения при дефекации, метеоризм, иногда рвота. Нередко больные жалуются на диспареунию, общую слабость, неопределённые тазовые и поясничные боли.

Илеофеморальный тромбофлебит длительно протекает с неопределённой симптоматикой – лихорадкой, тахикардией. Иногда отмечаются боли внизу живота и крестцовой области, затруднение мочеиспускания. Полная окклюзия подвздошной вены сопровождается внезапной болью в подвздошной, паховой областях, иррадиирующей в бедро, ознобом, отёком передней брюшной стенки, поясницы, наружных гениталий. Болям сопутствует ощущение распирания бедра и икры.

При вовлечении глубоких бедренных вен выявляется лихорадка, быстро развивающийся стойкий отёк конечности (объём поражённого бедра увеличен на 5-15 см и более), острые нестерпимые боли в передневнутренней области бедра по ходу сосудистого пучка. Пахово-бедренные лимфатические узлы увеличены. Кожа пораженной конечности бледная, имеет синюшно-мраморный оттенок, её стопа холоднее здоровой. Общее состояние тяжёлое.

Метротромбофлебит, развивающийся на второй неделе послеродового периода, сопровождается тазовыми болями, кровянистыми выделениями из половых путей, усиливающимися к концу третьей недели. Поражение вен яичника не имеет патогномоничной симптоматики. Регистрируются спонтанные абдоминальные боли (обычно правосторонние, поскольку у 90% женщин тромбоз поражает правый яичник), иррадиирующие в пах, боли при надавливании на область яичника, лихорадка.

Осложнения

Следствием распространённого тромбоза является возникновение варикозной болезни, посттромбофлебитического синдрома, ведущих к хронической венозной недостаточности (ХВН) и инвалидизации. Поражение илеофеморального сегмента с полной обструкцией сосудистых коллатералей сопровождается артериальным спазмом, может спровоцировать ишемию конечности, венозную гангрену. К осложнениям тромбофлебита яичниковой вены относятся инфаркт яичника, острая обструкции мочеточника, острая почечная и полиорганная недостаточность.

Диагностика

Диагностика послеродовых тромбофлебитов обычно затруднена ввиду отсутствия специфических признаков. Исключение составляют лишь поражения поверхностных вен конечностей с их яркой симптоматикой. Диагноз устанавливается при участии акушера-гинеколога и флеболога. Заподозрить тромботические осложнения можно, проанализировав анамнестические данные, жалобы пациентки. Дальнейшие мероприятия включают:

Дифференциальная диагностика проводится с другими гнойно-воспалительными заболеваниями (аппендицитом, параметритом, сепсисом), патологиями мочевыделительной системы (нефротическим синдромом, пиелонефритом, мочекаменной болезнью), заболеваниями кожи и мягких тканей (рожистым воспалением, целлюлитом, флегмоной). Тромбофлебит также следует различать с регионарными метастазами рака наружных гениталий.

Лечение послеродового тромбофлебита

Консервативная терапия

Основные задачи лечебных мероприятий – предотвращение распространения тромбоза, купирование воспаления, предупреждение рецидива заболевания. Поверхностный тромбофлебит обычно лечат амбулаторно при максимально возможной активности пациентки (исключая статические нагрузки). Терапия тромбофлебита глубоких вен конечностей и внутритазовой локализации проводится на базе хирургического стационара. При флотирующих тромбах назначается строгий постельный режим с целью снижения вероятности отрыва тромба и развития артериальной тромбоэмболии.

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство назначается при противопоказаниях к антикоагулянтной фармакотерапии (опасности кровотечения, идиосинкразии к лекарствам), наличии флотирующего тромба и повторных эпизодах ТЭЛА, нацелено на предотвращение попадания тромбоэмбола в артериальное русло. Другим показанием к операции является венозная ишемия. Лечение проводится эндоваскулярным хирургом и включает следующие методы:

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от распространённости и локализации тромботического процесса, возможности устранения этиологических факторов, возраста больной и активности её иммунной системы. Рецидивы регистрируются у 10-30% пациенток. Первичная профилактика включает борьбу с гинекологическими воспалительными заболеваниями, медикаментозную коррекцию гемостаза у женщин, составляющих группу риска. К другим мероприятиям относится придание возвышенного положения ногам в постели, ранняя активизация пациенток после родоразрешения, ношение компрессионного трикотажа.