толстокишечный стаз что это такое

Хирургическое лечение хронического толстокишечного стаза

Хронический толстокишечный стаз является одной из актуальных проблем современной медицины. Это связано с тем, что, ни один из множества предложенных методов консервативного и хирургического лечения не избавляет полностью человека от страданий (В.Л. Головачев, 1979; В.Д.. Федоров, Г.И. Воробьев, 1986; П.П. Романов. 1987).

В основу нашей работы лег большой клинический материал, включающий в себя наблюдение над 1340 больными хроническим толстокишечным стазом, 80-ти из которых выполнены специально разработанные реконструктивные операции.

Варианты строения толстой кишки были изучены сотрудниками нашей кафедры М.Д. Литвиненко и Л.П. Карбовницкой с использованием функциональной ирригоскопии. Эта методика предполагает рентгеновское изображение внешней и внутренней архитектуры толстой кишки до и после акта дефекации в вертикальном и горизонтальном положении.

Клинические данные, а также использования функциональной ирригоскопии позволили установить, что основной причиной хронического толстокишечного стаза следует считать перегибы толстой кишки, построенной по антропоморфному типу.

Клиническими признаками хронического толстокишечного стаза являются не только симптомы хронической толстокишечной непроходимости, но и «внекишечные» симптомы, порой выступающие на первый план. К ним относятся симптомы энцефалопатии, дискинезии желчевыводящих путей, хронического холецистита и панкреатита, дуоденита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического пиелонефрита, заболеваний опорно-двигательного аппарата, глаз, кожи, сердечно-сосудистой системы. Эти явления мы связываем с наличием в толстой кишке антропоморфного типа дополнительных портокавальных анастомозов, через которые в общий круг кровообращения, минуя печень, могут попадать различные внутрикишечные агенты, в частности гистамин.

Собственные исследования убедили нас в том, что при хроническом колостазе, развивавшемся на почве антропоморфного типа строения толстой кишки, методом выбора может быть такое реконструктивное хирургическое вмешательство на кишечнике, с помощью которого при максимальном сбережении органа, возможно, было бы устранить его врожденные нецелесообразные особенности строения и функции. С этой целью нами использован и внедрен в клиническую практику способ оперативного лечения хронического колостаза, разработанный М.Д. Литвиненко.

Суть операции состоит в следующем: лапаротомию производим срединным разрезом от мечевидного отростка до лобка. Затем у наружной стенки толстой кишки пересекаем все пленчатые отложения вместе с заложенными в них порто-кавальными анастомозами.

В дальнейшем начальный отдел толстой кишки формируем по архитектуре первого типа. Если слепая кишка первоначально располагалась слишком низко или под печенью, то производим цекоасцендопексию на необходимом месте. Проксимальный отдел поперечной ободочной кишки передислоцируем влево и вниз по направлению к прямой кишке, огибая сверху и слева начальный отдел тощей кишки. Дистальная часть срединного ее отдела без всякого натяжения сосудов брыжейки достигает проксимальной части прямой кишки (уровень II крестцового позвонка). После контроля адаптации участков кишечной трубки, на уровне которых будет формироваться трансверзоректальный анастомоз конец-в-конец, приступаем к раздельной перевязке с пересечением всех стволов артериальных магистралей нижней брыжеечной вены, пересекаем и лигируем у стенки удаляемой части толстой кишки (дистальный отдел поперечной ободочной, нисходящая и сигмовидная кишка, сигмоидо-ректальный отдел). Для профилактики возможных смещений передислоцированной поперечной ободочной кишки и сдавления ее стенкой начального отдела тощей, производим мезотрансверзопексию узловыми шелковыми швами на протяжении от трейцевской связки до мыса.

К передислоцированной поперечной ободочной кишке, образующей печеночный перегиб подшиваем ранее пересеченную желудочно-ободочную связку. Свободный край последней (отделенной от бывшего селезеночного перегиба) сшиваем с проксимальным краем сальника, передислоцированного вместе с поперечной ободочной кишкой влево и вниз (для предупреждения проскальзывания петель тонкой кишки под желудок). Свободную дистальную часть большого сальника узловыми шелковыми швами подшиваем (также для профилактики смещения поперечной ободочной кишки) к задней париетальной брюшине. Резецируем избыточную часть толстой кишки и производим трансверзоректостомию на уровне II крестцового позвонка.

Согласно нашим исследованиям в ректосигмоидном отделе имеется зона гипоганглиоза (М.Д. Литвиненко, 1979), поэтому наложение анастомоза выше промонториума может привести к рецидиву заболевания. Рана брюшной стенки зашивается послойно, «разгрузка» анастомоза производится по общепринятой методике.

После операции по описанной методике формируется небольшой длины толстая кишка без наличия препятствий пассажу содержимого и порто-кавальных анастомозов.

Показаниями к реконструктивной операции являлись:

• выраженные органические изменения ободочной кишки в стадии декомпенсации с четкими клиническими проявлениями болезни;

• отсутствие самостоятельного стула и позывов к нему;

• выраженный болевой синдром;

• ухудшение общего состояния и прогрессивное снижение массы тела;

• отсутствие эффекта от всех видов консервативного лечения;

• наличие сопутствующих заболеваний, обусловленных колостазом.

Одна больная умерла вследствие несостоятельности толстокишечного анастомоза. Отдаленные результаты прослежены у 79 больных на протяжении от 3 лет до 21 года.

Только у 4 из 79 оперированных больных отдаленные результаты хирургического вмешательства признаны удовлетворительными. Этих пациентов и после операции периодически беспокоят боли в животе, задержки стула до 2-3 дней, вследствие чего они вынуждены придерживаться диеты, принимать слабительные, спазмолитические препараты и противовоспалительные средства. Следует отметить, что все эти пациенты были в возрасте старше 46 лет и имели более чем 20-летний анамнез заболевания.

У остальных 75 оперированных отдаленные функциональные результаты произведенного хирургического вмешательства признаны хорошими. Рецидива воспалительного процесса в оставшейся части толстой кишки ни у одного из них не выявлено. Спустя 3-4 недели после операции восстановилась моторно-эвакуаторная функция желудочно-кишечного тракта. Стул нормализовался, стал безболезненным и регулярным от 1 до 3 раз в сутки оформленной или кашицеобразной консистенции в зависимости от характера принимаемой пищи.

У всех полностью прекратились метеоризм и боли в животе. Появился аппетит, спустя 2-3 месяца после оперативного вмешательства больные совершенно прекращали придерживаться диеты и быстро прибавляли в весе. Через 6-12 месяцев у всех оперированных уже не выявлялись не только местные, но и внекишечные признаки болезни, связанные с хронической кологенной интоксикацией.

Таким образом, все эти данные подтверждают наше мнение о том, что врожденные анатомо-физиологические особенности толстой кишки имеют немаловажное значение в развитии клинических проявлений ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта и их нельзя не учитывать в качестве причины страдания. Предложенный способ реконструктивной операции на ободочной кишке антропоморфного типа, по нашим данным, является радикальным и его можно считать методом выбора при наличии соответствующих показаний.

Литература

1. Головачев В.Л. Диагностика и хирургическое лечение толстокишечных стазов. Методические рекомендации по хирургии. Куйбышев, 1979, с. 19.

2. Литвиненко М.Д. Способ лечения хронического колостаза толстого кишечника. Авт. сойдет. № 511936 от 26 декабря 1975 г.

3. Литвиненко М.Д., Карбовницкая Л.П. Способ определения врожденных анатомо-функциональных особенностей толстой кишки антропоморфного типа. Авт. свидет. № 700107 от 6 августа 1979г.

4. Романов П.А. Клиническая анатомия вариантов и аномалий толстой кишки. М. Медицина, 1987, с. 189.

5. Федоров В.Д.; Воробьев Г.И. Мегаколон у взрослых. М. Медицина, 1986, с. 223.

Авакимян В.А., Зорик В.В.

Кафедра госпитальной хирургии Кубанской государственной медицинской академии,

г. Краснодар

Толстокишечный стаз что это такое

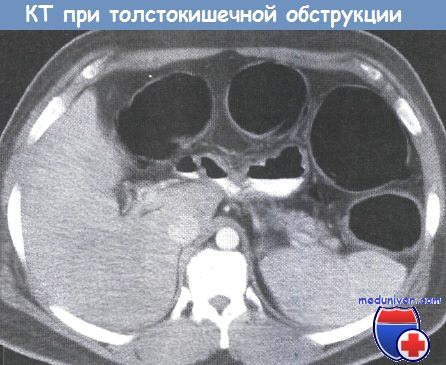

Причины многочисленны: опухоли (внутри, снаружи), доброкачественные стриктуры (хронический дивертикулит, ишемия, облучение, болезнь Крона), спайки (чаще вызывают тонкокишечную, а не толстокишечную непроходимость), заворот и инвагинация толстой кишки, грыжи, эндометриоз.

Облитерация просвета толстой кишки приводит к престенотическому копростазу. Первоначальная компенсаторная гиперактивность кишки (усиление и тимпанический характер кишечных шумов) ослабевает и переходит в паралитическую кишечную непроходимость (поздняя фаза, отсутствие кишечных шумов).

Возрастающее внутрипросветное давление приводит к дилатации толстой кишки, ухудшению микроциркуляции с последующим увеличением проницаемости кишечной стенки и выходу бактерий за ее пределы. Задержка жидкости в стенке и просвете кишки + снижение потребления жидкости + потери при тошноте/рвоте и транссудация приводят к гипотензии с формированием порочного круга.

Осложнения: электролитный и метаболический дисбаланс, истощение, перфорация толстой кишки (в месте обструкции, например, опухолевая перфорация или перфорация в расширенном престенотическом сегменте толстой кишки, в частности, при функционирующем илеоцекальном клапане), гангрена толстой кишки, каловый перитонит, септический шок.

в) Дифференциальный диагноз:

• толстокишечная непроходимость (ТКН), паралитическая кишечная непроходимость (например, при панкреатите).

Запоры (боли в ЛНК живота, отсутствие лихорадки, лейкоцитоза, толстая кишка забита калом, улучшение после клизмы).

• Толстокишечная псевдообструкция (синдром Огилви).

• Мегаколон (токсический, болезнь Гиршпрунга, болезнь Чагаса).

г) Патоморфология. В соответствии с причиной, вызвавшей обструкцию.

д) Обследование при толстокишечной обструкции

е) Классификация:

• Частичная/полная ТКО.

• ТКО с перфорацией: в месте обструкции или проксимальнее (наиболее часто в слепой кишке).

• ТКО правых/левых отделов.

ж)Лечение без операции толстокишечной обструкции

— Общие меры: адекватное наблюдение, восполнение потери жидкости, голод, установка НГЗ, антибиотики внутривенно (только по показаниям).

— Местное лечение при частичной толстокишечной обструкции (ТКО):

• Клизмы, мягкое антеградное очищение кишечника (слабительные).

• Заворот: эндоскопическая декомпрессия, возможна установка зонда.

• Грыжа: попытка вправления, при отсутствии ущемления.

з) Операция при толстокишечной обструкции

Показания:

• Показанием к операции служит любой случай истинной ТКО, однако в некоторых ситуациях объем вмешательства должен быть минимальным (например, при распространенном канцероматозе).

• Полная обструкция => экстренная операция.

• Частичная обструкция => срочная операция, возможно обследование, очищение толстой кишки.

и) Операция при толстокишечной обструкции

1. Устранение причины обструкции без резекции (например, ущемленная грыжа). Необходимо оценить жизнеспособность кишки, при возникшем сомнении выполняется резекция.

— Резекция:

• Правосторонняя обструкция: собственно резекция с подвздошно-толстокишечным анастомозом (независимо от подготовки кишки).

• Левосторонняя обструкция:

— Резекция по Гартману с концевой колостомой и закрытой наглухо дистальной культей.

— Резекция с первичным анастомозом и проксимальной стомой.

— Субтотальная резекция/колэктомия с илеосигмоидным или илеоректальным анастомозом.

— Резекция с интраоперационным лаважем и первичным анастомозом.

к) Результаты. Ранее хирургическая летальность была очень высокой (до 30—40% случаев), в настоящее время составляет 3-14%.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Хирургия»

Толстокишечный стаз во время беременности: эффективность применения препаратов на основе пищевых волокон

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Цель исследования: оценка клинической эффективности применения пищевых волокон и лактулозы у беременных с толстокишечным стазом.

Материал и методы: проведено проспективное обследование 60 беременных в сроке 20–24 нед. с толстокишечным стазом, развившимся на фоне беременности и сохраняющимся не менее 3 мес. Рандомно были сформированы две группы по 30 человек Пациентки 1-й группы получали терапию с применением растворимых пищевых волокон, 2-й группы — с применением лактулозы Клиническую эффективность терапии оценивали с помощью специально разработанного опросника, который пациентки заполняли исходно, через 48 ч от начала терапии и далее через 4 и 14 дней

Результаты исследования: возраст пациенток 1-й и 2-й групп составил 27,1±4 года и 28,3±5 лет соответственно У 87% и 77% пациенток соответственно группам отмечалось опорожнение кишечника реже 3 раз в неделю, у 70% и 60% длительность натуживания занимала более 25% всей продолжительности дефекации, плотный характер каловые массы имели у 100% пациенток, а анальные трещины и чувство неполного опорожнения кишечника отмечали 47% и 57% пациенток соответственно. Комфортное опорожнение кишечника через 48 ч от начала лечения отмечено у 63% пациенток, получавших пищевые волокна, и у 47% пациенток, получавших лактулозу В 1-й группе к 4-му дню терапии нормализация акта дефекации была достигнута у 80%, во 2-й группе — у 53%. К 14-му дню лечения эффект был достигнут у 87% пациенток 1-й группы и у 70% — 2-й группы Чаще всего пациентки предъявляли жалобы на вздутие живота, которое в 3,5 раза чаще развивалось на фоне применения лактулозы (р 0,05), но обращает на себя внимание значительная частота перенесенных простудных заболеваний у пациенток обеих групп (табл. 2).

Средний возраст менархе — 12,5 года и 13,2 года соответственно группам, а продолжительность менструального цикла составляла 28,5 дня и 27,3 дня Нерегулярный менструальный цикл с задержками до 40–50 дней отмечен у 3% пациенток 1-й группы и у 7% — 2-й группы, дисменорея была у 10% и 7% женщин соответственно

Как видно из таблицы 3, наиболее часто встречающими заболеваниями в обеих группах были эктопия шейки матки и кандидозный кольпит.

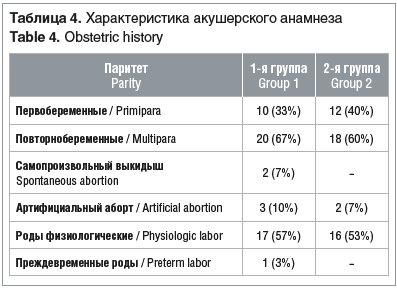

Большинство пациенток обеих групп были повторнобеременными (67% и 60% соответственно). Акушерский анамнез был отягощен за счет артифициального аборта Физиологическими родами предыдущая беременность закончилась у 57% и 53% обследованных, из них путем операции кесарева сечения у 10% и 13% соответственно группам (табл. 4).

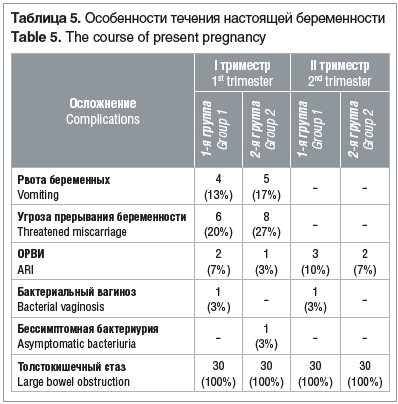

Значимых различий между группами в зависимости от особенностей течения настоящей беременности не выявлено (табл. 5). Наиболее частым осложнением настоящей беременности был толстокишечный стаз (критерий включения в исследование). В I триместре чаще всего диагностировали угрозу прерывания беременности и рвоту беременных. Второй триместр беременности протекал физиологически за исключением запора, сохранявшегося у всех пациенток обеих групп

Анализ опросника показал, что у 26 (87%) и 23 (77%) пациенток соответственно группам отмечалось опорожнение кишечника реже 3 раз в неделю, у 21 (70%) и 18 (60%) — длительность натуживания занимала более 25% всей продолжительности акта дефекации, плотный характер каловые массы имели у 100% пациенток, а анальные трещины и чувство неполного опорожнения кишечника отмечали 14 (47%) и 17 (57%) пациенток соответственно.

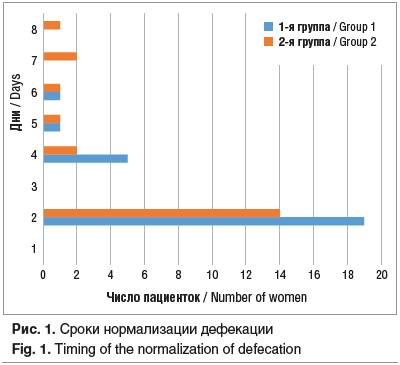

После формирования групп пациенткам был назначен ОптиФайбер (по 5 г ежедневно, 1-я группа) или лактулоза (по 30 мл ежедневно, 2-я группа). Через 48 ч проводилась первичная оценка эффективности, повторный анализ осуществлялся на 4-й и 14-й день.

Комфортное опорожнение кишечника через 48 ч от начала лечения отмечено у 63% пациенток, получавших ОптиФайбер, и у 47% пациенток, получавших лактулозу. В связи с отсутствием быстрого эффекта доза лекарства была увеличена для 11 беременных 1-й группы (по 5 г 2 р/сут) и для 16 пациенток 2-й группы (по 45 мл лактулозы в сутки) (рис. 1).

В 1-й группе к 4-му дню терапии нормализация акта дефекации была достигнута у 24 (80%) пациенток, во 2-й группе — у 16 (53%). В таблице 6 представлены данные об общей удовлетворенности пациенток проведенным лечением. Чаще всего пациентки обеих групп жаловались на вздутие живота, которое в 3,5 раза чаще наблюдалось на фоне применения лактулозы (р Литература

Только для зарегистрированных пользователей

Хронический толстокишечный стаз (запор)

Профессор Нечай И.А.

Проблема хронического запора (ХЗ) является одной из наиболее актуальных в современной колопроктологии. В индустриально развитых странах Европы и Америки хроническими запорами страдают значительные контингенты населения. В структуре заболеваемости пациенты с ХЗ находятся на втором месте, уступая лишь геморрою (Ю.М. Милитарев, Е.С. Симкина 1986 г.). согласно другим статистическим данным ими страдает от 30 до 50% взрослого населения. Однако, было бы неправильным считать, что в возникновении хронических запоров повинна только урбанизация, изменение стереотипа питания и образа жизни современного человека. Упоминание о ХЗ можно найти в египетских манускриптах и в трудах врачевателей древней Эллады. Но до сих пор проблемы связанные с этиологией запоров, диагностикой и лечением остаются во многом не решенными.

В литературе встречаются различные термины для определения данного состояния: хронические запоры, хронические идиопатические запоры, спастический колит, хронический колостаз, синдром раздраженной кишки, дискинезия толстой кишки, медленная транзиторная кишка и другие. Термин «запор» и хронический запор часто встречаются в литературе, однако это не назологические формы и не симптом. Под этим обобщенным понятием понимается симптомокомплекс общих и желудочно-кишечных расстройств. Симптомы запора встречаются более чем при 50 различных нозологических формах и поэтому не отражают сути патологических изменений в толстой кишке, а, следовательно, термин «запор» не может быть использован для обозначения самостоятельного заболевания. Однако при первичном обращении больного к врачу, когда причины и патогенез состояния еще не раскрыты, такой термин может быть применен, как рабочий диагноз, требующий дальнейшего исследования больного.

Определения запора

Англоязычный учебник для врачей и студентов.

I Запор – затруднение опорожнения толстой кишки в течение 32 и более часов, то есть выделение кала менее 3 раз в неделю.

II Запор – это выделение кала реже 3 раз в неделю при этом каждая (минимум) четвертая дефекация затруднена и минимум при каждой четвертой дефекации каловые массы твердые.

БМЭ(1982 г.)

Запор это замедленное, затрудненное или систематически недостаточное опорожнение кишечника.

Справочник практического врача (1994г.)

Запор – полиэтиологический синдром длительной задержки дефекации.

Drossman 1982 г.

Хронический запор – это стойкое или интермиттирующее, продолжающееся более 6 месяцев, нарушение функции толстой кишки с урежением частоты стула до 3 и менее раз в неделю с вынужденным натуживанием, занимающее более 25% времени дефекации.

По данным литературы, транзит считается замедленным, если ВТКТ (время толстокишечного транзита) превышает 67 часов. Сегментарное время транзита определяется замедленным, если оно превышает 27 часов для правых отделов; 33 часа для левых отделов и 38 часов для ректосигмоидного отдела.

Запоры полиэтиологичны. Как правило, у каждого конкретного больного удается обнаруживать не одну, а несколько причин их возникновения и соответственно выявляются различные механизмы патогенеза. В конечном итоге имеет место либо нарушение кишечного транзита, либо эвакуации, либо расстройства носят комбинированный характер.

1 группа – кологенные запоры (пациенты с замедленным транзитом по ободочной кишке).

2 группа – проктогенные запоры (пациенты с нарушением опорожнения прямой кишки).

3 группа – смешанные запоры (пациенты с сочетанием указанных нарушений).

Кологенные запоры.

Нормальное время транзита содержимого от ротовой полости до анального отверстия составляет у здоровых людей в среднем 24 – 60 часов – как верхний предел нормы. У больных с ХЗ время транзита значительно увеличивается и составляет 60-120 часов и более. В некоторых случаях замедляется транзит во всех отделах толстой кишки или далее сегментах ее, при нормальном или ускоренном продвижении в других.

Алиментарный запор. Наиболее частой причиной нарушения кишечного транзита является нерациональное и неправильное питание. С повышением благосостояния населения и употреблением малошлаковой пищи, при неритмичных и неадекватных приемах ее, малоподвижном образе жизни, стрессовых ситуациях происходит снижение моторной активности толстой кишки, уменьшение массы фекалий и их уплотнение, что способствует развитию запора.

Психогенный запор. Вне зависимости от причины запоры инициируются или реализуются посредством нейроэндокринного аппарата. Нарушение регуляции на любом уровне может обусловить их возникновение. Это может быть:

Хронические запоры являются спутниками многих эндокринных заболеваний (эндокринный запор):

Важная роль в регуляции моторики толстой кишки принадлежит гастроинтестинальным полипептидам. Часть из них могут действовать как кишечные гормоны, другие – как местные химические агенты или нейротрансмиттеры. Они выявлены кроме пищеварительного тракта, в структурах центральной и периферической нервной системы.

Причастность стероидных гормонов к регуляции моторики кишечника бесспорна. Запоры, обусловленные замедлением кишечного транзита, при нормальных размерах кишки, во многом связывают с влиянием этих гормонов. В анамнезе таких больных чаще выявляются нерегулярные болезненные менструации, тяжелая ранняя беременность, гиперпролактинемия, снижение содержания эстрадиола в плазме крови. Таким образом, важнейшими медиаторами, регулирующими моторную активность кишечника, являются половые гормоны (прогестерон, эстроген) и может быть пролактин.

Эндогенные опиодные пептиды – энкефалин, эндорфин и др., выделяемые в желудочно-кишечном тракте и в головном мозге влияют на моторику и секрецию кишки, участвуют в регуляции чувства голода и аппетита, восприятие боли через опиатные рецепторы.

Запорам могут способствовать заболевания верхних отделов пищеварительного тракта, что можно объяснить рефлекторным влиянием (желудочно-толстокишечный рефлекс), пищевыми факторами или медикаментами.

К собственно кишечным причинам нарушения транзита относят:

Этот перечень этиологических факторов запоров свидетельствует о необычайной сложности механизмов их развития, взаимопереплетений патогенетических звеньев. Многие из перечисленных заболеваний и состояний будут рассмотрены в отдельных лекциях. Мне же хотелось остановиться на медленно-транзиторном запоре (МТЗ), как часто встречающемся.

МТЗ – состояние, характеризующееся снижением активной моторной деятельности кишки. Больные не испытывают позывы на дефекацию, но ощущают психологическую потребность в ней. У таких больных задержка стула может быть от недели до месяца. При пальцевом исследовании прямой кишки определяется нормальный тонус сфинктера. При ректороманоскопии – атрофическая слизистая бледно-розового цвета с нивелированными складками, снижением тонуса кишки. Могут быть гиперемия, отек, изменение сосудистого рисунка слизистой, появление слизи. При Rg – исследовании – отсутствие каких-либо неприятных ощущений при исследовании, быстрое заполнение контрастной массой всех отделов до слепой кишки. Просвет ее, как правило, расширен, гаустрация хорошо выражена, часто отмечается провисание толстой кишки вплоть до малого таза, с образованием острого угла в виде двустволки в области левого изгиба ободочной кишки. Рельеф слизистой после опорожнения имеет нормальный вид. Больные используют различные слабительные, увеличивая дозу их, которые постепенно становятся неэффективными. Слабительные, стимулируя активную моторную деятельность кишки, могут привести к полному исчезновению спонтанной кишечной моторики.

Проктогенные запоры.

Для выяснения причин эвакуаторных расстройств, которым принадлежит ведущая роль в генезе рефлекторных запоров, необходимо понять, как происходит нормальный естественный акт дефекации.

Кал попадает в прямую кишку, и при повышении внутрикишечного давления в прямой кишке стимулирует нервные рецепторы, инициируя этим начало акта дефекации. Растяжение прямой кишки (40-50 см водного столба) вызывает в начале временное, а по мере нарастания давления, устойчивое возникновение императивного позыва. При соответствующих социально-психологических условиях акт дефекации совершается произвольно и полностью в соответствующей позе при напряжении диафрагмы и мышц брюшной стенки и одновременным расслаблением поперечно-полосатых мышц тазового дна. Внутрибрюшинное давление при этом достигает 220 см. вод. ст. Релаксация лонно-прямокишечной мышцы устраняет последнее препятствие выходу кала, расширяя аноректальный угол и происходит эвакуация кала.

Расстройства механизма эвакуации могут наблюдаться при:

I.Инертной прямой кишке (мегаректум), когда происходит снижение чувствительности прямой кишки. Больные с запорами и расширенной прямой кишкой не чувствуют растяжение баллона нормального объема (50 мл), в то время как здоровые люди его четко определяют в прямой кишке. Они воспринимают растяжение баллона, объем которого намного превышает N (150 мл) иногда это 1000 мл и более. Снижение чувствительности обусловливает накопление кала в прямой кишке, что является причиной затруднения дефекации. Возможно, что такое снижение чувствительности происходит при игнорировании или подавлении физиологического позыва на дефекацию.

II.Парадоксальной реакции пуборектальной мышцы. Это происходит при отсутствии релаксации поперечно-полосатых мышц тазового дна и наружного сфинктера заднего прохода. Пуборектальная мышца не расслабляется при натуживании и находится в постоянном состоянии тонического напряжения. Вследствие этого аноректальный угол не меняется, заднепроходный канал остается закрытым, что приводит к затруднению или невозможности дефекации. Такие больные не могут вытолкнуть баллон объемом 50 мл, хотя здоровые люди такой баллон спокойно выталкивают из прямой кишки. Диагностировать такое состояние пуборектальной мышцы можно с помощью баллонной проктографии. Причины отсутствия релаксации мышц тазового дна пока неизвестны. Такое состояние еще называют анизмом или спазмом мышц тазового дна.

III.Ректоцеле – выпячивание передней стенки прямой кишки во влагалище, что приводит к затруднению опорожнения прямой кишки. При обследовании женщин необходимо обратить внимание на любые симптомы, свидетельствующие о слабости мускулатуры тазового дна в связи с гинекологическими заболеваниями эти изменения обнаруживаются при натуживании, когда выявляется выпячивание задней стенки влагалища и передней стенки прямой кишки, определяемое при пальцевом исследовании. При ректоцеле II и особенно III степени отмечается чувство неполного опорожнения, частые позывы к дефекации и длительное безуспешное натуживание. Иногда в таком «мешке» можно обнаружить каловые камни. Сама больная, возможно замечала, что кишечник срабатывает, если поддерживать пальцем заднюю стенку влагалища.

IV.Анальная трещина, вызывая резкие болевые ощущения при дефекации, приводит к спазму внутреннего сфинктера, что в свою очередь препятствует заживлению трещины. У больных с длительно существующей трещиной иногда возникает «стулобоязнь», и пациенты стремятся к более редкой дефекации. В результате этого возникает задержка стула, что способствует развитию запоров.

V.Симптомокомплекс, обусловленный острым геморроем.

Тщательный вдумчивый сбор анамнеза может оказать неоценимую помощь в дифференциации запоров с нарушением транзита и нарушением эвакуации. В пользу первого будут свидетельствовать урежение дефекации и метеоризм. Расстройства акта дефекации можно предположить при появлении ощущения препятствия, неполного опорожнения прямой кишки, необходимости ручного пособия. Все эти предположения потребуют дальнейшего подтверждения. Согласно данным литературы, до 70% больных рефрактерными запорами имеют изолированные расстройства эвакуации кала или в сочетании с нарушениями транзита и только 30% больных страдают от изолированного хронического колостаза. Независимо от этиологических факторов, любой вид запоров должен быть диагностирован точно, так как от этого будет зависеть назначаемое лечение. Во всех случаях требуется квалифицированный проктологический осмотр, пальцевое исследование прямой кишки, RRS, ирригоскопия, колоноскопия. В арсенале средств диагностики, используемых для детализации причин запоров на современном уровне, применяют сцинтиграфию кишечника с посегментарной оценкой транзита, проктографию, дефекографию, сфинктерометрию, электромиографию, специфические физиологические, гисто- и цитохимические исследования.

Лечение

Прежде всего, до начала лечения, необходимо установить форму запора, так как от этого зависит результат терапии. Исходя из данных анамнеза, и проведенного обследования можно выявить или предположить тот или иной вид запора. При симптоматическом запоре решающее значение имеет устранение ведущего заболевания. Лечение запоров должно быть комплексным, включающее в себя диетотерапию, медикаментозное лечение, применение обще-оздоровительных мероприятий, направленных на повышение тонуса мышц брюшного пресса, а выработка и закрепление рефлекса на дефекацию. Прежде всего, пациенту необходимо разъяснить природу имеющихся у него нарушений, что позволяет активизировать сотрудничество с ним. По возможности необходимо отменить или заменить препараты, способные вызывать или усиливать запоры.

Рекомендации по диетотерапии заключается в регулярном употреблении в пищу продуктов содержащих пищевые волокна – так называемые балластные вещества (гидрофильные коллоиды, вещества наполнители, набухающие вещества).

Их необходимо сочетать с приемом жидкости (1,5 – 2,5 литра жидкости в сутки) – соки, кисломолочные продукты, минеральная вода. Нужно воздерживаться от приема шоколада, крепкого чая, сладостей.

Совершенно очевидно, что у больных с нарушением эвакуаторной функции, утратой позывов на дефекацию необходимо вырабатывать рефлекс, обеспечивающий эвакуацию кала.

Слабительные средства.

В целом наше отношение к слабительным средствам негативное. На фоне первоначального благоприятного действия эти средства постепенно теряют свою эффективность, а при повышении дозы возникает привыкание, которое в дальнейшем ведет к злоупотреблению слабительными средствами. Это приводит к ослаблению моторики кишки и снижает шансы на восстановление ее нормальной «работы». У больных длительно принимающих слабительные может сформироваться «инертная» толстая кишка. У многих больных на фоне терапии слабительными наблюдаются атрофические изменения слизистой оболочки и воспалительные изменения, обусловленные местным раздражающим действием и дисбиозом. В связи с этим многие больные отмечают усиление болей в животе, метеоризм.

Хирургическое лечение.

Хирургическое лечение больных с хроническим запором остаётся во многом нерешенной проблемой. Не сформулированы четкие научно обоснованные показания к хирургическому лечению, не выработаны методы хирургической коррекции. В то же время предлагается значительное количество различных хирургических вмешательств, начиная от сфинктеротомии, растяжения пуборектальной мышцы, резекции сигмовидной кишки и заканчивая колэктомией.

Данные об эффективности этих операций разноречивые. Исследования, проведенные в госпитале Св. Марка показали, что даже колэктомия у 50% больных в отдаленные сроки дает возврат клинической картины заболевания. До определения показаний к хирургическому лечению, больным нужно провести тщательное комплексное обследование, с применением всех необходимых для этого диагностических методов. Это необходимо для того, чтобы установить причину развития запора и соответственно «отнести» пациента в ту или иную группу (кологенной этиологии, проктогенной или смешанной). От причин вызвавших развитие запора будет зависеть вид оперативного вмешательства.

Показанием к хирургическому лечению больных является прогрессирующее ухудшение состояния больного с нарастанием явлений толстокишечной непроходимости, отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии.

Резюмируя изложенное выше, следует сказать, что диагностика этиологических факторов, приведших к развитию того или иного вида запора является сложной задачей, решать которую должны и колопроктологи, и гастроэнтерологи, и эндокринологи и психоневрологи и другие специалисты. Постановка точного диагноза порой требует использования целого арсенала диагностических методов. Лечение этих больных представляет порой трудную и полностью нерешенную проблему. Оно должно быть дифференцированным, в зависимости от этиологических факторов, вызвавших это страдание, комплексным, сочетая все возможные методы, а показания к хирургическому лечению должны быть хорошо аргументированы и взвешены. Только такой всесторонний подход к этой многогранной проблеме может улучшить результаты лечения этой сложной категории больных.