точка в начале предложения что значит

2. Знаки препинания в конце и в начале предложения. Конечные знаки в середине предложения

Пунктуация

Знаки препинания в конце предложения

Вопросительный знак ставится также в конце вопроса, если он риторический: Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории (Булг.), а восклицательный – в конце побудительного предложения, если оно эмоционально окрашено: Дух осени, дай силу мне владеть пером! (Забол.); Пусть сильнее грянет буря! (М. Г.).

При незаконченности высказывания, недоговоренности, указании на возможность продолжения перечисления в конце предложения ставится многоточие : Закрывай глаза и спи… Отлично… (Ч.); Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине… Но начал, и тут же расхотелось… (Шукш.); Горько пахло осиновой корой, оврагами с прелой листвою… (Бун.); В тумане низко плывет малиновый шар солнца, и в белом шевелении парят над землей дальние силуэты ветел, крыши деревни… (Бонд.). Многоточие может указывать на особый смысл (многозначительность), подтекст: Но вот сейчас ей сорок пять. Сорок шесть скоро. Писатель должен бы знать, какой это сложный возраст… (Мак.); Теперь я понимаю, это были ученические работы, даже, может быть, просто мазня… (Кат.).

Примечание. В заголовках из знаков конца предложения употребляются знаки вопросительный, восклицательный и многоточие: Что делать? (название романа Н. Чернышевского); Подарки в студию! (название газетной заметки); Дешево? Зато сердито! (название репортажа); Мы на лодочке катались… (название газетной корреспонденции).

Точка в конце заголовка, состоящего из одного предложения, не ставится :

Неромантичный человек

Говорят, что молодость – самое счастливое время в жизни. Это говорят те, кто давно был молод и забыл, что это такое (Ток.).

Точка ставится после первого предложения в двучленном заголовке:

Состав литературного произведения. Его форма и содержание (название главы в учебнике «Теория литературы»).

Знаки препинания в начале предложения

В начале предложения для обозначения логического или содержательного разрыва в тексте, резкого перехода от одной мысли к другой (в начале абзаца), ставится многоточие :

Но только стучали колеса в черной пустоте: Ка-тень-ка, Ка-тень-ка, Ка-тень-ка…

…Резко, будто влетев в тупик, вагон остановился, тормоза взвизгнули железным воплем (А. Т.);

Он смотрел на гордую в посадке голову Ольги Николаевны, отягченную узлом волос, отвечал невпопад и вскоре, сославшись на усталость, ушел в отведенную ему комнату.

…И вот потянулись дни, сладостные и тоскливые (Шол.).

Знаки конца предложения внутри предложения

При смысловом подчеркивании отдельных членов вопросительного или восклицательного предложения знаки препинания ставятся после каждого из членов, которые оформляются как самостоятельная синтаксическая единица, т. е. начинаются с прописной буквы: – Что вас привело к ним? – неожиданно бытовым, ворчливым голосом спросил он. – Недомыслие? Страх? Голод? (А. Т.); – Где же те силы, которые питают национальный дух и делают русского русским, узбека узбеком, а немца немцем? Природа? Среда обитания? Вообще среда? Язык? Предания? История? Религия? Литература и вообще искусство? И что тут стоит на первом месте? (Сол.); – Аннушка, наша Аннушка! С Садовой! Это ее работа! (Булг.).

Однако прописные буквы заменяются строчными, если перед перечислением стоят знаки двоеточие или тире (впереди имеется обобщение): Всё отвергал: законы!совесть! веру! (Тр.); Она спросила, кто он , не француз ли, и стала по его просьбе гадать: бельгиец? датчанин? голландец? (Наб.); Вот так играть свою игру – шутя! всерьез! до слез! навеки! не лукавя! – как он играл, как, молоко лакая, играет с миром зверь или дитя (Ахмад.).

| Примечание. В других случаях (при отсутствии знаков двоеточия или тире перед перечислением) подобные написания со строчной буквой не соответствуют современной пунктуационной норме, например: Зачем же здесь? и в этот час? (Гр.); Что мне делать? просить прощения? хорошо, да в чем? (П.). |

Вопросительный и восклицательный знаки ставятся внутри предложения, если они относятся к вставным конструкциям или сами замещают вставки, передавая соответствующее отношение пишущего к содержанию: Девчушка (как же ее звали? ) шла по улице, как по своей жизни (Мак.); – Да, – продолжал ученый, – наш мозг не готов к восприятию этой идеи, как и многих других, до которых (парадоксально! ) он сам же додумался (Сол.); На остальных досках шахматисты одержали восемь (!) побед (журн.).

При оформлении диалога вопросительный и восклицательный знаки внутри текста могут замещать предложение, неся в себе самостоятельную информацию: выражают разнообразные чувства (удивление, сомнение и т. п.). При такой функции знаков может быть один или три:

Внутри предложения многоточие ставится в следующих случаях (обычно в художественных текстах):

а) для передачи прерывистого характера речи:

– Ты талантливый… А талант, это… не как у всех… (Б. Паст.); – Елена… ты не бойся… иди туда… (Булг.);

– Я не смею назвать себя писательницей, но… все-таки и моя капля меда есть в улье… Я напечатала разновременно три детских рассказа, – вы не читали, конечно… много переводила и… и мой покойный брат работал в «Деле» (Ч.);

– Жить бы да жить вам, молодым… а вас… как этих… угорелых по свету носит, места себе не можете найти (Шукш.);

б) для передачи затрудненности речи:

– Дала бы девке образование закончить хоре… хоре… – не с первого раза, с раскачки берет мудреное слово дед, – хо-ре-ог-ра-фи-чес-кое (Аст.).

Многоточие внутри предложения может указывать на несовместимость значений слов, на необычность, алогичность их сочетания: Клад… под общежитием (газ.); Аэростат… в сумочке (газ.); Награда… до старта (газ.); Купаются… на берегу (газ.).

Членение предложения с помощью точки

При парцелляции (т. е. при расчленении повествовательного предложения на самостоятельные части) ставится точка: После десятилетки устроилась работать почтальоном, развозила почту. На велосипеде (Ток.); Спой, Рая… Нашу. Десятого непромокаемого батальона. Любимую (Друн.); Он [аист] вернулся домой. Туда, где родился (газ.); И он [Лермонтов] писал. Ночами, при зажженной свече, во время прогулки по парку, затаиваясь в его уголках (Чив.); Весной, в начале сева, в Быстрянке появился новый парень – шофер Пашка Холманский. Сухой, жилистый, легкий на ногу. С круглыми изжелта-серыми глазами, с прямым тонким носом, рябоватый, с круглой ломаной бровью (Шукш.); Старожилы утверждали, что здесь жил Есенин. Что раньше здесь был монетный двор. Что еще раньше здесь помещались приказы Бориса Годунова (газ.).

Точка в начале предложения (рассказ)

Я беспризорником сызмальства был. Обитал с дружками-малолетками в теплораспределительном колодце. Питались по-королевски пряниками, медовыми и мятными. Каждый из нас в любой момент мог прикинуться глухонемым. Бабы с пекарни жалели, подкармливали по четным дням медовыми, по нечетным – мятными. Если бы не случай, так бы и думал, что мир состоит из точек медовых и мятных, а начинается с люка колодца, главной точки бездомных.

В поселке переполох: милиция, общественники в повязках на рукавах, мужики за выпивку, ребятишки за конфеты искали неизвестного, что листовки о справедливости на стенах бараков развешивает.

Все кому не лень мечтали его поймать, сдать испуганным властям и насладиться призом.

Мне повезло, и неизвестному со мной подфартило – после теплых ароматных пряников карамель в мятой обертке сущий пустяк.

Пригрел бедолагу в колодце, пряниками накормил за слова его необычные: «Справедливость – борьба добра со злом. В такой борьбе победителя нет, а дышать становится легче».

Дрался я часто: бил, меня колотили нещадно, и действительно дышалось на всю катушку.

В колодце хоть и тепло, как на экваторе, но темень непроглядная, как в точке, что на столбах красуется: «Не влезай, убьет».

— Учиться, парень, надо, глаз у тебя сметливый.

— Учатся, дядя, на свету, а к нам он сюда не заглядывает.

— Свет в голове. Тьма не помеха. Хочешь, учителем буду.

— Чему учить, дядя, я и так всё знаю.

— А я чего не знаю, по-твоему?

— Ты ей нужен, соскучилась она по тебе.

Через год он приве меня в школу на районную олимпиаду. Я там всех огорошил. Еще год не верили, проверяли учебниками, задачниками, а как убедились, завели в кабинет директора, руку пожали, аттестат о зрелости выдали. После в институт приняли, одолел я и его. Полвека детишкам математику преподаю. Уходить пора, знаю свое место – оно в колодце. Но уйти и не поделиться – как предать учителя моего! Рассказать не смогу, не поверят, да и кому – в институтах люди серьезно штаны просиживают. Решил писать, вдруг прочтут. В жизни надо мной больше смеялись, даст Бог после смерти не будут. С чего книгу начать, знаю, чем закончить, не ведаю.

— Учитель, чему учить станешь?

— Точке. Важнее точки ничего на свете нет. Ее из уважения не в конце предложения надобно ставить, а в самом начале.

— Точка – тень Творца. В ней всё сосредоточено. Возьми ее в себя и никогда не расставайся с ней.

— Учитель, а у тебя она откуда?

— Мне мама в сказках ее подарила.

— А у меня не было сказок.

«Есть на свете такой колобок, что не только лисе не по силам, но даже если все звери сбегутся на помощь, им не одолеть.

— А если птицы прилетят?

— Пусть прилетают, сынок, им не склевать.

— А люди могут съесть?

— Люди много чего могут, но колобка не победить.

— Мама, а как его зовут?

— По-разному зовут, кто как, у кого на что ума хватает.

— Мама, а имя у колобка есть?

— Всё у него есть и имя тоже.

— Будешь спать, скажу.

Думал, подзабыл. Нет, первого урока из памяти не стереть. Многих удивляло, почему я точки в конце предложения не ставлю. Жизнь начинается с Земли. Господь о людях писать с этой точки начал.

— Учитель, сегодня чему учиться будем?

— Мне учить больше нечему, главное ты знаешь, точку ставят перед предложением, а не после. Остальному не у меня, у тени Творца учись.

— У нее, милый, в ней, как в бездне, всё есть. Обронил ее как-то Творец, упала она, и круги пошли.

— Для кого круги, учитель?

— Для тех, кто сверху и снизу. А для тех, кто сбоку, прямыми зарябило.

— Это то, на что и двух глаз не хватит.

Этими словами он свой второй урок начал, ими и закончил. А глаз так и не хватило. И в телескопы смотрел, и микроскопами пользовался, прямую увидеть так и не довелось. Не дослужился до третьего глаза.

На следующем уроке учитель познакомил с коленом прямой.

— А дальше просто, как согнет прямая колено, для тех, кто сверху и снизу, углом обернется, а для тех, кто сбоку, – лучом засверкает. Любят люди луч на отрезки – фонарики делить.

— Учитель, а отрезок это что?

— Отрезок – отказ от бесконечности.

— А если я не хочу от нее отказываться? – нравится мне эта бесконечность.

— Она не может нравиться или не нравиться. Мы не вправе ее выбирать. Она из нас выбирает. Выбирает и ведет за собой. Но об этом позднее. Давай об анатомии математики поразмышляем. С сердцем ты знаком.

— Да учитель, точка – сердце всего.

— Лёгкие математики – логика. Логикой она дышит и нас тому учит.

На этом закончился третий урок.

С тех пор любуюсь изяществом ветров. Многие от непогоды прячутся, логика проходит мимо них. Учитель в любое ненастье гнал меня из темного тепла колодца на улицу учиться мыслить на ветру: у трав, деревьев, птиц, знамен.

Четвертый урок был веселым: мы из отрезков мастерили крестики, квадраты, треугольники, ромбы, звезды. На нём меня учитель впервые познакомил с человеком, которого бесконечность позвала за собой. Имя ему – Евклид. Бог даровал ему возможность не взрослеть, до конца дней своих оставаться ребенком.

— Учитель, разве такое возможно?

— Всё возможно, если есть во что играть.

— А какие игры были у Евклида?

— Игру для себя он придумал сам, и правила для этой игры создал сам. За это его бесконечность и позвала за собой. А мы за ним пойдем.

На этих словах закончился четвертый урок. На пятом нам понадобились три пары прямых.

— Зачем их столько, учитель?

— В них всё: и мечта, и счастье, и разлука.

— А что есть мечта, учитель?

— Мечта – скрещивание. Счастье в пересечении. Разлука в параллельности.

Этими словами закончился пятый урок, вернее, начался и не заканчивается до сих пор. Мечтал о счастье, а оно разлучало. Боялся разлуки, а она преподавала логику.

На шестом уроке учитель рассказывал о правилах Евклида. Об игре, в которую играю всю жизнь и не могу наиграться.

«Через два зрачка, кому бы они ни принадлежали: воину, царю, рабу, фараону, –проходит одна и только одна прямая.

Если две плоскости не в вечной разлуке, то местом их общения служит одна и только одна прямая. Через око, взирающее на прямую, можно провести одну и только одну прямую на вечную разлуку с данной прямой».

Эту песню Евклида «об одной и только одной прямой» я пронес через всю жизнь, пропел тысячу раз, но так до конца и не понял, о чем она?

Как-то на одном из уроков спросил у учителя:

— А что было до сердца?

— До сердца правого с левым не было, а так всё было. И до точки всё было, да никто этого не замечал. А ставить ее в начале предложения необходимо, иначе никто и ничего не увидит.

— Скажи, учитель, если соединить несоединимое, что получится?

На седьмом уроке учитель познакомил еще с одним человеком, которого бесконечность позвала за собой. Имя ему – Пифагор. Он убедил меня, что кривизны на Земле почти в три раза больше, чем прямоты. Отец кривизны – конус.

— А кто родители конуса?

— Мать конуса – ладонь, отец – песок. Наберешь в горсть песка на берегу моря, чуть приоткроешь ладонь, и на твоих глазах родится Царь кривизны – Конус. Он первым из всех начал точку ставить в начале, а не в конце.

Восьмого урока не было.

— Восемь – это слишком. Дальше иди сам. Главное, не забывай ставить точку в начале предложения, глаза всему нужны до, а не после.

В том, что стал учителем, моей заслуги нет. Ставь точку в начале предложения, делай его зрячим, а дети всё прочитают сами и поймут всё, а тех, кто, как отрезок, не откажется от бесконечности, она позовет за собой.

Мне повезло с колодцем – в домах, квартирах, дворцах точки не живут. А я побывал в точке, и учитель ко мне туда пришел и учил меня в ней, не в классе. Всё, ухожу, вернее, возвращаюсь. Хотите спросить куда? Спросите.

Всё ли так просто с многоточием?

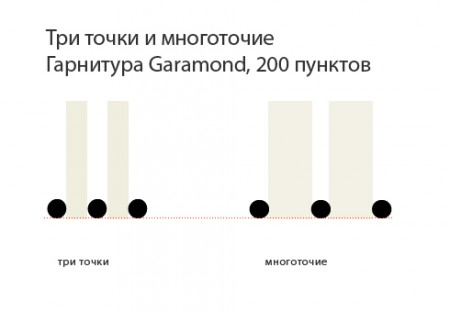

Многоточие (эллипсис, от греч. ellipsis — незаполненность) — самостоятельный типографский знак, разновидность отточия, состоящий из трёх точек идущих подряд, используется для обозначения скрытого смысла, особенностей устной речи (вздох, пауза, задумчивость), недосказанности либо для исключения из текста некоторых слов, например при цитировании.

Многоточие бывает горизонтальным, вертикальным и диагональным.

Техническая справка

Историческая справка

Многоточие использовалось ещё и назвать точные даты появления этого символа не представляется возможным и не является необходимым в контексте этой статьи. Многоточие использовалось ещё в Древней Греции для замены того «что и так всем понятно», например, многоточием можно было бы закончить фразу «не суй нос не в свои дела», вот так: «не суй нос…». Это самый примитивный пример, аналогию можете придумать сами. Так же греки и римляне использовали многоточие в синтаксических конструкциях, которые выглядели незавершёнными и в конструкциях обусловленных особенностями латыни.

Но даже понятные конструкции с многоточиями в случае их многократного объединения превращаются в пучок несвязных слов, не имеющего границ. О чём и говорил Квинтилиан (Квинтилианус, на латыни) в своих трудах, призывая использовать многоточие только в тех случаях где «всё и так понятно»! Это, естественно, вызывало споры: как разобраться где и так понятно, а где нет. Хочу повториться что эти проблемы были вызваны, во многом, особенностями языка и свойственны европейскому сообществу, но не русскому, русский язык отличается языковыми конструкциями.

Первым использовать многоточие в России стал Карамзин в XVIII веке. И изначально оно применялось как художественный приём, в основном в прозе, для выражения эмоциональной составляющей и лишь затем перекочевало в обычные тексты как символ недосказанности и незавершённости, прерывистости,

закончилась прелюдия и мы можем приступить к реальным вопросам применения многоточия на практике. Ура!

Правила употребления

Для обозначения пропуска внутри цитаты, например:

Маркс писал, что «язык… есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание».

В начале текста или предложения с целью отразить сбивчивость мысли, либо большой временной интервал отделяющий предложение от предыдущего.

«…Ва… ва… ва… ваше превосходительство,» — шептал Попов.

В местах где окончание фразы общеизвестно, например:

«с кем поведешься…»

«хотели как лучше…»

Для обозначения интервалов (наряду с тире и знаком деления ÷ )

+7…+9С

15…19 килограмм

В математике

Для пропуска чисел в последовательности:

1 + 2 + 3 +…+ 10

Для записи периодических дробей или трансцедентых чисел:

1/3 = 0,33333333…

Пи = 3,14159…

В Рунете

Для отображения продолжающегося списка страниц, например в поисковой выдаче, иногда оформляется как ссылка:

… 2 3 4 5 6 7… 1

1…15 16 17

Как список номеров элементов отображаемых на текущей странице или следующих в списке навигации по страницам:

1…15 16…30 31…45 2

В новостях, в добавление к «далее»:

далее… 3

Правила использования

Примечание

Вообще такую формулировку последнее время используют всё меньше, заменяя её подходящей по смыслу фразой:

Некоторое время назад мы рассказывали вам о запуске сервиса Mooteam.ru и, получив массу полезных комментариев, решили рассказать о новой возможности на сайте — сервисе свиданий — и ещё раз послушать конструктивную критику.

/>Пункты 10, 11 полностью скопированы из справочника Розенталя.

Точка — знак препинания

Точка — это общеупотребимый на письме знак препинания, которым обозначают завершение повествовательного предложения. Его история восходит к первым книгам, написанным на старославянском языке.

Краткая история точки

Первоначально точка была в форме креста. Таким образом писцы обозначали не конец предложения как таковой, а всего лишь остановку. Например, писец мог уйти на трапезу, на отдых, спать, молиться или выполнять тому подобные вещи. Перед тем как это происходило, ставилась точка, которая тогда была в форме креста.

Интересно, что пунктуация в то время еще не была развита, и поэтому крест вполне мог ставиться посреди слова. Дальнейшее развитие русского языка привело к постепенному превращению креста в пунктирный крестик, а затем родилась знакомая всем точка, ставящаяся в конце предложения.

Наследие былых времен

Наша точка знак препинания очень интересный и поныне несет в себе воспоминания о том, что когда-то это было простое указание на остановку.

Возьмем, например, сокращения: «и т. д.», «и т. п.» или другие подобные конструкции. Знакомая всем точка встречается и здесь, вот только указывает не на конец предложения, а на остановку слова. Подобно тому, как древние писцы могли ставить крест, чтобы сэкономить бумагу и сократить слово, так и в наше время ставится указание.

Но точка знак препинания, который до сих пор не до конца превратился в указание на конец предложения. Взять, например, заголовок. Любой хороший заголовок — это, вне всякого сомнения, предложение. Есть существительное, сказуемое. Предложение выражает какую-то мысль, которая может быть понята и осмыслена. Однако знакомая всем точка знак препинания, указывающий на конец предложения, здесь не ставится. Более того, посмевший это сделать немедленно навлечет на себя гнев всего филологического сообщества. Такие знаки препинания, как точка, в заголовках не ставятся.

Есть и другие исключения. Например, предложения в списках далеко не всегда заканчиваются точками, хотя другие знаки препинания вполне могут использоваться и даже обязаны там присутствовать.

Если еще подробнее посмотреть на то, что представляет собой точка знак препинания открывается с совершенно иной стороны. Иногда повествовательное предложение вовсе не заканчивается точкой. Обычно так происходит, когда мысль не полностью закончена: тогда многоточие намекает читателю на то, что не все еще сказано, что начатая здесь мысль может быть продолжена когда-то в будущем.

Точка знак препинания очень интересный, и, если принять во внимание постоянное развитие русского языка, неизбежно развитие точки. Ее путь от древнего креста к современному своему состоянию, безусловно, интересный и заслуживает уважения, но ни в коем случае не завершился полностью и окончательно.

Смысловое содержание точки

Пунктуация в русском языке не терпит вольности подхода. Красота письменного языка основывается на четких правилах, знать которые вменяется в обязанность любому грамотному человеку.

И все же точка знак препинания, который выполняет смысловую функцию. Ею мы отделяем на письме одно предложение от другого, а вместе с ними и мысли друг от друга. Без точки невозможно было бы понять, где кончается одно утверждение и начинается новое. Если читатель мысленно попробует убрать из этого текста все точки, он превратится в нечитаемую абракадабру. Поэтому, прежде чем рассматривать тот факт, что точка знак препинания очень интересный, необходимо взглянуть на кое-что другое — на правила формирования мыслей. Любая мысль выражается на каком-то языке. Невозможно себе вообразить «мысль вообще», без использования какого-то языка, с помощью которого только и возможна передача мышления и его результатов.

Русский язык — это такой же инструмент мышления, как и знания в голове отдельно взятого человека. Этим веками отточенным инструментом необходимо научиться пользоваться, в противном случае мысль будет выражена без учета его особенностей, и тогда человека не поймут. Его могут даже назвать неграмотным.

Предложение

Точка знак препинания, который отделяет одно предложение от другого. Каждое предложение — законченная мысль и содержит:

Подлежащее и сказуемое — минимально необходимая конструкция предложения, после которого ставится знакомая всем точка. Но если вдруг этим правилом решит кто-то пренебречь и будет формулировать предложения не по правилам, то даже верно расположенная точка не спасет положение. Неграмотного не поймут.

Дополнительные возможности точки

Читатель, конечно, помнит безусловно интересную историю точки. Когда-то в прошлом она означала остановку работы писца или просто остановку внутри предложения. Это предназначение точки живо поныне, хотя применяется не всегда. Как всякое средство усиления выразительности, точка используется в меру и со вкусом. Иначе читатель привыкнет к такому средству и перестанет его воспринимать.

Такие мастера русской словесности, как Александр Пушкин или Владимир Маяковский, могли использовать знаки препинания в качестве способа указания на дополнительные паузы, которых можно было бы избежать. Например: «Был вечер. Небо меркло. Воды струились тихо», — принадлежит пушкинскому перу. Здесь вполне можно избежать точки, поскольку фактически одна мысль делится на несколько частей. И тем не менее это сделано не просто так. Точка служит средством усиления художественной выразительности, описывается быстрая смена событий.

Человек, умеющий пользоваться точкой, без сомнения, выразит мысль наиболее привлекательным способом, заставит читателя воспринять все оттенки передаваемой информация. Пунктуация русского языка открывает мастеру словесности всю широту использования богатства возможностей точки.

Точка перед союзом

Есть еще одно наследие тех времен, когда точка использовалась преимущественно как знак остановки работы писца или просто указание на смысловую остановку. Известно, что союзы «а», «и», «однако» и тому подобные могут соединять несколько мыслей в одно предложение. Полученные конструкции бывают сложноподчиненными или сложносочиненными.

К подобным конструкциям всегда относятся с настороженностью. Мастер словесности, решивший соединить несколько мыслей в одну фразу, должен это сделать безукоризненно. Иначе конструкция развалится, станет непонятной окружающим. То, что могло бы быть триумфом умения выражать собственные мысли, станет поражением. Поэтому, согласно правилам русского языка, допускается ставить точку перед союзом, если следующая часть может быть выражена самостоятельным предложением. Например: «За несколько дней до праздника нас посетил доктор. И опять мы спорили до утра, а по вечерам играли на бильярде».

Красота русского языка в том, что озвученная выше мысль может выражаться разными способами. Поэтому различаются знаки препинания в конце предложения. Нужно подчеркнуть выразительность повествования? Тогда точкой надо разделить мысль на несколько маленьких фрагментов — динамика повествования усилится. Прием подходит художественной литературе, которая поднимает проблемы, требующие от читателя напряженного внимания к быстро меняющимся событиям.

Нужен более спокойный и ровный темп? Нет ничего проще. Точкой можно поделить мысль на два или три предложения. Если от читателя требуется напряженная работа ума, тренировка мышления, точка может быть поставлена всего один раз — в самом конце. Вместо этого мысли соединяются запятыми в одно сложное предложение.

Перечисление

Правила русского языка не запрещают точке присутствовать в рубриках перечисления, особенно если внутри списка уже присутствуют знаки препинания или перечисление состоит из нескольких предложений.

Наша точка завоевала себе право присутствовать в таких предложениях, потому что по правилам русского языка их следует рассматривать как самостоятельную и законченную мысль. Факт перечисления, безусловно, учитывается, но если бы это предложение можно было силой вырвать из перечисления и рассмотреть со всех сторон, стороннему читателю была бы понятна мысль, выраженная в предложении.

Если список состоит из нескольких пунктов перечисления, ставится другой знак препинания — точка с запятой. Запомнить просто. Представим, что у нас есть такой список, как:

Чтобы узнать, какой знак препинания надо ставить в конце каждого перечисления, просто вырвем любой пункт из контекста. Разве читатель поймет заложенную автором мысль, если просто прочитает «суффикса»? Это слово могло быть применено в абсолютно любом контексте, а потому нужна дополнительная информация, которая поможет читателю понять мысль.

Если же, напротив, предложение понятно само по себе и не требует никаких дополнительных уточнений, ставится заслуженная точка. Именно этот знак препинания отделяет одну законченную мысль от другой.

Дополнительная информация

Точка выполняет еще одну утилитарную функцию — облегчение декламирования написанного текста. В античное время греческая и римская точки использовались, не в последнюю очередь, именно для этого. Чтецу было проще декламировать написанный текст, если предложения разделялись между собой точками.

Хотя те точки не имеют прямого отношения к старославянскому языку, где употреблялся знакомый нам уже крест, все же именно эта утилитарная цель должна по праву считаться основной причиной использования точки.

Поскольку это самый древний знак, он поныне основной в тексте. Можно представить художественную книгу без вопросительных, восклицательных знаков, без запятой или тире, но без точки — нельзя!

Парцелляция

Еще один инструмент использования точки — парцелляция. Конструкция подразумевает намеренное расчленение связанного повествовательного текста на несколько крошечных. Например: «Черные джинсы. Мои. Любимые. Надеваю их. Выгляжу сногсшибательно. Встречаю Машу». Согласитесь, мысль можно выразить менее рваными кусками. Но тогда потеряется определенная часть смысла. Та самая, которая придает тексту известное обаяние.

Впрочем, парцелляция — это частичное нарушение норм русского языка. Инструмент этот вполне признан, но пользоваться им следует очень осмотрительно, как всяким тонким механизмом.

Одно неверное движение — и фраза, которая могла бы поразить читателя в самое естество, превратится в простую неграмотность и нарушение правил русского языка.

Русская словесность дарит возможность действительно высокого разнообразия использования средств. Не рекомендуется забывать об этом.

Многоточие

Со временем некоторые точки разрослись сразу до трех. В русском языке этот знак известен под названием «многоточие». Три поставленные в ряд точки — это относительно новое изобретение, и впервые оно упоминается в грамматике Востокова в 1831 году. Правда, в то время многоточие называлось иначе, а именно «знак пресекательный».

В отличие от классической точки, многоточие говорит о прерванной речи, незаконченном повествовании, а то и просто о пропуске в тексте.

Каждый знак надо использовать с умом! В противном случае читатель не поймет, что же хотел сказать автор. Порой в литературе автор даже специально уточняет, в каком именно смысле применяется многоточие в конкретный момент. Если в научно-популярной, публицистической литературе это можно делать открытым текстом, то в случае с художественной все обстоит куда сложнее. Автору приходится просеивать слова в поисках подходящего, чтобы описать смысл использованного знака без нарушения художественной целостности повествования.

И все же многоточие востребовано гораздо меньше нашей любимой точки. Возможно, потому что знак этот еще относительно молод на фоне огромной истории русской словесности, а возможно, по причине более приземленной: если точка востребована почти в каждом предложении, то редкий автор согласится строить свое повествование из прерванных мыслей, недоговоренных сообщений и пропусков.

Восклицательный знак и точка

Помимо знакомой точки, в русском языке существуют другие знаки, говорящие о конце предложения. К таким относится восклицательный знак.

Восклицательный знак ставится в конце восклицательного предложения и выполняет интонационно-выделительную функцию. Если автор задумал указать на экспрессию, изумление, удивление или иные сильные чувства, ставится восклицательный знак.

Выбор между точкой и восклицанием нелегок. Ошибка может привести к тому, что автора поймут неправильно и даже изменится характер текста. Русский язык, как всякая сложная и постоянно развивающая система, одновременно очень тонкая. Даже небольшие изменения вызывают колоссальные последствия.

Порой приходится проделать нелегкую работу, чтобы понять, какой же знак здесь более всего подходит — точка или восклицательный. Может быть, вопросительный?

Мастера русской словесности рекомендуют внимательно читать собственный текст. Находите мысли, выраженные словами, которые могут быть поняты двояко. Меняйте конструкцию фраз на менее двусмысленную. Только так можно гарантировать, что читатель не просто прочитает написанный текст, но и поймет его, как и было задумано.

Если попытка решить дилемму восклицательного знака и точки никак не удается, лучше попробовать перестроить фразу и выразить мысль каким-то иным способом.

Средний рейтинг 4.6 / 5. Количество оценок: 30

Пока оценок нет. Ваша оценка может стать первой!

Сожалеем, что эта информация вам не пригодилась!

Хотите улучшить информацию?

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью?