таксономия блума что это такое кратко

Таксономия педагогических целей Б.Блума

Вопросы выявления, измерения и оценки уровня сформированности у учащихся знаний, умений, навыков в настоящее время являются одними из центральных в практике обучения.

Если цель обучения определяет, что должен знать, уметь обучаемый, то задачи обучения отвечают на вопрос, как двигаться к цели.

Таксономия (от греч. taxis – расположение, строй, порядок и nomos – закон) – теория классификации и систематизации сложно организованных областей действительности, обычно имеющих иерархическое строение (органический мир, объекты географии, геологии, языкознания, этнографии и т.д.).

Понятие «таксономия» было предложено швейцарским ботаником О. Декандолем, разрабатывавшим классификацию растений.

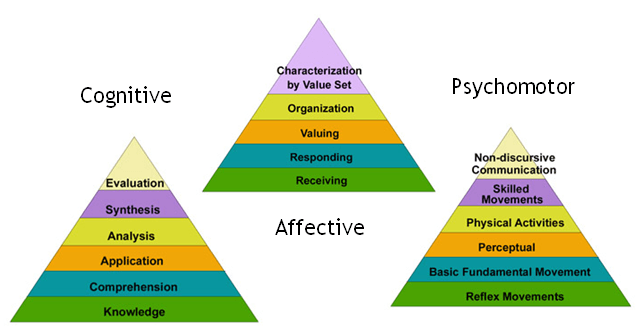

В рамках образовательной технологии Б. Блумом в 1956 г. была создана первая таксономия педагогических целей. При этом Б. Блум и Д. Кратволь разделили цели образования на три области: когнитивную (требования к освоению содержания предмета), психомоторную (развитие двигательной, нервно-мышечной деятельности) и аффективную (эмоционально-ценностная область, отношение к изучаемому).

Первая таксономия, охватывающая когнитивную область, включает в себя шесть категорий целей с внутренним более дробным делением их:

Таксономия Б. Блума была использована М.Е. Бершадским и М.Е. Гузеевым при построении системы типовых задач для определения конкретных умений учащихся. Они приводят примеры заданий для школьников из различных предметных областей, по результатам которых можно судить о различных уровнях обученности.

На основе таксономии Блума Л.С. Илюшин разработал конструктор задач, позволяющий создавать задания разного уровня сложности, в том числе задания, предполагающие создание определенного продукта, задания, предполагающие привлечение знаний из нескольких учебных предметов.

Таксономия Блума

Таксономия Блума, созданная более 60 лет назад, — это тоже схема, однако в отличие от большинства классификаций, направленных во времени назад, эта имеет прогностический потенциал. Другими словами, она говорит о том, “как стоит делать”, а не “как было сделано”. Совершенно несвойственный утилитаризм для модели середины прошлого века. Но, вероятно, именно ввиду своей практической ценности в нынешнюю эпоху микроповествования, микрообучения и всеобщей озабоченности “как сделать так, чтобы // как улучшить // как избавиться от” обращение к педагогическим целям одного чикагского профессора стало столь частотным.

О чём идёт речь

С конца 1950-ых годов, годов пика гонки вооружений, по обе стороны Атлантики сложилось понимание, что эту самую гонку (или даже войну) выйграет не тот, кто храбрее и наглее, а тот, кто будет умнее и рациональнее. В СССР занялись формированием научной элиты (кстати, не без успеха), а в США напряженно обсуждали повышение уровня образования для всех: “Как учить более эффективно?”

Именно в это время появилась книга Бенджамина Блума “Taxonomy of Educational Objectives” — настольная книга для преподавателя по научению, воспитанию и воплощению изученного. Классификация целей включала в себя когнитивные (отвечающие за научение) аффективные (воспитание) и психомоторные (воплощение или “мастерство”), но широкую известность создателю принесла именно субсистема когнитивных целей.

Суть идеи в том, что цели обучения (и формулировка заданий) должна быть соположена иерархии мыслительных процессов. Более того, сам тезис о том, что мыслительные процессы, относящиеся к сознанию и являющиеся высшей нервной деятельностью, иерархизированы был достаточно нов для той аудитории, которой эта книга была адресована. Для нас во втором десятилетии XXI века очевидно, что в процессе обучения формирование собственного высказывания и системы аргументации — значительно более трудозатратная деятельность нежели запоминание и извлечение из памяти (предъявление) информации. Но для классических европейских и американских школ того времени, когда повторение за учителем хором и вслух было делом обыденным (вспомните знаменитый клип Pink Floyd “Another brick in the wall” ), необходимость триады синтез-анализ-оценка была революцией.

Первый уровень — это уровень знаний, включающий в себя как запоминание, так и предъявление запомненной информации. Знаниевый уровень мыслился как базисный, без которого построение дальнейших моделей затруднено. Сегодня при секундной доступности практически любой информации в сети важность этого уровня под сомнением.

Второй уровень — это уровень понимания. Лучшим примером здесь является пересказ. Термин “пересказ текста” для большинства имеющих опыт обучения скомпрометирован убийственными заданиями из школьных учебников английского (да и не только языка) с требованиями пересказать какую-то скучную и бессмысленную историю со словником неиспользуемой лексики. И это ужасно, потому как пересказ должен быть не воспроизведением запомненного, а демонстрацией понимания. Соответственно, нужна оценка этого понимания, а не только и не столько “близости к тексту” или верности использования конструкций.

Третий уровень — уровень применения. Применения на практике. Это работа по моделям или даже иногда т.н. трансфертные упражнения, где предлагается в реальности использовать изученный языковой материал (заказать отель на англоязычном сайте или позвонить/написать в службу поддержки на иностранном языке). Зачастую обучение иностранному языку на этом уровне и оканчивается, а трансфертные упражнения считаются просто методическим шиком. Оно и понятно — тотальный утилитаризм и неистовая любовь к микрообучению делают своё дело. Обратите внимание, кстати, что сейчас в любой рекламе любого кванта обучения, за которое вам предложено заплатить (деньгами или временем), есть раздел “Что вы получите?”. И иногда это, например, “одна конструкция, на объяснение которой в школе уходит полгода”. Без обещания мгновенного результата (пусть и микрорезультата) никакого интереса проявлено не будет.

А что на высших уровнях — уровнях “критического мышления”? Там требования видеть тренды и тенденции, разделять концепции на составляющие, модернизировать концепции и идеи, давать обоснованные прогнозы. Наконец, потребность судить о ценности материала. Это последнее довольно важно. Все мы знаем, что в конце занятий нужно проводить так называемый “sum up”, т.е. подводить итоги урока. Сколько ваших студентов обладают тем уровнем учебной рефлексии, который был бы достаточным для того, чтобы итоги урока мог подвести студент, а не вы? Учебной рефлексии не учат. В лучшем случае, студент может “включить потребителя” и рассказать о своих ощущениях. Тоже ценно, но это совсем не учебная рефлексия.

Возвращаясь к утилитарности и микрообучению: а как это может использовать сегодня преподаватель английского?

Самый простой и действенный способ — это использование глаголов, характерных для того или иного уровня мышления, в инструкциях, которые вы даёте к заданиям. Посмотрите на ваши инструкции с учетом этих “action verbs” и попробуйте их использовать.

Более подробно о работе с инструкциями, кстати, можно узнать в новом курсе “ Effective lessons online: tips and tricks ”.

Существует конспирологическая версия о том, что расцвет всеобщего образования в США был насильственным образом отменен из-за протестов против Вьетнамской войны, хиппи и излишнего свободомыслия. “Свободные ответы” заменили тестами, сложные программы упростили, а долю заданий “второго уровня”, связанных с критическим мышлением, уменьшили до крайних пределов.Комментировать эту версию нет особенного желания, равно как и то, стали ли сегодня учить хуже, чем тогда. Но количество заданий высокого уровня (со звездочкой) в гуманитарных науках, кажется, действительно уменьшилось.

В обучении иностранным языкам есть и другая позиция: зачем заставлять ученика заниматься синтезом-анализом-оценкой, если его языковые цели лежат за пределами таких сложных категорий? Какое отношение имеет сформированное умение находить скрытые связи в двух философских концепциях или оценка Brexit для человека, который хочет поехать в Британию, не знаю, посмотреть Солсберецкий шпиль?) Да и вообще, мы — “дополнительное образование” с отношением к студенту как к клиенту, а хочет ли клиент этого? Риторический вопрос… Или не риторический, а как никогда острый? Комментарии приветствуются!

Таксономия Блума

Таксономия Блума была создана в 1956 г/ под предводительством педагогического психолога Бенджамина Блума в целях поощрения развития более высоких форм мышления в образовании, таких как анализ и оценка концепций, процессов, процедур и принципов, а не просто запоминания фактов. Ее часто используют при разработке учебных и образовательных процессов.

Таксономия — это вариант классификации педагогических целей. Впоследствии Блум написал книгу под названием «Таксономия образовательных целей: сфера познания». Таким образом, если вы педагог или ставите целью научить кого-нибудь чему-нибудь, таксономия Блума может оказаться очень полезной. Она не только позволяет понять, чему стоит обучать, но и отслеживает прогресс.

Блум выделяет три области обучения (образовательной деятельности):

Рассмотрим когнитивную и аффективную области, поскольку они имеют непосредственное отношение к цели нашего сайта.

Когнитивная область

Она включает в себя знания и развитие интеллектуальных способностей. Например, запоминание или распознавание конкретных фактов, процедурные модели или концепции, служащие развитию интеллекта.

Блум выделяет шесть основных категорий когнитивного процесса:

Категории можно рассматривать как степени сложности. То есть желательно начинать со знаний, переходить к пониманию и так далее.

Аффективная область

Это все, что связано с чувствами, эмоциями и настроением в процессе обучения.

В наше время применение таксономии Блума находят не только в сфере обучения, но и в других областях. Многие люди критикуют ее. Например, указывают, что хоть и согласны с существованием шести категорий когнитивной области, но ставят под сомнение существование последовательной иерархической связи. Так или иначе, но она не теряет своей актуальности и каждый может почерпнуть из нее немало интересного.

Вверх тормашками: что такое перевёрнутое обучение

Новые технологии поменяли местами уроки и домашние задания, трансформировали роль учителя и требуют большего от учеников.

Из этой статьи вы узнаете:

Журналист. Пишет и переводит статьи о самобытной культуре и образовании.

Что такое перевёрнутое обучение

Если объяснить упрощённо и образно, то перевёрнутое обучение — это когда классную работу ученики делают дома, а домашнюю — в классе. Чтобы познакомить с темой, ученикам дают материалы для самостоятельного изучения (видеолекции), а занятия с преподавателем служат для обсуждения темы, о которой учащиеся уже кое-что узнали, и для проверки того, насколько хорошо они этот материал поняли.

Формальное определение звучит так: перевёрнутое обучение — это педагогический подход, при котором ученики самостоятельно осваивают теорию, а на уроках создаётся групповая динамичная, интерактивная среда, где обучающиеся под присмотром учителя творчески применяют изученную теорию на практике.

Кто изобрёл этот подход

Пионерами перевёрнутого обучения считают педагогов Джонатана Бергмана и Аарона Сэмса из американского штата Колорадо. В начале 2000-х годов Бергман и Сэмс преподавали химию старшеклассникам небольшой сельской школы. Некоторые ученики частенько пропускали занятия из-за спортивных соревнований, популярных в провинциальной Америке. Чтобы они не отставали от остальных, Бергман и Сэмс решили делать видеозаписи своих лекций.

Так школьники могли осваивать новый материал дома, и эта самостоятельность пришлась им по душе. Тогда Бергман и Сэмс решили записывать на видео все свои лекции. Ученики просматривали их перед занятиями, а в классе обсуждали, насколько правильно поняли тему, проводили эксперименты, в рамках которых проверяли свои знания, и получали обратную связь от преподавателей.

Бергман и Сэмс отмечают, что были вовсе не первыми, кому в голову пришла идея поменять местами домашнюю и классную работу. В 2000 году увидела свет научная публикация «Перевернуть класс» преподавателя маркетинга из Университета Майами Гленна Платта и его коллег. В ней, похоже, впервые была озвучена идея отказаться от уроков в традиционном формате в пользу видеозаписей. Но лишь после успеха Бергмана и Сэмса этот метод стал быстро набирать популярность: только с 2012-го по 2014-й год число учителей — участников сообщества Flipped Learning Network, посвящённого перевёрнутому обучению, выросло

с 2 500 до 20 тысяч человек.

На чём основано перевёрнутое обучение

Основные материалы по исследованиям и применению этого метода представлены на сайте Flipped Learning Network — главного международного сообщества, которое занимается вопросами перевёрнутого обучения. В частности, там опубликованы подробные руководства на английском языке о том, как воплотить этот подход в классе. А в 2014 году лидеры сообщества сформулировали четыре основных принципа перевёрнутого обучения.

1. Гибкая среда

Перевёрнутое обучение подразумевает гибкость. Это касается и учебного пространства, и сроков сдачи работ, и оценки успехов. Даже классы преподаватели часто физически перестраивают под нужды урока. Характер работы тоже влияет на обустройство помещения: например, учитель может преобразить пространство, чтобы ученикам было комфортнее работать в группе.

2. Культура обучения

Перевёрнутое обучение культивирует в учениках стремление заниматься самообразованием и активно вовлекает их в процесс конструирования знаний. Акцент, в отличие от обычного образовательного процесса, делается не на учителе, а на учащихся, ведь новые знания они приобретают самостоятельно.

В класс школьники приходят уже подготовленными, это позволяет им глубже погружаться в тему. Задача учителя — придумывать для них активности, а самому занимать роль наблюдателя. Создавать разнообразные и доступные для всех занятия позволяет сбор обратной связи от учеников и анализ происходящего на уроке.

3. Продуманный материал

В перевёрнутом обучении материал становится основой учебного процесса. Он должен быть доступным и ценным для учеников. Педагог должен подбирать его так, чтобы ученики могли освоить новые знания собственными силами. Обычно такой контент представлен в видеоформате, но это может быть и список учебной литературы.

4. Учитель-профессионал

Хотя кажется, что учитель вроде бы отходит в перевёрнутом обучении на второй план, на самом деле его роль становится ещё значительнее. Во время уроков преподаватель постоянно наблюдает за учениками, комментирует и оценивает их работу. Он всегда приходит на помощь, когда ученики нуждаются в этом, умеет работать в условиях контролируемого хаоса, стремится к взаимодействию с коллегами, принимает конструктивную критику и постоянно совершенствует свою преподавательскую практику.

Что думают учёные о пользе этого подхода

Состоятельность перевёрнутого обучения научно доказана. Уже к 2017 году накопилось больше 130 рецензируемых статей об успешном применении этого подхода на разных уровнях: от начальной школы до послевузовского образования.

Пример из практики

Американская средняя школа Клинтондейла в 2010 году была одной из самых отстающих в штате Мичиган. Тогда учителя решили прибегнуть к перевёрнутому обучению. Результаты впечатляли:

В 2012 году в рамках Flipped Learning Network провели опрос, участие в котором приняли 453 учителя, о результатах перевёрнутого обучения в их практике:

Какие минусы у перевёрнутого обучения

Представители Университета штата Айдахо в Бойсе выделяют два основных недостатка этого учебного подхода. Во-первых, преподавателю придётся тратить больше времени на подготовку к урокам: и готовить материалы для самостоятельной работы учеников, и планировать ход дискуссий при очных встречах. Во-вторых, вполне возможно, что слабо мотивированные ученики просто не будут заниматься самостоятельной работой и придут на уроки неподготовленными.

Среди других недостатков этого типа обучения отмечают отсутствие мгновенной обратной связи: ведь только на обсуждении ученик сможет проверить, правильно ли он понял материал. Не говоря уже о том, у школьников может попросту не быть компьютера с быстрым интернетом или необходимой техники для просмотра материалов к уроку.

Как применить подход на практике

Простую инструкцию из шести шагов предлагает Университет штата Мичиган.

1. Подготовьте план

Определите, какую часть урока вы хотите «перевернуть» (перевести на самостоятельное изучение). Продумайте примерные цели урока и подготовьте его план.

2. Сделайте видеозапись

Запишите лекцию или теоретический материал урока на видео. Упомяните всё то важное, что озвучили бы на обычном занятии. Но прибегать к видео стоит только в тех случаях, когда это будет уместным и послужит образовательным целям не хуже, чем традиционный урок.

3. Поделитесь материалом

Отправьте видео ученикам. Чётко донесите до них, что вся информация из видео будет обсуждаться на следующем уроке.

4. Обсудите материал

На очередном уроке поговорите с учениками о просмотренном ими материале и помогите им углубить знания по изучаемой теме.

5. Используйте групповые активности

Поделите класс на группы и дайте им задания, например: сочинить стихотворение, придумать пьесу или снять видео на тему урока. Это самый эффективный способ применить и обсудить предложенный им материал.

6. Снова соберите учеников

Попросите участников каждой команды поделиться результатами своей работы с другими группами. Задавайте вопросы и вместе углубляйтесь в предмет.

Когда каждый шаг выполнен, нужно проанализировать произошедшее, исправить то, что требует корректировок, и с учётом первого опыта повторить шаги заново. Кстати, в этом процессе могут быть полезны и другие практики, например, перекрёстное обучение — в этом случае ученики объясняют изученные концепции друг другу. Кроме того, перевёрнутое обучение можно совместить с проблемно-ориентированным, когда уроки посвящены решению проблем реальной жизни.

Разработать собственное «перевёрнутое» занятие поможет подробная инструкция Университета Нью-Йорка, где приводятся полезные практические советы. Например, её авторы предлагают дополнительно мотивировать учеников подготовиться к уроку: задать им открытые вопросы по изучаемой теме до встречи в классе (чтобы они пришли уже с самостоятельно найденными ответами) или попросить подготовить к предстоящему уроку презентацию. Поиск примеров, которые станут иллюстрациями к изучаемой теории, тоже может подтолкнуть школьников к самостоятельной работе.

Кроме того, в инструкции можно найти информацию по активностям, которые помогут включить учеников в работу, на это предлагается отвести десять минут занятия. Так, педагог может узнать, насколько успешно ученики справились с самостоятельной работой, чтобы определить повторяющиеся вопросы и пробелы в знаниях. Другой вариант — провести опрос по темам, которые ученики разбирали дома, с оценкой или без неё, это поможет настроиться на работу в классе. В руководстве также есть полезные лайфхаки по выбору подходящих форматов для самостоятельного изучения, преподавательские стратегии и варианты оценки знаний.

обложка: Катя Павловская для Skillbox

Таксономия целей Блума

Таксономия целей Блума

Хотите повысить эффективность ваших уроков для развития мыслительных навыков у ваших учеников? Вспомните о таксономии целей Блума.

Приступив к планированию уроков по развитию разных типов интеллекта, легко попасть в ловушку, когда все ваши уроки будут сводиться только к двум уровням – знание и понимание. Но постоянно помня о таксономии Блума, можно спланировать урок, задействовав все уровни познания. Вы получите инструмент, который поможет вам отслеживать, насколько эффективно вы побуждаете к деятельности все типы интеллекта учеников на каждом уроке

В 1956 году профессор Чикагского университета Бенджамин Блум опубликовал книгу «Таксономия образовательных целей». Он выделил шесть уровней познавательной деятельности, которые десятилетиями успешно использовались в педагогике как руководство при планировании обучения, стимулирующего развитие у учащихся мыслительных навыков высокого уровня.

Таксономия – это учение о принципах и практике классификации и систематизации

Согласно таксономии Блума, образовательные цели разбиваются на три области: когнитивную, аффективную и психомоторную. Эти области не совсем точно можно описать как «знания/голова», «чувства/сердце», «делание/руки».

Когнитивная область

Когнитивная (познавательная) область. Сюда входят цели от запоминания и воспроизведения изученного материала до решения проблем, в ходе которого необходимо переосмыслить имеющиеся знания, строить их новые сочетания с предварительно изученными идеями, методами, процедурами (способами действий), включая создание нового. К познавательной сфере относится большинство целей обучения, выдвигаемых в программах, учебниках, в повседневной практике учителей.

Умения и навыки в когнитивной области касаются знания, понимания и критического мышления. Здесь выделяются шесть уровней.

1. Знание

Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала — от конкретных фактов до целостной теории.

Конкретные действия учащихся: воспроизводит термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы.

2. Понимание

Показателем понимания может быть преобразование материала из одной формы выражения — в другую, интерпретация материала, предположение о дальнейшем ходе явлений, событий.

Конкретные действия учащихся:

— объясняет факты, правила, принципы;

— преобразует словесный материал в математические выражения;

— предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных.

3. Применение

Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях.

Конкретные действия учащихся:

— применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях;

— использует понятия и принципы в новых ситуациях.

4. Анализ

Эта категория обозначает умение разбить материал на составляющие так, чтобы ясно выступала структура.

Конкретные действия учащихся:

— вычленяет части целого;

— выявляет взаимосвязи между ними;

— определяет принципы организации целого;

— видит ошибки и упущения в логике рассуждения;

— проводит различие между фактами и следствиями;

— оценивает значимость данных.

5. Синтез

Эта категория обозначает умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, обладающее новизной.

Конкретные действия учащихся:

— пишет сочинение, выступление, доклад, реферат;

— предлагает план проведения эксперимента или других действий;

— составляет схемы задачи.

6. Оценка

Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного материала.

Конкретные действия учащихся:

— оценивает логику построения письменного текста;

— оценивает соответствие выводов имеющимся данным;

— оценивает значимость того или иного продукта деятельности.

Аффективная область

Умения в этой области отражают то, как человек реагирует эмоционально, насколько он способен чувствовать чужую радость или боль. Аффективные цели связаны с человеческими отношениями, эмоциями, чувствами.

Категории учебных целей в аффективной области

Восприятие

Эта категория обозначает готовность и способность ученика воспринимать те или иные явления, поступающие из окружающего мира стимулы. С позиции учителя путь к достижению таких целей состоит в том, чтобы привлечь, удержать и направить внимание ученика.

Входящие сюда субкатегории:

1.2. готовность или желание воспринимать;

1.3. избирательное (произвольное) внимание образуют диапазон восхождения от пассивной позиции ученика до более активного отношения к содержанию обучения (хотя на этом уровне ещё не полностью осознанно целенаправленного). Ученик:

проявляет осознание важности учения;

внимательно слушает высказывания окружающих в классе, в беседе и т. д., проявляет осознание эстетических факторов в одежде, интерьере, архитектуре, живописи;

проявляет восприимчивость к проблемам и потребностям других людей, к проблемам общественной жизни.

Реагирование (отклик)

Эта категория обозначает активные проявления, исходящие от самого ученика.

На данном уровне он не просто воспринимает, но и откликается на то или иное явление или внешний стимул, проявляет интерес к предмету, явлению или деятельности.

2.1 подчинённый отклик;

2.2 добровольный отклик;

2.3 удовлетворение от реагирования.

выполняет заданную учителем домашнюю работу;

подчиняется внутришкольному распорядку и правилам поведения;

участвует в обсуждении вопросов в классе;

самостоятельно знакомится с освещением общественно-политических и международных проблем;

добровольно вызывается выполнять задание;

проявляет интерес к учебному предмету.

Усвоение ценностной ориентации

В эту категорию входят различные уровни усвоения ценностных ориентаций (то есть отношения к тем или иным объектам, явлениям или видам деятельности):

3.1 принятие ценностной ориентации(в обиходе это соответствует понятию «мнение»);

3.2 предпочтение ценностной ориентации;

3.3 приверженность, убеждённость.

проявляет устойчивое желание, например, овладеть навыками грамотной устной и письменной речи;

целенаправленно изучает различные точки зрения с тем, чтобы вынести собственное суждение;

проявляет убеждённость, отстаивая тот или иной идеал.

Организация ценностных ориентаций

Эта категория охватывает осмысление и соединение различных ценностных ориентаций, разрешение возможных противоречий между ними и формирование системы ценностей на основе наиболее значимых и устойчивых. Сюда входят две субкатегории:

4.1 концептуализация ценностной ориентации, то есть осмысление своего отношения;

4.2 организация системы ценностей.

стремится определить основные черты своего любимого произведения искусства;

принимает на себя ответственность за своё поведение;

понимает свои возможности и ограничения;

строит жизненные планы в соответствии с осознанными им самим собственными способностями, интересами и убеждениями.

Распространение ценностной ориентации или их комплекса на деятельность

Эта категория обозначает такой уровень усвоения ценностей, на котором они устойчиво определяют поведение индивида, входят в привычный образ действий, или жизненный стиль. Обобщённый характер ценностных ориентаций и их соединение в целостное мировоззрение отражены в субкатегориях:

5.1 обобщённая установка;

5.2 полная интернализация (усвоение) или распространение ценностных ориентаций на деятельность.

устойчиво проявляет самостоятельность в учебной работе;

проявляет стремление к сотрудничеству в групповой деятельности;

проявляет готовность пересматривать свои суждения и менять образ действий при наличии убедительных аргументов;

постоянно проявляет навыки личной гигиены и здорового образа жизни;

формулирует устойчивое и последовательное жизненное кредо.

Такая конкретизация целей сильно упрощает работу учителя. Отталкиваясь от этого набора, можно строить учебный процесс как последовательную отработку его элементов, совокупность упрощённых обучающих циклов.

Психомоторная область

Умения в этой области описывают способность к манипуляциям с орудиями или инструментами. Психомоторные цели обычно связывают с изменением или развитием практических навыков.

М. В. Кларин приводит далее основные категории наиболее разработанных и общеупотребительных областей таксономии, охватывающих когнитивные и аффективные цели.

Основные категории

1. Знание

Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь может идти о различных видах содержания – от конкретных фактов до целостных теорий. Общая черта этой категории – припоминание соответствующих сведений. Ученик:

знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины;

знает конкретные факты;

знает методы и процедуры;

знает основные понятия;

знает правила и принципы.

2. Понимание

Показателем способности понимать значение изученного может служить:

— преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую

– «перевод» материала с одного «языка» на другой (например, из словесной формы – в математическую).

— интерпретация материала учеником (объяснение, краткое изложение)

— предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов).

Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. Ученик:

понимает факты, правила и принципы;

интерпретирует словесный материал, схемы, графики, диаграммы;

преобразует словесный материал в математические выражения;

предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных

3. Применение

Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях. Сюда входят:

применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий.

Соответствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание. Ученик:

использует понятия и принципы в новых ситуациях;

применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях;

демонстрирует правильное применение метода или процедуры.

4. Анализ

Эта категория обозначает умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно выступала его структура.

вычленение частей целого,

выявление взаимосвязей между ними,

осознание принципов организации целого.

выделяет скрытые (неявные) предположения;

видит ошибки и упущения в логике рассуждений;

проводит разграничения между фактами и следствиями;

оценивает значимость данных.

5. Синтез

Эта категория обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения.

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Ученик:

пишет небольшое творческое сочинение;

предлагает план проведения эксперимента;

использует знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы.

6. Оценка

Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного материала (утверждения, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). Суждения ученика должны основываться на чётких критериях: внутренних(структурных, логических) или внешних(соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться самим учащимся или предлагаться ему извне, например, учителем.

Данная категория предполагает достижение учебных результатов всех предшествующих категорий. Ученик:

оценивает логику построения материала в виде письменного текста;

оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внутренних критериев;

оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внешних критериев.

Знание: определи, запомни, запиши, составь список

Понимание: объясни, обсуди, сформулируй, опиши, повтори

Применение: возьми интервью, драматизируй, покажи, вырази, опубликуй

Анализ: интерпретируй, сравни, исследуй, задай вопросы, выстрой, сделай обзор

Синтез: создай, составь, представь, спрогнозируй, придумай

Оценка: сделай вывод, заключение, оцени, предположи, исправь, спрогнозируй, отредактируй.

Знание: перечисли, собери, обозначь, категоризируй, пронумеруй, определи

Понимание: опиши, назови, идентифицируй, сгруппируй, определи место

Применение: проверь, реши, вычисли, продемонстрируй, поставь эксперимент, докажи

Анализ: проанализируй, изучи, исследуй, открой, образуй, измерь, раздели,

Синтез: придумай, сформулируй, выдвини гипотезу, установи, систематизируй

Оценка: проранжируй, оцени, отбери, измерь, подсчитай.

Знание: понаблюдай, определи, перерисуй, перепиши, зарисуй

Понимание: проиллюстрируй, вырази, объясни в картинках, продемонстрируй, сделай чертеж

Применение: драматизируй, проиллюстрируй, покажи, построй, докажи

Анализ: тщательно исследуй, расставь, построй диаграмму, график, сравни, противопоставь

Синтез: построй, составь, сконструируй, изобрети, построй, собери, создай, представь, смоделируй

Оценка: отбери, выбери, оцени, вынеси суждение, рекомендуй.

Знание: запомни, повтори, скопируй, перечисли, назови

Понимание: определи, вырази, опиши, переложи на музыку

Применение: потренируйся, продемонстрируй, покажи, научи, представь классу

Анализ: интерпретируй, проанализируй, сгруппируй, дифференцируй

Синтез: сочини, систематизируй, создай, расположи в определенном порядке

Оценка: оцени, проранжируй, вырази свое суждение.

Знание: повтори все действия, объясни в действиях, скопируй, имитируй

Понимание: обсуди, вырази, разыграй

Применение: используй, изобрази, имитируй, проэкспериментируй, представь

Анализ: отбери, отсортируй, осмотри, систематизируй, классифицируй, сгруппируй, разбей на группы

Синтез: расставь по порядку, выработай, построй, придумай, изобрети

Оценка: измерь, реши, выбери, оцени, рекомендуй.

Знание: повтори, определи, перечисли, назови, скажи, собери

Понимание: опиши, объясни, обсуди, вырази, расскажи

Применение: используй, имитируй, опроси, потренируйся

Анализ: систематизируй, сделай обзор, исследуй, изучи, сгруппируй

Синтез: установи, сформулируй, составь план, предложи

Оценка: реши, оцени, сделай вывод, рекомендуй, критикуй, сделай заключение.

Знание: назови, повтори, запомни, выучи

Понимание: объясни, сформулируй, вырази, повтори

Применение: драматизируй один, спланируй, реши, представь

Анализ: испытай, сравни, противопоставь, исследуй, разбей

Синтез: составь, сочини, собери, выдвини гипотезу, вообрази, создай, построй

Оценка: сделай заключение, оцени, поддержи, одобри