так судьба стучится в дверь бетховен какая симфония

Так судьба стучится в дверь бетховен какая симфония

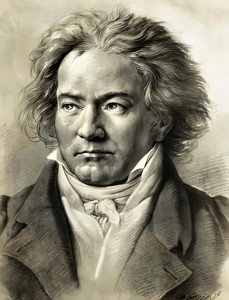

Людвиг ван Бетховен «Симфония №5»

Историю создания «Симфонии №5» Бетховена, содержание произведения и множество интересных фактов читайте на нашей странице.

Краткая история «Симфонии №5»

Времена, в которые создавалось произведение, были для композитора далеко не самыми благоприятными. Неприятности одна за другой настигали творца врасплох, вначале известие о глухоте, затем и военные действия в Австрии. Задумка столь грандиозного по масштабам произведения захватила разум Бетховена .

Но так как желание автора преодолевать все преграды на собственном пути могло быстро смениться самыми сумрачными и депрессивными мыслями, то сочинение постоянно откладывалось в долгий ящик. В зависимости от настроения Людвиг хватался то за одно, то за другое произведение, а пятая симфония и вовсе шла тяжело.

Бетховен не раз изменял финал, делая его то в позитивном, то в негативном ключе. Но в итоге, спустя три года, сочинение всё же увидело свет. Нельзя не отметить, что композитор одновременно писал две симфонии, и в одно и то же время их презентовал, поэтому впоследствии возникли некоторые неурядицы, касающиеся нумерации подобных крупных произведений.

На сегодняшний день произведение активно исполняется на ведущих сценах мира, но при этом первоначальная премьера в Театре Ан дер Вин прошла крайне неудачно. Можно выделить сразу несколько факторов, негативно повлиявших на восприятие слушателей:

Интересно, что первоначальная неудача не смогла повлиять на популярность произведения. С каждым годом симфония становилась все более распространенной в кругах музыкального искусства. Среди многих последующих мастеров композиции сочинение было признано шедевром и эталоном классической симфонии.

Интересные факты

Содержание «Симфонии №5» Бетховена

Бетховен не относится к композиторам, которые подробно описывают собственные произведения, давая им четкий и определенный программный замысел. Но симфония № 5 стала исключением из правила. В письме Шиндлеру он не только объяснил программный замысел, но и указал конкретные музыкальные темы, знаменующие рок и лирического героя, пытающегося бороться с судьбой.

Конфликт очевиден и его завязка происходит еще в первых тактах. Сам композитор, писал, что именно так «судьба стучится в двери». Он сравнивал ее с не прошеной гостьей, которая разрушает и врезается клином в привычный мир мечтаний и грез. Мотив судьбы пронизывает композицию с первых таков и помогает сделать цикл наиболее единым и слитным. Так как произведение написано в классическом стиле, то оно имеет структуру из четырех частей:

Жанр произведения представляет собой инструментальную драму. Из-за наличия программного замысла принято рассматривать содержание произведения с точки зрения драматургии. В таком случае, каждая часть симфонии представляет собой определенный этап и выполняет значимую драматургическую функцию:

Таким образом, композиция, представленная в данном произведении, является эталоном не только симфонического, но и драматургического мастерства.

Необычные современные обработки Симфонии №5

В настоящее время произведение является актуальным. Каждый образованный человек может узнать симфонию уже по первым тактам. Разумеется, многие современные музыканты не упускают возможности аранжировать или обработать данное симфоническое произведение. На данный момент можно выделить три наиболее часто встречающихся жанра, которые могут быть синтезированы с классической музыкой.

Современные обработки классических произведений адаптируют сложный музыкальный материал для восприятия в обществе двадцать первого века. Такие аранжировки полезно слушать, с целью увеличить и расширить музыкальный кругозор. Некоторые варианты открывают принципиально новые грани в творчестве композитора, но и про классическую версию забывать не стоит.

Использование музыки Симфонии №5 в кинофильмах

Нельзя отрицать, что атмосфера триумфа и преодоления, переданная в музыке, а также ощущение напряжения в мотиве судьбы могут стать отличными инструментами для эмоционального окрашивания определенных моментов в кинематографе. Возможно, именно поэтому многие современные режиссеры используют произведение в собственных работах.

Пятая симфония Бетховена является не только вершиной симфонического творчества, но и ярким показателем индивидуальных особенностей стиля композитора. Нельзя понять истинного значения музыки, не познакомившись со столь грандиозной композицией. Музыка – это временное искусство, оно живет только во время исполнения. Симфония №5 доказывается, что даже временное искусство может быть вечным.

Понравилась страница? Поделитесь с друзьями:

Людвиг ван Бетховен «Симфония №5»

Симфония №5 c-moll, Op.67

«. Если верить Шиндлеру, сам Бетховен говорил о начальных тактах [Пятой] симфонии: «Так судьба стучится в дверь!» С другой стороны, Карл Черни вспоминал, что «тему симфонии с-moll ему навеял крик лесной птицы»; совершенно независимо от Черни «крик известной птицы» узнавал в этом мотиве и бременский капельмейстер В.К. Мюллер.» (Кириллина Л.В.: Бетховен. Жизнь и творчество.)

Можно предположить, что под «известной птицей» подразумевалась овсянка обыкновенная, распространенная в европейских средних широтах и обитавшая, в частности, в венском парке Пратер, где обычно гулял Бетховен:

Однако, многие современные исследователи относятся скептически к обеим версиям. Слова Антона Шиндлера, снискавшего всеобщую ненависть музыковедов подделкой записей в «разговорных тетрадях» Бетховена и питавшего склонность к романтизации образа композитора, ни у кого не вызывают доверия. Кроме того, сам Бетховен известен тем, что мог сказать первое, что придет в голову — просто чтобы избавиться от докучных вопросов.

Густав Малер, знаток и выдающийся интерпретатор творчества Бетховена, заметил о первой части симфонии: «Слова, которые Бетховен будто бы сказал об этой части: «Так судьба стучится в дверь», далеко не исчерпывают для меня все ее огромное содержание. Скорее, он мог бы сказать о ней: «Это я»».1

Эта музыка родилась у Мегюля независимо от Бетховена. Известно, что когда симфония Мегюля была впервые исполнена в Парижской консерватории в марте 1809 года, он не знал Пятой симфонии Бетховена, еще не появившейся тогда в печати. А на венской ее премьере Мегюль не присутствовал. Скорее всего, оба композитора питались одними и теми же интонациями, рожденными героической эпохой Французской революции.

В марте 2015 года вышла книга The First Four Notes: Beethoven’s Fifth and the Human Imagination, Matthew Guerrieri, посвященная в значительной степени именно этому знаменитому мотиву.

Среди дирижеров нет единого мнения, каким образом должны звучать эти первые четыре такта. Одни берут строгое allegro, другие выбирают более медленный темп, делая каждую ноту более весомой и значительной, третьи играют molto ritardando, обращая большее внимание на ферматы.

1. Allegro con brio

2. Andante con moto

3. Scherzo: Allegro

4. Allegro

Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan

Orchestre National de France, дирижер Kurt Masur

Beethoven Festival, Bonn, 2008

Премьера оказалась скорее неудачной, что было обусловлено несколькими обстоятельствами. Оркестр играл недостаточно хорошо, поскольку была проведена только одна репетиция, так что из-за очередной ошибки разгневанный Бетховен даже прервал исполнение «Хоральной фантазии» и начал сначала. Вот как описывает этот эпизод М. Друскин в книге «Фортепианные концерты Бетховена»:

«При исполнении Фантазии произошел досадный эпизод, на долгие годы рассоривший Бетховена с венскими оркестрантами. Они набирались из различных оркестровых коллективов и не смогли полностью овладеть столь сложной программой. Бетховен был уже сильно раздражен к концу вечера — а Фантазия стояла последним номером — и пришел в ярость, когда по вине то ли кларнетиста, то ли самого автора, одновременно и пианиста и дирижера, оркестранты стали играть так нестройно, что ему пришлось потребовать исполнения всей Фантазии сначала. «. Когда они споткнулись на самом что ни на есть ровном месте, — вспоминал Бетховен, — я внезапно прекратил играть и громко закричал: «еще раз!»». Кроме того, в зале было необычайно холодно, что не добавляло энтузиазма публике, утомленной непривычно длинной программой концерта, который длился более четырёх часов — с 18:30 до 22:30.

Однако, исполненная полтора года спустя, симфония вызвала восторженную рецензию Э. Т. А. Гофмана в Allgemeine Musikalische Zeitung (июль 1810 года).

Пятая симфония, которая поражает лаконизмом изложения, сжатостью форм, устремленностью развития, кажется рожденной в едином творческом порыве. Однако создавалась она дольше остальных. Бетховен работал над ней на протяжении трех лет, успев закончить в эти годы две симфонии совершенно иного характера: в 1806 году была написана лирическая Четвертая, в следующем начата и одновременно с Пятой завершена Пасторальная, позднее получившая № 6.

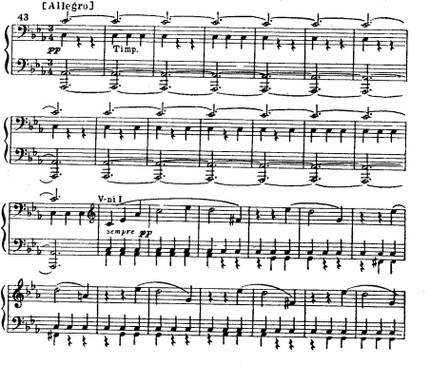

Пятая симфония посвящена известным меценатам — князю Ф. И. Лобковицу и графу А. К. Разумовскому, русскому посланнику в Вене, и впервые прозвучала в авторском концерте, так называемой «академии», в Венском театре 22 декабря 1808 года вместе с Пасторальной.

Впоследствии Пятая стала самой популярной в его наследии. В ней сконцентрированы наиболее типичные черты бетховенского стиля, наиболее ярко и сжато воплощена основная идея его творчества, которую обычно формулируют так: через борьбу к победе. Короткие рельефные темы сразу и навсегда врезаются в память. Одна из них, несколько видоизменяясь, проходит через все части (такой прием, заимствованный у Бетховена, следующее поколение композиторов будет использовать часто). Об этой сквозной теме, своего рода лейтмотиве из четырех нот с характерным стучащим ритмом, по свидетельству одного из биографов композитора, он говорил: «Так судьба стучится в дверь».

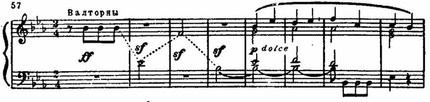

Музыка

Первую часть открывает дважды повторенная фортиссимо тема судьбы. Главная партия сразу же активно развивается, устремляясь к вершине. Тот же мотив судьбы начинает побочную партию и постоянно напоминает о себе в басах струнной группы. Контрастная по отношению к нему мелодия побочной, певучая и нежная, завершается, однако, звонкой кульминацией: весь оркестр в грозных унисонах повторяет мотив судьбы. Возникает зримая картина упорной, бескомпромиссной борьбы, которая переполняет разработку и продолжается в репризе. Как это свойственно Бетховену, реприза не является точным повторением экспозиции. Перед появлением побочной партии возникает внезапная остановка, солирующий гобой декламирует ритмически свободную фразу. Но развитие не заканчивается и в репризе: в коде продолжается борьба, причем исход ее неясен — первая часть не дает вывода, оставляя слушателя в напряженном ожидании продолжения.

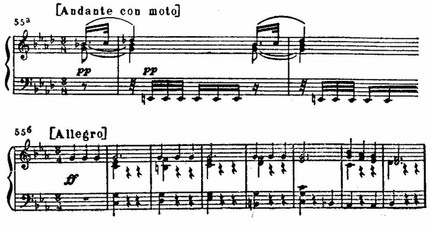

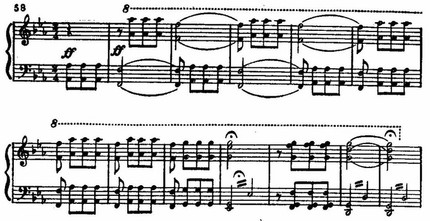

Медленная вторая часть задумывалась композитором как менуэт. В окончательном варианте первая тема напоминает песню, светлую, строгую и сдержанную, а вторая тема — поначалу вариант первой — приобретает у медных и гобоя фортиссимо в сопровождении ударов литавр героические черты. Не случайно в процессе ее варьирования затаенно и тревожно, как напоминание, звучит мотив судьбы. Любимая Бетховеном форма двойных вариаций выдержана в строго классических принципах: обе темы излагаются все более мелкими длительностями, обрастают новыми мелодическими линиями, полифоническими имитациями, но всегда сохраняют ясный, светлый характер, становясь к концу части еще более величавыми и торжественными.

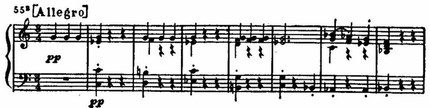

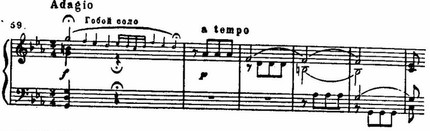

Тревожное настроение возвращается в третьей части. Это совершенно необычно трактуемое скерцо — вовсе не шутка. Продолжаются столкновения, борьба, начавшаяся в сонатном аллегро первой части. Первая тема представляет собой диалог — затаенному вопросу, звучащему еле слышно в глухих басах струнной группы, отвечает задумчивая, печальная мелодия скрипок и альтов, поддержанных духовыми. После ферматы валторны, а за ними весь оркестр фортиссимо утверждают мотив судьбы: в таком грозном, неумолимом варианте он до сих пор еще не встречался. Второй раз диалогическая тема звучит неуверенно, дробясь на отдельные мотивы, не получая завершения, отчего тема судьбы, по контрасту, предстает еще более грозной. При третьем появлении диалогической темы завязывается упорная борьба: с задумчивым, певучим ответом полифонически соединяется мотив судьбы, слышатся трепетные, молящие интонации, и кульминация утверждает победу судьбы. Картина резко меняется в трио — энергичном фугато с подвижной мажорной темой моторного, гаммообразного характера. Совершенно необычна реприза скерцо. Впервые Бетховен отказывается от полного повторения первого раздела, как это всегда было в классической симфонии, насыщая сжатую репризу интенсивным развитием. Оно происходит словно вдали: единственное указание силы звучности — варианты пиано. Обе темы значительно изменены. Первая звучит еще более затаенно (струнные пиццикато), тема судьбы, утрачивая грозный характер, возникает в перекличках кларнета (затем гобоя) и пиццикато скрипок, прерывается паузами, и даже тембр валторны не придает ей прежней силы. В последний раз ее отголоски слышны в перекличках фаготов и скрипок; наконец, остается только монотонный ритм у литавры пианиссимо. И тут наступает удивительный переход к финалу. Словно брезжит робкий луч надежды, начинаются неуверенные поиски выхода, переданные тональной неустойчивостью, модулирующими оборотами…

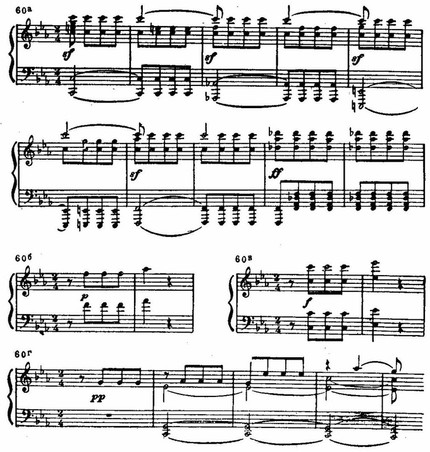

Ослепительным светом заливает все вокруг начинающийся без перерыва финал. Торжество победы воплощено в аккордах героического марша, усиливая блеск и мощь которого композитор впервые вводит в симфонический оркестр тромбоны, контрафагот и флейту-пикколо. Живо и непосредственно отражена здесь музыка эпохи Французской революции — марши, шествия, массовые празднества победившего народа. Рассказывают, что наполеоновские гренадеры, посетившие концерт в Вене, при первых звуках финала вскочили с мест и отдали честь. Массовость подчеркнута простотой тем, преимущественно у полного оркестра, — броских, энергичных, не детализированных. Их объединяет ликующий характер, который не нарушается и в разработке, пока в нее не вторгается мотив судьбы. Он звучит как напоминание о прошлой борьбе и, может быть, как предвестие будущего: предстоят еще и схватки и жертвы. Но теперь в теме судьбы нет прежней грозной силы. Ликующая реприза утверждает победу народа. Продлевая сцены массового торжества, Бетховен завершает сонатное аллегро финала большой кодой.

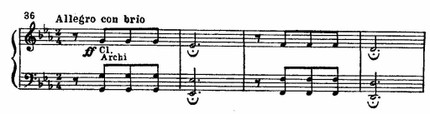

Первая часть: Allegro con brio

The first movement opens with the four-note motif discussed above, one of the most famous in western music. There is considerable debate among conductors as to the manner of playing the four opening bars. Some conductors take it in strict allegro tempo; others take the liberty of a weighty treatment, playing the motif in a much slower and more stately tempo; yet others take the motif molto ritardando (a pronounced slowing through each four-note phrase), arguing that the fermata over the fourth note justifies this. Some critics consider it crucial to convey the spirit of and-two-and one, as written, and consider the more common one-two-three-four to be misleading.

The first movement is in the traditional sonata form that Beethoven inherited from his classical predecessors, Haydn and Mozart (in which the main ideas that are introduced in the first few pages undergo elaborate development through many keys, with a dramatic return to the opening section—the recapitulation—about three-quarters of the way through). It starts out with two dramatic fortissimo phrases, the famous motif, commanding the listener’s attention. Following the first four bars, Beethoven uses imitations and sequences to expand the theme, these pithy imitations tumbling over each other with such rhythmic regularity that they appear to form a single, flowing melody. Shortly after, a very short fortissimo bridge, played by the horns, takes place before a second theme is introduced. This second theme is in E flat major, the relative major, and it is more lyrical, written piano and featuring the four-note motif in the string accompaniment. The codetta is again based on the four-note motif. The development section follows, using modulation, sequences and imitation, and including the bridge. During the recapitulation, there is a brief solo passage for oboe in quasi-improvisatory style, and the movement ends with a massive coda.

Вторая часть: Andante con moto

The second movement, in A flat major, is a lyrical work in double variation form, which means that two themes are presented and varied in alternation. Following the variations there is a long coda.

The movement opens with an announcement of its theme, a melody in unison by violas and cellos, with accompaniment by the double basses. A second theme soon follows, with a harmony provided by clarinets, bassoons, violins, with a triplet arpeggio in the violas and bass. A variation of the first theme reasserts itself. This is followed up by a third theme, thirty-second notes in the violas and cellos with a counterphrase running in the flute, oboe and bassoon. Following an interlude, the whole orchestra participates in a fortissimo, leading to a series of crescendos, and a coda to close the movement.

Третья часть: Scherzo. Allegro

The third movement is in ternary form, consisting of a scherzo and trio. It follows the traditional mold of Classical-era symphonic third movements, containing in sequence the main scherzo, a contrasting trio section, a return of the scherzo, and a coda. However, while the usual Classical symphonies employed a minuet and trio as their third movement, Beethoven chose to use the newer scherzo and trio form. (For further discussion of this form, see «Textual questions», below.)

The movement returns to the opening key of C minor and begins with the following theme, played by the cellos and double basses:

The 19th century musicologist Gustav Nottebohm first pointed out that this theme has the same sequence of intervals as the opening theme of the final movement of Mozart’s famous Symphony No. 40 in G minor, K. 550. Here is Mozart’s theme:

(The derivation emerges more clearly if one listens first to Mozart’s theme, then Mozart’s theme transposed to Beethoven’s key and range, then Beethoven’s theme.)

While such resemblances sometimes occur by accident, this is unlikely to be so in the present case. Nottebohm discovered the resemblance when he examined a sketchbook used by Beethoven in composing the Fifth Symphony: here, 29 measures of Mozart’s finale appear, copied out by Beethoven.

The opening theme is answered by a contrasting theme played by the winds, and this sequence is repeated. Then the horns loudly announce the main theme of the movement, and the music proceeds from there.

The trio section is in C major and is written in a contrapuntal texture. When the scherzo returns for the final time, it is performed by the strings pizzicato and very quietly.

«The scherzo offers contrasts that are somewhat similar to those of the slow movement in that they derive from extreme difference in character between scherzo and trio … The Scherzo then contrasts this figure with the famous ‘motto’ (3 + 1) from the first movement, which gradually takes command of the whole movement.»

Четвертая часть: Allegro

The triumphant and exhilarating finale begins without interruption after the scherzo. It is written in an unusual variant of sonata form: at the end of the development section, the music halts on a dominant cadence, played fortissimo, and the music continues after a pause with a quiet reprise of the «horn theme» of the scherzo movement. The recapitulation is then introduced by a crescendo coming out of the last bars of the interpolated scherzo section, just as the same music was introduced at the opening of the movement. The interruption of the finale with material from the third «dance» movement was pioneered by Haydn, who had done the same in his Symphony No. 46 in B, from 1772. It is not known whether Beethoven was familiar with this work.

Через год, в четвертой книге «Фантазий» была напечатана вторая серия «Крейслерианы», содержащая еще семь очерков.

Так судьба стучится в дверь бетховен какая симфония

Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, контрафагот, 2 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные.

История создания

Пятая симфония, которая поражает лаконизмом изложения, сжатостью форм, устремленностью развития, кажется рожденной в едином творческом порыве. Однако создавалась она дольше остальных. Бетховен работал над ней на протяжении трех лет, успев закончить в эти годы две симфонии совершенно иного характера: в 1806 году была написана лирическая Четвертая, в следующем начата и одновременно с Пятой завершена Пасторальная, позднее получившая № 6.

Пятая симфония посвящена известным меценатам — князю Ф. И. Лобковицу и графу А. К. Разумовскому, русскому посланнику в Вене, и впервые прозвучала в авторском концерте, так называемой «академии», в Венском театре 22 декабря 1808 года вместе с Пасторальной. Нумерация симфоний была тогда иной: открывшая «академию» симфония под названием «Воспоминание о сельской жизни», фа мажор, имела № 5, а «Большая симфония в до миноре» — № 6. Концерт оказался неудачным. Во время репетиции композитор повздорил с предоставленным ему оркестром — сборным, невысокого уровня, и по требованию музыкантов, отказавшихся с ним работать, вынужден был удалиться в соседнюю комнату, откуда и слушал, как его музыку разучивает дирижер И. Зейфрид. Во время концерта в зале царил холод, публика сидела в шубах и равнодушно восприняла новые симфонии Бетховена.

Впоследствии Пятая стала самой популярной в его наследии. В ней сконцентрированы наиболее типичные черты бетховенского стиля, наиболее ярко и сжато воплощена основная идея его творчества, которую обычно формулируют так: через борьбу к победе. Короткие рельефные темы сразу и навсегда врезаются в память. Одна из них, несколько видоизменяясь, проходит через все части (такой прием, заимствованный у Бетховена, следующее поколение композиторов будет использовать часто). Об этой сквозной теме, своего рода лейтмотиве кз четырех нот с характерным стучащим ритмом, по свидетельству одного из биографов композитора, он говорил: «Так судьба стучится в дверь».

Музыка

Первую часть открывает дважды повторенная фортиссимо тема судьбы. Главная партия сразу же активно развивается, устремляясь к вершине. Тот же мотив судьбы начинает побочную партию и постоянно напоминает о себе в басах струнной группы. Контрастная по отношению к нему мелодия побочной, певучая и нежная, завершается, однако, звонкой кульминацией: весь оркестр в грозных унисонах повторяет мотив судьбы. Возникает зримая картина упорной, бескомпромиссной борьбы, которая переполняет разработку и продолжается в репризе. Как это свойственно Бетховену, реприза не является точным повторением экспозиции. Перед появлением побочной партии возникает внезапная остановка, солирующий гобой декламирует ритмически свободную фразу. Но развитие не заканчивается и в репризе: в коде продолжается борьба, при чем исход ее неясен — первая часть не дает вывода, оставляя слушателя в напряженном ожидании продолжения.

Медленная вторая часть задумывалась композитором как менуэт. В окончательном варианте первая тема напоминает песню, светлую, строгую и сдержанную, а вторая тема — поначалу вариант первой — приобретает у медных и гобоя фортиссимо в сопровождении ударов литавр героические черты. Не случайно в процессе ее варьирования затаенно и тревожно, как напоминание, звучит мотив судьбы. Любимая Бетховеном форма двойных вариаций выдержана в строго классических принци пах: обе темы излагаются все более мелкими длительностями, обрастают новыми мелодическими линиями, полифоническими имитациями, но всегда сохраняют ясный, светлый характер, становясь к концу части еще более величавыми и торжественными.

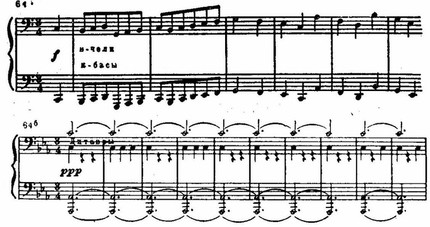

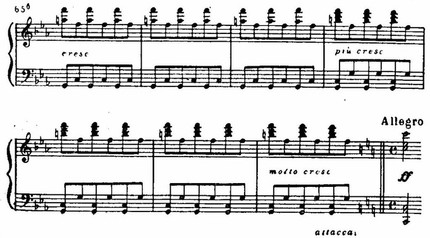

Тревожное настроение возвращается в третьей части. Это совершенно необычно трактуемое скерцо — вовсе не шутка. Продолжаются столкновения, борьба, начавшаяся в сонатном аллегро первой части. Первая тема пред ставляет собой диалог — затаенному вопросу, звучащему еле слышно в глухих басах струнной группы, отвечает задумчивая, печальная мелодия скрипок и альтов, поддержанных духовыми. После ферматы валторны, а за ними весь оркестр фортиссимо утверждают мотив судьбы: в таком грозном, неумолимом варианте он до сих пор еще не встречался. Второй раз диалогическая тема звучит неуверенно, дробясь на отдельные мотивы, не получая завершения, отчего тема судьбы, по контрасту, предстает еще более грозной. При третьем появлении диалогической темы завязывается упорная борьба: с задумчивым, певучим ответом полифонически соединяется мотив судьбы, слышатся трепетные, молящие интонации, и кульминация утверждает победу судьбы. Картина резко меняется в трио — энергичном фугато с подвижной мажорной темой моторного, гаммообразного характера. Совершенно необычна реприза скерцо. Впервые Бетховен отказывается от полного повторения первого раздела, как это всегда было в классической симфонии, насыщая сжатую репризу интенсивным развитием. Оно происходит словно вдали: единственное указание силы звучности — варианты пиано. Обе темы значительно изменены. Первая звучит еще более затаенно (струнные пиццикато), тема судьбы, утрачивая грозный характер, возникает в перекличках кларнета (затем гобоя) и пиццикато скрипок, прерывается паузами, и даже тембр валторны не придает ей прежней силы. В последний раз ее отголоски слышны в перекличках фаготов и скрипок; наконец, остается только монотонный ритм у литавры пианиссимо. И тут наступает удивительный переход к финалу. Словно брезжит робкий луч надежды, начинаются неуверенные поиски выхода, переданные тональной неустойчивостью, модулирующими оборотами.

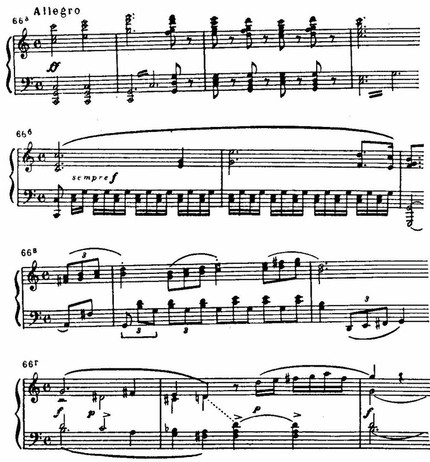

Ослепительным светом заливает все вокруг начинающийся без перерыва финал. Торжество победы воплощено в аккордах героического марша, усиливая блеск и мощь которого композитор впервые вводит в симфонический оркестр тромбоны, контрафагот и флейту-пикколо. Живо и непосредственно отражена здесь музыка эпохи Французской революции — марши, шествия, массовые празднества победившего народа. Рассказывают, что наполеоновские гренадеры, посетившие концерт в Вене, при первых звуках финала вскочили с мест и отдали честь. Массовость подчеркнута простотой тем, преимущественно у полного оркестра, — броских, энергичных, не детализированных. Их объединяет ликующий характер, который не нарушается и в разработке, пока в нее не вторгается мотив судьбы. Он звучит как напоминание о прошлой борьбе и, может быть, как предвестие будущего: предстоят еще и схватки и жертвы. Но теперь в теме судьбы нет прежней грозной силы. Ликующая реприза утверждает победу народа. Продлевая сцены массового торжества, Бетховен завершает сонатное аллегро финала большой кодой.

Идея героической борьбы, завоевания счастья для человека и человечества в Пятой симфонии проводится еще более последовательно и направленно. Эта симфония относительно свободно поддается программному толкованию, к тому же его подсказывают собственные слова композитора о знаменитой четырехзвучной теме: «Так судьба стучится в дверь»:

Предельно лаконично, как эпиграф, обрисована эта тема с резко стучащим ритмом. Она воспринимается как символ зла, трагически вторгающегося в жизнь человека, как препятствие, требующее неимоверных усилий для преодоления.

Подобно оперному лейтмотиву, ритмическая фигура образующая тему, проходит через все части симфонии, трансформируясь по ходу развития «действия». В первой части эта тема господствует почти безраздельно, во второй — ее глухое «постукивание» тревожно настораживает, в третьей звучит с новым ожесточением и только в финале она появляется уже как воспоминание об отошедших в прошлое драматических событиях:

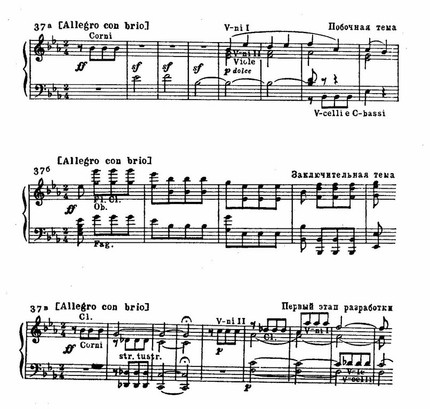

Первая часть. Allegro con brio

Первая часть как бы высечена из цельного куска гранита, так она монолитна, собрана. Энергия, заложенная в грозных ударах темы, которыми начинается Allegro, направляет стремительный бег главной партии, в которой интонации лейтмотива приобретают мятежную взволнованность:

Все последующее движение Allegro — развернутое, всестороннее раскрытие множественности одного центрального образа. Это не исключает, однако, рельефных контрастов и противопоставлений.

Так, мелодия побочной партии, более закругленная и напевная, с мягкими окончаниями и в мажорном ладу, контрастна главной. Но ее новизна относительна, она образуется в результате видоизменения той же главной темы. Свое начало побочная партия ведет от предшествующих ей фанфарообразных оборотов (связка), которые в свою очередь непосредственно связаны с главной темой. К тому же на протяжении всего следования побочную партию сопровождает основная ритмическая фигура первой части:

Постепенно подчиняясь настойчивости ритма главной темы, побочная становится более активной и драматичной. Происходит и обратное явление: под воздействием светлой сферы мажора (в побочной и особенно в заключительной партиях) главная тема обнаруживает скрытые доселе черты мужественности, героизма.

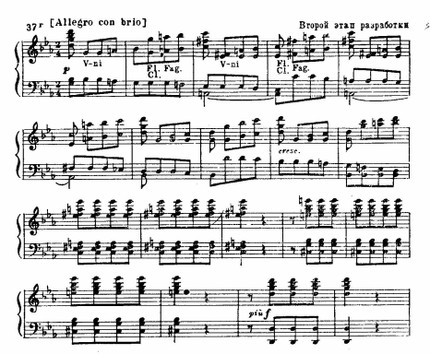

С наступлением разработки развитие вступает в более напряженную и драматическую фазу. Побочная партия почти полностью отстраняется. Над всем главенствует четырехзвучный ритмический мотив. Его движение идет с нарастающей силой вплоть до могучей кульминации, которая одновременно является исходной точкой для репризы:

Так стремительность и непрерывность развития стирает грани между разделами формы (разработкой и репризой) (этот принцип симфонического развития, утвержденный Бетховеном в Девятой симфонии, впоследствии широко применял Чайковский); борьба переходит в следующую стадию, а разрешение конфликта отодвигается.

В репризе все темы экспозиции проходят, на первый взгляд, свой прежний путь. Но есть некоторые важные сдвиги: внутри главной партии между тревожными перебежками четырехзвучного мотива пробивается одинокий скорбный голос (соло гобоя):

В этом горестном «очеловеченном» речитативе концентрируется лирическое начало. Но оно не может воздействовать на характер главной темы. Только побочная в измененной инструментовке становится более одухотворенной и нежной. Просветленный колорит C-dur с его специфической окраской укрепляет героические черты в заключительной партии репризы.

Все же перевес явно на стороне враждебных сил, и это особенно становится заметным на решающем этапе развития — в коде. Она начинается четко отбиваемой и долго не смолкающей ритмической дробью всего оркестра. Острее проступает размежевание, «расщепление» все того же четырехзвучного мотива. То он оборачивается своим «злобным ликом», то звучит как коренной важности вопрос и в конце концов бессильно никнет, подавленный непреодолимостью препятствия:

В первой части симфонии, как в первом акте драмы, раскрывается, но не исчерпывается острейший конфликт. Исход напряженной драматической борьбы еще не ясен.

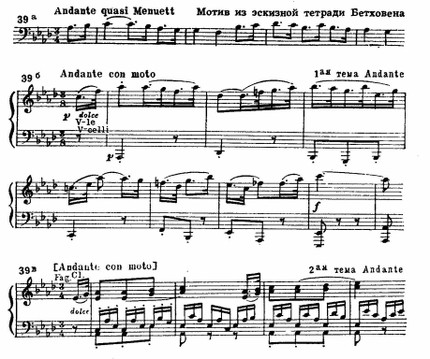

Вторая часть. Andante con moto

Велик контраст между драматизмом первой части и медлительно-задумчивым течением мысли во второй.

Две темы, на которых строятся вариации Andante, поначалу схожи ощущением неторопливой поступи, тональностью, затактовым ходом:

(Образцом для медленной части симфонии послужили, очевидно, двойные вариации Гайдна в его «Лондонской» сифонии Es-dur, № 103. Однако при всей прелести и классическом совершенстве гайдновских вариаций невозможно сопоставить глубину и значительность образного содержания, а отсюда масштабность и интенсивность развития у Гайдна и Бетховена.)

Уже во втором предложении второй темы характер ее резко меняется. Внезапное fortissimo со смещением в C-dur, металлическая звучность меди (труб, валторн), массивность фактуры — все это, по-иному освещая тему, приоткрывает героические стороны образа, и звучит она подобно торжественному гимну. Это как бы взгляд в будущее, опора арки, конец которой упирается в триумфальную маршевость финала. Не случайны и общая тональность (C-dur), мощные фанфары, маршевая поступь:

Третья часть. Allegro

(Эту часть, по аналогии с другими симфониями, обычно называют скерцо. Бетховен же не дает такого наименования.)

Последний подступ к вершине. Но и борьба за ее завоевание становится острее, драматичнее. Непосредственное соприкосновение двух разных в сущности своей тем резко обнажает их полярность: ищущим, страстно-вопрошающим мыслям в первой теме (стремительный взлет струнных по аккордовым тонам, спадающие на слабых окончаниях интонации вопроса) противостоит знакомый «стучащий» ритм четырехзвучного мотива. В новом варианте он звучит еще более властно и категорично. Внутренняя его ритмическая структура усложнена, вместо прежнего унисона мотив гармонизован, и сильные броски аккордов акцентируют каждую первую долю такта. Обостряет звучание темы оркестровка, в которой медный тембр валторн, ведущих тему, противостоит струнным, сопровождающим ее своими ударами:

Обе темы, вовлеченные в круговорот движения, все теснее сплетаются и образуют в конце концов нерасторжимый тематический комплекс.

Серьезный перелом в этой сложной борьбе наступает в трио (скерцо написано в сложной трехчастной форме), которое вносит мужественно-радостный контраст. Знаменательным представляется сопоставление тональностей: первая часть — c-moll, третья — C-dur, четвертая — C-dur. Смена минора на одноименный мажор в финале совпадает с моментом утверждения победы. Так движение тональностей, подобно другим музыкальным элементам произведения, подчинено движению направляющей идеи — от мрака к свету.

В трио явственно проступает элемент танцевальности, несколько измененный полифонической фактурой (фугато). Тему ведут «во всю силу смычка» контрабасы и виолончели и «грубая тяжеловесность этих пассажей заставляет дрожать все пюпитры оркестра» (Г. Берлиоз). Нарочитая угловатость темы, подчеркнутая «деревенским» тембром контрабасов, вносит оттенок здорового, крепкого юмора, яркий народный колорит:

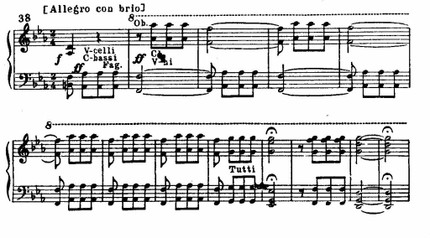

Именно после трио делаются очевидными глубочайшие изменения, происшедшие во внутреннем содержании образов, и трио предопределяет не только близость конца, но его смысл и значение. Оптимизм образов народной жизни оказывает решающее влияние, вселяет уверенность в торжество светлого будущего. В репризе исчезают драматизм и контраст тем первой части скерцо. В прозрачной оркестровке, на pianissimo, поглощенные друг другом, обе темы уносятся в легком ускользающем движении. Все драматические события отодвигаются вглубь; теперь уже невозможен возврат к прошлому, дорога к обновлению открыта.

Переход к четвертой, завершающей, части симфонии композиционно совершается в коде третьей части, которая непосредственно вливается в финал. В этом последнем построении скерцо медленно, исподволь происходит колоссальное динамическое нагнетание. На глухом органном басу, как отдаленный гул, звучит основной ритмический мотив, исполняемый одними литаврами. Затем появляется первая тема скерцо; она все чаще дробится и настойчиво «взбирается» вверх:

Неуклонно раздвигается оркестровый диапазон, разрастается сила оркестровой звучности; жесткие диссонансы (от наложения субдоминантовых и доминантовых звуков на тонический органный пункт) звучат все резче, пронзительней и, нарастая, разрешаются в полнозвучный аккорд — тонику C-dur, знаменующую наступление финала:

Переход к финалу — один из самых потрясающих моментов симфонии. «. Невозможно достигнуть более сильного впечатления, чем то, которое создается переходом от скерцо к триумфальному маршу», — пишет Берлиоз.

Четвертая часть. Финал. Allegro

Перед репризой еще раз появляется четырехзвучный ритмический мотив: воспоминание о прошлом оттеняет торжествующую радость настоящего.

Начиная с репризы, музыка финала звучит со все возрастающей энергией. Усиление звучности медной группы оркестра (впервые Бетховен для усиления оркестровой звучности вводит в оркестр симфонии тромбоны, флейту пикколо и контрафагот), пронзительный тембр малой флейты, безостановочность переходов, сама динамика заключительной части симфонии заражают приподнятостью, энтузиазмом.

Кода финала (Presto) в грандиозном и длительном звучании тоники C-dur утверждает окончательное укрощение всех враждебных человеку сил. Стихийность движения в коде, его «массивность» — выражение беспредельной радости, которое приносит освобожденному человечеству долгожданная победа.

Между 1806 и 1808 годами (период, отмеченный особо выдающимися творческими достижениями композитора) Бетховен работал одновременно над тремя симфониями. Центральным произведением этой группы оказалась героико-трaгическая Пятая симфония c-moll — C-dur (op.67, 1805 – 1808). До нашего времени она продолжает оставаться одним из самых любимых и популярных произведений мирового симфонического репертуара.

В Пятой воплощена основная тема бетховенского творчества — героика и трагедия борьбы. Эта же идея в том же оптимистическом преломлении была положена и в основу «Героической симфонии». Но в новом произведении Бетховен придал ей несколько иную идейно-образную трактовку. Соответственно изменились и принципы формообразования: они приобрели большую целеустремленность и простоту.

В Пятой симфонии тема борьбы показана в аспекте, типичном для трагедийного театра эпохи Просвещения. Непримиримое столкновение человека с роком, где грозный, волевой образ рока олицетворял общественную необходимость, лежало в основе драматургии классицистской трагедии и связанной с ней музыкальной драмы Глюка. Бетховен по-новому трактует этот конфликт. Новое, бетховенское заключалось в действенности.

В отличие от глюковских трагедий, где освобождение приходило неожиданно и извне, в бетховенской симфонии человек одерживает победу в результате единоборства с судьбой. От мрака к свету – так последовательно развивается драматургический конфликт Пятой симфонии.

Ее четырехчастный цикл составляет неразрывное единство. Отдельные части связаны между собой не только ходом драматического развития, но и определенным «лейтритмом». «Так судьба стучится в дверь», — сказал Бетховен про главную тему Пятой симфонии. От первых звуков до финала звучит тревожный, резкий мотив судьбы.

Мотив судьбы, которым начинается Пятая симфония, принадлежит к числу гениальнейших бетховенских находок:

Никогда прежде, даже у самого Бетховена, музыкальная тема не достигала подобного лаконизма, такой мелодической и ритмической концентрации. По существу, ее трудно назвать самостоятельной темой, настолько слабо в ней выражено собственно мелодическое начало. Ритм и гармоническое тяготение главным образом формируют ее художественный облик. Вместе с тем, при всей своей необычности и интонационной «скупости», мотив судьбы обобщает патетические интонации, сложившиеся еще в музыке предшественников и широко использованные самим Бетховеном в более ранних произведениях (Имеются в виду те же с-mоll’ные интонации страха и скорби, которые прозвучали в свое время в «Орфее» и «Альцесте» Глюка, в увертюре к «Медее» Керубини, в «Патетической сенате» Бетховена, в его Четвертом квартете, «Похоронном марше» из «Героической симфонии» и другие.).

Сонатное Allegro Пятой симфонии — один из наиболее изумительных примеров бетховенского симфонического развития. Грозному и трагическому мотиву рока Бетховен придает активный, волевой характер (В нем сосредоточен ряд выразительных приемов, придающих ему взволнованность: повторение, «вдалбливание» одного мелодического звука, fortissimo, оголенное унисонно-октавное звучание и, наконец, поступательный аффект стопы (четвертый пеон, при котором акцент, связанный с сильной долей такта, приходится на последний из четырех звуков мотива).). В отличие от интонационно насыщенной, пространной темы «Героической», он предельно краток. Это определяет характер развития всего сонатного Allegro Пятой симфонии.

Будучи эпиграфом ко всей симфонии, мотив судьбы является одновременно мельчайшим архитектоническим звеном всей сложной структуры первой части.

По принципу «остинатной» повторности он пронизывает собой музыку всего Allegro. Ни на секунду не ослабевает чувство организованного движения, не прерывается внутренняя пульсация, почти не нарушается повторение его ритма. Так приемы, которые до сих пор использовались преимущественно для выражения жанровых образов, преломляются в остро драматическом произведении, являя редкий пример органического сочетания трагических патетических интонаций с ритмами однообразного поступательного движения.

Все сонатное Allegro — взволнованное, стремительное — объединено ритмоинтонациями основного мотива. И контрастирующая побочная тема, и второй этап заключительной, и связующая и напряженнейшая разработка пронизаны ими:

Внутренние связи создают редкую целостность формы. Даже в «Героической симфонии» не было подобной целеустремленности развития. Здесь нет ни одного такта собственно экспозиции, ибо уже в самом мотиве судьбы содержится поступательное движенйе. Особенно примечательный эффект достигается в драматической кульминации: постепенное нарастание в разработке приводит к взрыву. На неустойчивой гармоний (уменьшенный септаккорд), на fortissimo у tutti исступленно, пронзительно звучит мотив судьбы. Кульминация разработки сливается с началом репризы:

Динамическая реприза и огромная разработочная кода превосходят первую половину Allegro своим трагическим пафосом.

Вдохновенное Andante con moto уводит от трагических образов первой части в мир гражданской лирики Бетховена.

Основная лирическая тема выросла из мотива менуэтного склада. Этой декламационной, спокойной первой теме, с ее широким мелодическим дыханием и тембром солирующих альтов и виолончелей, противопоставлена вторая тема — героическая, маршеобразная, полная внутренней динамики:

Героическая тема, интонационно связанная с первой, близка революционным маршам и одам. Ее фанфарные обороты и даже тональность C-dur (появление которой совпадает с кульминацией развития темы) предвещают финал симфонии. Здесь звучат гобои, валторны, трубы и барабаны при резко акцентированном сопровождении струнных.

По-видимому, образцом для этого Andante послужили двойные вариации из Es-dur’ной («Лондонской») симфонии Гайдна, которые, как и бетховенские, основаны на принципе неуклонного нарастания напряженности (У Гайдна то же противопоставление лирического и героического образа в сочетании с внутренним единством. Обе темы, как и у Бетховена, связаны с жанрово-бытовыми традициями. Сходно и вариационное развитие, в процессе которого происходит постепенное взаимопроникновение выразительных элементов обеих тем и лирическая тема преображается в героическую. Это сходство подчеркивает тенденцию Бетховена к симфонизированному развитию и полному преодолению механической расчлененности вариационной формы.). В момент наиболее острого конфликта (первая вариация второй темы) в героическую тему вторгается и тревожный «стук судьбы»:

Третью часть Пятой симфонии, трехдольное Allegro, называют скерцо. А между тем эта музыка насыщена трагическим и взволнованным настроением. Даже приемы, кажущиеся на первый взгляд типично скерцозными (как, например, стаккатные повторные звуки), служат выражением резкости, силы, упорства. В третьей части Бетховен возвращается к картине трагической схватки с судьбой.

На приглушенных звучаниях pianissimo, в низких регистрах виолончелей и контрабасов звучит с-moll’ная тема-диалог. Почти речевая выразительность слышится в ее сумрачной, тревожной мелодии и в бессильно жалобных интонациях «ответа»:

И вдруг с драматической неожиданностью вторгается (в несколько преображенном виде) повелительная, резкая «тема судьбы»:

Типичную для скерцо рондообразную форму, основанную на периодичности и симметрии в сопоставлении тематических разделов, Бетховен драматизирует, дает в динамическом развитии. Тема «страха и скорби» трижды чередуется с «мотивом судьбы». При этом каждое его появление сопровождается все более обостряющимся усложненным развитием. Всякое новое вторжение темы рока воспринимается как драматическая вершина предшествующего этапа. В третьей части нет и обычной для скерцо расчлененности. Даже мажорное фугированное трио — светлая интерлюдия — постепенно вливается в скорбную первую тему репризы.

Сокращенная и видоизмененная реприза звучит в призрачной дымке, на сплошном pianissimo, без внешних контрастов. Трагическая тема утрачивает свою плавность и приобретает ритмическое сходство с темой судьбы. Последняя же, таинственная, приглушенная, постепенно сливается с первой.

Когда борьба замирает, начинается замечательный по оригинальности и драматической силе переход к финалу. На фоне тихого «педального» звучания струнных вступают литавры с тревожным, разрастающимся «стуком судьбы». Но фрагменты трагической темы, появляясь на этом фоне, несут в себе и проблески света. Замечателен здесь эффект скрытой полифонии: вырисовывается последовательное восхождение мелодического голоса к вершине. Мрак рассеивается. И вдруг вторгаются блестящие, полные радости и силы звуки торжественного апофеоза — финала:

Мажорный финал Пятой симфонии выражает героическую развязку драмы. «Маршеобразный мотив (финал). тем более чарует нас своей великой наивностью, что вся предшествующая ему симфония начинает теперь казаться только напряженным подготовлением к этому ликованию. Так сгущаются тучи, то гонимые бурей, то движимые нежным дуновением ветра, — пока, наконец, сквозь них не прорвутся могучие лучи солнца» (Вагнер).

Финал Пятой симфонии более, чем какое-либо из симфонических произведений Бетховена, приближается к стилю и духу музыки Французской революции (По воспоминаниям современников, однажды во время исполнения Пятой симфонии присутствовавшие в зале французские гренадеры при первых звуках финала встали и отдали салют.). Главная тема с удивительной яркостью обобщает фанфарные интонации революционных гимнов; инструментовка финала сознательно приближена к мощному трубному звучанию духовых оркестров. Впервые в симфонической литературе в партитуре появляются тромбоны (альтовый, теноровый, басовый), введены флейта-пикколо и контрафагот, что придало музыке массивность и блеск.

В финале царит настроение праздничного ликования. Сонатная форма, используемая Бетховеном, лишена контрастирующих драматических моментов. Широкие темы обобщенного характера — маршеобразные, жанрово-танцевальные, торжественно-призывные — определяют характер музыки. Только на один миг (в конце разработки), как воспоминание о прошедшей борьбе, звучит трагическая тема судьбы из скерцо, но затем величавое сверкающее tutti бесследно рассеивает мрак.

В последних тактах героические интонации главной темы растворяются в нескончаемом потоке фанфарных трубных возгласов. На протяжении тридцати (!) тактов гремят аккорды до-мажорного трезвучия. Так к концу симфонии тревожный, «стук судьбы» преображается в торжествующую музыку победы.