Про молекулу нельзя сказать что она является наименьшей частицей веществ имеющих запах

Является ли молекула мельчайшей частицей вещества: современные представления о «кирпичиках» материи

Все окружающие нас вещества являются дискретными, то есть состоят из отдельных маленьких «кирпичиков». Большинству людей известны два типа этих «кирпичиков»: молекулы и атомы. Является ли молекула мельчайшей частицей вещества? Этот вопрос рассматривается в статье.

Вопрос о структуре материи

Прежде чем переходить к ответу на вопрос о том, является ли молекула мельчайшей частицей вещества и почему, если да или нет, полезно рассмотреть появление самой концепции о дискретности материи.

Современные достижения науки во многом обязаны учениям древнегреческих философов. Не является исключением и вопрос о структуре окружающей нас материи. Многие источники свидетельствуют, что Демокрит, наблюдая за искрами, которые возникают, если потереть мехом янтарь, предположил существование элементарных частиц, которые образуют материю. Впоследствии он развил свое учение, которое сейчас принято называть атомистическим. Само слово «атом» с древнегреческого переводится как «неделимый».

Здесь важно подчеркнуть две особенности: во-первых, Демокрит не самостоятельно додумался о существовании атомов, многие идеи этого учения принадлежат его наставнику; во-вторых, имеются исторические свидетельства, что еще в XV веке в Индии существовало похожее учение о дискретности вещества, то есть за 1000 лет до рождения Демокрита!

Атомное учение о строении материи не было воспринято в Античное время (известно, что знаменитый древнегреческий философ Аристотель отвергал эту концепцию), а в Средние века вопрос о строении вещества даже не ставился, поскольку в это время наука практически не развивалась. Вспомнили об атоме только в Новое время, тогда же и появилось понятие «молекула».

«Появление» молекулы

Известный итальянский физик Амедео Авогадро в XVIII веке, изучая поведение газов, пришел к выводу, что они состоят не из атомов, а из более крупных образований, для которых он использовал название «молекула». Этот термин с латинского языка можно перевести как «маленькая масса», то есть частичка, образующая вещество. Исходя из значения самого названия, можно ответить положительно на вопрос о том, является ли молекула мельчайшей частицей вещества. Однако это будет неверно! Здесь любопытно провести аналогию с названием «атом», ведь он также не является «неделимым».

Современные представления о молекулах

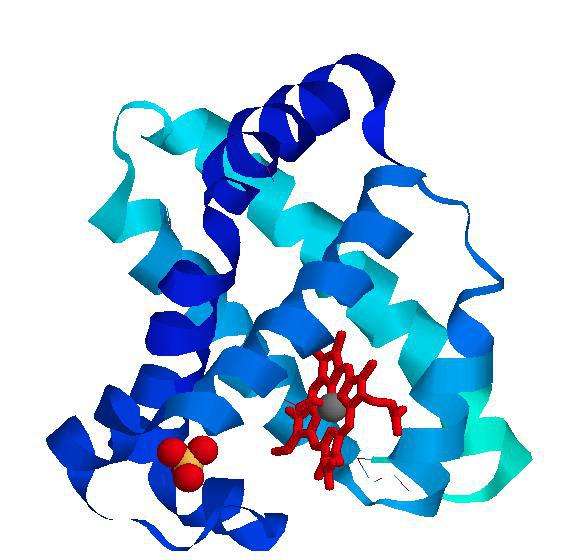

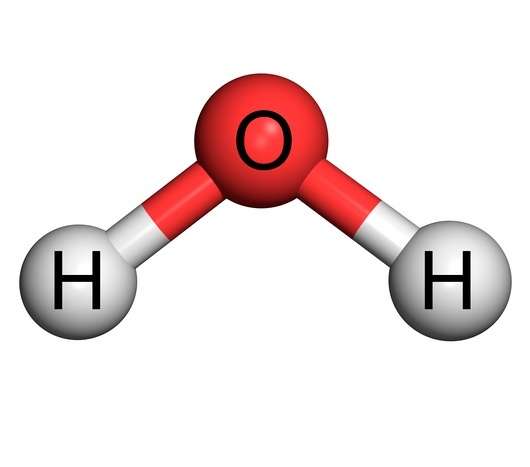

Согласно современному определению, молекула – это электрически нейтральная и стабильная группа по крайней мере двух атомов, которые соединены между собой сильными химическими связями (ковалентными, ионными). К этому определению важно добавить свойство молекул объединяться в массивные тела за счет слабых сил (вандерваальсовые взаимодействия, водородные связи).

Примерами молекул является вода (H2O), кислород (O2), молекула белка, ДНК и многие другие. Раньше говорили также об одноатомных молекулах (благородные газы), однако сейчас это понятие практически не используется, поскольку одноатомная молекула является простым атомом.

Также под понятие «молекула» не попадают кристаллические и аморфные структуры. Например, в случае металлического кристалла не принято говорить о молекуле. Главным образом этим понятием оперируют в биологии и органической химии, когда говорят о белках, жирах и углеводах.

Молекула – это не мельчайшая частица вещества!

Почему не является молекула мельчайшей частицей вещества? Потому что она состоит из атомов, поэтому атом – это мельчайшая единица материи. Например, вода в виде жидкости состоит из молекул H2O, но ведь сама молекула состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода.

В природе много примеров веществ, которые не образованы молекулами. По сути таковыми являются многие твердые материалы неорганической химии: металлические (сталь), ковалентные (алмаз), ионные (поваренная соль) кристаллы.

В свою очередь, большинство жидкостей (вода, спирт, бензин) и газов (углекислый газ, метан) – это молекулярные структуры, то есть мельчайшим их «кирпичиком» является соответствующая молекула.

Любопытно, но на многих форумах люди отвечают положительно на вопрос о том, является ли молекула мельчайшей частицей вещества. Почему? В этом ответе делается ссылка на тот факт, что молекула сохраняет свойства конкретного вещества, если его разделить на эти «кирпичики». Этот ответ является неправильным, поскольку свойства объемной материи во многом зависят не только от молекул (если таковые в ней имеются), которые ее составляют, но и от взаимодействия между ними. Например, отдельная молекула воды не обладает теми же физическими свойствами, которые будет проявлять моль молекул воды. Более того, при уменьшении геометрических размеров системы большую роль начинают играть квантовые эффекты.

Является ли атом настоящей мельчайшей единицей материи?

После того как был разобран вопрос о том, что действительно молекулы – это мельчайшие частицы, но они не являются самыми маленькими структурными единицами материи, интересно заметить, что атому хотя и принадлежит роль самой крохотной частицы материи, все же он не является «неделимым».

Многие люди знают, что атомы состоят из протонов, нейтронов и электронов. Некоторые также знают, что протоны или нейтроны, в свою очередь, состоят из кварков. Тогда получается кварк – элементарная частица материи?

Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Так, ученым известны элементарные частицы класса лептонов, самой маленькой из которых является нейтрино, однако нейтрино не образует материи. К лептонам также относится и электрон, его энергия намного меньше энергии любого кварка, поэтому в энергетическом плане он может считаться элементарной частицей вещества. Тем не менее вопрос усложняется существованием некоторых современных физических теорий (например, теории суперструн), в которых выдвигаются гипотезы о существовании еще более мелких «кирпичиков» материи.

Про молекулу нельзя сказать, что она _______. 1*является носителем химических свойств вещества2*может состоять из трёх атомов3*я

Про молекулу нельзя сказать, что она _______.

1*является носителем химических свойств вещества

2*может состоять из трёх атомов

3*является наименьшей частицей газообразных веществ

4*не изменяется в химических реакциях

Відповідь:

4*не изменяется в химических реакциях

Пояснення:

m C2H5OН=9.2g

________________________

V(C2H4)

Решение

сперва нужно написать уравнение реакции

С2Н4+Н2О=С2Н5ОН

1 моль 1 моль

находим количество С2Н5ОН=м/М=9,2/46=0,2 моль

по уравнению реакции количество С2Н4=количеству С2Н5ОН=0,2 моль

теперь находим объём этилена

V=количество*Vм=0,2 моль*22,4л/моль=4,48 л

Отывет V(С2Н4)=4,48 л

Ответ:

Объяснение:

Урок по теме «Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры молекул»

Разделы: Физика

Тип урока: урок изучения нового материала.

Изложение нового материала

Сегодня мы приступаем к изучению нового раздела физики, который называется “Основы молекулярно-кинетической теории” (МКТ).

Цель урока: познакомиться с основными положениями молекулярно-кинетической теории и их опытными подтверждениями.

Кто скажет: Что такое молекула?

I. Все, кто интересуется окружающим нас миром, хотели бы знать, как устроена материя. И даже не из праздного любопытства, а скорее всего для практических целей:

Отсюда видно, что вопрос о природе вещества имеет большое значение для нашего с вами благосостояния и является одной из вечных проблем физики.

Вот каково значение представлений о строении вещества!

II. Всегда ли существовала эта теория в том виде, в котором мы ее изучаем в школе? Каковы пути ее становления?

История МКТ

Еще в 4-ом веке до нашей эры греческий ученый Демокрит считал, что все вещества состоят из мельчайших частичек. Однако у древних греков эти идеи были не более чем гениальной догадкой.

В 17 веке атомистика возрождается вновь, но уже не как догадка, а как научная гипотеза.

Особенное развитие эта гипотеза получила в трудах Михаила Васильевича Ломоносова (1711 – 1765 г.), который пытался объяснить известные физические и химические явления, исходя из молекулярного строения вещества. Ломоносов причину тепла видел в движении частиц тела.

Таким образом, Ломоносовым были по существу сформулированы молекулярно-кинетические представления.

Во второй половине 19 века и в начале 20 века атомистика превратилась в научную теорию.

III. На что же опирается МКТ?

Основные положения МКТ:

IV. Опытные подтверждения МКТ

Многие опыты подтверждают представления о строении вещества. Рассмотрим некоторые из них.

Опыт 1. Шар Гравезанда

При нагревании тел объем увеличивается, вследствие чего увеличиваются и промежутки между частицами.

Доказывает наличие промежутков между частицами.

Опыт 2. Окрашивание воды марганцовокислым калием.

— Почему небольшим кристаллом КМnО4 можно окрасить воду?

— О чем свидетельствует проникновение одного вещества в другое?

Ответ: О существовании промежутков в веществе, т.е. о дискретности его строения.

Опыт 3. Смешивание 50 мл воды и 50 мл спирта.

V

Фотографии, полученные с помощью электронного проектора, позволяют рассмотреть расположение атомов в веществе.

Увеличение проектора (n) равно отношению радиуса сосуда (R) к радиусу острия ( r ) и достигает двух миллионов. Именно поэтому удается видеть отдельные атомы.

n =

Диаметр атома вольфрама, определяемый с помощью ионного проектора, оказывается равным приблизительно 2 * 10 –8 см. Размеры атомов, найденные другими методами, оказываются примерно такими же. Размеры молекул, состоящих из многих атомов, естественно, больше.

Эти размеры так малы, что их невозможно себе представить. В таких случаях прибегают к помощи сравнения. Вот одно из них. Если молекулу воды увеличить до размеров яблока, то само яблоко станет размером с земной шар.

V. Оценка размеров молекул

Для полной уверенности в реальности существования молекул необходимо определить их размеры.

Объем слоя масла равен произведению его площади поверхности S на толщину слоя d, Найти: d т.е. V = S d. Следовательно, размер молекулы оливкового масла равен: d =

VI. Отработка изученного материала

Вопросы обучающимся:

1. Приведите примеры доказательств существования молекул.

2. Приведите факты, показывающие делимость веществ.

3. В чем состоит явление диффузии?

4. Какие опыты доказывают, что между молекулами твердых и жидких тел действуют силы притяжения и отталкивания?

5. Почему полировка трущихся поверхностей может привести не к уменьшению трения, а, наоборот, к увеличению?

6. Как доказать, что кусок сахара состоит из частиц?

7. Как экспериментально доказать, что частицы сахара взаимодействуют между собой?

8. Как доказать, что частицы сахара движутся?

9. Почему в холодной воде сахар растворяется медленнее?

VII. Подведение итогов

IX. Рефлексия: предлагается учащимся ответить на “вопросы”:

Дается оценка своей учебной деятельности на уроке.

ЗАПАХ ВЕЩЕСТВ, ПО-ВИДИМОМУ, ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ИХ МОЛЕКУЛ

Джон ЭМУР, Джеймс ДЖОНСТОН, Мартин РУБИН

Роза — это роза, а скунс — это скунс, и нос легко определит разницу между ними. Но описать или объяснить эту разницу не так легко. Мы до удивления мало знаем о чувстве обоняния, хотя оно играет важную роль в нашей повседневной жизни. Описать какой-нибудь запах можно, только сравнив его с другим, знакомым нам запахом. У нас нет меры, которой можно было бы измерить силу запаха так, как мы измеряем силу звука (в децибелах) или света (в люменах). Мы не располагаем удовлетворительной общей теорией, которая объяснила бы, как нос и мозг обнаруживают, сравнивают и опознают запахи. Более 30 теорий было выдвинуто представителями различных наук. Однако ни одна из них не выдержала экспериментальной проверки, призванной подтвердить право этих теорий на существование.

Химику кажется баснословной, почти невероятной способность органов обоняния сортировать и характеризовать различные пахнущие вещества. Сложные химические соединения, на анализ которых химик в лаборатории затратил бы не один месяц, нос опознает мгновенно, даже если они находятся в таких малых количествах (до одной десятимиллионной доли грамма), что самые чувствительные современные приборы не могут их обнаружить.

Две тысячи лет назад поэт Лукреций предложил простое объяснение чувству обоняния. Он считал, что в «небе» носа есть маленькие поры, различные по размерам и по форме. Всякое пахнущее вещество испускает крошечные «молекулы» присущей ему формы. Запах, по Лукрецию, воспринимается, когда эти молекулы входят в поры «неба». И, по-видимому, распознавание каждого запаха зависит от того, к каким порам эти молекулы подходят.

Ныне складывается мнение, что догадка Лукреция была в своей основе верной. За последние несколько лет появились новые данные, которые довольно убедительно показывают, что геометрия молекул действительно служит главным опознавательным признаком запаха. В этой статье будет рассмотрена стереохимическая теория запаха и эксперименты, которые подтвердили ее.

Нос всегда находится в состоянии готовности к восприятию запахов. Поток воздуха, всасываемый через ноздри, проходит вдоль изогнутых по спирали костных перегородок в верхней части носа; здесь воздух обогревается и фильтруется. При обнаружении запаха мы увеличиваем приток воздуха в верхнюю часть носа, к двум углублениям, в которых располагаются органы обоняния. Они состоят из двух участков желтоватой ткани, площадь каждого из них равна примерно шести квадратным сантиметрам. Эта ткань пронизана нервными волокнами двух типов. Их окончания воспринимают и обнаруживают молекулы пахучих веществ. В основном это волокна обонятельного нерва; каждое из таких волокон оканчивается обонятельной клеткой, вооруженной пучком волосков, выполняющих обязанности рецепторов. Другой тип волокон — это длинные тонкие окончания тройничного нерва, которые чувствительны к некоторым определенным видам молекул. Молекулы пахучих веществ, раздражая окончания обонятельного нерва, посылают сигналы в обонятельную луковицу, а оттуда — в высшие мозговые центры, где сигналы суммируются и перерабатываются в характеристики запаха.

Из самой сути этой системы со всей очевидностью следует, что пахучее вещество должно обладать рядом определенных свойств.

Во-первых, оно должно быть летучим. Луковый суп, например, очень сильно пахнет потому, что с его поверхности непрерывно поднимается пар, который «ударяет» в нос. А такое вещество, как железо, при комнатной температуре совершенно лишено запаха, потому что атомы с его поверхности не испаряются.

Во-вторых, пахучее вещество должно обладать хотя бы небольшой растворимостью в воде. Если оно абсолютно нерастворимо, то оно не проникнет к нервным окончаниям сквозь пленку воды, покрывающую их поверхность.

Еще одно свойство, общее для всех пахучих веществ, — их растворимость в липидах (жировых веществах). Это свойство позволяет пахучим веществам проникать в нервные окончания сквозь жировой слой, образующий часть поверхностной мембраны любой клетки.

Если не говорить об этих основных свойствах, то характеристики пахучих материалов чрезвычайно неопределенны и противоречивы. На протяжении многих лет химики путем подбора сумели синтезировать множество пахучих химических соединений. Но вместо того чтобы прояснить, какими же свойствами определяется запах, эти вещества внесли еще больше путаницы в проблему. Все же удалось установить несколько общих принципов. Например, оказалось, что добавление боковой ветви к прямой цепи углеродных атомов в молекуле душистого вещества заметно усиливает аромат. Сильный запах, по-видимому, связан также с цепями из 4—8 атомов углерода, которые входят в молекулы ряда спиртов и альдегидов.

Однако, чем больше химики занимались анализом химического строения пахучих веществ, тем больше возникало загадок. С точки зрения химического состава и строения эти вещества отличались удивительной противоречивостью.

Как ни странно, но в самой этой противоречивости постепенно начала угадываться некая система. Так, например, два оптических изомера — молекулы одинаковые во всех отношениях, за исключением того, что они являются зеркальным отображением одна другой, — могут иметь различные запахи. Другой пример. В соединении, молекулы которого содержат бензойное кольцо с шестью атомами углерода, изменение положения группы атомов, связанной с кольцом, может привести к резкому изменению запаха соединения. В то же время в соединении, молекулы которого содержат большое кольцо, насчитывающее от 14 до 19 звеньев, атомы можно очень существенно перегруппировать, и запах при этом не изменится сколько-нибудь заметно.

Все эти факты привели химиков к мысли, что основным фактором, определяющим запах вещества, возможно, является геометрическая форма молекулы в целом, а не детали ее состава или строения.

В 1949 году шотландский ученый Р. Монкриф, исходя из этих идей, выдвинул гипотезу, весьма напоминавшую догадку Лукреция двухтысячелетней давности. Монкриф предположил, что обонятельная система состоит из рецепторных клеток нескольких различных типов, каждый из которых соответствует отдельному «первичному» запаху, и что молекулы пахучего вещества вызывают ощущение запаха, плотно входя в рецепторные участки этих клеток. Его гипотеза, по существу, представляет собой приложение принципа «замка и ключа», который оказался столь плодотворным в объяснении взаимодействия ферментов с их «подшефными» молекулами, антител с антигенами и дезоксирибонуклеиновой кислоты — ДНК с транспортной РНК в процессе синтеза белка.

Для того, чтобы гипотеза Монкрифа стала практическим инструментом исследования проблемы обоняния, нужно было найти ответы на два вопроса. Что такое «первичный» запах? И какое значение имеет форма рецепторного участка для каждого из первичных запахов?

Чтобы ответить па эти вопросы, одни из нас (Д. Эмур, работавший тогда в Оксфордском университете) провел обширное изучение литературы по органической химии, отыскивая ключ в характеристиках пахучих веществ. Эти исследования привели его в 1952 году к выводу, что существуют семь первичных запахов. Вот они: камфароподобный, мускусный, цветочный, мятный, эфирный, острый и гнилостный.

Из этих семи первичных запахов можно получить любой из известных запахов, смешивая их в определенных пропорциях. В этом смысле первичные запахи сходны с тремя основными категориями цвета (красный, зеленый и синий) и четырьмя основными категориями вкусовых ощущений (сладкое, соленое, кислое и горькое).

Химическое соединение, вызывающее запах

репеллент против моли

масло из корней дудника

соответствующей конфигурации входит в такое углубление так же, как штепсельная вилка в розетку. Некоторые молекулы, вероятно, могут входить и в две разные розетки. Одной стороной — в более широкий рецептор, а другой — в узкий. Вещество, молекулы которого входят в рецепторные участки обоих типов, может восприниматься как обладающее сложным запахом.

Следующая проблема заключалась в том, чтобы выяснить, какие формы имеют эти семь рецепторных участков. Благодаря методам современной стереохимии, которая исследует строение молекул с помощью дифракции рентгеновских лучей, инфракрасной спектроскопии, электронно-лучевых зондов и других средств можно воссоздать пространственную модель молекулы любого химического соединения, для которого известна структурная формула.

После того как были определены очертания молекул камфароподобных веществ, стало ясно, что все они имеют примерно одну и ту же, приближенно говоря, сферическую форму. Мало того, когда от моделей перешли к реальным размерам молекул, оказалось, что все они имеют примерно один и тот же диаметр — около 7 ангстрем (1 ангстрем — десятимиллиониая доля миллиметра). Отсюда следовало, что рецепторный участок для камфароподобных молекул должен иметь форму полусферической чаши диаметром около 7 ангстрем. Многие из камфароподобных молекул представляют собой сферы, которые точно входят в такую чашу, другие слегка изгибаются и легко подгоняют свою форму к форме чаши.

Когда были построены другие модели, удалось найти формы и размеры молекул веществ, обладающих остальными первичными запахами (см. 2 и 3 стр. цв. вкладки). Мускусный запах присущ молекулам, имеющим форму диска с диаметром около 10 ангстрем. Приятный цветочный аромат вызывают молекулы, имеющие форму диска, к которому присоединен гибкий «хвост» — нечто вроде детского воздушного змея. «Прохладный» мятный запах дают клинообразные молекулы, имеющие электрически поляризованною группу атомов, способную образовывать водородную связь около острия клина. Эфирный запах свойствен молекулам, имеющим форму палочек. И в каждом случае рецепторный участок в нервном окончании, по-видимому, имеет форму и размер, соответствующие форме и размеру молекул.

Острый (едкий) и гнилостный запахи выпадают из схемы, предложенной Лукрецием. В этом случае ни форма, ни размеры молекул значения не имеют: решающую роль играет их электрический заряд. Острые, едкие запахи свойственны тем соединениям, молекулы которых из-за нехватки электронов имеют положительный заряд и сильное сродство к электронам. Они называются электрофильными. А гнилостные запахи вызываются молекулами, у которых существует избыток электронов. Они носят название нуклеофильных, так как сильно притягиваются ядрами соседних атомов.

Любая теория верна лишь в том случае, если ее можно подтвердить экспериментально. Стереохимическая теория успешно выдержала шесть суровых экспериментальных проверок.

Как это легко видеть, если теория верна, то мы можем, исходя из формы молекулы, предсказать, каким запахом эта молекула обладает. Следовательно, чтобы проверить теорию, нужно синтезировать молекулы определенных форм, а затем посмотреть, будут ли они издавать предсказанные запахи.

Рассмотрим молекулу, состоящую из трех цепей, присоединенных к одному атому углерода, четвертая связь которого занята атомом водорода (см. 2 и 3 стр. цв. вкладки). Эта молекула может входить в рецепторный участок, имеющий форму воздушного змея (цветочный запах), в клиновидный участок (мятный запах) или же одной из цепей входить в палочкообразный участок (эфирный запах). Из теории следует, что такая молекула должна обладать фруктовым запахом, составленным из трех первичных запахов.

Теперь предположим, что мы присоединили к четвертой связи углеродного атома вместо атома водорода сравнительно громоздкую метильную группу (СН3). Появление четвертой ветви лишит молекулу возможности легко входить в рецепторные участки, соответствующие цветочному и мятному запахам, однако одна из ее ветвей по-прежнему сможет занимать палочкообразный участок. В результате, как это вытекает из теории, преобладающим должен быть эфирный запах.

Другой из авторов этой статьи (Рубин) синтезировал два таких соединения в своей лаборатории. Они были представлены на суд опытных дегустаторов запаха. В испытаниях был использован олфактомер, прибор, в котором с помощью клапанов и регулируемых воздушных потоков к дегустатору подавались точно измеренные концентрации запахов, смешанных или первичных. Количество пахнущего пара, поступающего к носу дегустатора, измерялось методом газовой хроматографии.

Результаты испытаний подтвердили правильность теоретического предвидения. Дегустационная комиссия сообщила, что соединение А обладает фруктовым (похожим на виноградный) запахом, а соединение В, в котором атом водорода был замещен метильной группой, имеет запах, напоминающий запах эфира.

Второе испытание напрашивалось само собой. Можно ли сложный запах, встречающийся в природе, воспроизвести, комбинируя соответствующим образом первичные запахи. Взяв для опытной проверки запах кедрового масла, Эмур установил, что формы молекул химических соединений, обладающих этим запахом, соответствуют рецепторным участкам камфароподобиого, мускусного, цветочного и мятного запахов. Третий автор, Джонстон, занялся подбором различных комбинаций этих четырех первичных запахов, чтобы попытаться точно воспроизвести кедровый запах. Каждую смесь запахов он передавал восьми опытным дегустаторам, которые сравнивали синтетический запах с запахом кедрового масла. После 86 попыток Джонстону удалось составить композицию, которая очень близко походила из запах натурального кедра. Из тех же четырех первичных запахов ему удалось синтезировать очень близкое подобие запаха сандалового масла.

Следующие два испытания были связаны с опознанием чистых (то есть первичных) запахов. Если теория верна, то молекула, которая может входить в рецепторные участки только одного типа и ни в какие другие, должна обладать первичным запахом в чистом виде. Молекулы, одинаковые по форме и по размерам, должны обладать практически одинаковым запахом. А те молекулы, формы которых соответствуют разным рецепторным участкам, и пахнуть должны по-разному.

Дегустаторов знакомили с запахами двух различных веществ, молекулы которых тем не менее имели одинаковую форму (например, соответствующую рецепторному участку цветочного запаха). Дегустаторы делали вывод, что оба запаха очень похожи один на другой. Когда молекулы двух дегустируемых веществ имели формы, соответствующие различным типам рецепторных участков, дегустаторы указывали, что вещества обладают различными запахами.

Джонстон провел аналогичные эксперименты с пчелами. Он поставил опыт, целью которого была проверка их способности различать два запаха, один из которых был «правильным» (с ним была связана подкормка пчел сахарным сиропом), а другой — «неправильным» (с ним был связан «удар» электрическим током). Эта пара запахов могла относиться к одной первичной группе или к разным первичным группам (например, к цветочной и мятной).

Вначале на столике перед ульем ставились пары пузырьков с пахнущими веществами, и пчел приучали к тому, что из каждой пары запахов один — «правильный», а другой — «неправильный». После такого обучения можно было полагать, что пчелы будут стремиться к запаху, который для них связан с сиропом, и будут избегать запаха, связанного с воздействием электрического тока, конечно, при условии, что пчелы могут отличать один запах от другого.

Оказалось, что пчелам трудно было различать запахи, принадлежащие к одной и той же первичной группе (например, мятной), но они легко отличали различные первичные запахи (например, мятный и цветочный). В этом последнем случае они почти всегда выбирали «правильный» запах без колебаний.

Эти эксперименты показали, что у пчел обоняние в принципе такое же, как и у человека. Оно тоже основано на стереохимическом принципе, хотя органы обоняния у пчел устроены иначе. Пчела воспринимает запах не носом, а усиками (антенками). По-видимому, рецепторные участки на антеннах дифференцируются по форме примерно так же, как и в носу человека.

Пятый опыт проводился с дегустаторами, имеющими опыт в распознавании запахов. Дегустаторам давали на исследование несколько веществ, совершенно непохожих друг на друга в химическом отношении, хотя их молекулы имели примерно одинаковую форму. Будут ли все эти вещества пахнуть одинаково? Для испытания было отобрано пять веществ. Они принадлежали к трем различным классам химических соединений, резко отличающихся друг от друга по внутренней структуре молекул. Но вместе с тем во всех пяти случаях молекулы веществ имели одну и ту же дискообразную форму, которая свойственна молекулам, обладающим мускусным запахом. Дегустаторы, которым давали нюхать пары этих пяти веществ в числе многих других, опознавали все пять веществ как вещества, обладающие мускусным запахом. Однако друг от друга эти запахи они отличить не могли.

Все эти свидетельства в пользу стереохимической теории были в той или иной мере косвенными. Нужно было получить прямое доказательство того, что в органе обоняния действительно существуют дифференцированные рецепторные участки. Такое доказательство недавно удалось найти Р. Гэстленду. Он разработал способ отводить электрические импульсы от отдельных клеток обонятельного нерва с помощью микроэлектродов. Введя электроды в обонятельный орган лягушки, Гэстленд действовал на него различными запахами и обследовал поочередно клетки обонятельного нерва, отвечают ли они электрическими импульсами. Оказалось, что различные клетки по-разному реагируют на различные запахи. Ученый установил, что у лягушки есть примерно восемь таких различных рецепторов. Мало того, пять из них соответствуют пяти таким запахам (камфароподобный, мускусный, эфирный, гнилостный и острый), которые стереохимическая теория выделяет как первичные! Этот результат можно считать шестым и притом независимым от предыдущих подтверждением данной теории.

Располагая проверенной на опыте теорией, мы можем теперь надеяться на стремительный прогресс науки о запахе. Это может привести к неожиданным результатам. Для человека чувство обоняния играет, пожалуй, не столь важную роль, как для низших животных, но мы зависим от этого чувства гораздо больше, нежели думаем. Некоторое представление о значимости обоняния для человека можно получить, если вспомнить, какой безвкусной становится пища, когда нос заложило при насморке, или как неприятна нам дурно пахнущая питьевая вода. Управление запахами имеет важнейшее значение в парфюмерной и табачной промышленности. Несомненно, запах влияет на нашу жизнь многими неприметными путями, о которых мы не подозреваем.

Проведенные исследования, о которых мы рассказали, вероятно, позволят изучить в мельчайших деталях сложные запахи нашей пищи, создать новые ароматы и в конечном счете синтезировать любой запах, который мы захотим получить.