Кто изобрел первый беспилотный автомобиль

Autonomous Land Vehicle: первый в мире беспилотный автомобиль

Разработчики беспилотных автомобилей часто начинают историю этой прекрасной инновации с такого события как DARPA Grand Urban Challenge. Это — соревнование американских беспилотных автомобилей, которое прошло на военной базе George Air в 2007 году. Именно это соревнование, как следует из рассказов, стало той искрой, если не сказать пламенем, которое переросло в целую индустрию беспилотного транспорта: к примеру уже в 2009 году Google, пригласив к себе множество звезд Urban Challenge, начало создавать свой беспилотник. А другие участники основали свои, сейчас уже многомиллионные, компании.

Urban Challenge не только сделал саму идею создания беспилотного автомобиля возможным. Я слышал версию, что архитектура автономного автомобиля тоже в целом была верифицирована именно на этом конкурсе. Само собой разумеющееся в беспилотном автомобиле: локализация, распознавание объектов вокруг себя, планирование пути и контроль; основные сенсоры: это лидар, камеры, радары, сонары; все это — тоже плод этого чудесного конкурса.

Но насколько это так? Не стало ли упоминание DARPA 2007 просто частью общих историй, которые все рассказывают друг другу и которые стали притчей? Реально ли история начинается именно в это время, или хотя бы чуть раньше — на первом подобном соревновании — DAPRA Grand Challenge 2004 года? Откуда возник набор сенсоров, алгоритмов, представлений о том, как делать беспилотники?

На самом деле беспилотники, какими мы их знаем сегодня, возникли не во время DARPA Grand Challenge, а раньше — в начале 1980-х гг, но также при содействии DARPA.

Lord DARPA

DARPA Grand Urban Challenge имеет в своем заглавии слово DAPRA. DARPA — это Defence Advanced Research Project Agency, агентство по научным и прикладным разработкам, которое занимается созданием наиболее передовых технологий, которые могут быть использованы американской армией. DAPRA была создана в 1958 году в ответ на запуск советского спутника. Она известна двумя важными функциями: дает очень много денег разработчикам инноваций, которые могут как-то помочь американским военным силам; выступает брокером между академией, коммерческими компаниями, публикой, рынками и государством.

К примеру, историк искусственного интеллекта Джон Гуис отмечает, что DARPA (в тот момент ARPA) во многом ответственна за создание искусственного интеллекта, поскольку активно поддерживала группы ученых, которые этим занимались. Поддержка была такой большой, что разные команды, делающие искусственный интеллект, боролись прежде всего за финансирование, как тогда шуточно называли, «лорда ARPA». Любопытно при этом, что менеджеры DARPA в конце 1950-х — 1960-х поддерживали «победивших» в тот момент сторонников символического ИИ (М. Мински и других), кидая в них миллионы долларов. В то время как адепты нейросетей (Ф. Розенблат) едва ли получали от них и сотни тысяч долларов. То есть помимо активной поддержки и продвижения ИИ, DARPA еще и сыграла огромную роль в том, чтобы сделать именно символический ИИ основным направлением развития искусственного интеллекта. Хотя в 1980-1990-е гг. они уже поменяли свои взгляды, вслед за падением символического ИИ.

Помимо ИИ, DAPRA известна и тем, что ей приписывают создание прообраза современного интернета — ARPANET. В общем, организация очень любопытная, приложившая руку к разным проектам в сфере интеллектуальных технологий. Не обошла она и беспилотные автомобили.

Первые успехи беспилотного автомобиля

Интересующая нас история начала раскручиваться в начале 1980-х гг. Она связана с менеджером DARPA Клинтом Келли (Clint Kelly). Именно он ответственен за руководство проектом, который станет одним из первых в сфере автономного вождения — Autonomous Land Vehicle (1983-1987). Келли получил степень инженера и всю жизнь мечтал создать шагающего робота. Этому не суждено было сбыться, и он в скором времени стал менеджером DARPA, где непосредственно курировал проект первого беспилотника.

В 1983 году DARPA создала подразделение Strategic Computing, целью которого было отобрать проекты, связанные с интеллектуальными технологиями, которые бы обеспечивали помощь военным в тех или иных ситуациях. В итоге было отобрано три проекта: помощник пилота (Pilot’s Associate), система управление боем (Battle Management System) и третья — Autonomous Land Vehicle. Третью программу сначала хотели ориентировать на создание беспилотного подводного аппарата, но им уже занимались ВМС США. Келли предложил тогда делать шагающего автономного гуманоидного робота, но от этой идеи тоже отказались, поскольку сделать шагающего робота было сложнее, чем колесного или гусеничного, а особенно эффективным он не был. В итоге было решено делать именно беспилотный автомобиль. Изначальные требования к нему были такие: автомобиль должен был планировать путь, основываясь на информации в компьютере; реализовывать этот план; вносить в свой маршрут корректировки в случае препятствия перед ним (т.е. иметь экспертную систему на борту); распознавать объекты на своем пути. В целом, это то, как мыслятся беспилотные автомобили и сегодня.

Вся разработка беспилотника была разбита организационно на три части: на полноценную сборку, на создание системы пространственной репрезентации, распознавания объектов и принятия решений, а также на движение по пути, то есть контроль. Иначе говоря, каждое из направлений предполагало привлечение своих собственных подрядчиков. А менеджеры DARPA стремились предложить общую рамку для всех.

Согласно идеям менеджеров DARPA, создать собственно беспилотный автомобиль должен был бы один крупный контрактор. Он должен был и разработать сам автомобиль, и поместить в него весь нужный софт, выступив интегратором. Для этого была выбрана компания Мартин Мариетта (Martin Marietta). Эта компания имела уже опыт в создании роботов и конструировании управляемых на расстоянии транспортных средств, кроме того, она имела очень удобный полигон для тестирования беспилотных автомобилей в Денвере. Мартин заплатили 10 млн долларов (по сегодняшнему курсу — 25 млн или 1,8 миллиарда рублей) за 3,5 года предстоящей работы.

Мартин собрали исходный прототип беспилотника довольно быстро. Выглядел он так.

Сам компьютер этого «танка» ориентировался на выполнение трех задач: зрение (vision), принятие решений (reasoning) и контроль (control). Зрение создавало модель пространства, а также распознавало границы дороги, вычисляло центр дороги и передавало всю эту информацию блоку, связанному с решениями. Этот блок сравнивал картинку, полученную из зрения, с той моделью дороги, которая была в него заложена программистами, и принимал решение, все ли в порядке. Если нет, то компьютер просто использовал ту модель, что была в нем заложена. Далее блоку контроля передавалась команда движения. Контроль, в свою очередь, сравнивал положение и курс автомобиля с траекторией, которую получил от блока принятия решений и вычислял необходимые корректировки. Далее все это посылалось на серво-механизм и насос с гидроприводом, который управлял педалями газа и тормоза.

В мае 1985 года произошла первая демонстрация ALV, и она прошла успешно. Машина проехала 1 000 м за 1 000 секунд. Это было в 100 раз быстрее любого другого беспилотного транспорта в истории до этого момента.

Однако радоваться было рано. Уже через полгода DARPA ждала от беспилотника новых свершений: она требовала, чтобы умный автомобиль был способен проехать 10 км в час по прямой дороге, вписываться в крутой поворот на скорости в 3 км в час, останавливаться перед Т-образным перекрестком, разворачиваться на 180 градусов.

Чтобы удовлетворить этим требованиям, Мартин решается на ряд обновлений автомобиля, приведшим к решениям, которые стали общими местами сегодня. Во-первых, он решает добавить новые сенсоры, помимо камеры. Одним из них становится прототип laser range finder, который разрабатывался в Environmental Research Institute of Michigan. Он стал прототипов лидара — сенсора, который является, пожалуй, главным в современных беспилотных автомобилях. Лидар очень понравился Мартин, поскольку был способен не только действовать как радар, но и задавать границы объектов, окружающих машину. Во-вторых, данные от разных сенсоров было решено объединить, чтобы получать более точную картинку. Сегодня это также используется в большинстве беспилотников, часто с опорой на фильтр Калмана.

Академики и коммерсы

Когда первый краеугольный камень в виде демонстрации ALV был заложен, и впереди замаячила цель делать беспилотник все более и более автономным, начались проблемы. В итоге они привели к тому, что в 1987 году, просуществовав всего 4 года, проект беспилотных автомобилей был заморожен.

Главные проблемы касались социальной и организационной составляющей. В социальном плане в создании беспилотников на деньги DARPA участвовали два типа сообществ: академические исследователи и представители коммерческих компаний. Между ними постепенно возникали конфликты, связанные с совершенно разным представлением о работе и о целях проекта. Академические исследователи привыкли работать скученно, каждый в своей лаборатории, и заниматься радикальными и зачастую не переводимыми в разработку проектами. Их интересовали более рискованные алгоритмы, более глобальные задачи. В свою очередь коммерческие компании, в числе которых был и главный контрактор AVL Мартин Мариетта, привыкли за короткий срок представлять результаты разработок, которые бы устроили заказчика. Поэтому как только Мартин получили требования для следующей демонстрации, он бросил практически все силы на то, чтобы новая сборка автомобиля удовлетворила DAPRA. В течение двух месяца до новых испытаний он 400 раз проводил тестовые заезды. Он настолько «утомил» беспилотник, что у того не выдержал двигатель и его пришлось срочно менять.

История беспилотных автомобилей

Пасхальное воскресенье 1900 года, на фотографии — Пятая авеню, Нью-Йорк. Среди моря конных экипажей едва ли в левой полосе можно разглядеть единственный автомобиль. Пройдет всего 13 лет, и мы увидим аналогичную фотографию, с той разницей лишь, что среди многочисленных автомобилей будет ехать всего одна повозка, запряженная лошадьми.

Часть первая

В настоящий момент автомобильная промышленность переживает одновременно три революции: электрификацию трансмиссии, подключение пассажирских транспортных средств к единой сети и замену водителей автономными системами вождения. Эти процессы не только идут параллельно, но и в значительной мере влияют на автомобилестроение, подобно тому, как в свое время революция подтолкнула заменить конные повозки на самоходный транспорт. Это первая часть короткой серии блогов, в которой делается попытка охватить историю беспилотников, от задумки до производства.

Подписывайтесь на каналы:

@AutomotiveRu — новости автоиндустрии, железо и психология вождения

@TeslaHackers — сообщество российских Tesla-хакеров, прокат и обучение дрифту на Tesla

Первые разработки

Изобретения в области авионики и радиотехники вдохновили создание первых автоматизированных уличных транспортных средств: в 1914 году во Франции был продемонстрирован первый автопилот самолета на гироскопическом стабилизаторе:

Первый автопилот на биплане.

В 1920-х появилось радиоуправление для кораблей:

Беспилотный торпедный катер «Natalie».

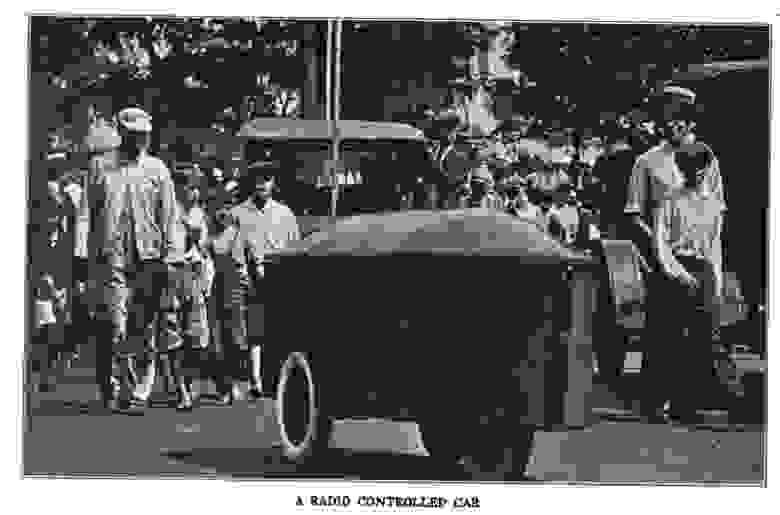

Радиоуправляемый автомобиль был впервые представлен компанией RCA в октябре 1921 года в Дейтоне, штат Огайо.

Управление трехколесным транспортным средством осуществлялось беспроводным путем с радиотехнического оборудования на другом автомобиле. Аналогичный радиоуправляемый автомобиль был продемонстрирован в 1925 году на Пятой авеню в Нью-Йорке. За беспилотной машиной вплотную следовал второй автомобиль, в котором находились радиопередатчики и оператор.

Фантастика

Фантазия о беспилотном транспорте почти также стара, как и сам дебют первого автомобиля. А все началось с обыкновенного вымысла.

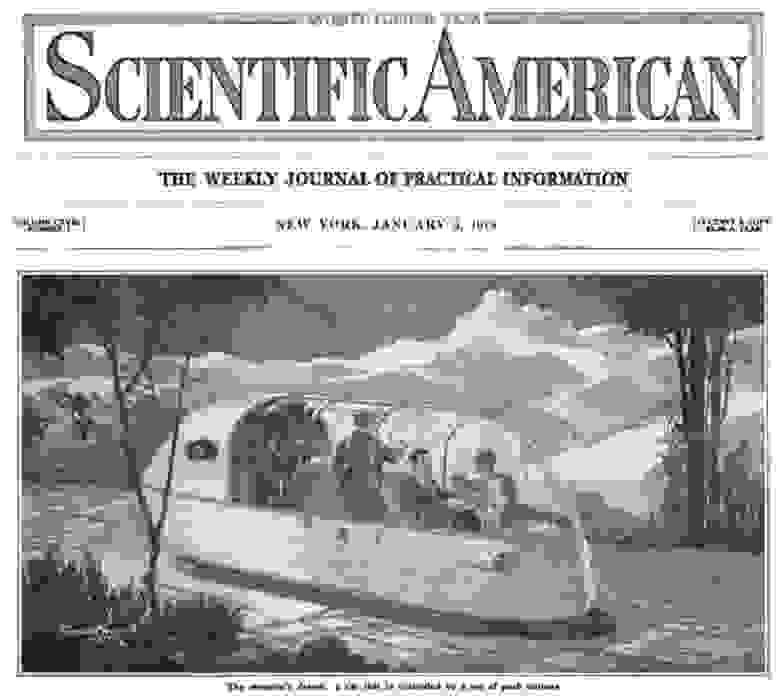

В 1918 году в одном журнале уже был нарисован трамвай, не управляемый водителем, с подписью: “мечта автомобилиста: автомобиль, который управляется набором кнопок.” В статье говорилось, что “… в будущем автомобиль с рулевым колесом также устареет, как сегодня устарел автомобиль с ручным насосом для газа или масла!»

В 1933 году «Популярная механика» сообщила, что “они ушли в автоматику”, утверждая, что недавние изобретения, например, автоматическое открывание гаражных ворот и гидроусилитель руля, стали первыми шагами на пути к полностью автоматизированным автомобилям; “можно преобразовать автомобиль так, что он будет самостоятельно заводиться, открывать гаражную дверь и съезжать с проезжей части.”

В фильме 1935 года «Самое безопасное место» Chevrolet предсказал, что “если производитель сможет оснастить каждую машину автоматическим механизмом вождения, автомобиль всегда будет делать именно то, что он и должен делать, выезжая на дорогу. При таком управлении автомобиль не сможет выехать с обочины, не подав сигнал и не учитывая встречное движение. При таком управлении автомобиль будет ехать прямо, а не лавировать в потоке машин. С таким управлением он всегда будет перестраиваться в нужную полосу перед поворотом. Будет всегда останавливаться на знак «стоп». С автоматическим механизмом вождения автомобиль будет притормаживать перед тем, как нарушить движение. Он не будет подрезать машины перед опасным поворотом и всегда будет останавливаться перед жд переездом.”

В 1938 году «Популярная наука» в статье «Автострады будущего» предсказала, что через 50 лет аварии будут невозможны, связь между автомобилями будет осуществляться через инфракрасное излучение, а электрические кабели будут контролировать скорость автомобиля и со временем возьмут на себя полное управление автомобилем.

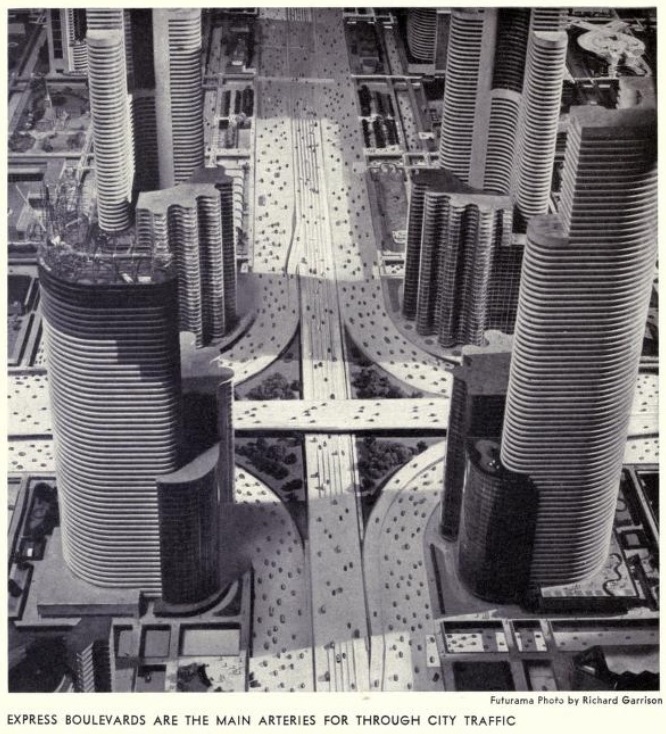

На Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке General Motors в экспозиции Futurama представил посетителям свое видение 1960 года: автоматизированные транспортные средства на многополосных автомагистралях. Это случилось за 17 лет до того, как Федеральный закон о многополосных автострадах разрешил строительство сети межштатных автомагистралей протяженностью 41 000 миль по всей территории США.

Видео «К новым горизонтам», фильм экспозиции Футурама 1939 года, рассказывает о футуристическом утопическом мышлении накануне Второй мировой войны, которое предсказывал General Motors. В нем запечатлена экспозиция «Футурама» из павильона «К новым горизонтам» General Motors на всемирной выставке, которая устремила свой взор к “чудесному миру 1960-го”.

В 1953 году «Mechanix Illustrated» задал вопрос: “Почему у нас нет… анти-аварийных дорог… С автопилотами, чтобы принять на себя управление вместо вымотанных или пострадавших от аварии водителей? Если изобретатель сможет предложить водителю автопилот для машины, то только подумайте о колоссальной ценности такого устройства. Человеческий фактор будет исключен из процесса вождения. Наши дороги станут практически безаварийными.“ В статье рассматривалась система, основанная на магнитном детекторе, для контроля за боковым движением и радар для соблюдения дистанции.

В 1956 году американские энергокомпании рекламировали, что «в один прекрасный день ваш автомобиль сможет мчаться по электрическому супер-шоссе, его скорость и руление будут автоматически контролироваться электронными устройствами, встроенными в дорогу. Автомобильные дороги станут безопасными благодаря электричеству! Никаких пробок… никаких аварий… никакой усталости водителя.”

В 1956 году для автосалона Motorama General Motors выпустил музыкальный короткометражный фильм „Ключ к будущему“, который ожидал, что в далеком будущем 1976 году будут ездить беспилотные автомобили. В 1958 журнал «Popular Science» писал, что »в вашем будущем автомобиль будет управляться черными ящиками, а вам останется только смотреть», разработкой занимаются GM и RCA.

Firebird III на выставке “Century 21 Exposition”, Сиэтл, 1962 год. Автомобиль должен был управляться с помощью дорожного кабеля, а взаимодействие с инфраструктурой контролировало бы боковое движение.

Firebird IV был не функциональным транспортным средством, как его предшественники, а концепцией, ориентированной на тот день, когда автомобили будут ехать по шоссе и управляться не водителем, а автоматически программируемыми системами наведения, которые обеспечат абсолютную безопасность при развитии скорости более чем в 2 раза от разрешенной сегодня. Как только автомобиль выедет с шоссе, контроль будет передан водителю, и уже он будет вести машину по улицам.

Поп культура

Уолт Дисней вывел воображение на новый уровень.

В эпизоде «Волшебная автострада США» из телесериала 1950-х годов «Волшебный мир Диснея», говорилось о появлении радарных датчиков, ночного видения, системы наведения движения и других футуристических особенностей транспортных средств. Автомобили по-прежнему изображались как существа способные мыслить и чувствовать, принимать собственные решения: в конце 1968 года Дисней создал Herbie, в фильме The Love Bug машина имела «собственный разум и сама собой управляла».

Возможно, самым способным вымышленным роботом-автомобилем в 1980-е годы был KITT из телесериала Knight Rider.

КИТТ управлял собой сам и обладал сканером, который позволял ему «видеть» окружающую среду. Еще больше беспилотных автомобилей появилось в фльмах Christine 1983 года, в Batman 1989-го, Total Recall 1990-го, Demolition Man 1993-го, the Fifth Element 1997-го и I, Robot 2004-го.

Эпоха беспилотных автомобилей началась 100 лет назад. Вдохновленные достижениями в области гироскопических стабилизаторов, радио-и радиолокационных технологий, журналы, газеты и фильмы рисуют автомобили, которые могли бы управлять собой сами. Многие из этих источников ожидали появление технологий примерно через 20 лет, (распространенная временная константа в истории автоматизированных транспортных средств). В то время как изучение беспилотных технологий началось в конце 1950-х — о них речь пойдет в следующей части — потребовалось еще 50 лет, чтобы преодолеть загадочный 20-летний барьер.

Часть вторая: Исследования и разработки

Исследования по созданию беспилотного или роботизированного транспорта начались в конце 1950-х годов. Джеймсон Ветмор подробно описывает 60-летнюю историю создания автоматизированных систем автомобильных дорог в Америке и идеи, лежащие в их основе. Прочитать можно здесь и здесь. В 1958 году General Motors и компания Radio Corporation of America (RCA) совместно проводили испытания автоматизированных прототипов дорог, оснащенных радиоуправляемым контролем скорости и руления автомобиля.

Как писали в 1960 году, магниты, встроенные в транспортные средства, притягивались стальным кабелем, проложенным под дорогой, а диспетчерские вышки следили за общим транспортным потоком. Наступление новой революции казалось настолько неизбежным, что в 1960 году New York Times писал, что к «полномасштабному использованию мы придем через 15 лет».

Впервые сконструированная около 1960-го, Stanford Cart была предназначена для изучения возможности управления луноходом с Земли. В течение последующих десятилетий группа аспирантов дорабатывала карт. Главное усовершенствование внес Ханс Моравек. Он оснастил карт стереозрением, которое позволило ему самостоятельно перемещаться по заполненной стульями комнате — ушло на это всего 5 часов — 1979 год.

Примерно в то же время в центре искусственного интеллекта Стэнфордского исследовательского института Нильс Нильссон разработал Shakey. Это был первый мобильный робот, способный воспринимать окружающую среду через «глаз» телевизионной камеры и с помощью усовидных щупалец. У Shakey также был план действий для выполнения поставленной задачи. Преемником Shakey стал луноход (CMU) Rover, разработанный в Университете Карнеги — Меллона.

Первый автоматизированный автомобиль с восприятием окружающей среды был разработан в 1977 году в лаборатории машиностроения Университета Цукуба. Исследовательская группа занималась разработкой беспилотных транспортных средств на протяжении 20 лет. В этом документе 1994 года говорится о транспортном средстве, сконструированном компанией Toyota. С помощью одной камеры машина была способна проехать по разметке 50 м со скоростью 50 км/ч.

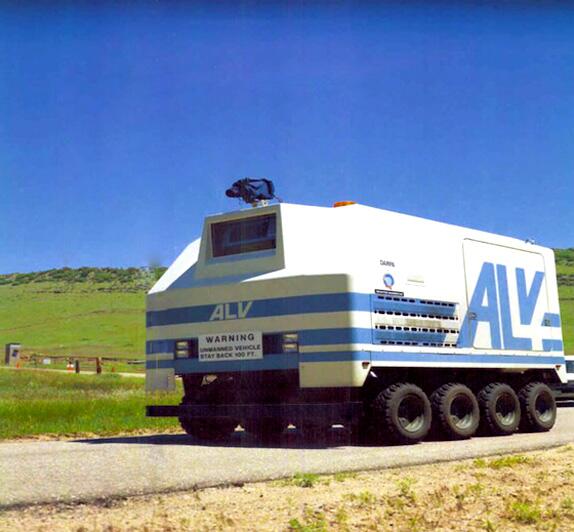

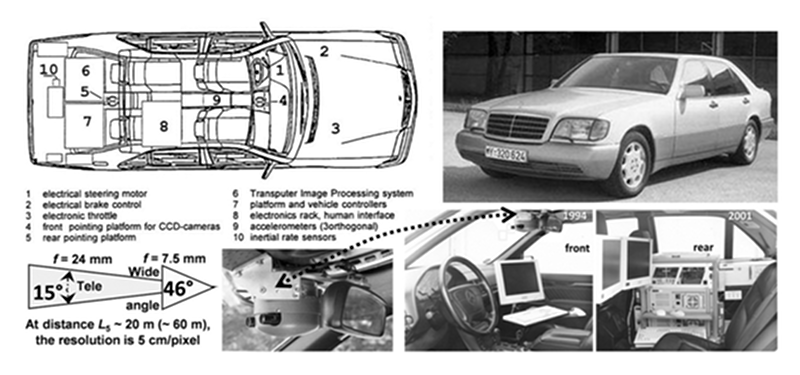

Разработанный в 1980-х годах автономный наземный автомобиль DARPA (ALV) представлял собой восьмиколесного робота высотой 12 футов с несколькими датчиками, перед которым была поставлена задача пройти от точки A до точки B, поднимаясь по холмам без помощи человека. Эксперимент проходил за пределами Денвера в 1985 году.

Это исследование продолжилось в европейском финансируемом государством проекте EUREKA-«Прометей», (PROgraMme для европейского движения с наивысшей эффективностью и беспрецедентной безопасностью), который осуществлялся с 1987 по 1994 год. В него вошли многие европейские участники, а государственное финансирование было значительным.

В 1993 году компания Bosch представила разработанные в рамках проекта «Прометей» навигационные системы и камеры, способные распознавать полосы движения.

Тогда было установлено, что «осмысленное соединение глобальной цифровой карты с локальной сенсорной информацией — ключ к целенаправленному автономному вождению.”

Финальная демонстрация проекта „Прометей“ состоялась на парижской трассе A1, где автомобиль VAmP профессора Дикманнса проехал более 1000 км, развив скорость до 130 км/ч.

Он автоматически пропускал более медленные автомобили в левом ряду и одновременно отслеживал до двенадцати других автомобилей. В 1995 году команда проехала 1758 км от Мюнхена до Дании и обратно со скоростью до 175 км/ч, продольное и боковое управление осуществлялось с помощью компьютерного зрения. Самый большой участок, который удалось проехать в режиме автопилота, составил 158 км. Профессор Дикманс рассказывает о развитии технологий в этой области начиная с 1950-х годов и по настоящий момент на конференции в 2011 году.

Также в 1995 году разработанная в CMU машина Navlab 5 проехала на автопилоте, но с ручным контролем бокового движения, из Питтсбурга, штат Пенсильвания, в Сан-Диего, штат Калифорния, в рамках тура “No Hands Across America”. В этом видео с History Channel 1998 года кратко рассказывается о деятельности CMU Navlab в 1990-е годы:

В 1996 году в Италии, в университете Пармы, Альберто Броджи основал проект ARGO. В 1998 году автомобиль MilleMiglia в рамках тура Automatico проехал в режиме автопилота 2000 км. Отчет команда опубликовала в этом видео 10 лет спустя.

В 1997 году Национальная программа исследования автоматизированных автомобильных систем (NAHS) Министерства транспорта США завершилась тем, что беспилотные автомобили, автобусы и грузовики проехали по трассе I-15 в Сан-Диего, Калифорния.

Контроль за боковым движением осуществлялся с помощью компьютерного зрения и магнитов, встроенных в дорогу. Расстояние между автомобилями регулировали радиолокационные или лидарные датчики.

В немецком исследовательском проекте »Autonomes Fahren», который проходил с 1997 по 2000 год, приняли участие Volkswagen, Bosch, Технический университет Брауншвейга и другие компании.

В рамках проекта на испытательных площадках Volkswagen проводились тест-драйвы производимых автомобилей. Машины были оснащены лидарами, камерами, радарами, GPS, цифровой маршрутной картой.

Чтобы тестируемые машины могли ездить без водителя-испытателя по замкнутому маршруту в смешанном движении среди другого транспорта, в них посадили электромеханических роботов-водителей, которые приводили в действие три педали, переключали передачи и управляли рулевым колесом.

В законе о национальной обороне США от 2001 года говорится, что «цель вооруженных сил состоит в том, чтобы обеспечить применение беспилотных, дистанционно управляемых технологий, так, чтобы… к 2015 году треть оперативных наземных боевых машин Вооруженных сил являлись беспилотными.»

Учитывая назначенный жесткий график, DARPA решило, что соревнование с призовым фондом станет быстрым экономическим выходом и лучшим стимулом для развития инноваций и расширения исследовательского сообщества беспилотных технологий. Первое мероприятие состоялось в 2004 году. Только 15 команд прошли отбор для участия в финальном заезде. Беспилотные самоуправляемые машины попытались пройти по 142-мильному маршруту через пустыню Мохаве (штат Невада), по грунтовым дорогам, равнинам и горным перевалам.

Команды только за 24 часа до начала мероприятия узнали GPS путевых точек. Машина CMU преуспела больше всех, проехав 7,32 мили (менее 5% от всего маршрута). Тем не менее, как правильно заметил Wired, первое из трех соревнований Grand Challenge сформировало сообщество разработчиков беспилотников таким, каким мы его знаем сейчас.

DARPA провела повторное соревнование в 2005 году (DARPA Grand Challenge). Пять команд прошли дистанцию в 132 мили, и все, кроме одного из 23 финалистов, преодолели дистанцию в 7,32 мили — обогнав лучший результат 2004 года.

Робот-автомобиль Stanley, разработанный Себастьяном Труном и его командой из Стэнфордского университета, прибыл на финиш первым, пройдя маршрут за 6 часов 54 минуты. Позже Себастьян рассказал о своей работе в Стэнфорде над Stanley в этой статье и в этой беседе:

Две машины, разработанные в Университете Карнеги-Меллона, Sandstorm и Highlander, прибыли всего через несколько минут после Стэнли. Двенадцать лет спустя команда случайно обнаружит, что фильтр между модулем управления двигателем и топливными форсунками (одной из всего лишь двух электронных частей в двигателе Hummer 1986 года) был сломан и привел к потере мощности двигателя.

Соревнование DARPA Urban Challenge 2007 года DARPA перенесла в городскую местность, на место ныне закрытой военно-воздушной базы Джорджа в Викторвилле, штат Калифорния. Команды должны были пройти маршрут по городу, проезжая через четырехполосные перекрестки, заблокированные дороги или парковки, находясь в смешанном движении с беспилотниками и машинами, управляемыми людьми. Более 90 команд подали заявки на участие в Urban Challenge. 53 команды приняло участие в отборе, 36 были приглашены на полуфинальное мероприятие, и всего 11 приняло участие в финальной гонке.

DARPA сочла необходимым, чтобы в потоке машин рядом с роботами находились люди и представители DARPA, оценивающие производительность роботов. Впервые на мероприятие образовалась пробка из беспилотных автомобилей, а также первое, хоть и незначительное, столкновение двух беспилотников.

Junior Стэнфордского университета и Victor Tango Политехнического университета Виргинии на соревновании DARPA Urban Challenge 2007-го года.

Автомобиль Boss Университета Карнеги-Меллона пересекает финишную черту.

После Urban Challenge проводились ещё несколько, в основном научно-исследовательских, мероприятий. Среди них проект Stadtpilot в Техническом университете Брауншвейг, нацеленный на вождение в городской среде, включая смену полосы движения, парковку и включение в движущийся поток. В 2010 году проект Vislab Intercontinental Autonomous Challenge, в котором колонна из четырех беспилотников, следуя за ведущим автомобилем, проехала 13000 км из Пармы (Италия) до Шанхая (Китай). В 2012 для гонки Pikes Peak в Стэнфорде построили гоночный беспилотник.

Grand Cooperative Driving Challenge – соревнование, проводимое в Европе в 2011 и 2016 годах, в котором машины должны были следовать за лидирующим автомобилем, реагировать на его колебания, совместно стартовать на светофорах и объединяться в колонну.

Соревнование Urban Challenge ознаменовало переход от научных исследований к промышленному развитию — которое мы будем освещать в следующей части. Загадочный 20-ти летний барьер был окончательно преодолен.

Подписывайтесь на каналы:

@AutomotiveRu — новости автоиндустрии, железо и психология вождения

@TeslaHackers — сообщество российских Tesla-хакеров, прокат и обучение дрифту на Tesla

Мы большая компания-разработчик automotive компонентов. В компании трудится около 2500 сотрудников, в том числе 650 инженеров.

Мы, пожалуй, самый сильный в России центр компетенций по разработке автомобильной электроники. Сейчас активно растем и открыли много вакансий (порядка 30, в том числе в регионах), таких как инженер-программист, инженер-конструктор, ведущий инженер-разработчик (DSP-программист) и др.

У нас много интересных задач от автопроизводителей и концернов, двигающих индустрию. Если хотите расти, как специалист, и учиться у лучших, будем рады видеть вас в нашей команде. Также мы готовы делиться экспертизой, самым важным что происходит в automotive. Задавайте нам любые вопросы, ответим, пообсуждаем.