Кто изобрел льнопрядильную машину

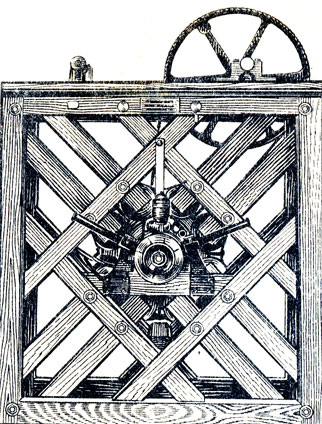

1769 г. Прядильная машина Аркрайта

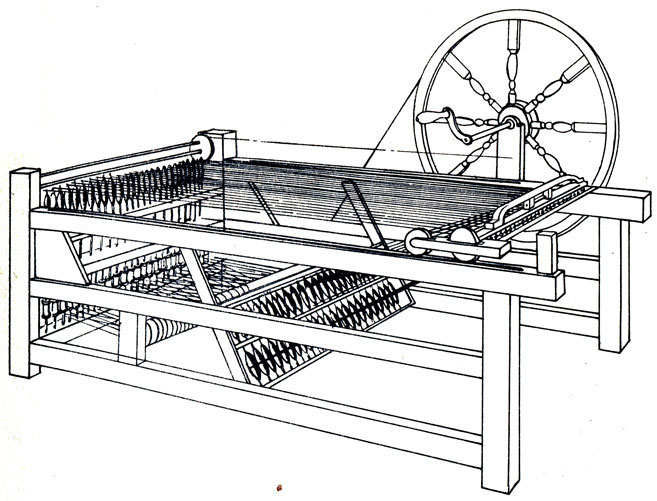

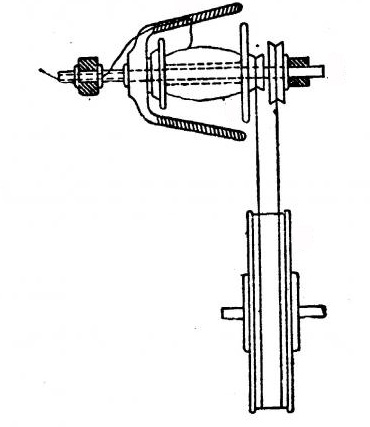

Прядильная машина Аркрайта, запатентованная в 1769 г.

Машина Харгривса отчасти помогла преодолеть прядильный голод и способствовала мощному подъему производства в Англии, однако это было все-таки не совсем то, что требовалось. Вытяжное приспособление «дженни» оказалось несовершенным. Из-за недостаточной вытяжки пряжа получалась хоть тонкая, но слабая. Для большей прочности полотна ткачам приходилось добавлять в пряжу льняную нитку.

Более удачная машина была создана вскоре Аркрайтом. Она представляла собой соединение вытяжного механизма Уайта с крутильно-наматывающим аппаратом самопрялки Юргенса. По профессии Аркрайт был цирюльником в городе Больтоне в Англии. Большинство его клиентов были мелкие прядильщики и ткачи. Однажды Аркрайт стал свидетелем разговора ткачей, говоривших о том, что полотно ткется из нитей льна вперемежку с нитями хлопка, так как машина Харгревса не в состоянии поставлять много пряжи и нитки ее не обладают достаточной прочностью. Вскоре после этого Аркрайт раздобыл себе машину «дженни», изучил ее и пришел к убеждению, что сможет построить другую, которая будет прясть скорее и тоньше. Он взялся за дело и действительно ему удалось построить прялку, которая совершенно автоматически исполняла все процессы. Прядильщику приходилось лишь следить за тем, чтобы в машину поступало достаточно материала, и соединять порвавшиеся нити.

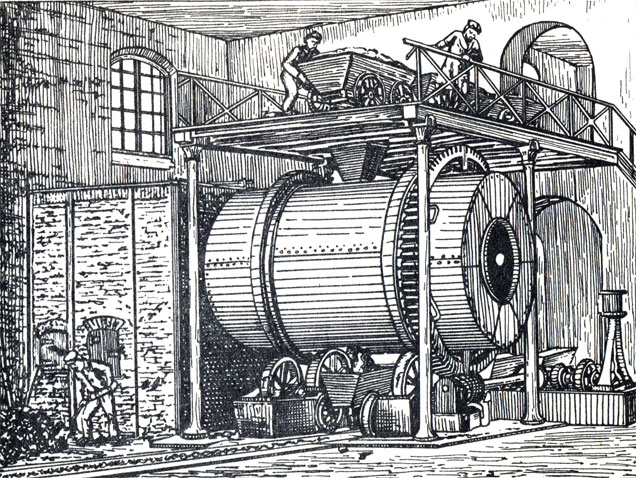

Работа на машине Аркрайта происходила следующим образом. Приводное колесо приводило во вращение веретена с рогульками (они видны на правой части рисунка внизу). Предварительно приготовленная из хлопка ровница находилась на початках, которые помещались на горизонтальном валу в верхней части станка. Ровничная ленточка хлопковых волокон поступала в находящиеся перед початками вытяжные валики. В каждой паре нижний валик был деревянный, рифленый, а верхний – обтянут кожей. Каждая последующая пара валиков вращалась быстрее, чем предыдущая. Верхние валики прижимались грузами к нижним. Вытянутая нить выходила из последней пары валиков, проходила через крючки рогульки и наматывалась на веретено. Для того, чтобы получить отставание сидящих на веретенах катушек от рогулек, катушки несколько задерживались шнуром, проходившем через желобки шкивов в нижней части каждой катушки. В результате получались нити такой крепости, что отныне можно было делать ткани из чистого хлопка, без примеси льна. В описываемой машине был полностью осуществлен принцип непрерывности работы, поэтому ее стали называть ватермашиной.

Аркрайт оказался не только удачливым изобретателем, но и ловким дельцом. Вскоре в сообществе с двумя коммерсантами он построил свою прядильную фабрику, а в 1771 г. открыл вторую фабрику в Кромфорде, где все машины приводились в движение водяным колесом. Вскоре фабрика разрослась до размеров крупного предприятия. В 1779 г. на ней было несколько тысяч веретен и работало 300 рабочих. Не останавливаясь на этом, Аркрайт основал еще несколько фабрик в разных концах Англии. В 1782 г. на него работало уже 5000 рабочих, а его капитал оценивался в 200 тысяч фунтов стерлингов.

Аркрайт продолжал работать над созданием новых машин, которые

позволили бы механизировать весь процесс обработки пряжи. В 1775 г. он получил патент сразу на несколько вспомогательных механизмов. Главными из них были: кардная машина, подвижной гребень, ровничная машина и питающий прибор. Кардная машина состояла из трех барабанов и служила для расчесывания хлопка. (Это была усовершенствованная машина Уайта). Подвижный гребень использовался как дополнение к кардной машине – им снимали прочесанный хлопок с барабанов. Ровничная машина превращала расчесанный хлопок в цилиндрическую ровницу, готовую для переработки на прядильной машине. Питающий прибор представлял собой подвижное полотно, которое доставляло кардной машине хлопок для обработки.

В последующие годы слава Аркрайта была омрачена обвинениями в плагиате и воровстве чужих изобретений. Целый ряд судебных процессов показал, что все запатентованные им машины не были в действительности изобретены им. Так оказалось, что прядильную ватермашину изобрел часовщик Джон Кэй, кардную машину – Даниэль Борн, питающий прибор – Джон Лис. В 1785 г. все патенты Аркрайта были аннулированы, но к этому времени он уже был одним из самых богатых английских фабрикантов.

Изобретатель механической прялки: история создания

Что такое прялка

Прялкой (или по-украински «прядкой») называют приспособление для ручного изготовления ниток из кудели (очищенного волокна).

Слово «прялка» пришло в русский и украинский языки из праславянского, от глагола prędti (прясть). Интересно, что в других славянских языках, этот предмет назывался по-другому.

В польском прялка именуется kądziel, что созвучно слову «кудель», которое в этом языке зовется pakuły – и также означает и паклю (непригодное для прядева волокно).

В белорусском прялку именуют «калаўрот», а в болгарском – «хурка». У чехов это přeslice, а у словенов и словаков – preslica.

Особенности ручной прялки

Ручная прялка деревянная – это был наиболее распространенный, а главное, доступный для предков прибор для изготовления нитей. По конструкции выделяли два вида прялок: составная (собиралась из горизонтальной и вертикальной деталей) и цельная (изготавливали из корня и ствола дерева).

Независимо от того, к какому виду принадлежала ручная прялка (фото ниже) она имела неизменную конструкцию. Ее горизонтальная нижняя часть предназначалась для пряхи, здесь она сидела в процессе работы. Это место называлось «донце» (в украинском: «днище», «сідце» или «присідка»). Вертикальная же часть прялки состояла из двух элементов: лопаски или лопати (по-украински «кужівник») и ножки или шейки («держівно»).

Несмотря на доступность этого вида прялки, работать на ней приходилось очень долго, чтобы изготовить достаточное количество ниток. Поэтому даже самые большие любители старины, сегодня предпочитают ей механическую прялку.

Как ткач помог пряхе

В XVIII в. ткачи уже работали на простых ткацких станках, ускоривших выработку тканей, а прядильщики, трудясь вручную, не успевали снабжать их пряжей. С дефицитом пряжи столкнулся английский ткач из Стендхилла Джеймс Харгривс. Его жена, пряха, за день не могла напрясть столько, сколько было надо мужу для работы на следующий день. Однажды маленькая дочь Харгривса Дженни опрокинула раскрученную матерью ручную прялку, и та, упав, продолжала крутить веретено, оказавшееся в вертикальном положении. Этот случай подал Харгривсу идею заставить колесо крутить вместо одного горизонтального несколько вертикальных веретён. В 1764 г. он построил прядильную машину, в которой 8 (а впоследствии 16, 80 и больше) вертикальных веретён через систему блоков вращались одним колесом.

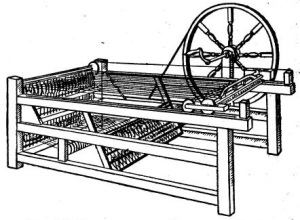

Харгривс упростил и процесс вытяжки, плотно зажав ровницу между двумя брусками, поставленными на ролики, и получив каретку вытяжного пресса. Работа прядильщика свелась к тому, чтобы одной рукой двигать каретку, а другой — крутить колесо.

Прядильная машина Харгривса «Дженни» на 8 веретен I ЭТАП. Каретка вытяжного пресса (1) с зажатыми в ней лентами ровницы (2) отводилась назад от веретён (3), вытягивая ровницу с початков (4), неподвижно укреплённых на наклонной раме. Отодвигая каретку, прядильщик раскручивал большое колесо (5), с помощью струны (6) вращающее барабан (7). На барабан намотаны струны (8), раскручивающие блоки (9) с укреплёнными в них веретёнами. Пока каретку отодвигали назад до упора, веретёна вращались, скручивая вытягивающиеся из пресса нити (10). II ЭТАП. Большое колесо продолжало вращать веретёна. Контрольная проволока (11) опускалась и придавливала скрученные нити, направляя их в положение наматывания на вращающимися вместе с веретёнами катушки (12). По мере наматывания каретка притягивалась к веретёнам. Каретку снова отводили, и она вытягивала новую порцию ровницы из початков. Процесс повторялся.

Прялка «Дженни» — изобретение, сделавшее возможным промышленную революцию.

Будь то носки или что-нибудь из модных предметов одежды, именно достижения текстильной промышленности в период промышленной революции сделали возможными эти вещи для масс.

Прялка «Дженни», или прядильная машина Харгривса, внесла большой вклад в развитие этого процесса. После того как сырье — хлопок или шерсть — собирается, из него нужно сделать пряжу, и зачастую эта работа весьма кропотлива для людей.

Джеймс Харгривс решил этот вопрос. Принимая вызов британского Королевского общества искусств, Харгривс разработал устройство, которое намного перевыполнило требования конкурса, чтобы оно сплетало не менее шести пряж одновременно. Харгривс построил машину, которая выдавала восемь потоков одновременно, что резко повышало эффективность этой деятельности.

Устройство состояло из прялки, которая контролировала поток материала. На одном конце устройства находился вращающийся материал, а на другом нити собирались в пряжу из-под ручного колеса.

Что изобрел Джеймс Харгривс?

С 1740 по 1750 годы работал в городе Стэндхилл ткачом на ручном станке. Спустя 10 лет упорной работы ему удалось усовершенствовать кардочесальную машину. В 1765 году Хагривс собрал собственноручно разработанное устройство, которое увековечило его имя в истории — прядильную машину «Дженни». Идея создания прялки пришла в голову совершенно случайно. На его глазах случайно упал на пол обычный прядильный станок. Колесо и веретено продолжали крутиться.

Харгривс посмотрел на эту систему и сообразил, что если рядом установить несколько веретен, то они одновременно смогут обрабатывать несколько нитей. Идея была воплощена в жизнь и изобретатель не прогадал. Джеймс Харгривс изобретатель 12 июня 1770 года получил патент на свою разработку. Вначале он сам пользовался устройством. После продавал нескольким своим знакомым ткачам. Так прядильная машина Джеймса Харгривса разошлась по свету и стала популярной.

В 1768 году переехал в Ноттингем. Остаток жизни Харгривс вместе с Томасом Джеймсом управлял маленькой мельницей в Хокли. Рядом он и жил. Изобретателя прялки «Дженни» не стало в 1778 году.

Каково устройство прялки?

Прялка оснащена несколькими веретенами. В основании каждого из них был блок с приводным шнуром. Шнуры перекидывались через барабан, который с помощью колеса приводился в движение. Для управления аппаратом достаточно было крутить одной рукой колесо.

Значение изобретения механической прялки Джеймса Харгривса достаточно велико. Устройство увеличивало производительность труда и стало важным шагом к переходу от ручного производства к механизированному. Прялка «Дженни» ознаменовала начало промышленной революции. В дальнейшем она послужила прообразом для создания других механизмов.

Вращающаяся «дженни»

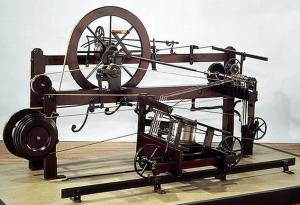

Модель прялки «дженни» в музее города Вуперталь (Германия)

Улучшенная прялка «дженни», использовавшаяся на текстильных фабриках

Прялку «Дженни», названную им, по некоторым данным, в честь своей младшей дочери, он изобрёл в 1764 году, после чего начал изготавливать её копии на продажу, однако запатентовал своё изобретение лишь 12 июля 1770 года, что позволило многим людям украсть его идею и начать собственное производство подобных машин, а спустя годы привело к многочисленным спорам относительно права Харгривса именоваться изобретателем первой механической прялки.

Двумя годами ранее, в 1768 году, Харгривс был вынужден переехать в Ноттингем, так как незадолго до этого производители ручных прялок, видевшие в нём конкурента, совершили вооружённое нападение на его дом и уничтожили несколько экземпляров «Дженни». Кроме того, его изобретение первоначально приветствовалось другими прядильщиками, пока не началось падение цен на пряжу.

Харгривсу пришлось уехать в Ноттингем, где бурно развивалась хлопкобумажная трикотажная промышленность. В Ноттингеме Харгривс сделал «дженни» для человека по имени Шипли, и 12 июня 1770 года ему был выдан патент, который послужил основанием для судебного иска (позже отозванного) против ланкаширских производителей, которые начали его использовать.

В Ноттингеме Харгривз вместе с компаньоном по имени Томас Джеймс приобрёл небольшую мельницу и работал на ней до конца жизни, проживая при этом в частном доме по соседству с нею; параллельно он продолжал изготавливать пряжу для клиентов на изобретённой им прялке. Харгривс категорически отказывался продать права на использование своего изобретения (хотя ему предлагались за это суммы в размере от 700 до 4000 фунтов стерлингов) и судился с людьми, использовавшими его прялку на своих мануфактурах. Он не достиг финансового благополучия и умер в относительной бедности; его семья после его смерти получила от Томаса Джеймса материальную помощь в размере 400 фунтов стерлингов. Когда в 1779 году Сэмюэл Кромптон изобрел вращающуюся мюль-машину, он заявил, что научился прясть в 1769 году на «дженни», которую построил Харгривс.

Переезд в Ноттингем

Вначале соседи Джеймса не относились к его разработкам враждебно или настороженно, даже с удовольствием покупали у него прядильные машины. Но вскоре люди поняли, что улучшение производительности труда прядильщиков приводит к большим, чем раньше объемам пряжи, поставляемых на продажу. Спрос перестал сильно превышать предложение, что привело к снижению цены на их товар. Люди, привыкшие поколениями иметь стабильный заработок, встретили эту новость с недовольством.

Фото: Джеймс Харгривс

Конфликт между изобретателем и местными жителями привел к тому, что в 1768 горожане вломились в его дом, сломали оборудование и привели в негодность жилище. Харгривс был вынужден переехать в Ноттингем. С новым местом жительства он не прогадал, ведь там в это время занимались производством чулочно-носочных изделий и был стабильный спрос на пряжу.

В этом городе Джеймс Харгривс совместно с Томасом Джеймсом основал ткацкую фабрику. В 1770 году он получил патент на свое изобретение. Это позволило Харгривсу подать в суд на пользовавшихся его разработками ткачей из графства Ланкашир, который ему не удалось выиграть. Умер изобретатель в 1778 году, до последних дней жизни оставаясь деятельным и не отходя от дел.

Спор по поводу вклада Харгривса

Ложные заявления о Харгривсе выдвигались еще в 1835 году. В 1780-х годах велась жестокая юридическая борьба за аннулирование самых важных патентов Ричарда Аркрайта. Томас Хайс утверждал, что он был настоящим изобретателем как прядильной машины, так и вращающейся «дженни». Были собраны противоречивые доказательства относительно обстоятельств нескольких изобретений, и, хотя патенты Аркрайта были аннулированы, вопрос об авторстве не был решен.

Ричард Гест, писавший в Edinburgh Review, допустил несколько ошибок, и с тех пор сохраняется искаженное представление о жизни и вкладе Харгривса. Записи приходских захоронений показывают, что Харгривс (неправильно написано как «Харгрейвс») не умер в работном доме, как утверждалось; другие записи показывают, что ни жена Харгривса, ни какая-либо из его дочерей не носили имени Дженни, вопреки мифу, повторяемому в школьных учебниках еще в 1960-х, детских книгах еще в 2005 году и на образовательных сайтах по настоящее время.

«Дженни» относится к двигателю, распространенному сленговому термину в Ланкашире XVIII века, который иногда встречается даже сейчас.

Народные традиции славян, связанные с прялкой

Будучи особо важным элементом быта предков, с ручной прялкой (как более древней) было связано много традиций.

В частности, для девушки она была верной спутницей от колыбели до гробовой доски. К примеру, у восточных славян пуповину новорожденной было принято перерезать на прялке, а при крещении малышку передавали крестной матери над этим приспособлением.

Чтобы девочка не плакала, в колыбель ей клали прялку.

Также она считалась оберегом девичьей чести. А сватаясь, жених дарил невесте собственноручно изготовленный для нее экземпляр.

У каждой хозяйки должна была быть собственная прялка, которую она украшала по своему желанию и подписывала. Ее не принято было одалживать — это считалось дурной приметой.

Однако с тех пор как появилась механическая прялка с колесом, многие из этих традиций постепенно упразднились.

Как правило, у славян пряли во время свободное от работ на земле. Чаще всего это происходило с октября по март месяц, с перерывом на Рождественские праздники. Хотя у сербов распространено было символичное прядение в Рождество в хлеву подле скота.

Прядильная машина

В 1530 году произошло еще одно важное событие в истории прядения — каменотес Юргенс, проживавший в Брауншвейге, изобрел самопрялку. Суть его изобретения состояла в том, что прялка приводилась в действие ножным приводом. Это позволило освободить руки прядильщицы. Вытягивание, скручивание и наматывание нити теперь происходило одновременно. При этом операции по скручиванию и наматыванию нити на катушку были механизированы. Правда, операция по вытягиванию волокон и частичному их закручиванию делалась по-прежнему вручную. Безусловно, это замедляло весь процесс прядения.

Несколько поколений механиков пытались механизировать операцию по вытягиванию волокон. Наконец, в 1735 году английский изобретатель Джон Уайт придумал вытяжной прибор, заменивший человеческие пальцы. Прибор состоял из пары вытяжных валиков, которые вращались с разной скоростью. Поверхность одного валика была гладкой, другого — шероховатая, рифленая или обита паклей. Перед поступлением на валики волокна хлопка укладывались параллельно друг другу и вытягивались. Этот процесс получил название расчесывания или кардования хлопка. Чтобы механизировать этот процесс была создана чесальная машина. Машина состояла из цилиндра с крючками и желоба с зубьями на внутренней стороне. Между ними пропускались волокна хлопка, таким образом они расчесывались.

В 1741 году Джон Уайт создал первую в истории прядильную машину. Правда, машина оказалась довольно громоздкой и дорогой и не получила широкого применения. Следующим изобретением стала прядильная машина, созданная Харгривсом в 1764 году. Свою машину изобретатель назвал по имени своей дочери «Дженни», она состояла из одного колеса и восьми вертикальных веретен. Вытяжные валики Харгривс заменил особым прессом из двух брусков дерева. Работа машины состояла из трех основных движений: вращение приводного колеса, прямолинейное движение каретки взад-вперед, нагибание проволоки. Человек выполнял лишь роль двигательной силы, что позволило заменить его более мощными постоянными источниками энергии.

Со временем человек смог обслуживать уже не 8, а 16 веретен, а в дальнейшем появились машины с 80 веретенами, которые приводили в действие водяные двигатели. Машина получила массовое распространение, в 90-е годы 18-го столетия в Англии было более 20 тысяч таких машин. Однако в машине был существенный недостаток — несовершенное вытяжное приспособление. Из-за недостаточной вытяжки пряжа получалась тонкая, но довольно слабая. Чтобы ее усилить, в пряжу добавляли льняную нитку. Вскоре была создана прядильная машина Аркрайта. Изобретатель учел достоинства и недостатки ранее созданных прядильных машин и создал свой, более удачный вариант. Вытяжной механизм Уайта он соединил с крутильно-наматывающим механизмом самопрялки Юргенса. Тщательно изучив принцип действия прядильной машины «Дженни», Аркрайт создал машину, в которой полностью автоматизировал все процессы. Это позволило наладить непрерывный процесс производства, прядильщик лишь наблюдал за бесперебойной подачей материала и соединял порвавшиеся нити. Благодаря крепости получаемой нити отпала необходимость добавлять в пряжу льняную нить. Окончательная точка в истории создания универсальной прядильной машины была поставлена Самуэлем Кромптоном, объединившим достижения своих предшественников и создавшим мюль-машину.

Кто изобрел льнопрядильную машину

Глава 9. Развитие машинной техники в промышленности

Новые рабочие машины в текстильном производстве. Первый этап промышленного переворота, начавшийся в 60-х гг. XVIII в., был связан с изобретением и распространением новых рабочих машин в английском текстильном производстве. К этому времени там возникла резкая диспропорция между ткачеством, развившимся на основе применения самолетного челнока Кэя (см. выше с. 93), и прядением, где сохранялась прежняя техника. Это давало изобретателям надежду, что к новым прядильным машинам фабриканты отнесутся более внимательно, чем к прядильной, машине Уайетта.

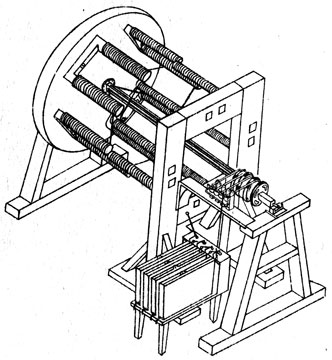

В 1764 г. Джеймс Харгривс (или, по другим источникам, Харгрейвс) из Ланкашира предложил свою прядильную машину «Дженни» с ручным двигателем (запатентовать ее он смог лишь в 1769 г.).

В машине Харгривса вытяжные валики заменены были особым вытяжным «прессом», состоявшим из двух кусков дерева. Рабочий одной рукой двигал каретку с вытяжным «прессом», а другой вращал колесо, приводившее в движение веретена. Так Харгривс механизировал операции вытягивания и закручивания нити. Сначала «Дженни» имела 8 веретен, а вскоре их стало 18.

Прядильная машина Харгривса из-за простоты конструкции, дешевизны изготовления и возможности использования ручного двигателя получила широкое распространение в легкой промышленности. В 1788 г. в Англии уже насчитывалось 20 тыс. таких машин. Пряжа, вырабатываемая ими, была тонка, но недостаточно прочна.

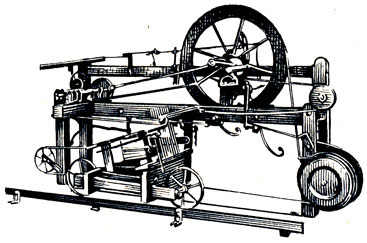

Прядильная машина Харгривса (в усовершенствованном виде)

В 1769 г. ловкий делец Ричард Аркрайт, комбинируя принципы известной ему машины Уайетта и достижения других изобретателей (часовщика Томаса Хайса и др.), запатентовал прядильную ватерную машину, рассчитанную на водяной привод и на использование в крупном производстве. Она производила лишь грубую, хотя и крепкую пряжу.

В 1722 г. К. Вуд изобрел подвижную веретенную каретку для ватерной машины, названную им «Билли».

В 1774-1779 гг. Сэмюэл Крбмптон сконструировал прядильную мюль-машину, в дальнейшем улучшенную Келли. Мюль-машины вырабатывали тонкую и прочную пряжу.

Эти прядильные машины заменили рабочего, действовавшего одновременно только одним ручным орудием, механизмом, управляющим многими одинаковыми орудиями. Например, к 1800 г. число веретен в мюль-машине доходило до 400. А в старой самопрялке прядильщик мог одновременно использовать лишь одно веретено.

С 1793 г. Дж. Кеннеди стремился перевести мюль-машины на паровой двигатель. Это ему удалось сделать лишь к 1800 г.

В 80-х гг. XVIII в. прядение стало обгонять ткачество. Это вызвало появление усовершенствованных ткацких станков, прежде всего станка Эдменда Картрайта в 1785 г. Карт-райт с самого начала предусматривал, что его станок будет приводиться в движение паровым двигателем.

Мюль-машина С. Кромптона

Для производства механических ткацких станков потребовался более прочный материал, чем дерево, из которого изготовлялась большая, часть оборудования в мануфактурный период. В первом десятилетии XIX в. вводятся станки с железными станинами, прочные и компактные. Другие текстильные машины также начинают делать из железа.

В 1825-1830 гг. английский механик Ричард Роберте, ранее внесший ряд усовершенствований в конструкцию ткацкого станка, изобрел автоматическую прядильную мюль-машину (сельфактор). Сложный процесс изготовления различных номеров пряжи, вплоть до самых тонких, осуществлялся и регулировался этой машиной автоматически. Над усовершенствованием мюль-машины работали в 30-е гг. и многие другие конструкторы.

В 1823 г. в Америке был изобретен так называемый кольцевой ватер, конструктивно происходивший от ватерной прядильной машины Аркрайта.

Почти все, что заработал Уитни от реализации своего «джина», было истрачено им на тяжбы с плантаторами, которые выручили в одном лишь 1803 г. около 10 млн. долларов на продаже хлопка.

* ( Машины последнего (перротины) приводились в движение вначале ручным, а потом конным приводом или водяным колесом.)

Технический переворот из хлопчатобумажной промышленности распространился затем на льняную, шерстяную и шелковую.

Жирар применил свою машину в 1816 г. в Австрии, а в 1825 г. поступил по приглашению русского правительства на должность главного механика в Царстве Польском. В 1830- 1831 гг. им была устроена под Варшавой полотняная и бумаго-ткацкая фабрика, вокруг которой вырос целый фабричный городок Жирардов.

Важные усовершенствования были также внесены в технику шелкопрядильного и шелкоткацкого производства. В 1801 г. лионский ремесленник Ж. М. Жаккар изобрел станок для узорного шелкового ткачества, получивший после дальнейшего усовершенствования широкое распространение. В 1812 г. в Лионе действовало уже 12 тыс. станков Жаккара.

Сам Жаккар не извлек почти никаких доходов от своих нововведений и впал в глубокую нужду. Зато лионские фабриканты и в еще большей мере английские предприниматели (с 20-х гг. XIX в.) получили от применения его изобретений колоссальные прибыли.

* ( Маркс К. Капитал, т. 1.- Маркс К., Энгельс. Ф. Соч., т. 23, с. 386.)

К этому двигателю вполне применимо высказывание Энгельса о паровой машине вообще; он тоже явился результатом творчества изобретателей во многих странах.

Следует различать две стадии создания универсальной паровой машины. Для первой характерны попытки обеспечить непрерывность работы двигателя путем сочетания двух паро-атмосферных цилиндров ньюкоменовского типа. Мы знаем, что приоритет в этом принадлежит замечательному русскому теплотехнику Ивану Ивановичу Ползунову.

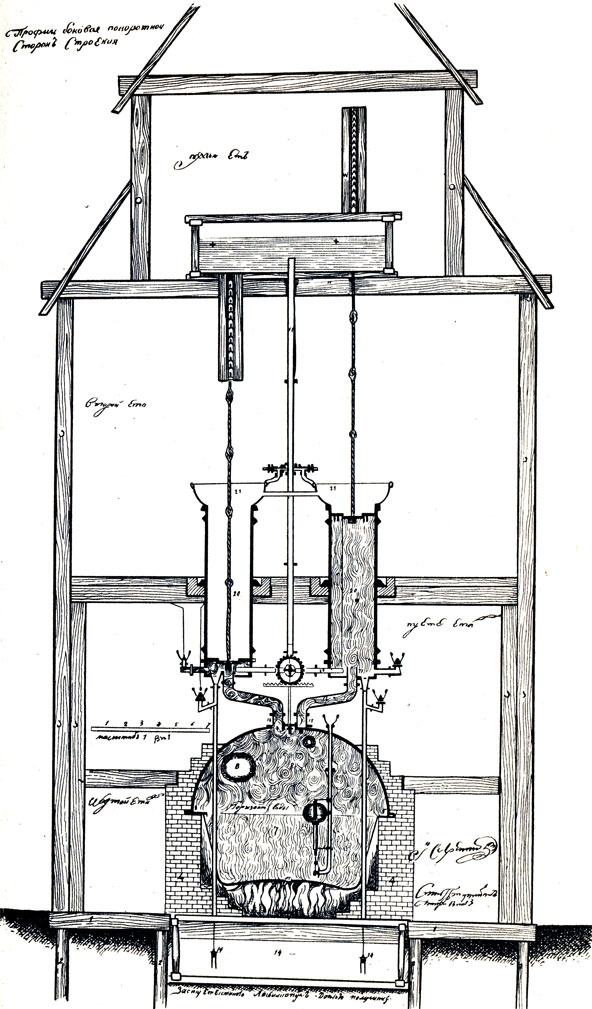

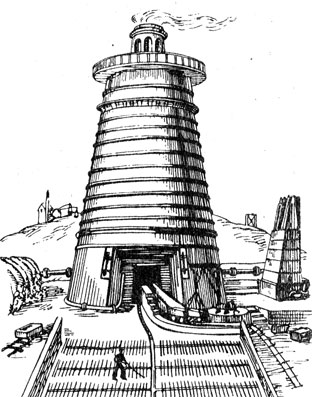

Чертеж ‘огнедействующей’ машины И И. Ползунова (1765)

К марту 1764 г. Ползунов разработал подробный второй проект парового двигателя несколько иной конструкции, позволявшего непосредственно приводить в действие врздухо-дувные мехи при сереброплавильных печах.

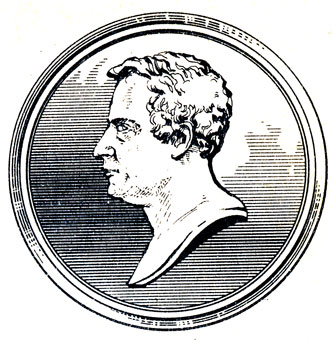

Дж. Уатт (1736-1819)

Круг помощников Ползунова был узок. В помощь изобретателю давали меньше людей, чем он просил. Но все же такие помощники были. Было бы физически невозможно одному человеку сооружать огромную по тем временам паровую машину.

Значительную помощь в постройке паровых машин Ползунову оказали Иван Черницын и Дмитрий Левзин.

К декабрю 1765 г. «огненная машина» была в основном закончена.

Это был двухцилиндровый пароатмосферный двигатель непрерывного действия. Поршни обоих цилиндров двигались в противоположных направлениях, что обеспечивало непрерывное рабочее усилие. Здание, где помещалась машина, было высотой 19 м. Цилиндры имели по 3 м в высоту и 0,3 м в диаметре. Мощность машины советские исследователи оценивают приблизительно в 32 л. с.

Надорвавшись на непосильной работе, И. И. Ползунов тяжело заболел и умер до ввода машины в строй, весной 1766 г.

Машина была пущена в ход, но работала недолго. Уже в 1768 г. заводское начальство, располагавшее неограниченными ресурсами дешевой крепостной рабочей силы, заявило, что машина «по изобилию при здешнем заводе воды» признается ненужной. Машина была сломана в 1780 г.

В начале 80-х гг. XVIII в. Уатт создал свою знаменитую машину двойного действия, запатентованную им (с целым рядом дополнительных усовершенствований) в 1784 г. Двигатель этой системы имел один цилиндр; пар должен был последовательно работать то снизу, то сверху поршня, а противоположная (то верхняя, то нижняя) часть цилиндра соединялась в это время с конденсатором, куда и уходил отработанный пар. Еще в 1781 г. Уатт запатентовал передаточные устройства, позволявшие превращать возвратно-поступательное движение поршня во вращательное. Эта вторая машина Уатта получила самое широкое распространение в промышленности и на транспорте.

В 1785 г. первый двигатель этой системы был установлен на прядильной фабрике. Затем паровые двигатели стали внедряться во все отрасли английской промышленности. Началось распространение паровых машин в США и на континенте Европы, от. Франции и Бельгии до России.

В России уаттовские «огненные новоизобретенные» машины двойного действия стали известны в конце 80-х гг. XVIII в. Первое в русской литературе (правда, очень схематичное) изображение и описание такой машины дал механик-изобретатель Л. Ф. Сабакин (1787 г.). Машины системы Уатта начали строить в России в 90-х гг. XVIII в.

В первых двигателях Уатта давление лишь немного превышало атмосферное. В конце XVIII в. стали проводиться опыты по созданию паросиловых установок с повышенным начальным давлением. Американец О. Эвенс построил машины повышенного начального давления в 1800 г. В руководстве для конструкторов паровых машин (1805 г.) он обосновал необходимость постройки машин этого рода и соответствующих котлов к ним. Эвенс рекомендовал применять паровые машины с давлением от 8 до 10 атм.

В то же время в Англии начал свои опыты уже известный нам Р. Трёвитик. В патенте 1802 г., взятом им совместно с Вивьеном, речь шла об «усовершенствованиях в устройстве и применении паровых машин», как стационарных, так и предназначенных для паровых повозок. В построенных Тревитиком машинах давление достигало 3 атм. и выше.

В 1804 г. корнуэльский инженер А. Вулф запатентовал машину повышенного давления (3-4 атм.). Вулф использовал двукратное расширение пара последовательно в двух рабочих цилиндрах, повысив, таким образом, коэффициент полезного действия * машины более чем в 3 раза.

В России над созданием котлов высокого давления в первой четверти XIX в. работал С. В. Литвинов.

На протяжении всего последующего периода вплоть до 60-х гг. XIX в. паровая машина двойного действия была основным двигателем силовой установки. Котел, собственно паровой двигатель и передаточный механизм подвергались непрерывным усовершенствованиям. Конструкторы стремились к повышению мощности и экономичности паросиловых установок, увеличивая паро-производительность котлов, повышая начальное давление пара, создавая двигатели с многократным расширением пара (компаунд-машины), применяя перегрев пара, увеличивая скорость хода и т. д. Они отказались также от балансира, этой характерной детали передаточного механизма в первых уаттовских машинах; золотниковое парораспределение заменялось клапанным.

Изображение одной из первых на Урале паровых машин двойного действия, установленной в 1815 г. А. С. Вяткиным на Верх-Исетском заводе А. И. Яковлева. Медаль, выполненная в честь этого события. Свердловский областной краеведческий музей

Отдельные паросиловые установки к 60-м гг. XIX в. имели мощность более 1000 л. с. При фабриках и многих шахтах обычно строился особый корпус для размещения котельной и машинного отделения.. Фабричные паровые двигатели передавали работу трансмиссионным валам, располагавшимся внутри производственных цехов. Посредством шкивно-ременной передачи от этих валов приводились в действие разнообразные рабочие машины.

Другие типы двигателей в промышленности. Господство паровой энергетики не исключало использование и других источников энергии. Прежде всего, как в Европе и Северной Америке, так и в Азии, Африке, Южной Америке довольно широко использовались характерные для предшествующих периодов мускульные, конные, ветряные и водяные двигатели. Они тоже подвергались частичным усовершенствованиям, несмотря на то что в исторической перспективе представляли уже технику вчерашнего дня. Так, например, водяные колеса в Западной Европе делались иногда из металла и были огромных размеров. Например, железное водяное колесо для откачки воды из рудников на британском о. Мэн (1854 г.) имело в диаметре 22 м и мощность 200 л. с.

Наиболее перспективным видом водяных двигателей были в то время водяные турбины, которым предстояло сыграть такую видную роль впоследствии, когда началось промышленное использование электрической энергии.

Были предложены различные типы водяных турбин (например, турбины Понселе, Фурнейрбна, Геншеля-Жонваля, Фрэнсиса). В то время существовала лишь механическая трансмиссия, и поэтому сфера применения турбин была ограничена рабочей площадкой, расположенной непосредственно у источника водной энергии.

По мере того как происходила концентрация и централизация производства, механическая трансмиссия все менее успешно справлялась с задачей передачи работы от центральной паросиловой станции к рабочим машинам фабричных цехов.

Транспорт также предъявлял к двигателям дополнительные требования: мировая торговля и связи между отдельными районами бурно росли. Возникла потребность в усовершенствовании транспортных средств.

Научно-техническая мысль направлялась на поиски нового двигателя, который не требовал бы наличия котельной установки и был бы более компактным. Таким двигателем должен был стать двигатель внутреннего сгорания.

Двигатель внутреннего сгорания. В 1860 г. французский изобретатель Ж. Ж. Э. Ленуар построил газовый двигатель внутреннего сгорания с электрическим зажиганием. Однако КПД этого двигателя был низок. Распространение его ограничивалось мелкими предприятиями Франции.

В 1862 г. французский инженер А. Бо де Роша получил патент на двигатель внутреннего сгорания четырехтактного цикла. Однако Бо де Роша не реализовал своего изобретения. Лишь в 1878 г. немецкая фирма Отто и Лангена ввела в практику подобный газовый двигатель внутреннего сгорания.

Развитие судоходства в период промышленного переворота потребовало снабжения маяков более мощными источниками света. Для использования в маяках были созданы горелки «друммондова света», который получался путем накаливания извести в пламени, питаемом кислородом и водородом. Для получения этих газов в больших количествах путем электролиза после длительных экспериментов в 1856 г. был создан магнитоэлектрический генератор «Альянс».

Характерно, что свое название генератор получил не по имени изобретателя, а по названию электропромышленной компании «Альянс» (Париж). Генератор приводился в движение паровой машиной мощностью от 6 до 10 л. с.

Еще в 20-30-е гг. XIX в. появились машины такого рода, напоминавшие лабораторные приборы (двигатели П. Барлоу, Дж. Генри, У. Рйччи и др.). В качестве источника тока для питания этих двигателей служили батареи гальванических элементов.

Магнитоэлектрический генератор фирмы ‘Альянс’ (1862)

Двигатель Якоби. Середина 30-х гг. XIX в.

* ( См.: Письмо Б. С. Якоби И. Ф. Крузенштерну, июль 1838 г., опубликованное в «Вопросах истории естествознания и техники» (М., 1982, № 1).)

Но надежды Якоби и его единомышленников за рубежом в то время были далеки от осуществления. Вплоть до 60-х гг. XIX в. применение электроэнергии ограничивалось такими отраслями, как телеграфная связь и гальванопластика, если не считать использования электрических запалов при производстве взрывов при горных разработках или в военном деле, а также первых опытов с электроосвещением.

Предпосылкой использования нового вида энергии в качестве двигательной силы в промышленности и на транспорте было создание на рубеже 60-70-х гг. динамо-машины, основанной на принципе самовозбуждения (питания электромагнитов машины собственным током машины), и освоение способа передачи сильных токов по проводам.

Выплавка чугуна в Англии, составлявшая 40 тыс. т в 1780 г., поднялась до 80 тыс. т в 1790 г. и еще раз удвоилась за последнее десятилетие XVIII в. Подавляющая часть чугуна выплавлялась к этому времени на коксе.

Внешний вид английской доменной печи середины XIX в.

С проблемой техники дутья была связана другая: использование раскаленных колошниковых газов, образующихся в доменных печах. Они бесполезно уходили в воздух. Французский исследователь Пьер Бертье опубликовал в 1814 г. исследование о различных способах использования тепла и теплотворности отходящих газов доменных и плавильных печей для подогрева воздуха, подаваемого в домны и горны, а также для иных целей. В России такие опыты производились еще в первой четверти XIX в. В 30- 40-х гг. этим делом успешно занимался Ф. И. Швецов. За рубежом изобретения в этой области завершились созданием в 1857 г. воздухонагревательного аппарата английским инженером Эдуардом Альфредом Каупером.

В Англии выработка железа вначале сильно отставала от выплавки чугуна. Основной причиной этого было долгое применение традиционных способов передела чугуна на железо в кричных горнах на древесном угле.

В 90-е гг. XVIII в. выделка железа в Англии составляла лишь 20-30 тыс. т. Растущий в связи с промышленным переворотом спрос на железо и сталь покрывался главным образом за счет их ввоза в страну. Главным поставщиком железа в Англию была Россия, оттеснившая Швецию на внешнем рынке уральским железом. Англия ввозила свыше 50 тыс. т русского и шведского железа.

В этой отражательной печи на поду, в пламени каменного угля или дров (пудлингование на дровах практиковалось, например, в России и некоторых других странах), происходил передел чугуна на железо. Рабочий перемешивал ломом сквозь особую дверцу расплавленную тестообразную массу металла. Мы видим, что, хотя пудлингование было создано в процессе промышленного переворота, оно включало типичные для мануфактуры элементы тяжелого ручного труда.

Одновременно Корт ввел прокатные валки, применение которых заменяло трудоемкую операцию обработки криц под молотом.

Пудлингование сначала распространялось очень медленно. Сам изобретатель, затративший слишком много средств, на исходные опыты, успел разориться.

Но с первого десятилетия XIX в. этот процесс получил в Англии широкое распространение, что позволило Англии выйти на первой место в мире по выпуску железа.

Аносов П.П. (1799-1851)

Хотя для технического уклада этой эпохи было характерно применение железа и чугуна, использование стали тоже непрерывно росло. Выдающуюся роль в деле развития производства стали и замены традиционных эмпирических способов выделки стали научными сыграли русские инженеры.

Особо важное значение имели труды Павла Петровича Аносова, относящиеся к 20- 40-м гг. XIX в. Аносов, работавший тогда на Златоустовском заводе, стал одним из основоположников производства высококачественных сталей и пионером отечественного металловедения.

Применив микроанализ булатов, Аносов разгадал секрет их замечательных свойств и предложил новые технологические процессы для их производства.

К середине XIX в. пудлингование стало постепенно тормозить развитие черной металлургии.

Все возраставшая потребность в железе и стали привела к настоятельной необходимости резкого изменения технологии передела чугуна на железо и сталь.

В середине 50-х гг. английский изобретатель и предприниматель Генри Бессемер ввел совершенно новый способ передела чугуна.

После продувания воздухом полученная жидкая сталь (или железо) отливалась в болванки.

В 60-х гг. XIX в. французские инженеры Эмиль Мартен и его сын Пьер Мартен стали получать литую сталь в отражательной печи с регенеративной (воздухонагревательной) установкой, изобретенной ранее немецкими инженерами Вильгельмом и Фридрихом Сйменсами. В этой печи, получившей название мартеновской и введенной в эксплуатацию в 1864 г., можно было переделывать на сталь не только чугун, но и различный железный и стальной лом (скрап). А в условиях цикличного развития производства при переоборудовании предприятий в период оживления всегда скапливалось большое количество такого лома.

С 1865 по 1870 г. мировое производство стали в результате распространения мартеновского и бессемеровского способов возросло на 70%. Еще большее развитие эти способы получили в 70-х гг. XIX в.

Схема конвертера Бессемера

В области цветной металлургии важным событием было введение в 1827 г. немецким химиком Ф. Вёлером нового способа получения алюминия. Первоначально алюминий по цене приравнивался к драгоценным металлам. Только после усовершенствований, внесенных в 1854-1865 гг. в технологию производства алюминия французским химиком А. Э. Сент-Клер Девйлем и русским химиком Н. Н. Бекетовым, издержки производства алюминия резко снизились. Однако его широкое применение относится к более позднему периоду.

Металлообработка и машиностроение. Применение различного рода машин, механизмов и сооружений (например, мостов), изготовляемых во все большей мере из металла, требовало соответствующего развития металлообработки и машиностроения. В конце XVIII и начале XIX в. машины и механизмы производились в основном вручную по сути дела, мануфактурными методами.

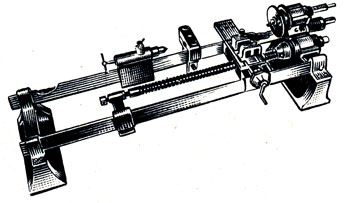

Винторезный станок Модели (около 1800)

В 1769 г. Смйтон применил специальный горизонтальный стан для расточки цилиндров, а в 1775 г. Дж. Уйлкинсон усовершенствовал устройство подобного же назначения.

В этих станах борштанга (рассверловочная штанга) с резцовой головкой, приводимая в движение водяным колесом, вращалась внутри отлитых цилиндров, обрабатывая их изнутри. Точность обработки поверхности была невелика.

Возникла машинная фабрикация машин. Она опиралась на технические достижения мануфактурного периода XVI-XVIII вв., когда уже применялись сверлильные, токарные и иные станки довольно сложного устройства. Теперь эти станки были значительно усовершенствованы применительно к фабрично-заводскому производству, располагающему паровым двигателем.

Появились новые типы металлообрабатывающих станков. В 1817 г. Р. Роберте создал один из первых строгальных станков для обработки деталей с плоскими поверхностями. В 1818 г. И. Уйтни сконструировал фрезерный станок с многорезцовым режущим инструментом (фрезой). В 1829 г. английский инженер Джеймс Нэсмит построил фрезерный станок другой конструкции. В 1835 г. английский инженер Джозеф Уйтворт запатентовал автоматический токарный винторезный станок. Швейцарец И. Г. Бодмер получил в 1839 г. патенты на карусельный станок (токарный станок с вертикальной осью для обработки крупных машинных деталей).

Дж. Нэсмит изобрел поперечно-строгальный станок (1836 г.). Ему же принадлежит конструкция парового молота (1839 г.), получившего широкое применение. Кроме перечисленных видов станков, в это время совершенствовались долбежные, клепальные, шлифовальные и другие металлообрабатывающие станки.

Эти методы нормализации и взаимозаменяемости деталей все шире вводились на предприятиях общего машиностроения. В 1841 г. Уитворт ввел нормализацию нарезки машинных деталей, сохранявшуюся в качестве стандарта более века.

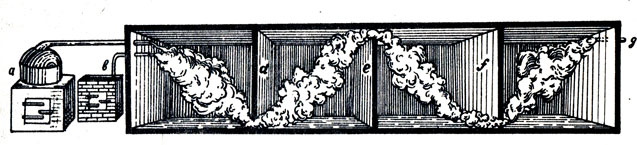

Упоминавшийся в предыдущей главе Н. Леблан в 80-90-х гг. XVIII в. основал заводское производство соды из поваренной соли. Способ Леблана долго господствовал в содовом производстве, причем все стадии этого процесса постоянно совершенствовались. В частности, на второй стадии производства, когда сернокислый натрий сплавлялся с известняком и углем, с 50-х гг. XIX в. стали применять печи с вращающимся барабаном диаметром 3-4 м и длиной 5-9 м.

Механическая печь с вращающимся барабаном, применяемая в содовом производстве

В 60-е гг. на смену способу Леблана пришел более производительный аммиачный способ производства соды бельгийского изобретателя Э. Сольве.

Установка по выработке серной кислоты с четырьмя свинцовыми камерами. 30-е гг. XIX в.

В производстве серной кислоты в середине XVIII в. английским промышленником Дж. Роубаком был введен камерный способ. Смесь серы и селитры сжигалась в отдельной печи, а образующиеся газы пропускались через свинцовые камеры, где они, реагируя с водой, превращались в серную кислоту.

Зинин Н.Н. (1812-1880)

В 30-е гг. XIX в. в качестве исходного сырья вместо серы стали использовать пиритные (колчеданные) огарки.

В 1842 г. выдающийся русский химик Николай Николаевич Зинин в лаборатории Казанского университета получил синтетическим путем красящее вещество анилин из нитробензола, который добывался из каменноугольного дегтя. Это открытие имело огромные практические последствия, однако не в самой России, где промышленный переворот только лишь начинался, а в более развитых странах Запада.

* ( Гальванизмом называли тогда электродинамические явления (в отличие от явлений электростатики), а нередко и электричество вообще.)

Достижения Якоби произвели на ученых всех стран исключительное впечатление. М. Фарадэй, А. Гумбольдт, У. Р. Гроув, Г. X. Эрстед в письмах к Якоби выражали восхищение этим открытием и отмечали его большое практическое значение.

Барельеф Б. С. Якоби, выполненный Г. Н. Скамони гальванопластическим способом

В 1864 г. на международной выставке в Париже демонстрировались достижения Якоби в области гальванопластики, имевшие громадный успех и принесшие всеобщее признание и заслуженную славу их автору.