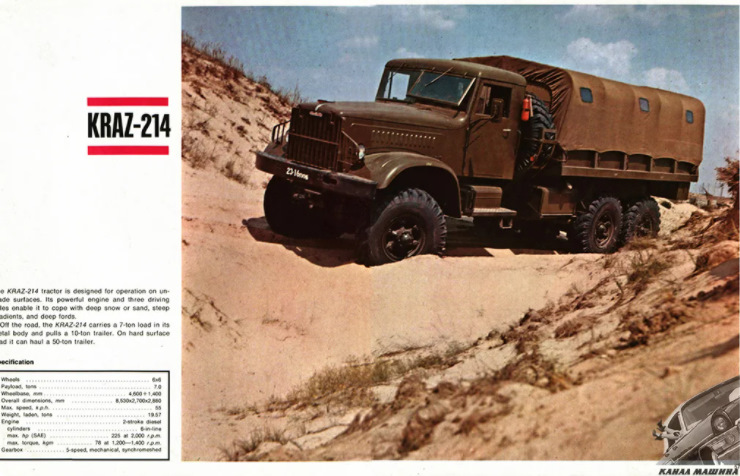

Краз 214 грузовой автомобиль

Как ЯАЗ-214 стал КРАЗом

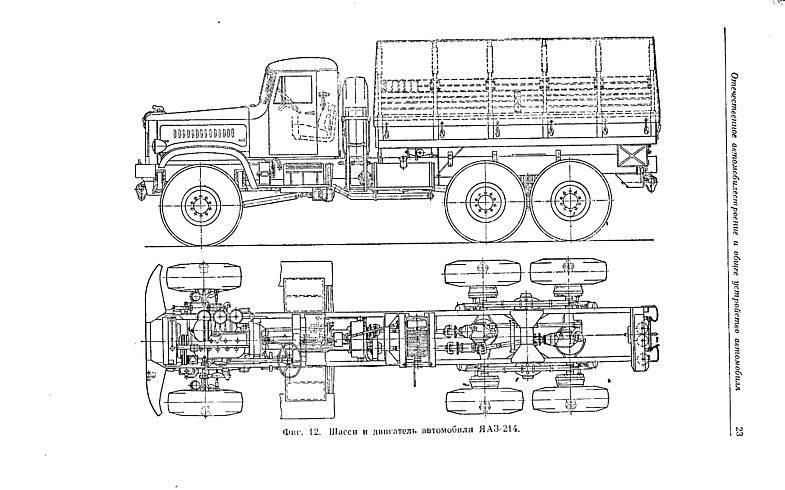

ЯАЗ-214 – это многоцелевой дизельный грузовик с колесной формулой 6х6, который использовался преимущественно в советской армии. Опытный образец машины появился в 1951 году – на нем стоял двигатель мощностью в 205 л.с., кабина от ЯАЗ-210 и двускатные колеса.

Содержание

Технические характеристики ЯАЗ-214

Авто для своего времени было технически сложным, поэтому работа над ним продолжалась несколько лет. Кроме того, выпуск несколько раз откладывали, так как конструкторов постоянно прерывали, привлекая к работе над сельскохозяйственной техникой, в которой страна нуждалась наиболее остро. В серию машина попала только в 1956 году, заменив устаревшие ЯАЗ-200 и ЯАЗ-210, став основным тягачом Советских войск.

Разработка авто началась на Ярославском автозаводе, но в 1959 году производство перенесли на Кременчугский завод (КрАЗ). Тогда же производитель переименовал грузовик в КрАЗ-214, но, кроме имени, ничего не изменил, сохранив начальные характеристики до конца выпуска.

Особенности грузовика

Рама автомобиля – стандартная клепаная с поперечными лонжеронами из толстого швеллера. Для усиления каркас оборудовали пятью поперечинами. Сзади и спереди на раме установили буферы и уключины для сцепок.

Кабину, по сравнению с ЯАЗ-210, расширили на 355 мм, оборудовали обогреватель и обдув лобового стекла, а рычаги для управления КПП, раздаткой и ручным тормозом поместили между водителем и пассажиром так, чтобы они были под рукой. Позади кабины установили стандартный кузов из стальных листов с откидной задней стенкой.

Пятиступенчатая КПП передавала усилие на колеса при помощи сухого однодискового сцепления и двухступенчатой раздатки с межосевым дифференциалом. Передний мост можно было подключать по необходимости, а между задними осями дифференциала не было. Тормоза стояли пневматические.

Передняя подвеска ЯАЗа – это 13 утолщенных рессор, работавших в связке с двумя гидравлическими стойками, а задняя – балансирная, с улучшенной системой отработки неровностей на дороге. Один конец рессоры свободно скользил по стальной накладке, что снижало импульс от ухабов. Толкающие усилия распределялись между шестью реактивными тягами.

Как ЯАЗ-214 превратился в КрАЗ-214

1950-е годы стали временем больших переездов в истории советского автопрома. В этот период можно насчитать более десятка случаев, когда отлаженное производство тех или иных автомобилей переносилось с одного завода на другой. Причины были разными: где-то создавалось дублирующее производство для снижения транспортного дефицита в стране, где-то – высвобождались мощности под освоение автомобилей новых типов. Особняком стоит случай с Ярославским автозаводом, где сборку грузовиков решили свернуть вовсе в пользу кардинального расширения выпуска дизельных двигателей. Сам завод при этом переименовали из автомобильного в моторный (ЯМЗ вместо ЯАЗ), но взамен на карте СССР появился Кременчугский автозавод, где те же самые машины стали выпускать под новой маркой КрАЗ.

Ярославский автозавод был одним из старейших в СССР: грузовики собственной конструкции там начали строить всего через год после того, как в Москве освоили выпуск грузовиков АМО-Ф-15. Но объемы выпуска автомобилей в Ярославле всегда оставались очень и очень скромными, колеблясь от нескольких сотен до 3,5 тысяч штук в год. Именно нехватка мощностей стала причиной, по которой к 1951 году из Ярославля в Минск было полностью выведено производство двухосных грузовиков семейства ЯАЗ-200 – иначе у завода не получалось приступить к изготовлению столь нужных стране тяжелых «трехосок» ЯАЗ-210. Но и их объемы выпуска оставались настолько скромными, что не покрывали даже потребностей одной только армии, не говоря о народном хозяйстве.

Когда же к концу 1950-х перед Ярославским автозаводом замаячила перспектива освоения новейшего семейства V-образных дизелей с 6, 8 и 12 цилиндрами, создаваемых институтом НАМИ, то стало очевидным: развивать дальше и моторное, и автомобильное производство одновременно в пределах существующих площадей попросту невозможно! В итоге в правительстве было принято решение: ярославскую площадку специализировать только на производстве силовых агрегатов, нарастив к середине 1960-х ее проектную мощность как минимум до 70 тыс. дизелей в год.

Сборку же автомобилей решили вывести на стороннее предприятие, проведя его полное переоснащение. Таким предприятием выбрали Кременчугский комбайновый завод, выпускавший до сего момента различную сельхозтехнику. К сборке грузовиков по ярославской документации и из ярославских же (на первых порах) комплектующих он должен был приступить уже в 1959 году. А в 1965-м, после завершения процесса локализации производства, объемы выпуска грузовиков в Кременчуге требовалось довести до 15 тыс. штук в год, почти пятикратно перекрыв показатели ЯАЗа. Соответствующие решения были оформлены Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР № 442 от 17 апреля 1958 года.

На первом же этапе перестройки комбайнового завода в автомобильный, получивший новую аббревиатуру «КрАЗ», потребовалось расширить площади примерно на 20 тыс. квадратных метров, смонтировать 1540 единиц прессового, сварочного и металлорежущего оборудования. Вместе с технологическим перевооружением существующих цехов было проведено и создание новых подразделений: рамно-кузовного, экспериментального, термического. Что же касается инженерных кадров, то их костяк в основном сформировали из числа сотрудников конструкторско-экспериментального отдела ЯАЗа, переехавших из Ярославля в Кременчуг на ПМЖ.

Первые автомобили, пока еще в основном из привозных узлов и деталей, в Кременчуге собрали 10 апреля 1959 года. Ими стали два самосвала КрАЗ-222 – практически точные копии ярославских самосвалов ЯАЗ-222. Второй освоенной моделью ближе к концу года стали полноприводные грузовики КрАЗ-214. А в 1960-м начался поточный выпуск седельных тягачей КрАЗ-221 и бортовых грузовиков КрАЗ-219.

При этом сборка первых партий машин на КрАЗе производилась в очень сложных условиях: еще вовсю шел процесс перевооружения завода, осваивалось производство комплектующих, формировался новый трудовой коллектив. На все это накладывались регулярные срывы в поставках ряда деталей от смежников и острая нехватка кадрового состава, особенно в конструкторских подразделениях. В этой связи неудивительно, что плановые задания по сборке автомобилей завод поначалу не выполнял. К примеру, по итогам 1959 года в Кременчуге сделали лишь 394 самосвала и 25 «полноприводников», что составляло порядка 80% от плана. Схожим образом обстояли дела и в 1960 году, что в итоге привело к снятию со своего поста первого директора КрАЗа – Д.Н. Палачева. На его место был назначен более опытный «антикризисный» управленец И.М. Приходько, переведенный с аналогичной должности на другом предприятии Кременчуга – Крюковском вагоностроительном заводе. Под его руководством работа на КрАЗе действительно вскоре вошла в нормальное русло: в 1964-м завод уже преодолел планку в 10 тысяч машин в год и продолжил активно набирать обороты.

Перенос производства ярославских грузовиков – во многом весьма несовершенных – на новое место мог бы быть использован в качестве удобного повода для проведения глубокой модернизации. Но этого не произошло, и в Кременчуг была передана документация на серийные ЯАЗы образца 1959 года вместе со всеми проблемами, уже выявленными в эксплуатации. В процессе переезда внесли лишь изменения декоративного характера. Прежде всего, скорректировали эмблему на капоте: вместо ярославской фигурки медведя на кременчугских машинах появилась упрощенная литая рукоятка, стилизованная за счет красно-голубой окраски под флаг Украинской ССР. Аналогичный красно-голубой фон получил и фирменный логотип «КрАЗ», закрепленный в верхней части облицовки радиатора вместо прежней таблички «ЯАЗ». А на боковинах моторного отсека ввели дополнительные декоративные таблички с надписью «Днепр-214» – именно так изначально планировалось назвать кременчугские грузовики. Правда, имя «Днепр» не прижилось: грузовики Кременчугского автозавода получили марку «КрАЗ», и упомянутые таблички с серийных машин вскоре убрали.

А вот сама кабина осталась той же самой – деревометаллической, выполненной по технологиям 1930-х годов и устаревшей уже на момент своего появления. Первоначально ее разработали специально для «полноприводников» ЯАЗ-214, а позднее адаптировали и к другим ярославским грузовикам с колесной формулой 6х4. Конструкция этой кабины была каркасно-панельной, с каркасом, выполненным из дерева – точнее, из многослойной авиационной фанеры со специальной пропиткой. Наружная обшивка же предварительно подсобранной фанерной «клетки» осуществлялась стальными панелями, крепившимися при помощи обычных шурупов. Достоинство кабины такого типа заключалось в дешевизне подготовки производства: для нее не требовались ни тяжелые прессы, ни сложная штамповая оснастка. Но оборотная сторона дешевизны – невысокая долговечность: в процессе эксплуатации деревянный каркас был подвержен расшатыванию. Винтовые соединения стяжек каркаса и обшивки требовали регулярной подтяжки, подкрашивания и подклеивания фанеры: в противном случае кабина быстро теряла герметичность и разрушалась.

Кстати, по тем же самым технологиям строились и кабины более ранних грузовиков семейств ЯАЗ/МАЗ-200 и ЯАЗ-210, однако от всех них кабина типа ЯАЗ-214 в первую очередь отличалась увеличенной на 335 мм шириной и наличием системы отопления с обдувом обеих половинок ветрового стекла теплым воздухом. При этом каждая из половинок крепилась в собственной рамке и могла быть откинута вверх для улучшения вентиляции или выдувания из кабины пылевой взвеси при езде по грунтовым дорогам.

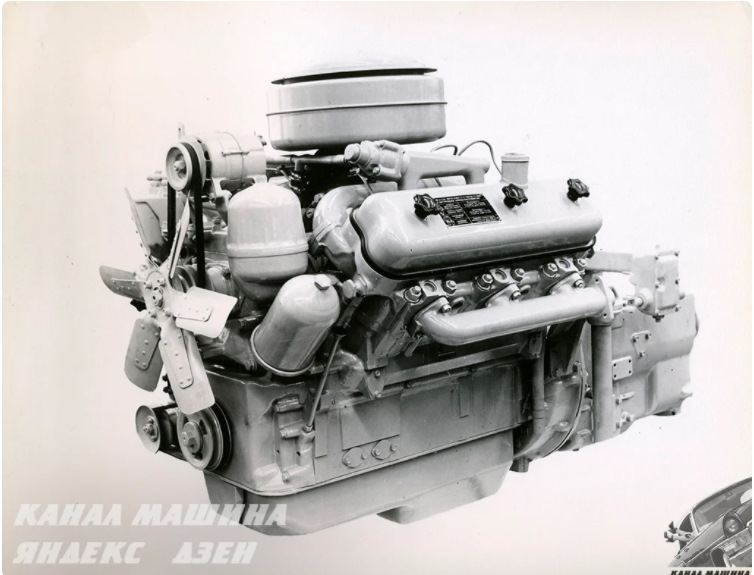

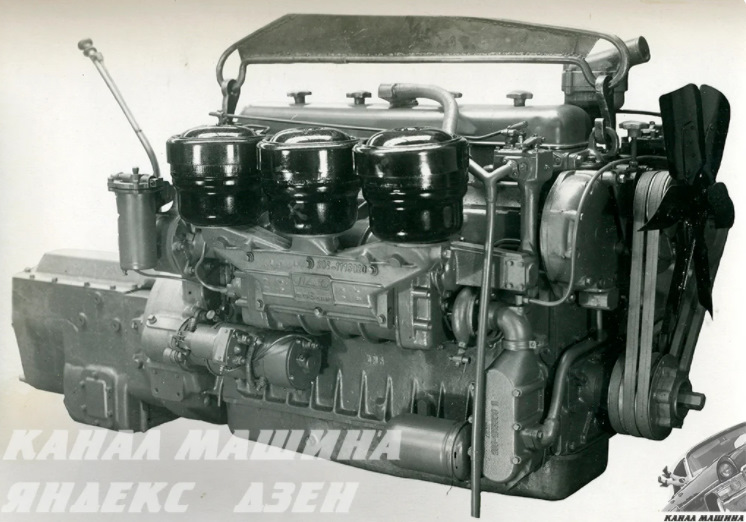

С позиции сегодняшнего дня в конструкции грузовиков ЯАЗ-214 и КрАЗ-214 можно найти много необычных технических решений, совершенно теперь неиспользуемых. Взять, к примеру, двигатель: это был 6-цилиндровый дизель ЯАЗ-М206Б, работавший по двухтактному циклу. Впускных клапанов он не имел вовсе: подача воздуха в цилиндры производилась при помощи механического нагнетателя сквозь окна в гильзах, а впрыск топлива осуществлялся насос-форсунками. По сравнению с четырехтактными дизелями того времени он обладал удивительно высокой литровой мощностью: выдавал 205 сил всего лишь с 7 литров рабочего объема. Но оборотной стороной такой форсировки являлась прожорливость: даже контрольный расход топлива КрАЗ-214 составлял 65 л/100 км, а фактический эксплуатационный, особенно при работе с прицепом, легко выходил за пределы 100 литров. Кроме того, ярославские двухтактные дизели отличались шумностью и дымностью выхлопа, а их высокая теплонагруженность не лучшим образом сказывалась на ресурсе. Но никакого другого подходящего двигателя в арсенале советского автопрома того времени все равно не было…

Еще одной особенностью, характерной исключительно для грузовиков ЯАЗ-214 и КрАЗ-214, была необычная трансмиссия. Однодисковое сцепление вместе с пружинным сервоусилителем в механическом приводе его выключения, 5-ступенчатая коробка передач и двойные редукторы мостов тележки у «полноприводников» были унифицированы с аналогичными узлами грузовиков с колесной формулой 6х4. Однако применить такой же редуктор для переднего ведущего моста не представлялось возможным: из-за вертикального расположения ступеней главной передачи он неминуемо упирался бы в поддон двигателя. Поэтому передний редуктор для «двести четырнадцатого» позаимствовали… из заднего моста грузовика ЗИС-150, подвергнув незначительной переделке! А чтобы скомпенсировать возникшую разницу в передаточных числах мостов, в раздаточной коробке предусмотрели дополнительное понижение в приводе переднего моста.

Заслуживает внимания и пневмосистема «двести четырнадцатых». Она состояла из двух контуров, однако к рабочей тормозной системе относился только первый из них. Второй же контур являлся вспомогательным и использовался для работы стеклоочистителей и звукового сигнала, для накачки шин, но главное – для привода пневматического усилителя рулевого управления. В отличие от классического гидроусилителя, он вступал в работу не сразу, а только в момент поворота рулевого колеса с усилием более 10–11 кг, после срабатывания пружинного включателя. Более того, в магистрали пневмоусилителя имелся еще и ручной краник, который водителю надлежало перекрывать вовсе при движении по ровным дорогам без крутых поворотов. Причина этой рекомендации заключалась в том, что производительности компрессора, изначально позаимствованного для ЯАЗ-214 от грузовика ЗИС-150, попросту не хватало для долговременного обеспечения сжатым воздухом и тормозной системы, и усилителя руля.

В свое время новаторскими для советского автопрома считались колеса, примененные на ЯАЗ-214 (такие же, как и на минских «полноприводниках» МАЗ-502): бездисковые, с разборным ободом типа «трилекс», состоящим из трех секторов. Эти колеса являлись крайне трудоемкими в изготовлении, а в процессе эксплуатации были подвержены износу замков и стыков. Зато при наличии специальной монтажной лопатки перебортировать «трилекс» было гораздо проще, чем традиционное дисковое колесо. К тому же колесо с ободом типа «трилекс» отличалось меньшим весом. К слову, штатными для КрАЗ-214 являлись шины низкого давления модели Я-90 размерности 15,00–20, а вес полностью собранного и накачанного колеса достигал 205 кг.

Разобравшись с основными вопросами организации автомобильного производства и наладив ритмичную работу конвейера, на Кременчугском автозаводе приступили к текущей модернизации теперь уже своих грузовиков. Работы в этом направлении предстояло немало, поскольку надежность никогда не была сильной стороной автомобилей ЯАЗ. Особенно много нареканий собирали как раз полноприводные грузовики. Накопившийся опыт эксплуатации показывал, что уже на второй год работы у этих машин проявлялись множественные дефекты, в том числе явно конструктивного характера. Стабильно проблемным узлом являлся зисовский редуктор переднего моста, прочность которого не соответствовала циркулировавшим в трансмиссии нагрузкам. Быстро выходила из строя задняя подвеска, в которой изнашивалась ось балансира и истирались коренные листы рессор в точке соприкосновения с опорными площадками на балках мостов. Много дефектов всплывало по тормозным барабанам, часты были и случаи появления трещин в лонжеронах рамы. Так и не обрели достаточной долговечности дизели ЯАЗ-М206Б, а штатные шины Я-90 обычно изнашивались всего за 17-18 тыс. км, не выхаживая гарантийного пробега. Кроме того, проходимость автомобиля на этих шинах, тем более в отсутствие системы подкачки, стала все чаще считаться недостаточной.

Отдельный перечень нареканий собрала малогабаритная тяговая лебедка, смонтированная между лонжеронов рамы под передней частью платформы и приводимая отдельной карданной передачей от коробки отбора мощности. Она имела трос длиной 55 метров, который через систему направляющих роликов мог выдаваться как вперед, так и назад, и должна была развивать тяговое усилие порядка 12 тонн. При таких параметрах ее возможностей должно было хватать и для подтягивания на бездорожье отцепленных ранее прицепов и артиллерийских систем, и для вытаскивания других застрявших автомобилей, и для осуществления собственной эвакуации. Причем в особо тяжелых случаях тяговое усилие лебедки можно было удвоить за счет применения полиспаста, прикладывавшегося к каждой машине. Однако на практике довольно часто еще до того, как лебедка успевала развить максимальное усилие, в ее приводе срезало предохранительный штифт. Кроме того, возникали проблемы с равномерностью укладки троса на барабан лебедки (что могло привести к обрыву), а также с заеданием троса при выдаче.

Все эти нарекания в полной мере были подтверждены контрольными испытаниями двух серийных автомобилей КрАЗ-214 у основного заказчика. Вердикт комиссии был строг и непригляден: вследствие большого числа дефектов оба автомобиля были признаны не выдержавшими испытаний! Это обстоятельство послужило катализатором для ускорения работ по модернизации, и уже в конце 1962 года с конвейера автозавода начали сходить доработанные грузовики КрАЗ-214Б. Такой индекс был присвоен автомобилям, в которых был реализован комплекс из нескольких мероприятий по доработке конструкции, внедрявшихся в производство в течение года.

Ключевых нововведений было несколько. Например, еще в декабре 1961 года на «двести четырнадцатых» появился новый передний мост, который по дифференциалу, шестерням, валам и подшипникам стал максимально унифицирован с мостами задней тележки. С этого момента передаточные числа редукторов во всех трех мостах стали одинаковыми (8,21), равно как и передаточные числа к выходным валам на каждый из мостов в раздаточной коробке. Визуально унифицированный передний мост на машине легче всего опознать по форме фланцев полуосей, которые стали такими же, как у мостов тележки (а не плоскими, как у ЗИС-150).

Вторым важнейшим изменением модернизированных автомобилей стала новая задняя подвеска. После пересмотра кинематики ее работы траектория движения концов рессорных листов относительно опорных площадок поменялась со скольжения (трения) на перекатывание. Для этого потребовалось перенести центры вращения реактивных штанг. Попутно были усилены стремянки рессор и увеличен диаметр стяжных болтов, а сечение рессорных листов обрело форму криволинейной трапеции вместо прямолинейной. Как результат – износ задней подвески кардинально уменьшился, а плавность хода улучшилась.

Третьим новшеством стала система электрооборудования, переведенная на 24-вольтовое напряжение взамен 12-вольтового ради облегчения пуска холодного двигателя. Количество аккумуляторов на машине не поменялось: как и прежде, их было четыре, емкостью по 128 Ампер-часов каждый. Размещались они попарно в двух ящиках на левой и правой подножках кабины. Но схема соединения батарей поменялась: внутри ящиков аккумуляторы теперь подключались последовательно, а затем обе пары соединялись друг с другом параллельно. Соответственно, изменились и все основные приборы электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор и т.д.). Отдельные элементы конструкции автомобилей КрАЗ-214Б, конечно, дорабатывались и в более поздний период времени. Например, взамен недолговечных шин Я-90 на Днепропетровском шинном заводе создали новую 18-слойную шину низкого давления Я-190, повысившую проходимость автомобиля, особенно на слабонесущих грунтах.

Практически сразу после начала производства КрАЗ-214 начали поставлять за рубеж, причем долгое время экспортные машины не имели никаких оригинальных обозначений. Лишь в 1967 году были оформлены техусловия на отдельные экспортные модификации КрАЗ-214БЭ (для умеренного климата) и КрАЗ-214БТ (для тропиков). Первая из них характеризовалась, по большому счету, только более высоким качеством сборки и окраски и более строгими критериями приемки. А вот тропические грузовики отличались сортами применяемых лакокрасочных материалов и резинотехнических изделий, а также специальной пропиткой деревянного каркаса кабины и надставных бортов платформы, предохраняющей их от поедания термитами.

Всего на экспорт в 36 стран ушло 2867 бортовых грузовиков и шасси серии КрАЗ-214. Наиболее крупные партии поступили в вооруженные силы Индии (852 шт.), ОАЭ (524 шт.), ГДР и Сирии (по 309 шт.). Кроме того, некоторое количество машин, не учтенное в данной статистике, также было поставлено за рубеж с различными системами вооружений. С учетом того, что суммарное количество сошедших с конвейера грузовиков семейства КрАЗ-214 составило 32870 единиц, можно считать, что на экспорт ушло около 10% этих машин. Производство КрАЗ-214Б завершилось в 1969 году, когда «набрала обороты» сборка новых «полноприводников» КрАЗ-255Б, освоенных еще в конце 1967-го.

Таким образом, в масштабах Советского Союза тираж грузовиков семейства КрАЗ-214 остался довольно скромным, а потому неудивительно, что количество дошедших до наших дней экземпляров можно пересчитать по пальцам. Пять из них хранятся в музеях на постсоветском пространстве. Наиболее старый экземпляр находится в коллекции самого Кременчугского автозавода: это бортовой КрАЗ-214, отреставрированный в 2005 году после обнаружения на хранении в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. Заявленному 1960 году выпуска в нем не соответствуют лишь некоторые детали, такие как шины, «раздатка» или передний мост.

ЯАЗ, КрАЗ и двухтактные дизели: послевоенная тяжёлая автотехника для Советской армии

С момента основания в 20-е годы Ярославский автозавод (ЯАЗ) так и не смог вылезти из трясины изготовления своих заранее архаичных грузовиков, но во время Великой Отечественной войны ему удалось наладить выпуск дизельных двигателей и тяжёлых грузовиков, которые вскоре пришлось передать на комбайновый завод в украинском городе Кременчуг.

Военные грузовики Ярославского автомобильного завода

Положение ЯАЗа стало в корне меняться в конце 1944-го, когда в новых цехах начали монтаж оборудования для выпуска двухтактных дизельных двигателей корпорации GMC. В 1945-м появились собственные прототипы с объёмной фигуркой ярославского медведя на капоте. С готовностью моторного цеха их сборка началась в 1947-м.

Один из прототипов дизельного грузового автомобиля ЯАЗ-200. 1945 год

Семейство ЯАЗ-200 (1945-1950 гг.)

На бортовом семитонном грузовике ЯАЗ-200 установили собственный четырехцилиндровый дизель мощностью 110 л.с. и деревянную кабину. В 1949-м он прошёл военные испытания и затем применялся на транспортных операциях, буксировал артсистемы и участвовал в парадах. На его шасси были построены первые самосвалы ЯАЗ-205 и выпущена партия 135-сильных седельных тягачей ЯАЗ-200В.

Предсерийный дорожный грузовик ЯАЗ-200 с 110-сильным дизелем. 1947 год

Несмотря на краткосрочный период изготовления этих машин, на их базе успели создать первый аэродромный бензозаправщик БЗ-200 и пятитонный автокран К-51 для выполнения инженерных работ.

Аэродромный бензозаправщик БЗ-200 с цистерной вместимостью 7800 литров на шасси ЯАЗ-200. 1948 год

Многоцелевой пятитонный механический автокран К-51 «Январец» на шасси ЯАЗ-200. 1949 год

Семейство ЯАЗ-210 и его военные исполнения (1948–1958 гг.)

В апреле 1948-го были построены прототипы 12-тонного грузовика ЯАЗ-210 с задними двускатными ведущими колёсами и упрощенной кабиной с облицовкой дверей из деревянных реек.

Прототип трёхосного грузовика ЯАЗ-210 с деревянной кабиной. 1948 год (архив 21 НИИЦ)

Серийный вариант оборудовали шестицилиндровым дизелем в 165 сил, индивидуальными приводами задних мостов и цельнометаллической кабиной. В базовом исполнении он поступал в Советскую армию, где доставлял тяжелые грузы и выполнял функции артиллерийских тягачей.

Испытания грузовика ЯАЗ-210 с 165-сильным дизелем, весившим более одной тонны. 1949 год

В небольших количествах был собран грузовик ЯАЗ-210А с низкой грузовой платформой и барабанной лебёдкой за кабиной. Помимо грузовых операций он играл роль тяжелого транспортёра-тягача для буксировки 15-тонных пушек или прицепов.

Специальный грузовик ЯАЗ-210А с металлическим кузовом длиной 5,3 метра и центральной лебёдкой. 1949 год

В 1951-м на шасси ЯАЗ-210 создали самый крупный опытный каркасно-металлический «большой высокий» кузов БВ для ремонтных мастерских с многочисленными боковыми окошками. На той же базе монтировали 10-тонные дизель-электрические автокраны К-104 и 12-тонные К-121.

Самый крупный обитаемый войсковой кузов-фургон БВ для полевых мастерских. 1951 год

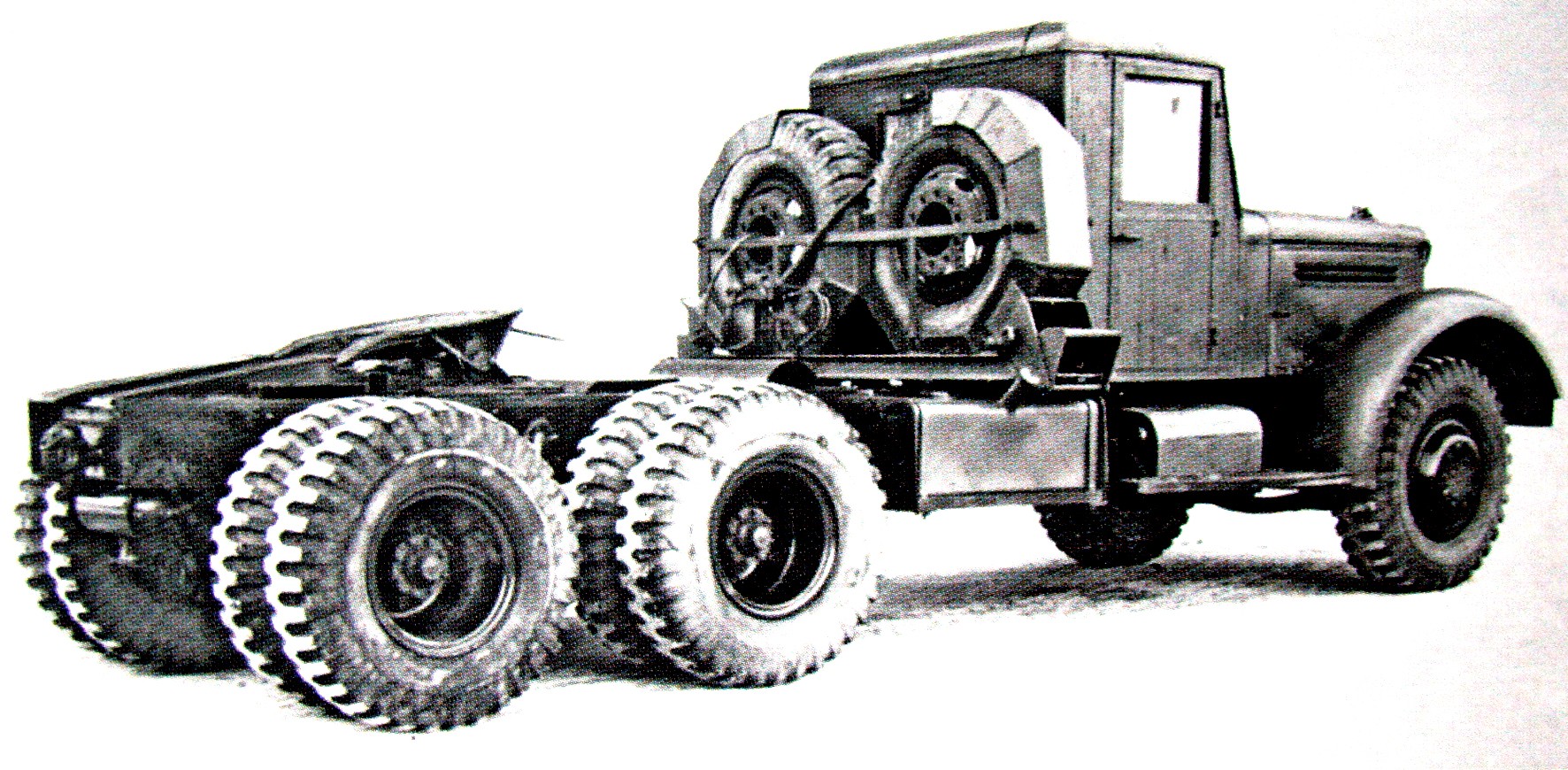

Первый тяжелый 215-сильный седельный тягач ЯАЗ-210Д на укороченном шасси ЯАЗ-210 служил для буксировки полуприцепов и артсистем полной массой до 30 тонн. Его особенностями были отбор сжатого воздуха для тормозов прицепного состава и лебёдка за кабиной водителя, которую можно было заменить двумя запасными колёсами.

Тягач ЯАЗ-210Д с деревянной обшивкой кабины и лебёдкой за кабиной водителя. 1951 год

Второй вариант седельного тягача ЯАЗ-210Д с двумя запасными колёсами вместо лебёдки. 1953 год

В войсках основными буксируемыми средствами для ЯАЗа-210Д являлись двухосные аэродромные полуприцепные бензозаправщики БЗ-16 и топливозаправщики ТЗ-16 со стальными эллиптическими цистернами вместимостью 16 тысяч литров горючего и автономными моторами от «Победы» М-20 для привода насосов.

Автопоезд с тягачом ЯАЗ-210Д и заправочной цистерной ТЗ-16. 1952 год (архив 21 НИИЦ)

С 1951 года завод выпускал редкий в отечественной автомобильной индустрии балластный тягач ЯАЗ-210Г с дизелями мощностью 165 или 215 л.с., прямым идейным прототипом которого считается американский вариант Diamond Т-981. В первом исполнении на тягаче применялся сварной кузов с гладкими бортами, в который для повышения тягово-сцепных качеств машины загружали до восьми тонн балласта, позволявших буксировать прицепы массой до 30 тонн. Во втором варианте на нём монтировали низкобортный металлический кузов с надставными бортами, тентом и продольными скамьями для 12 человек боевого расчёта.

Тягач ЯАЗ-210Г с металлическим балластным кузовом и центральным расположением лебёдки. 1951 год

Армейский тягач ЯАЗ-210Г с высокобортным вариантом кузова без лебёдки. 1954 год (архив 21 НИИЦ)

Военный грузовик ЯАЗ-214 (1951/1956-1959 гг.)

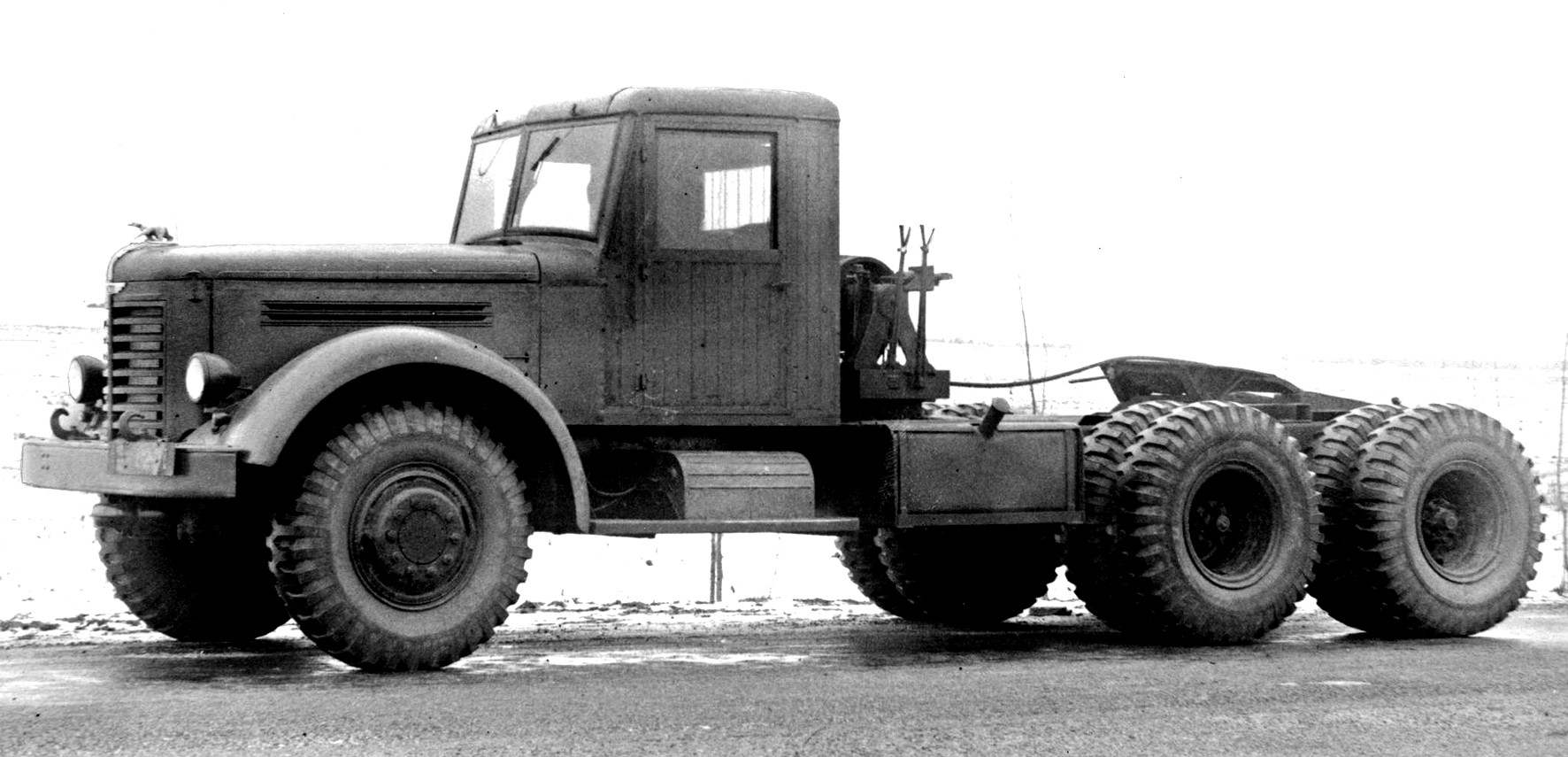

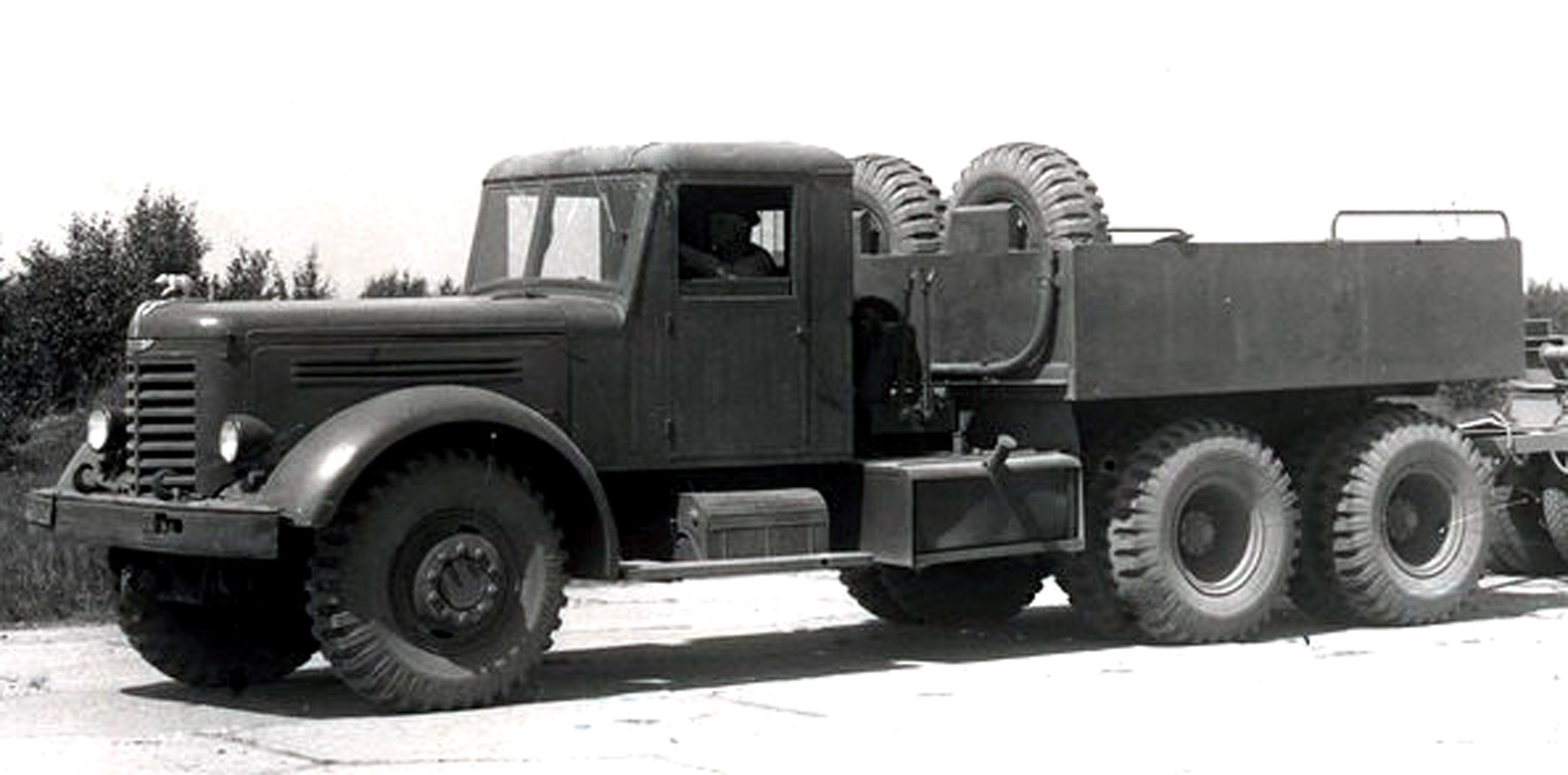

Прототип полноприводного грузовика ЯАЗ-214 с задними двускатными колёсами. 1951 год

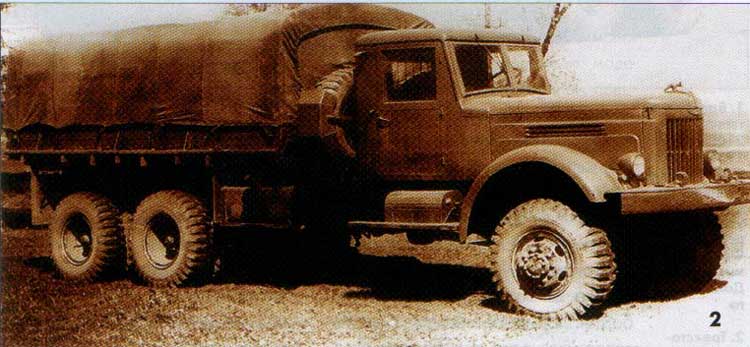

Этот семитонный грузовик стал первым полноприводным дизельным автомобилем Советской армии. Его прототипы на шасси ЯАЗ-210 собрали в начале 50-х, и только в 1956-м удалось приступить к серийному изготовлению модели ЯАЗ-214 с двигателем мощностью 205 л.с., пневматическим усилителем рулевого механизма, всеми односкатными колёсами и кузовом с продольными скамьями на 18 человек личного состава.

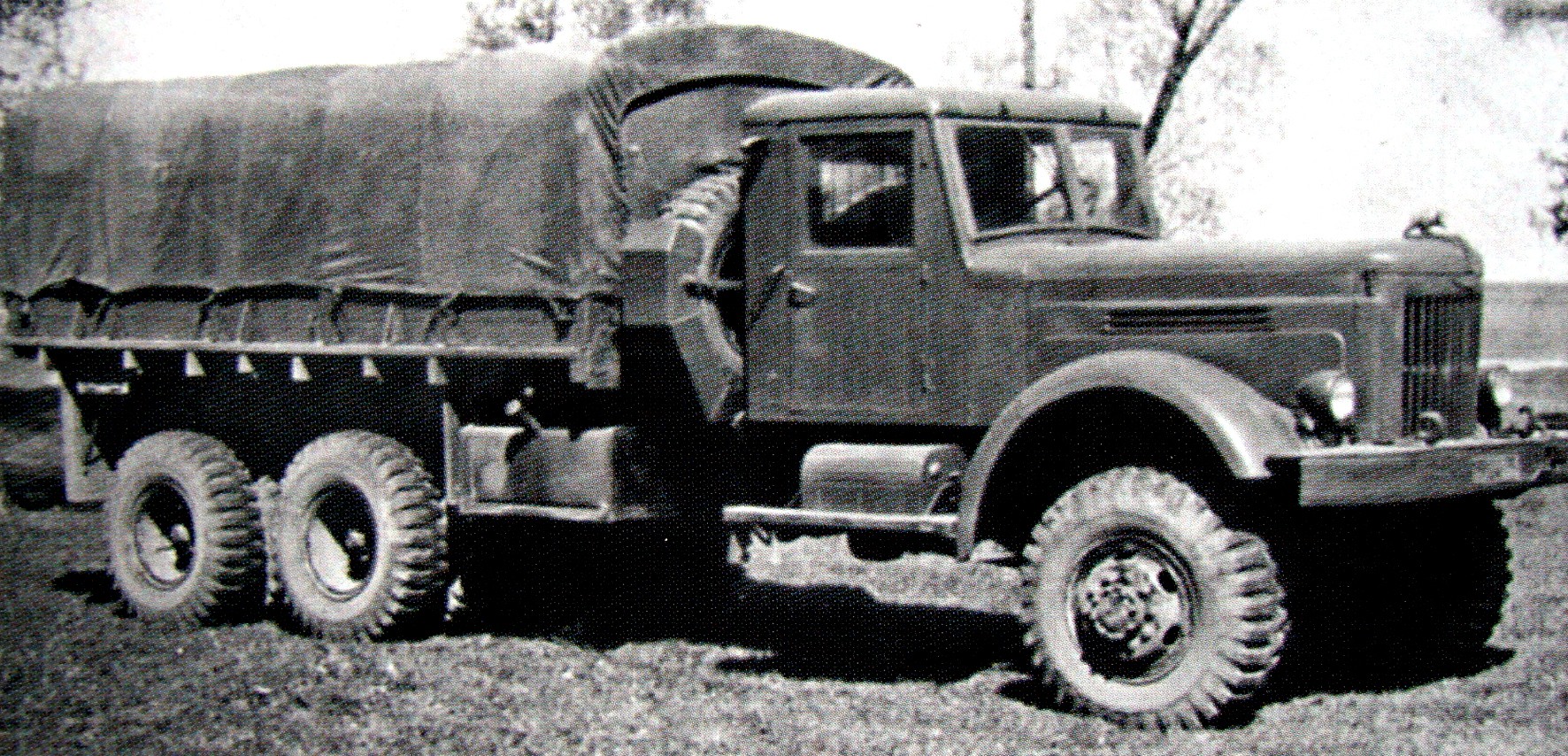

Серийный дизельный грузовик ЯАЗ-214 со всеми вездеходными односкатными колёсами. 1958 год

Военное оборудование на шасси ЯАЗ-214

Для специальных целей была разработана секретная система маркировки спецшасси 214Ш. Например, машина ЯАЗ-214Ш-7 служила для испытаний перспективных систем ракетного вооружения и снабжалась особыми приспособлениями и валами отбора мощности для привода надстроек.

Спецмашина ЯАЗ-214Ш-7 для перевозки и испытания тяжелых войсковых систем и вооружения. 1958 год

Автопоезд КТ-214-40П с седельным тягачом ЯАЗ-214 и полуприцепом со всеми управляемыми колёсами. 1961 год

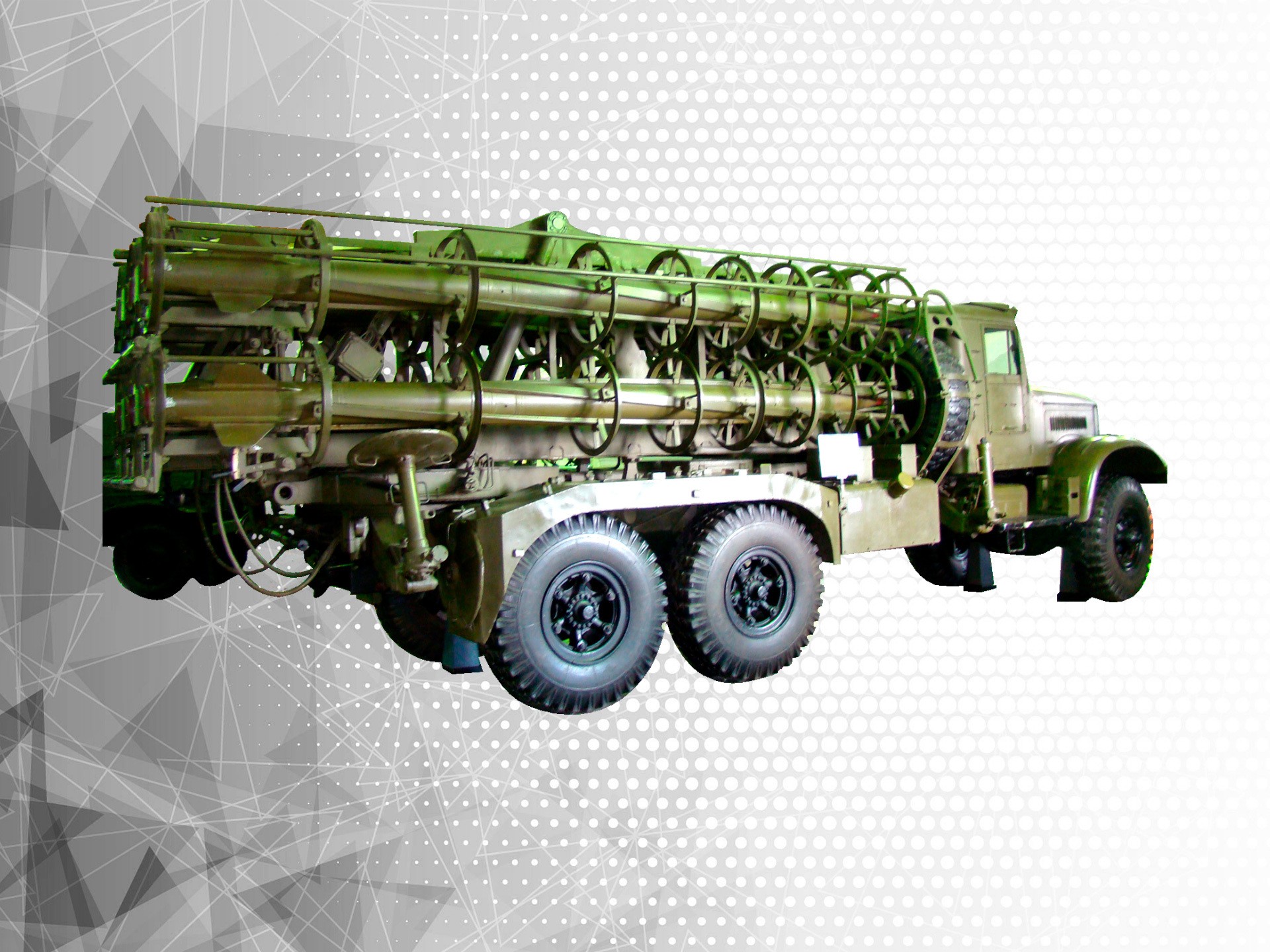

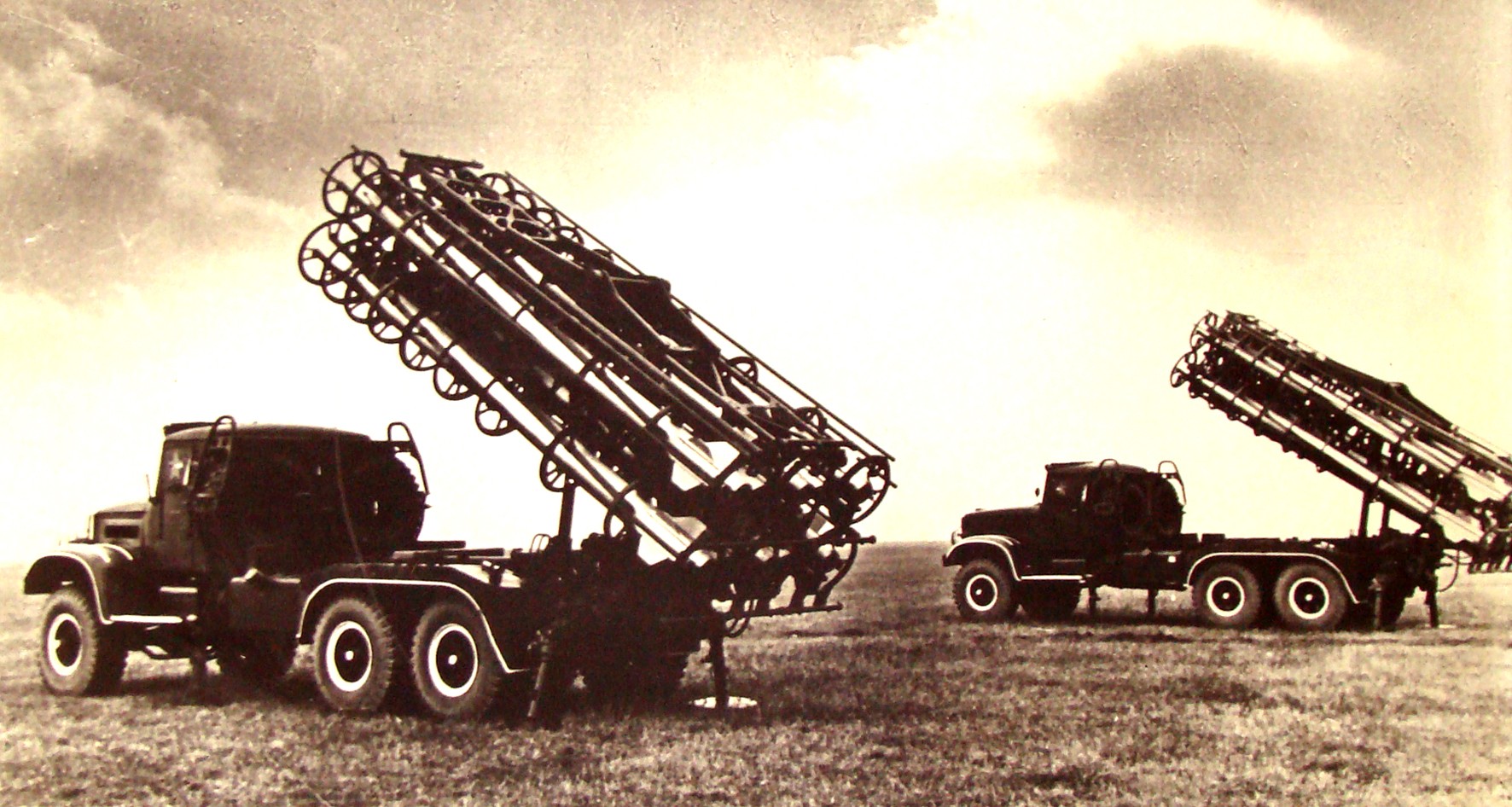

Наиболее известной была самая мощная на то время советская система залпового огня БМД-25 или пусковая установка 2П5 тактического ракетного комплекса «Коршун» со спиральными направляющими для шести ракет калибра 250 мм с дальностью поражения 55 километров.

Ракетные установки БМД-25 комплекса «Коршун» на военном параде в Москве. 1959 год

Автомобильное производство в Ярославле просуществовало очень недолго: в конце 1959-го его полностью перевели на Кременчугский автозавод (КрАЗ), а ЯАЗ переключился на выпуск дизельных двигателей. К тому времени было собрано 1265 машин ЯАЗ-214, которые в Кременчуге получили марку КрАЗ-214.

Военные грузовики КрАЗ-214 (1959–1967 гг.)

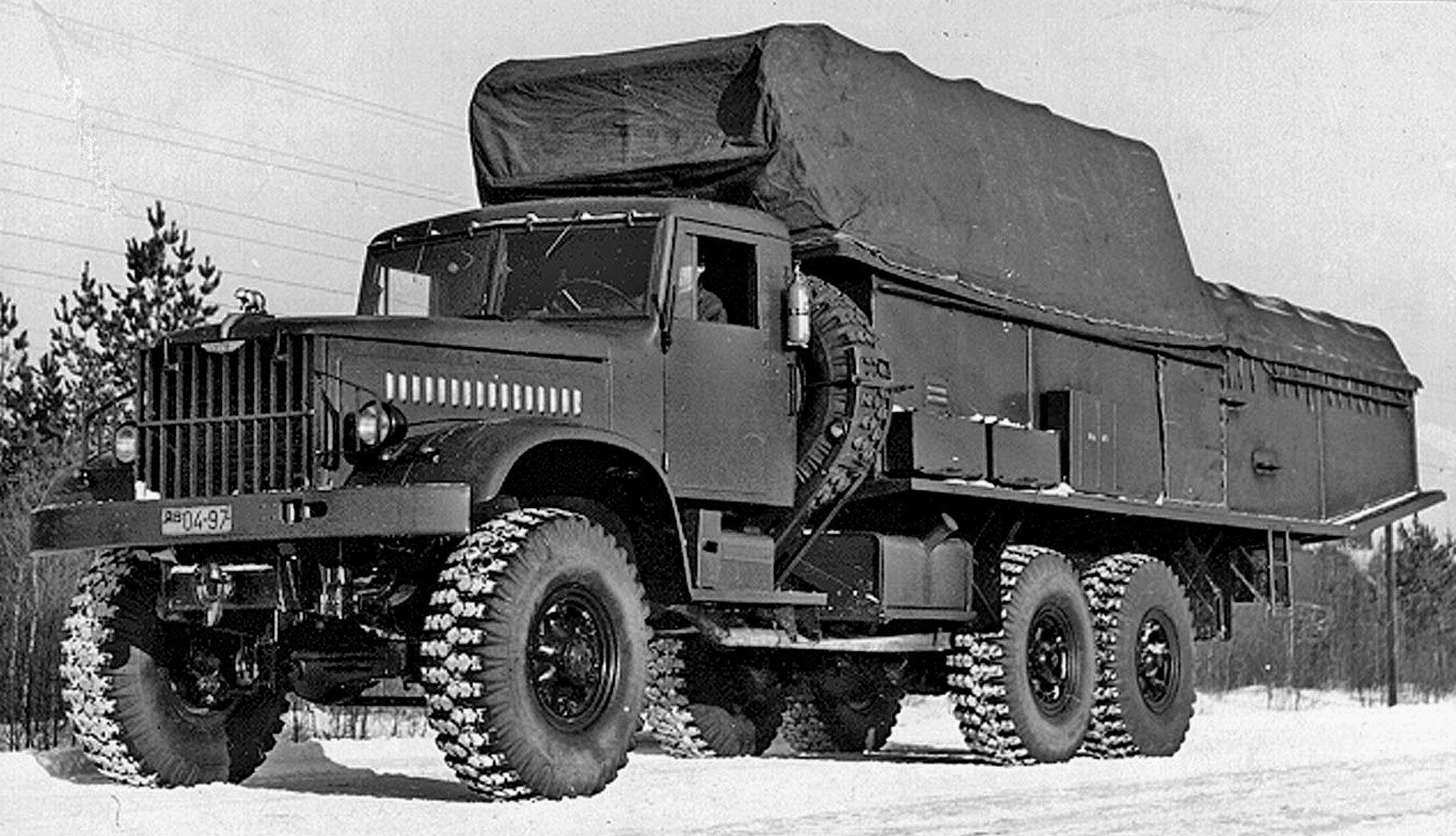

Вторично рождённые грузовики 214-й серии сошли с конвейера КрАЗа в декабре 1959 года и ничем не отличались от ярославского предшественника, не считая усиления лонжеронов рамы. С 1963-го завод выпускал наиболее распространенную версию 214Б с усиленным передним мостом и телескопическими гидроамортизаторами. Вариант 214М имел экранированное электрооборудование.

Испытания экспортного варианта автомобиля КрАЗ-214Б по форсированию мелкой речки в Германии

Военное оборудование на шасси КрАЗ-214

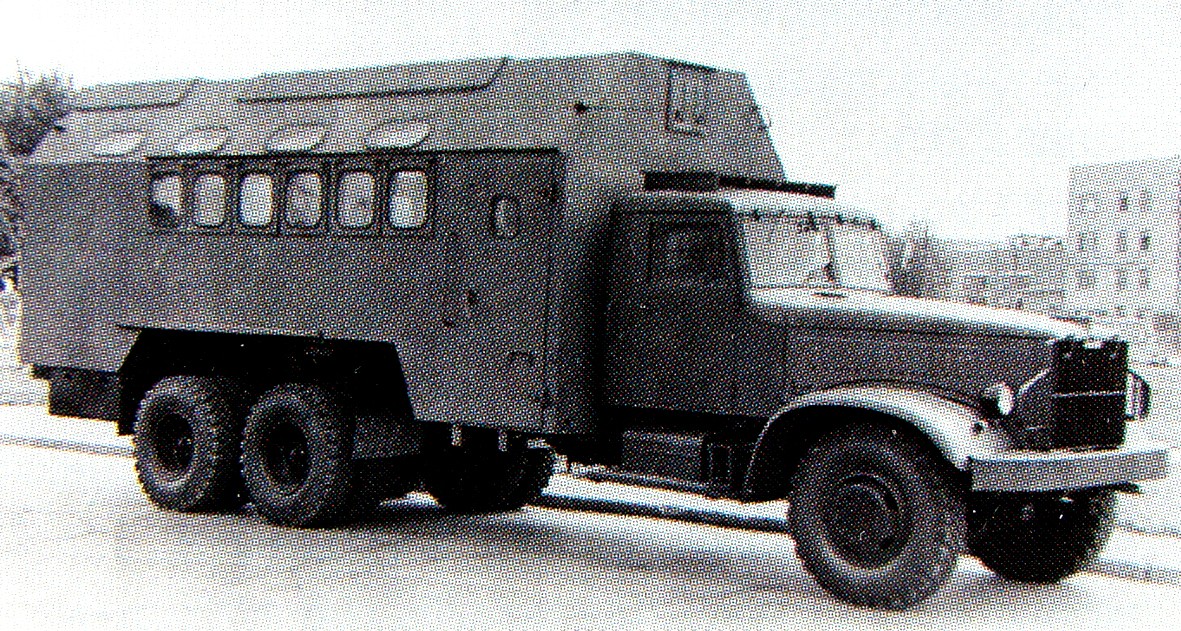

К категории радиотехнических средств связи на базе КрАЗ-214М относились только радиолокационные высотомеры серии «Наклон» для пеленгования низколетящих воздушных целей. В разделе средств обеспечения ракетных комплексов состояла автоцистерна АКЦ-4-214М вместимостью 4000 литров кислотного меланжа – одного из компонентов ракетного топлива.

Специальная экранированная автоцистерна АКЦ-4-214М для доставки элементов ракетного топлива

В 50-60-е годы на вооружение было принято несколько видов войсковых одноковшовых экскаваторов серии Э-305 с кабинами операторов на поворотной платформе и вспомогательными дизелями мощностью до 48 сил. Обычно их применяли для сооружения фортификационных сооружений, убежищ и котлованов, а также подъёма грузов массой до четырёх тонн.

Механический экскаватор Э-305В с герметизированной рабочей кабиной в Народной армии ГДР. 1961 год

Проведение инженерных работ на мёрзлых песчаных и глинистых грунтах обеспечивала сваепогружающая машина МЗС-13 путем завинчивания свай на глубину до восьми метров, винтовые лопасти которых прорезали грунт без разрушения его структуры.

Машина МЗС-13 для бурения скважин посредством стальных или пластиковых лопастей диаметром до 1,2 метра

С 1963 года на шасси КрАЗ-214/214Б с задними домкратами и лебёдкой устанавливали первые тяжёлые механизированные мосты ТММ с двумя раскладными двухколейными мостовыми блоками для наведения переправ с шириной проезжей части около четырех метров.

Мостовая машина ТММ со сложенными секциями в Ленинградском артиллерийском музее (фото автора)

Один комплект ТММ состоял из четырёх мостоукладчиков с гидравлическими и тросово-блочными приводами исполнительных механизмов и использовался для возведения переправ длиной до 40 метров через неглубокие водные преграды, овраги и рвы.

Развертывание блоков двухколейного механизированного моста ТММ в вооруженных силах ГДР. 1963 год

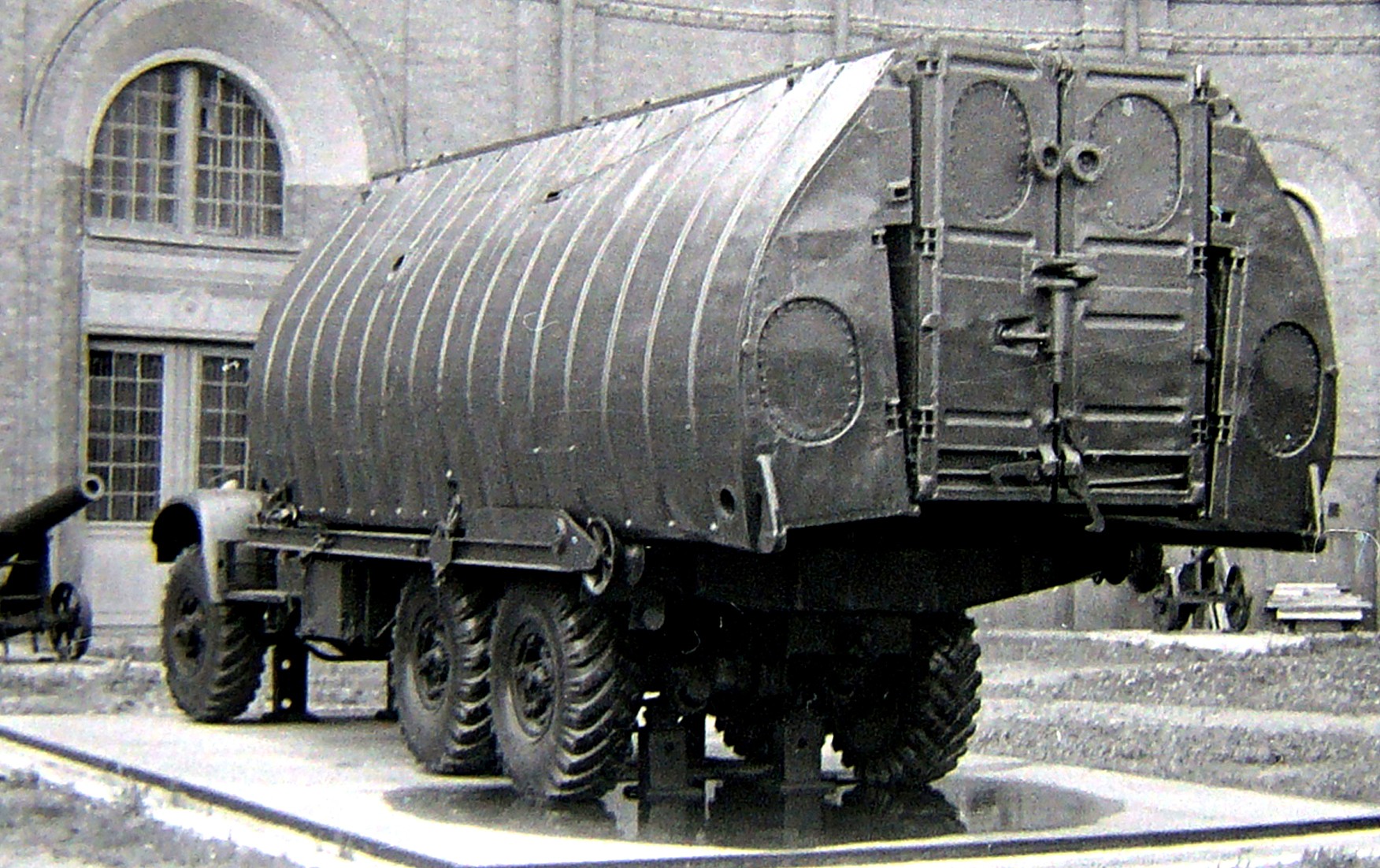

В то же время завершились испытания раскладного понтонно-мостового парка ПМП, на котором впервые в мире применялись герметичные раскладные модульные паромы. В его состав входили 32 грузовика КрАЗ-214 для перевозки элементов моста. При их резком торможении во время движении задним ходом у кромки водоёмов они сбрасывались на поверхность воды и автоматически раскрывались, образуя наплавные мосты длиной до 230 метров и шириной проезжей части в восемь метров.

Модульное раскладное звено понтонно-мостового парка ПМП в музее артиллерии (фото автора)

По наследству от ЯАЗа новой машине досталось кратковременное продолжение сборки и испытаний пусковых установок БМД-25 комплекса «Коршун», которые по кучности попадания не удовлетворяли военных. Так в 1960 году все работы над ними пришлось остановить.

Боевые система залпового огня БМД-25 комплекса «Коршун» на грузовиках КрАЗ-214. 1960 год

Варианты и военное оборудование грузовика КрАЗ-219 (1959–1965 гг.)

С переездом в Кременчуг продолжился выпуск 12-тонного грузовика КрАЗ-219 с 180-сильным дизелем, разработанного в Ярославле для замены ЯАЗа-210. С 1963-го выпускался вариант 219Б с доработанным двигателем. На этих шасси базировались седельные тягачи КрАЗ-221 и 221Б для буксировки полуприцепных систем массой до 30 тонн.

Тяжёлый многоцелевой грузовик КрАЗ-219 – наследник ярославских конструкций. 1959 год

В 60-е на спецшасси КрАЗ-219П была создана кислорододобывающая станция АКДС-70М для получения из воздуха жидкого и газообразного кислорода и азота. Она размещалась в двух машинах с каркасно-металлическими фургонами для размещения технологического и компрессорного оборудования.

Технологическая машина станции АКДС-70М в кузове 2201

Тяжёлая компрессорная установка с кузовом-фургоном 2202

Наибольшее распространение получили тягачи КрАЗ-221/221Б, работавшие с полуприцепными аэродромными топливозаправщиками ТЗ-22 с цистернами на 22 тысячи литров авиационного керосина, автономными насосными станциями и задними кабинами управления.

Седельный тягач КрАЗ-221Б с двухосным полуприцепом ТЗ-22 для механизированной заправки самолетов

С 1959 года на КрАЗе-219 монтировали 10-тонный дизель-электрический кран К-104, которого вскоре сменил 16-тонный многоцелевой вариант К-162. Оба служили в ракетных войсках, где их использовали для перегрузки тяжёлого ракетного оборудования на стартовых позициях.

Дизель-электрический автокран К-162 с приводом рабочего оборудования от четырех электромоторов

На заглавной фотографии – редкая пусковая 250-мм установка тактического комплекса «Коршун» на шасси ЯАЗ-214 в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.