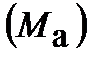

Коэффициент неравномерности прибытия автомобилей на пост погрузки или разгрузки обозначается

Коэффициент неравномерности прибытия автомобилей на пост погрузки или разгрузки обозначается

7. Понятие о пропускной способности погрузочно-разгрузочных пунктов, координация их работы.

На погрузочно-разгрузочных пунктах обычно выполняются следующие основные работы: прием и отправление, подготовка, погрузка и разгрузка грузов и оформление документов-

Для проведения всех этих работ целесообразно, чтобы в состав погрузочно-разгрузочных пунктов входил следующий комплекс устройств и сооружений:

1) погрузочно-разгрузочные посты, на которых выполняется погрузка или разгрузка;

2) весовые устройства для взвешивания выдаваемых и принимаемых грузов;

3) подъездные пути и площадки для маневрирования;

4) складские помещения для хранения грузов;

5) служебные и бытовые помещения.

Могут быть погрузочно-разгрузочные пункты, в которых имеются только посты погрузки и разгрузки и площадки для маневрирования, а все остальные службы и помещения находятся отдельно или отсутствуют вообще.

Пропускной способностью погрузочного или разгрузочного пункта называется количество груза (в тоннах), которое может быть погружено или разгружено за 1 час работы пункта. Пропускная способность пункта Qn(p) зависит от числа постов Лп(р) погрузки или разгрузки и времени Тп(р) (в часах), необходимого для погрузки или разгрузки 1 т груза.

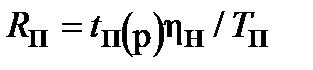

За один час пропускная способность одного поста:

где т.н. — коэффициент неравномерности прибытия автомобилей:

на посты погрузки или разгрузки, учитывающий некоторое запаздывание прибытия автомобилей.

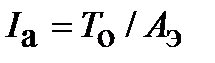

Пропускная способность пункта может выражаться также количеством автомобилей, погруженных или разгруженных в течение часа:

где: q — грузоподъемность автомобиля, т;

Те —коэффициент статического использования грузоподъемности;

п(р) — время простоя автомобиля под погрузкой (разгрузкой), час.

Пример. Определить пропускную способность пункта в тоннах и количество погруженных автомобилей, если количество постов — 5, время погрузки 1 т груза — 3 мин.

Автомобили ГАЗ-51 грузоподъемностью 2,5 т работают с коэффициентом использования грузоподъемности т = 1 и прибывают равномерно, т.е.

Пропускная способность погрузо разгрузочного пункта

Для рациональной организации погрузо-разгрузочных работ необходимо:

— правильно рассчитать производительность погрузо-разгрузочных машин или механизмов;

— определить необходимое число рабочих и механизмов, занятых на погрузо-разгрузочных или складских работах;

— согласовать работу погрузо-разгрузочных механизмов с задействованными автотранспортными средствами.

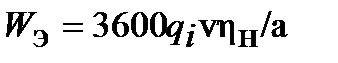

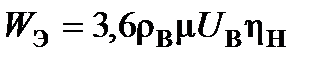

Производительность погрузо-разгрузочных механизмов непрерывного действия

(конвейеров, роторных погрузчиков и т.д.), т/ч, для штучных грузов

qi – масса одного грузового места, т;

v – скорость движения тягового органа, м/с;

ηи – коэффициент интенсивности работы (отношение времени работы к продолжительности рабочей смены);

а – шаг размещения груза, м.

Для грузов, идущих непрерывным потоком (навалочных), т/ч;

F – площадь сечения потока груза, м2;

ρ – плотность груза, т/м3;

kβ – коэффициент ссыпания.

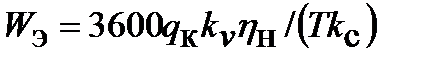

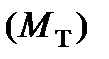

Пропускная способность погрузо-разгрузочного фронта – это максимальное число подвижного состава (Ма) или груза (Мт), которое может быть погружено и разгружено в единицу времени (час, смену, год и т.д.). Этот показатель зависит от пропускной способности поста и их количества.

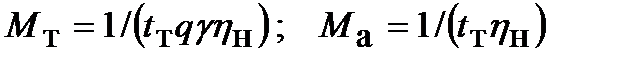

Пропускная способность поста может быть определена из следующих зависимостей:

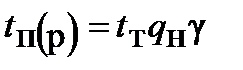

Ма = 1/(tтqγηн); Мт = 1/(tтηн),

tт – время погрузки или разгрузки 1 т груза;

ηн – коэффициент неравномерности прибытия подвижного состава.

Коэффициент неравномерности ηн учитывает отклонения от расчётного графика прибытия подвижного состава под погрузку и разгрузку и может быть рассчитан по формуле

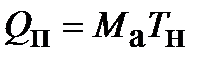

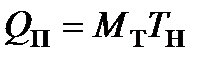

Производительность поста составит

Qп = МаТн, единиц подвижного состава;

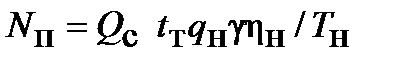

Число постов, необходимых для переработки заданного количества груза:

Условием равномерной работы погрузо-разгрузочного пункта является равенство его ритма работы и интервала прибытия автотранспортных средств. Ритм работы погрузо-разгрузочного пункта рассчитывается по формуле

а интервал движения автотранспортных средств

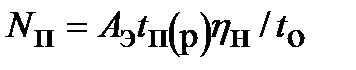

Число постов, необходимых для бесперебойного обслуживания прибывающих под погрузку или разгрузку автотранспортных средств:

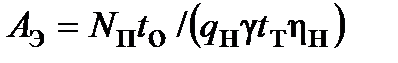

учитывая, что tп(р) = tтqнγ, получаем Аэ = Nпtо/(qнγtтηн).

Погрузо-разгрузочных пунктов

Организация движения автомобилей на маршруте в значительной степени зависит от работы погрузочно-разгрузочных пунктов. Пропускная способность погрузочно-разгрузочных пунктов должна быть достаточной для бесперебойного обслуживания работающих на маршруте автомобилей.

Условием бесперебойной (синхронной) работы пункта и автомобилей является равенство ритма работы пункта и интервала движения автомобилей. Ритм работы пункта, т.е. период времени между отправлением двух последовательно уходящих из пункта загруженных (разгруженных) автомобилей, должен быть равен интервалу движения автомобилей на маршруте:

где R — ритм работы пункта погрузки (разгрузки);

Тогда необходимое количество постов пункта при заданном числе автомобилей на маршруте или число автомобилей, которые могут бесперебойно обслуживаться погрузочным (разгрузочным) пунктом, имеющим заданное число постов:

1.5 Организация работы погрузочно-разгрузочных пунктов

Погрузочно-разгрузочные пункты (ПРП) — это объекты, на которых производятся погрузочно-разгрузочные работы и оформление документов на перевозку грузов.

В состав ПРП входят:

— подъездные пути и площадки для маневрирования;

— служебные и бытовые помещения;

— средства механизации — погрузочно-разгрузочные машины и механизмы (ПРМ);

— средства оперативной связи.

В зависимости от обслуживаемого объекта ПРП делятся на постоянные и временные.

Временные ПРП организуются для обслуживания объектов строительства, при уборке урожая и т.д.

Постоянные ПРП различают по назначению:

— грузовые автостанции (терминалы) непосредственно задействованные в технологической цепочке доставки груза автотранспортом и, как правило, принадлежат АТО или транспортно-экспедиторским фирмам;

— грузовые дворы железнодорожных станций обеспечивают передачу грузов между железнодорожным и автомобильным транспортом;

— порты морского и речного транспорта являются сложными перегрузочными комплексами, обеспечивающими передачу грузов между несколькими видами транспорта;

— грузоотправляющие пункты (ГОП) и грузополучаемые пункты (ГПП) промышленных организаций представляют собой склады готовой продукции или сырья и, как правило, оснащенные стационарными ПРМ;

ГПП торговли и организаций бытового обслуживания рассчитаны на принятие небольших объемов груза и не оборудованы ПРМ.

Основные проблемы, вызывающие задержки и неоправданно большие затраты при выполнении погрузочно-разгрузочных (ПРР) следующие:

— низкий удельный вес пакетных и контейнерных перевозок несмотря на то, что около 80 % перевозимых автомобильным транспортом грузов пригодны для перевозки в контейнерах;

— наличие большого числа ПРП с незначительными объемами работ, при которых нецелесообразно устанавливать ПРМ;

— низкий уровень механизации ведомственных ПРП, для которых транспортный процесс играет второстепенную роль (магазины, сельхозорганизации и т.п.). На таких перевозках время ПРР составляет до половины всего времени работы автотранспортных средств (АТС), а себестоимость ПРР — около 40 % себестоимости перевозок;

— недостаточное количество специализированныхАТС.

Одними из наиболее эффективных путей повышения уровня выполнения ПРР являются механизация и автоматизация выполнения этих работ, которые позволяют сократить их длительность и сделать реальными графики их выполнения. За счет этого можно получить преимущества при выполнении транспортного процесса:

— ускорение доставки груза;

— сокращение количества подвижногосостава и снижение себестоимости перевозок;

— высвобождение рабочих, занятых тяжелым физическим трудом;

— улучшение сохранности груза.

Способы расстановки АТС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ

Основным элементом погрузочно-разгрузочного пункта является погрузочно-разгрузочный пост, на котором происходит непосредственная погрузка или разгрузка АТС.

Несколько погрузочно-разгрузочных постов, расположенных рядом в пределах одной территории, образуют фронт ПРР, размер которого зависит от количества постов, габаритных размеров обслуживаемых АТС и их способа расстановки.

При перевозке тарно-штучных грузов наиболее распространены три способа расстановки АТС (на рис. 3 приведены схемы для расчета площадки для маневрирования).

Рисунок 3 Схемы для расчета площадки для маневрирования при различных способах расстановки автотранспортного средства:

а — поточная (боковая); б — торцевая; в — ступенчатая

Боковая расстановка удобна при организации поточной схемы движения АТС, что сокращает время на маневрирование и повышает безопасность работ. При этом увеличивается длина фронта ПРР и невозможно обслуживание АТС, погрузка или разгрузка которых может выполняться только со стороны заднего борта кузова. Длина фронта ПРР рассчитывается по формуле (см. рис. 3, а)

где

Расстояние междуАТС,стоящим друг за другом, должно быть не менее 1 м.

Ширина проезда перед рампой определяется исходя из возможности свободного выезда АТС с любого поста, и приближенно ее значение можно определить по формуле

где

Торцевая расстановка получила наибольшее распространение из-за возможности существенного сокращения длины погрузочно-разгрузочного фронта и удобства обслуживания автофургонов. Однако при таком способе расстановки АТС с прицепами их приходится обслуживать отдельно, что существенно увеличивает время на маневрирование и снижает безопасность работ. Длина фронта ПРР рассчитывается по следующей формуле (см. рис. 3, б):

Значение b должно быть не менее 1,5 м.

Ширину проезда перед рампой приближенно можно определить по формуле

Ступенчатая расстановка является компромиссным решение между двумя предыдущими способами. Длина фронта ПРР рассчитывается по формуле (см. рис. 3, в):

Ширину проезда перед рампой приближенно можно определить по формуле

Расстояние между зданием и АТС, установленным для выполнения ПРР, должно быть не менее 0,5 м. Расстояние между АТС и штабелем груза должно быть не менее 1 м. К эстакаде АТС может подъезжать вплотную стороной, с которой выполняются ПРР.

Некоторые особенности имеет расстановка АТС при погрузке навалочных грузов экскаватором. В этом случае различают сквозной, петлевой и тупиковый способы подачи АТС под погрузку, которые схематично показаны на рис. 4.

При планировании погрузочных площадок следует придерживаться следующих рекомендаций:

– тупиковая с постановкой под погрузку одновременно двух автосамосвалов

– для петлевого способа подачи

a б в г

Рисунок 4. Схемы постановки автосамосвалов под погрузку экскаватором

При маневрировании груженого автомобиля следует принимать

Способ подачи АТС зависит от технологической схемы работы экскаватора, планировки подъездных путей и т.д. При тупиковом способе подачи АТС под погрузку особенно эффективным является постановка двух автосамосвалов с разных сторон экскаватора (см. рис. 8, в, г). Это снижает время простоя экскаватора в ожидании подъезда АТС. Недостатком является ухудшенный обзор машиниста экскаватора при загрузке автосамосвала стоящего справа, из-за левостороннего расположения кабины машиниста.

Расчет пропускной способности погрузочно-разгрузочного пункта

Для рациональной организации погрузочно-разгрузочных работ необходимо:

— правильно рассчитать производительность погрузочно-разгрузочных машин или механизмов;

— определить необходимое число рабочих и механизмов, занятых на погрузочно-разгрузочных или складских работах;

— согласовать работу ПРМ с задействованными АТС.

Производительность ПРМ непрерывного действия (конвейеров, роторных погрузчиков и т.п.), т/ч, для штучных грузов

где

Для грузов, идущих непрерывным потоком (навалочных)

где

где

где

Пропускная способность погрузочно-разгрузочного фронта — это максимальное число АТС

Пропускная способность постаможет быть определена из следующих зависимостей:

где

Коэффициент неравномерности

где tотк – время отклонения фактического прибытия автомобиля под погрузку от расчетного графика,час.

Производительность поста составит

Условием равномерной работы погрузочно-разгрузочного пункта является равенство его ритма работы и интервала прибытия АТС. Ритм работы ПРП рассчитывается по формуле

а интервал движения АТС

Исходя из равенства выражений (55) и (56), число постов, необходимых для бесперебойного обслуживания прибывающих под| погрузку или разгрузку АТС:

Если из этого соотношения выразить необходимое число АТС то, учитывая, что

Таким образом, приведенная методика позволит определить оптимальные маршруты движения транспортных средств, рациональные схемы расстановки автомобилей под погрузкой и разгрузкой, синхронизировать работу перегрузочной техники и подвижного состава и, в итоге, повысить эффективность транспортного процесса.

Исходные данные для курсовой работы

где цифрами обозначены варианты следующих исходных данных:

1. Номер варианта объема перевозок (табл. 2);

2. Характеристики транспортного средства и груза. Параметры, соответствующие заданному варианту, приведены в таблице 3;

3. Пробег транспортного средства (табл. 4);

4. Временные характеристики работы транспортного средства (таблица 5);

5. Скорость движения (табл. 6).

Пример расшифровки кода выданного студенту технического задания:

Суточный объём перевозок по маршруту Q = 450 т;

Грузоподъёмность транспортных средств qн = 4 т;

Длина маршрута

Длина первого нулевого пробега

Длина второго нулевого пробега

Время в наряде

Время погрузки и выгрузки 1 тн

Техническая скорость движения

Варианты исходных данных приведены в приложении 1.

3 Структура и содержание курсовой работы

Курсовая работа должна содержать: титульный лист, содержание, введение, основные разделы, заключение, используемая литература, приложение.

В содержании приводится название всех разделов и подразделов. Разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию. Введение и заключение не нумеруется.

При этом не рекомендуется использовать более двух уровней разбиения подразделов.

Во введении указывается актуальность темы курсовой работы, цель и задачи, содержание отдельных разделов. Объем введения должен быть не более двух страниц машинописного текста.

Основные разделы раскрывают содержание темы курсовой работы и должны включать:

— исходные данные для расчетной части;

— характеристики перевозимого груза;

— обоснование и выбор транспортного средства;

— обоснование выбора средств перегрузочной техники;

— расчетная часть курсовой работы.

Теоретическая часть курсовой работы представляет собой реферат на заданную тему, определяемую в соответствии с Приложением 3 (тематика выбирается по номеру в журнале).

Исходные данные для расчетной части курсовой работы содержат код варианта с последующей его расшифровкой (см. п.2 методики).

Раздел «Характеристика перевозимого груза» содержит полное описание груза, включая рисунки, свойства и характеристики, влияющие на перевозку груза, его сохранность и безопасность для всех участников движения. Приводятся рациональные способы укладки и крепления груза в кузове, возможные изменения в конструкции подвижного состава, в конструкции поддонов, контейнеров, приспособлений для грузоподъемных механизмов. При необходимости могут быть приведены возможные схемы и технологии пакетирования груза.

При обосновании выбора транспортного средства рассматриваются не менее двух типов автомобилей (автопоездов), удовлетворяющих технологическому заданию на курсовую работу по грузоподъемности и требованиям перевозки заданного груза. При этом отклонения от заданной грузоподъемности транспортного средства не должна превышать 10%. Для выбранного варианта транспортного средства приводятся эксплуатационные характеристики, габаритные размеры, а, также схематичный рисунок.

При обосновании выбора средств перегрузочной техники рассматриваются не менее двух типов средств механизации погрузочно-разгрузочных работ (погрузчиков, экскаваторов, транспортеров и т.д.). При этом необходимо учитывать условия работы грузопункта, род и объем перерабатываемого груза, а также тип подвижного состава. Для выбранного варианта перегрузочной техники дается полное описание, эксплуатационные и габаритные характеристики, прилагается схематический рисунок, определяется коэффициент использование грузоподъемности для перевозимого груза, выполняется расчет размеров погрузочно-разгрузочных площадок.

Расчетная часть курсовой работы выполняется в соответствии с методикой, изложенной в п.1 «Организация движения…..». Пример выполнения расчетной части приведен в п.5.

Текст должен быть логически последовательным, в соответствии с принятым планом. Каждый раздел печатается с нового листа.

Заключение содержит результаты проведенных исследований.

Список литературы. Включает литературные источники, использованные студентом в работе. В тексте работы должны быть ссылки на использованные источники с указанием порядкового номера источника в списке литературы. Список литературы располагается в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора книги, брошюры, по первому слогу заглавия книги, авторы которой не указаны на титульном листе.

Приложения. Содержат документы, статистические данные, схемы, таблицы, фотографии т.д., упоминавшиеся в тексте работы. Материал приложений доказывает, усиливает аргументацию, приведённую в основном тексте работы. Вынесение вспомогательного материала из основного текста в приложения облегчает ознакомление с работой, повышает лаконичность изложения основных материалов работы. Приложения располагаются в порядке упоминания их в тексте работы.

— схема движения транспортных средств;

— схема погрузочно-разгрузочных площадок;

— график работы погрузочно-разгрузочного поста.

Оформление и защита курсовой работы

Курсовая работа должна быть представлена в отпечатанном виде объёмом не более 50 страниц. Текст работы помещается на одной стороне листа формата А 4 (297 х 210 мм), шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. Текст отчета следует писать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10мм; левое, верхнее, нижнее – 20мм.

При оформлении заголовков следует учитывать следующие правила:

— заголовки разделов, которые центрируются, печатаются по центру страницы симметрично тексту, которые не центрируются – с абзацного отступа, точка в конце заголовка не ставится;

— расстояние между заголовками разделов и подразделов должно быть равно двум интервалам;

— текст после заголовка подраздела располагается через интервал с абзацного отступа.

Изложение работы должно быть ясным, точным и четким. Нельзя использовать произвольное сокращение слов, непризнанную терминологию.

Все таблицы, схемы, чертежи, рисунки должны быть озаглавлены и пронумерованы. Нумерация страниц, таблиц, рисунков сквозная. Номер на странице ставится внизу в центре арабскими цифрами без слова «страница» и знаков препинания. Титульный лист не нумеруется, но включается в общую нумерацию. Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами.

Каждый рисунок, схема, график, должны иметь заголовок, отражающий в краткой форме их содержание, и должны помещаться под рисунком и обозначаются словом «Рисунок», после которого ставится арабскими цифрами номер и заголовок, поясняющий их содержание, например, «Рисунок 2 – График движения автомобилей». Сам рисунок располагается на той же странице, где делается первая ссылка на него, или на следующей странице. Этот материал должен быть удобно расположен с точки зрения обзора без разворота курсовой работы или с поворотом по часовой стрелке. Формат схем, рисунков, графиков (в крайнем случае, в сложенном виде) не должен превышать стандартного листа (297 х 210).

Номер таблицы помещается после слова «Таблица», расположенного с левой стороны листа. Тематический заголовок таблицы располагается после номера.

Если таблица располагается на двух и более страницах, то слово «Таблица», её номер и заголовок указываются только на первой странице, а на всех последующих пишут слово «Продолжение» или «Окончание» и повторяют нумерацию таблицы.

Формулы нумеруются последовательно в пределах всей курсовой работы.

Номер проставляется справа на одном уровне в круглых скобках на некотором расстоянии от формулы.

На цитируемые или упоминаемые в работе литературные источники студент должен делать библиографические ссылки. При этом в квадратных скобках проставляется порядковый номер источника информации, например, [14] означает, что автор ссылается в своей работе на четырнадцатый источник информации в списке литературы. Цитируемый текст оригинала заключается в кавычки. Для перечисления работ, в которых рассматриваются исследуемые вопросы, в скобках перечисляются номера литературных источников. Например, [37, 46, 53] означает, что исследуемый вопрос рассматривается в перечисленных литературных источниках.

Курсовая работа должна удовлетворять определённым требованиям по стилю изложения. Названия разделов, подразделов должны быть ясными, чёткими, предельно сжатыми по форме, отражающими наиболее полно сущность и содержание рассматриваемых в них вопросов. Материал должен излагаться грамотно, понятным литературным языком, без повторений, общих рассуждений и перегрузок цитатами. Недопустимо цитирование литературных источников без кавычек и сносок, указывающих на их авторов. Табличные и графические материалы должны отражать важнейшие итоговые результаты проведённого анализа, быть доступными для восприятия, наглядно иллюстрировать глубину и важность исследования. Схемы, графики, таблицы должны быть органически увязаны с текстом разделов и подразделов работы, иметь соответствующие пояснения и ссылки в основной части курсовой работы. Материалы справочного и нормативного характера, содержащие промежуточные расчёты, исходные данные, результаты проведённых наблюдений помещаются в раздел «Приложения». Законченная курсовая работа подписывается автором и передаётся для проверки преподавателю.

Защита курсовой работы осуществляется после проверки её преподавателем и устранения отмеченных замечаний. Курсовые работы

после защиты передаются на кафедру, где они регистрируются и хранятся в течение установленного срока.

Пример выполнения расчетной части курсового проекта

— суточный объем перевозок по маршруту, Q=300 тонн;

— грузоподъемность автомобилей, qH=5 тонн;

— длина маршрута, L M=40 км;

— техническая скорость движения, VT=40 км\час

— время погрузки и выгрузки 1 тонны, tT=0.1 час

— время в наряде, TH=10 час;

— длина первого нулевого пробега, L H1=5 км;

— длина второго нулевого пробега LH2=10 км;

Расчетная часть работы

1. Расчет суммарного времени простоя под погрузкой и разгрузкой одного автомобиля за один оборот по маршруту

tп-р=2*qH*

тогда время погрузки и разгрузки отдельно составит

где

2. Расчет суммарного времени движения по маршруту одного автомобиля за один оборот по маршруту

3. Расчет времени оборота на маршруте

4. Время, затрачиваемое на выполнение нулевых пробегов

5. Время работы на маршруте

6. Возможное число оборотов одного автомобиля за время работы на маршруте

7. Объем перевозок, выполняемый одним автомобилем за время работы на маршруте

8. Потребное число автомобилей для выполнения заданного объема перевозок

AM = Q/QCM = 300/15 = 20 автомобилей.

9. Интервал движения автомобилей на маршруте

10. Расчет потребного число постов в каждом из пунктов погрузки и разгрузки

11. Общий груженый пробег всех автомобилей маршрута

12. Общий холостой пробег всех автомобилей

13. Коэффициент использования пробега за смену

14. Выполненная за смену транспортная работа

P = Q*LM = 300*40 = 12000ткм.

15. Среднее время в наряде

16. Производительность автомобилей

Графическая часть работы

Графическая часть работы должна содержать графики работы и постов в пунктах погрузки и разгрузки, а также схемы погрузочно-разгрузочных площадок. Примеры возможных вариантов таких графиков приведены на рис. 4, 5 и 6.

Заключение

С развитием рыночной экономики в России автомобильный транспорт становится одной из наиболее быстро меняющихся и развивающихся отраслей транспорта. Социально-экономические реформы предъявили к автотранспортной отрасли новые требования по эффективности, гибкости и качеству работы.

Грузовые перевозки, являясь затратной частью экономики, в условиях изменения системы хозяйственных связей, интеграции российской экономики в мировой рынок должны обеспечивать высокое качество доставки грузов с минимальными транспортными издержками. Для достижения этой цели перевозчику необходимо:

— строго выполнять требования нормативной документации, технических стандартов и условий при организации перевозочного процесса;

— учитывать характерные особенности перевозимого груза и транспортного оборудования, обеспечивающее сохранность груза;

— грамотно проектировать технологические процессы грузовых перевозок, графики работы автомобилей, перегрузочной техники и водителей;

— оптимизировать работу автомобилей, находить пути повышения эффективности их использования;

— использовать современные методы и средства мониторинга автотранспортных организаций;

— обеспечивать безопасность перевозочного процесса.

Развитие грузовых автомобильных перевозок в ближайшее время будет основываться на создании эффективных систем доставки грузов, работающих на логистических принципах, использовании систем, позволяющих постоянно контролировать перевозочный процесс в режиме реального времени и при необходимости корректировать продвижение грузов на всем пути их следования от отправителя до получателя.

Таким образом, студенты в процессе выполнения курсовой работы закрепляют и углубляют теоретические знания в области организации транспортных услуг и безопасности транспортного процесса.

Литература

1. Беляев В.М. Грузовые перевозки. М.: – Академия, 2011. – 176 с.

2. Вельможин А.В. и др. Грузовые автомобильные перевозки. М.: – Горячая линия, 2007. – 560 с.

3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. М.: – Академия, 2008. – 288 с.

4. Касаткин Ф.П., Коновалов С.И., Касаткина Э.Ф. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса. – М.: Академия, 2004. – 352 с.

5. Майборода М.Е., Бернарский В.В. Грузовые автомобильные перевозки. М.: – Феникс, 2008. – 448 с.

6. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. М.: – 2009. – 312 с.

7. Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник для вузов. Под ред. С.А. Ширяева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007.–848с.

исходных данных для выполнения курсовой работы

Варианты отдельных показателей (№ табл.)

Варианты отдельных показателей (№ Табл)

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.