как понять что у ребенка отек мозга

Как понять что у ребенка отек мозга

а) Определение и клинические проявления. Отек мозга определяется как повышение объема головного мозга вследствие увеличения содержания в нем воды. Отек является важной причиной повышения ВЧД. Тем не менее, локализованный отек не обязательно вызывает внутричерепную гипертензию, однако может привести к очаговой дисфункции.

Диагностика отека мозга может быть сложна. Клинические проявления включают признаки повышенного ВЧД, а дифференциация отека мозга от застойного полнокровия мозга, т. е. увеличения объема крови в головном мозге, может быть трудной. Повышение объема крови может быть вызвано эпилептической активностью, параличом сосудов вследствие асфиксии, травмой головы, повышением содержания СO2 в крови вследствие заболеваний легких или сердца, венозной обструкцией и эффектами препаратов, таких как нитраты, хлорпромазин и галотан.

Отек мозга может быть выявлен при визуализации. КТ может демонстрировать диффузное или локализованное небольшое ослабление сигнала в результате высокого содержания воды. На МРТ отек часто проявляется интенсивным сигналом на Т2-взвешенных спин-эхо последовательностях (Barnes et al., 1987).

Диффузионно-взвешенная МРТ и диффузионно-тензорная МРТ, позволяющие точнее изучить содержание воды и подвижность, могут дать информацию о локализации отека относительно различных клеточных компартментов и могут быть полезны при определении тактики лечения (Lu et al., 2004; Sinha et al., 2004). Отек может быть изолированной находкой, например, у пациентов с диабетическим кетоацидозом (Rosenbloom et al., 1980) или после унилатерального или фокального эпилептического статуса. Отеком часто сопровождаются другие патологические процессы, такие как опухоли и абсцессы мозга.

Клинические проявления отека мозга часто трудно отделить от проявлений причинного заболевания. Основным последствием отека мозга является уменьшение микроперфузии мозга и ишемия. По этой причине наличие отека мозга, вместе с другими нарушениями или изолированно, играет важную роль в ведении пациентов и в понимании клинической картины.

б) Типы и причины отека мозга. Отек мозга можно разделить на несколько типов в зависимости от локализации и патогенеза, причем каждый тип отека преимущественно ассоциирован с определенными причинами.

Вазогенный отек возникает вследствие повышенной проницаемости эндотелия капилляров гематоэнцефалического барьера, что приводит к экссудации богатого белками фильтрата плазмы во внеклеточную жидкость. Это тип отека вовлекает в наибольшей степени белое вещество мозга, с локальным или диффузным распространением. Вазогенный отек вызывают воспалительные процессы, такие как менингит или абсцессы; опухоли мозга; очаговые поражения, вызывающие воспалительную реакцию с помощью различных механизмов, такие как внутричерепные кровоизлияния или инфаркты; и расстройства, при которых преимущественно поражаются сосуды, такие как свинцовая энцефалопатия или гипертензивная энцефалопатия.

Отек, появляющийся через несколько часов после травмы головы, вероятно, относится к этому типу, так же как и очаговый отек после сложного парциального эпилептического статуса, хотя, в обоих случаях, причин и механизмов может быть несколько. Лечение кортикостероидами эффективно только при этом типе отека.

Цитотоксический отек может сосуществовать с вазогенным отеком. При этом типе клеточные компоненты мозга, особенно астроциты, но также нейроны и эндотелиальные клетки, подвергаются быстрому отеку в результате дисфункции мембран и ионных насосов. Последний обычно возникает вследствие дефицита энергии и может привести к смерти клеток, при которой отек становится необратимым. Самой частой причиной является гипоксия вследствие остановки сердца или вследствие любой причины гипоксически-ишемической энцефалопатии, хотя возможными причинами являются различные токсины и тяжелые инфекционные процессы, а также повышение ВЧД со снижением мозгового кровотока.

Другие механизмы включают гибель нейронов после эпилептического статуса и артериального инфаркта.

Гипоосмолярный отек развивается из-за разницы осмотического давления между низкой осмолярностью плазмы и более высокой осмолярностью глиальных клеток. Внутри астроцитов накапливается вода. Этот тип отека возникает при гипонатриемии, либо ятрогенной, либо вследствие неадекватной секреции АДГ у пациентов с сахарным диабетом при лечении кетоацидоза, и при синдроме нарушенного равновесия у пациентов, находящихся на диализе по поводу почечной недостаточности или по другим причинам.

Интерстициальный отек вызывается трансэпендимальной резорбцией СМЖ из желудочков во внеклеточное пространство у пациентов с гидроцефалией. Этот тип отека хорошо виден при КТ или МРТ, которые демонстрируют снижение аттенуации в перивентрикулярных областях, особенно вокруг передних и задних рогов.

Гидростатический отек возникает, когда повышение внутрисосудистого давления передается на капиллярное ложе вследствие недостаточного повышения сосудистого сопротивления, что приводит к выходу жидкости во внеклеточное пространство. Это происходит при нарушении сложных механизмов ауторегуляции сосудов мозга.

Интрамиелиновый отек встречается реже. Он наблюдается, как правило, после интоксикации, например, триэтилтином и гексахлорофеном. Отек локализуется между пластинками миелина, формируя интра-миелиновые «пузыри». Этот тип отека всегда является диффузным, вовлекает в основном белое вещество и может поражать спинной мозг.

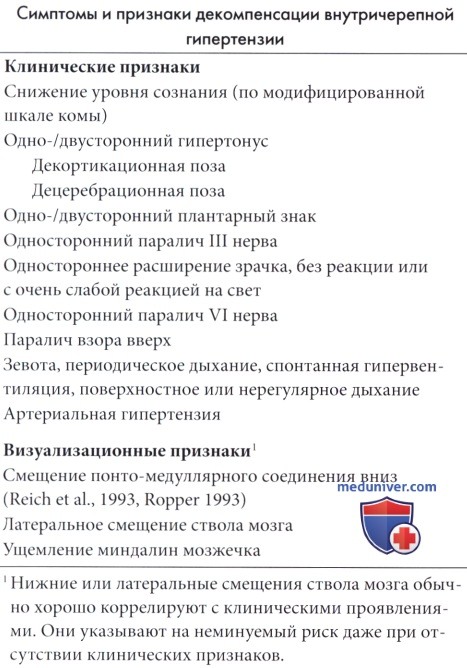

в) Лечение повышенного внутричерепного давления. Повышение ВЧД является одной из основных проблем при опухолях мозга и других объемных образованиях, а также при некоторых острых патологиях, таких как травма, инфекции ЦНС и ишемия. Повышенное ВЧД вызывает многие осложнения, включая смещение структур мозга и грыжу, поэтому требует раннего распознавания и лечения. В таблице ниже перечислены симптомы и признаки угрожающих жизни осложнений.

Эти проявления обычно относятся к грыже, хотя они могут быть вызваны высоким ВЧД со сниженным мозговым кровотоком, поэтому при снижении давления часто достигается регрессия симптомов.

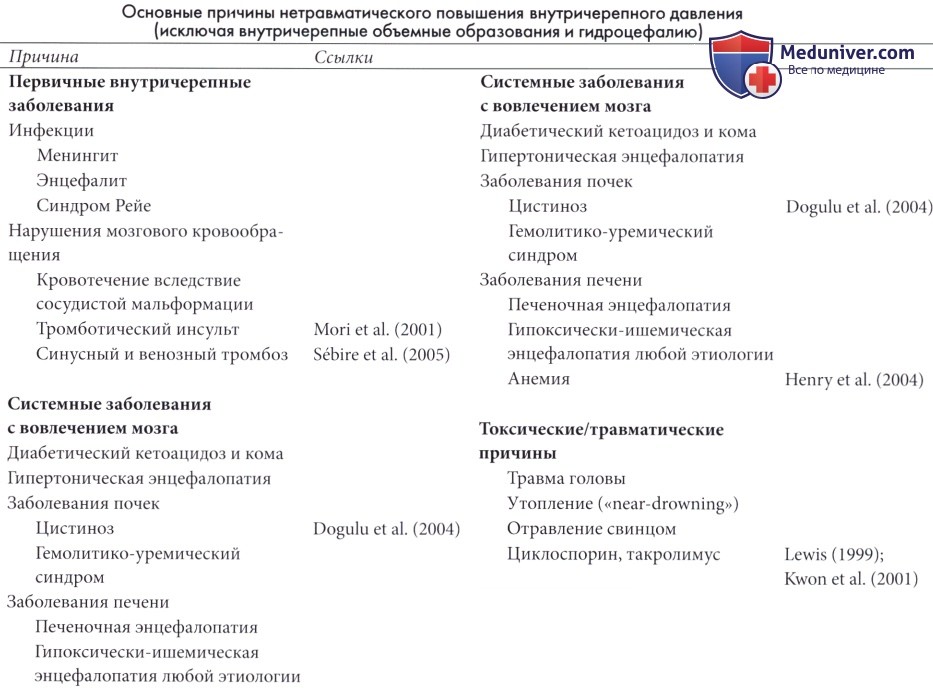

В хронических случаях, например, при опухолях мозга, достаточным обычно является лечение причины (удаление образования). В острых ситуациях, однако, лечение причины столь же необходимо, но может быть недостаточным. Наиболее частые причины острого повышения ВЧД перечислены в таблице ниже. В таких случаях часто необходимо быстрое снижение ВЧД, что может значительно улучшить исход (см. Minns, 1991).

Целью лечения является снижение ВЧД для поддержания мозгового перфузионного давления выше 50 мм рт. ст., что гарантирует нормальную оксигенацию мозга. Мозговое перфузионное давление равно разнице между средним системным давлением и ВЧД. Следовательно, жизненно важным является поддержание системной циркуляции. ВЧД можно определить различными способами, но одиночное измерение имеет малую ценность для правильного ведения пациента. По этой причине все большее применение находит постоянный мониторинг ВЧД. Тем не менее, следует подчеркнуть, что гораздо более важным является неотложное лечение причины, например, менингита, чем постановка монитора ВЧД (Kirkham, 1991).

Когда перфузия мозга приближается к нулю, при допплеровском исследовании обычно наблюдается обратный кровоток в течение диастолы, а на ЭЭГ выявляется замедление и низкая амплитуда коррелирующие с недостатком перфузии мозга.

Лечение повышенного ВЧД, независимо от причины, включает обязательное исключение всех факторов, таких как болезненные стимулы, которые могут транзиторно повысить ВЧД. Следует ограничить кристаллоидные растворы до 60-70% от возрастной нормы и избегать гипоосмотических жидкостей. Следует быстро восстановить адекватную циркуляцию, при необходимости с помощью объемозамещающих растворов и вазопрессорных препаратов, таких как допамин (10-20 мкг/кг/мин); затем следует поддерживать кровообращение с помощью более низких доз (2 мкг/кг/мин). Следует проводить интенсивное лечение судорог, которые приводят к вторичному ухудшению.

Вероятно, целесообразно назначение маннитола (0,25-2 мг/кг в 20% растворе) болюсно в течение 10-15 минут на раннем этапе лечения. Этот препарат имеет высокую эффективность в снижении ВЧД; максимальное действие наступает в течение 30 минут, эффект длится от двух до шести часов. Длительное применение может сопровождаться рикошетной внутричерепной гипертензией и усилением вазогенного отека (Kaufmann и Cardoso, 1992), поэтому вместо регулярных доз без мониторинга, предпочительнее нерегулярное использование небольших доз (0,25 мг/кг) в ответ на острые повышения ВЧД. Некоторые авторы рекомендуют более высокие дозы (Cruz et al., 2004).

Гипервентиляция вызывает церебральную вазоконстрикцию и уменьшает объем крови в мозге, по крайней мере, в начальной стадии. Влияние длительной гипервентиляции является спорным, так как вазоконстриктивный эффект может исчезать, а гемодинамика у бессознательного пациента часто нарушена так, что уменьшение СО2 может сопровождаться повышением мозгового кровотока (Kirkham, 1991). Гипервентиляция со снижением рСО2

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.12.2018

Отек головного мозга у детей

Отек головного мозга — это состояние, характеризующееся увеличением объема головного мозга за счет чрезмерного накопления жидкости в его клетках и межклеточном пространстве. Это происходит из-за увеличения проницаемости сосудов головного мозга (в результате чего жидкая часть крови начинает усиленно фильтроваться в ткань из сосудистого русла) и нарушения функции гематоэнцефалического барьера (специальная система, ограничивающая поступление некоторых веществ в ткань головного мозга). Отек головного мозга не является самостоятельным заболеванием, а развивается вторично, на фоне других заболеваний (нарушение мозгового кровообращения, травмы головы, токсические воздействия).

Симптомы отека головного мозга у ребенка

Причины отека головного мозга у ребенка

Отек головного мозга является универсальной реакцией на большинство повреждающих воздействий. Поэтому его причиной может быть множество факторов:

Врач невролог поможет при лечении заболевания

Диагностика отека головного мозга у ребенка

Лечение отека головного мозга у ребенка

Осложнения и последствия отека головного мозга у ребенка

Профилактика отека головного мозга у ребенка

Профилактика развития отека головного мозга обычно несостоятельна, так как он развивается вторично, на фоне других тяжелых заболеваний.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Необходима консультация с врачом

Дяченко Алексей Олегович, врач-невролог.

Певцова Анастасия Владимировна, врач-методист, акушер-гинеколог, медицинский редактор.

Подоляк Анжелика Алексеевна, редактор.

Что делать при отеке головного мозга?

Публикации в СМИ

Отёк головного мозга

Отёк головного мозга (ОГМ) — патологическое состояние, характеризующееся избыточным накоплением жидкости и ионов натрия в ткани головного мозга. Достаточно условно выделяют 3 типа ОГМ: цитотоксический, вазогенный и ишемический. В реальной клинической ситуации в развитии ОГМ обычно участвуют все три механизма с преобладанием одного из них. Современные технологии (МРТ [диффузионно-взвешенное изображение]) позволяют отличить цитотоксический отёк от вазогенного.

• Цитотоксический ОГМ развивается из-за нарушения осморегуляции мембран клеток, в результате чего происходит набухание последних. ГЭБ не нарушается, в связи с чем белки плазмы крови не покидают сосудистого русла. Цитотоксический отёк наблюдают, например, при ЧМТ.

• Вазогенный ОГМ обусловлен нарушением проницаемости ГЭБ. Белки плазмы крови покидают сосудистое русло и выходят в межклеточное пространство, вызывая накопление в них жидкости и их расширение. При вазогеннном ОГМ эффективны ГК (например, дексаметазон). Классический пример — зона перифокального отёка вокруг метастаза опухоли в головной мозг.

• При ишемическом ОГМ патогенетические механизмы вазогенного и цитотоксического ОГМ сочетаются на разных этапах его развития. Вначале ГЭБ не нарушен, но в дальнейшем его проницаемость повышается. Объём интерстициального пространства сначала уменьшается, а затем увеличивается в результате экстравазации жидкости. Такой стадийный механизм развития ОГМ объясняет отсроченное ухудшение состояния при внутримозговых кровоизлияниях.

Основное патофизиологическое состояние, к которому в конечном итоге приводит любой ОГМ — повышение ВЧД. Именно этот параметр и требует коррекции.

Лечение. Следует учитывать, что в большинстве случаев лечения требует не отёк головного мозга как таковой, а заболевание, приведшее к его развитию. Из лечебных мероприятий, направленных не на основное заболевание, а на ликвидацию ОГМ наиболее эффективны дегидратирующие средства и ГК.

Прогноз определяется основным заболеванием, вызвавшим ОГМ.

Сокращения: ОГМ — отёк головного мозга.

МКБ-10. G93.6 Отёк мозга

Код вставки на сайт

Отёк головного мозга

Отёк головного мозга (ОГМ) — патологическое состояние, характеризующееся избыточным накоплением жидкости и ионов натрия в ткани головного мозга. Достаточно условно выделяют 3 типа ОГМ: цитотоксический, вазогенный и ишемический. В реальной клинической ситуации в развитии ОГМ обычно участвуют все три механизма с преобладанием одного из них. Современные технологии (МРТ [диффузионно-взвешенное изображение]) позволяют отличить цитотоксический отёк от вазогенного.

• Цитотоксический ОГМ развивается из-за нарушения осморегуляции мембран клеток, в результате чего происходит набухание последних. ГЭБ не нарушается, в связи с чем белки плазмы крови не покидают сосудистого русла. Цитотоксический отёк наблюдают, например, при ЧМТ.

• Вазогенный ОГМ обусловлен нарушением проницаемости ГЭБ. Белки плазмы крови покидают сосудистое русло и выходят в межклеточное пространство, вызывая накопление в них жидкости и их расширение. При вазогеннном ОГМ эффективны ГК (например, дексаметазон). Классический пример — зона перифокального отёка вокруг метастаза опухоли в головной мозг.

• При ишемическом ОГМ патогенетические механизмы вазогенного и цитотоксического ОГМ сочетаются на разных этапах его развития. Вначале ГЭБ не нарушен, но в дальнейшем его проницаемость повышается. Объём интерстициального пространства сначала уменьшается, а затем увеличивается в результате экстравазации жидкости. Такой стадийный механизм развития ОГМ объясняет отсроченное ухудшение состояния при внутримозговых кровоизлияниях.

Основное патофизиологическое состояние, к которому в конечном итоге приводит любой ОГМ — повышение ВЧД. Именно этот параметр и требует коррекции.

Лечение. Следует учитывать, что в большинстве случаев лечения требует не отёк головного мозга как таковой, а заболевание, приведшее к его развитию. Из лечебных мероприятий, направленных не на основное заболевание, а на ликвидацию ОГМ наиболее эффективны дегидратирующие средства и ГК.

Прогноз определяется основным заболеванием, вызвавшим ОГМ.

Сокращения: ОГМ — отёк головного мозга.

Асфиксия новорожденных

Содержание статьи

Асфиксия новорожденных – это патологическое состояние, которое может появиться у детей при рождении или в течение первых семи дней жизни. Характеризуется нарушением дыхания и гипоксией – нехваткой кислорода в организме. Ключевые причины, по которым у новорожденных формируется детская асфиксия – это нездоровое течение беременности, болезни матери и плода.Такие дети нуждаются в проведении реанимационных мероприятий, а прогноз зависит от своевременности оказанной помощи.

Общие сведения о заболевании

Асфиксию диагностируют у 4-6% детей. Причем процент колеблется в зависимости от степени недоношенности плода. У малышей, которые рождаются до 36 недели, частота развития патологии достигает 9%, а у детей, родившихся после 37 недели – снижается до 1-2%.

Научные определения асфиксии новорожденного сводятся к тому, что ребенок не может самостоятельно дышать или совершает поверхностные судорожные дыхательные движения, которые не позволяют организму получить кислород в достаточном объеме. Авторы рассматривают асфиксию младенцев как удушье, при котором сохраняются другие признаки того, что плод жив: есть сердцебиение, пуповина пульсирует, мускулатура слабо, но сокращается.

К причинам развития асфиксии новорожденных относят комплекс факторов риска, которые нарушают кровообращение и функции дыхания плода в утробе и в процессе рождения. К наиболее распространенным причинам относятся:

Наиболее частой причиной асфиксии является внутриутробная гипоксия, то есть нехватка малышу кислорода в утробе матери.

Какими бы ни были причины патологического состояния, оно вызывает у ребенка одинаковые процессы:

Чем дольше организм ощущает нехватку кислорода, тем более серьезной становится степень поражения тканей, органов и систем.

Основные признаки и симптомы

Наиболее очевидным диагностическим признаком является расстройство дыхательных процессов. Именно оно в последующем приводит к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, ослаблению мышечного тонуса и рефлексов ребенка.

Клинические проявления умеренной асфиксии:

Состояние ребенка при этом считается среднетяжелым. В течение первых 2-3 дней жизни он находится в состоянии повышенной возбудимости, которое может сменяться синдромом угнетения, слабости, вялости. Проявляется состояние мелким тремором рук и ног, нарушенным сном, слабыми рефлексами.

При тяжелой асфиксии клиническая картина включает:

Виды асфиксии новорожденных

Классификацию проводят по нескольким признакам. В первую очередь, в зависимости от времени развития патологического состояния выделяют:

В свою очередь, первичная асфиксия также делится на два подвида:

Классификация асфиксии по шкале Апгар

Чтобы поставить оценку степени тяжести асфиксии новорожденного, используют шкалу Апгар. С ее помощью врач оценивает частоту пульса, дыхание, мышечный тонус, окрас кожи и рефлексы, после чего определяет степень тяжести патологического состояния.

Чтобы поставить оценку, каждый из пяти признаков врач оценивает в 0, 1 или 2 балла. Соответственно, максимальная и самая лучшая оценка – 10 баллов. Оценку определяют с учетом таких критериев:

Состояние оценивают на первой и пятой минутах жизни. Соответственно, ребенок получает две оценки: например, 8/10. Если оценка составляет 7 и ниже, состояние малыша оценивают дополнительно на 10-й, 15-й и 20-й минутах.

В зависимости от оценки по шкале Апгар, определяют степень асфиксии:

Оценка Апгар не отличается высокой степенью чувствительности. Поэтому если у ребенка присутствуют отклонения, для оценки асфиксии необходима дополнительная диагностика.

Диагностика

Диагностировать асфиксию в период вынашивания плода (первичную, или внутриутробную) позволяют:

При вторичной, или внеутробной асфиксии постановка диагноза проводится с учетом наличия признаков патологического состояния, внешнего состояния младенца, степени тяжести проявления нехватки кислорода и дальнейших анализов, которые проводятся после выполнения алгоритма неотложной помощи ребенку.

Для диагностики используют:

В некоторых случаях также назначают ультразвуковое исследование головного мозга, с помощью которого определяют, насколько поражена центральная нервная система. Обследование также позволяет отличить гипоксическое повреждение нервной системы от травматического.

Лечение

Клинические рекомендации при асфиксии предусматривают первоочередное предоставление первой помощи новорожденному. Это самый ответственный шаг, который при условии грамотного проведения снижает тяжесть последствий патологического состояния и риск развития осложнений. Ключевая цель реанимационных мероприятий при асфиксии – достичь максимально высокой оценки по шкале Апгар к 5-20 минутам жизни новорожденного.

Провести последовательную и эффективную реанимацию новорожденного, родившегося в асфиксии, позволяют этапы и принципы АВС-реанимации Источник:

Проведение лечебной гипотермии у новорожденных, родившихся в асфиксии. К. Б. Жубанышева, З. Д. Бейсембаева, Р. А. Майкупова, Т. Ш. Мустафазаде. Наука о жизни и здоровье, 2019. с. 60-67 :

Уход за новорожденным ребенком, перенесшим асфиксию, проводится в условиях роддома. Малышей с легкой формой размещают в специальную палатку с высоким содержанием кислорода. При средней или тяжелой форме асфиксии младенцев размещают в кувез – специальный бокс, куда подается кислород. При необходимости проводят повторную очистку дыхательных путей, освобождают их от слизи.

Схему дальнейшего лечения, восстановления и ухода определяет лечащий врач. Общие рекомендации по уходу предусматривают:

В ходе реабилитации следить за состоянием ребенка помогает регулярный мониторинг:

После выписки малыша нужно регулярно наблюдать у педиатра, невропатолога.

Последствия и осложнения

Однако при тяжелом течении патологии на протяжении первого года жизни развиваются серьезные осложнения. К ранним последствиям, которые могут появиться в первые несколько суток после реанимации, относят:

К более поздним нарушениям относят такие диагнозы:

При своевременном и грамотном врачебном вмешательстве, а также при условии качественного восстановительного периода асфиксия новорожденных в будущем может не иметь опасных последствий. Легкие формы асфиксии почти не влияют на ребенка, после болезни его дальнейшее развитие будет проходить так же, как у других малышей.

Профилактика асфиксии новорожденных

Профилактикой патологического состояния должна заниматься будущая мать в период беременности. Для этого следует:

В акушерстве уделяется значительное внимание разработке результативных профилактических способов, которые позволяют снизить риск асфиксии при родах и в течение первых дней жизни младенца.

Источники:

Невролог «СМ-Клиника» рассказала о внутричерепном давлении

Зачем нужно давление внутри черепа, почему оно может быть повышенным и насколько показатель соотносится с артериальным давлением? Каковы нормы и когда давление опасно для здоровья и жизни, как его почувствовать и как снизить, поговорим с экспертом

АЛЕНА ПАРЕЦКАЯ

Врач-патофизиолог, иммунолог,

эксперт ВОЗ

ПОЛИНА ПЕТРОСЯН

Врач-невролог «СМ-Клиника»,

специалист по цереброваскулярным

заболеваниям и головной боли

Что нужно знать о внутричерепном давлении

Что такое внутричерепное давление

Мозг окружен жидкостью – ликвором, которая питает и защищает нервные клетки. Спинномозговая жидкость непрерывно образуется и оттекает от черепа, за счет чего поддерживается ее постоянное давление. Это и есть внутричерепное давление – определенная сила, которая давит на мозг и стенки черепа.

Изменяют это давление в мм рт. ст., и в норме оно составляет от 10 до 15 мм. Если оно выше – это повод насторожиться, а если давление превышает 25 мм рт. ст., это может быть опасным для работы мозга. При значении более 35 мм рт. ст. возможны тяжелые и необратимые изменения в мозге – такие ситуации рассматривают как критические.

Причины внутричерепного давления у взрослых

Повышенное внутричерепное давление (ВЧД) – это не самостоятельная болезнь, а синдром. Иногда врачи называют его внутричерепной гипертензией. Давление внутри мозга (аналогично артериальному) колеблется при наклонах головы вперед-назад или в стороны, при физической нагрузке или чихании. Но до серьезных цифр оно может повышаться при патологиях и таких немало.

– ВЧД (внутричерепное давление) возникает в результате увеличения объема внутричерепного содержимого (ликвора или спинномозговой жидкости), тканевой жидкости, либо возникновения инородной ткани (опухоли, кисты, абсцесса головного мозга), – говорит врач-невролог Полина Петросян.

Кроме того, причинами повышенного ВЧД могут являться:

Давление повышается в силу того, что жидкость либо производится в избытке (например, из-за инфекции, распространившейся на мозг или его оболочки), либо из-за того, что жидкость хуже оттекает из черепа по специальным путям. Если же в полости черепа развиваются объемные процессы (например, растет опухоль или произошло кровоизлияние), места для жидкости будет меньше, ее давление также повысится.

Симптомы внутричерепного давления у взрослых

Во многих случаях незначительное повышение ВЧД может никак себя не проявлять длительное время. Если же давление повышается резко или достаточно высоко, могут возникать следующие симптомы:

Лечение внутричерепного давления у взрослых

Также врач-невролог Полина Петросян замечает:

– Основной принцип лечения – прием препаратов, снижающих образование спинномозговой жидкости и активизирующих процесс ее всасывания, – объясняет врач-невролог Полина Петросян. – В тяжелых случаях проводят хирургическое лечение – шунтирование.

Но прежде всего, нужно обратиться к врачу и провести диагностику, чтобы точно определить повышение ВЧД и причину, которая к этому привела.

Диагностика

По внешним признакам крайне сложно заподозрить повышение ВЧД. Врачу обязательно знать все жалобы и те факты из жизни, которые предшествовали симптомам. Это могут быть гипертонический криз, травма головы, тяжелая инфекция, проблемы с почками или печенью. Для того, чтобы подтвердить диагноз, врач назначит пациенту ряд исследований:

Современные методы лечения

В некоторых случаях пациенту не требуется лечение, его наблюдают проводят терапию основной болезни, которая и стала причиной повышения ВЧД.

Если необходимо лечить патологию, применяют два подхода – консервативный и оперативный.

Консервативные вмешательства проводят для тех пациентов, у которых повышение ВЧД хроническое, нет выраженного ухудшения состояния во времени. Основа лечения – препараты, обладающие мочегонным эффектом, которые уменьшают объем жидкости в голове. Конкретное лекарство определяется уровнем давления и ситуацией. При тяжелых и острых процессах используют осмотические диуретики (маннитол), при хроническом течении – фуросемид, гидрохлортиазид, спироналактон. На фоне их приема необходимо пить препарат калия – Аспаркам, Калия оротат, Панангин.

Хирургические методы лечения повышения ВЧД зависят от стадии и тяжести недуга. В острых ситуациях проводят трепанацию черепа, чтобы уменьшить давление жидкости на мозг и отвести ее излишки. Планово ставят специальные шунты (трубочки), которые отводят жидкость из мозга в брюшную полость.

Профилактика внутричерепного давления у взрослых в домашних условиях

Профилактика повышения ВЧД – это предупреждение различных заболеваний, затрагивающих полость черепа. В том числе, защита от инфекций, которые могут поражать мозг – прививка от менингококковой и гемофильной инфекции, прививка от гриппа. Также необходимо лечение различных патологий, которые могут отразиться на работе мозга.

Общие рекомендации просты:

Популярные вопросы и ответы

Как заподозрить, что повышено внутричерепное давление и можно ли его скорректировать самим, в домашних условиях, когда вызывать врача или скорую, что делать при повышении ВЧД, нам рассказала врач-невролог Полина Петросян.

Как понять, что у тебя повышено внутричерепное давление?

Самым первым симптомом является головная боль разной интенсивности, чаще в ночное время. Также к частым симптомам относятся:

Чем опасно внутричерепное давление?

Вследствие отека могут сдавливаться кровеносные сосуды, что может приводить к ишемическому инсульту. Если пострадает зрительный нерв, то возможна его атрофия (резкое снижение зрения), слепота. Самым страшным последствием может стать летальный исход.

Когда вызывать врача на дом при внутричерепном давлении?

Поскольку ВЧД в большинстве случаев является симптомом какого-либо заболевания, вызов бригады скорой помощи необходим в случае проявления вышеперечисленных симптомов (выраженная головная боль, снижение зрения, рвота, не приносящая облегчения, нестабильные показатели артериального давления).

Можно ли понизить внутричерепное давление в домашних условиях?

Снизить ВЧД в домашних условиях невозможно! Заниматься самолечением без установленного диагноза и дополнительной диагностики категорически запрещено! Лечение народными способами может нанести непоправимый вред организму, так как заболевание имеет серьезные осложнения, угрожающие жизни.