фпг при беременности что это такое

Что такое фетоплацентарная недостаточность? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Симаниной Светланы Викторовны, гинеколога со стажем в 21 год.

Определение болезни. Причины заболевания

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) — это изменения в плаценте и реакция плода на различные патологические состояния в организме матери.

ФПН длительное время может никак не проявляться, первые признаки возникают с началом осложнений, таких как отставание в росте и развитии плода. Они выявляются инструментальными методами, например с помощью УЗИ, и при объективном обследовании (аускультации сердцебиения плода, осмотре и измерении высоты стояния дна матки).

Все причины фетоплацентарной недостаточности можно разделить на три группы: нарушения формирования плаценты, осложнения беременности и экстрагенитальные патологии (ЭГП). ЭГП — это болезни, обостряющиеся в период беременности, но сюда не относятся гинекологические заболевания и акушерские осложнения.

К нарушениям формирования плаценты приводят:

Осложнения беременности:

Экстрагенитальные патологии:

Симптомы фетоплацентарной недостаточности

Первичная фетоплацентарная недостаточность (до 16 недель) проявляется угрозой самопроизвольного аборта. Зачастую пациентки страдают от аномальных вагинальных кровотечений и схваткообразной боли в нижней части живота.

Первичная ФПН в отдельных случаях переходит во вторичную или позднюю недостаточность (более 16 недель). Патология может долгое время никак не проявляться, так как компенсаторные механизмы в плаценте сглаживают возникающие нарушения. Заподозрить наличие ФПН можно только при ультразвуковой диагностике (УЗИ), ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) и кардиотокографии (КТГ). Таким образом, самостоятельно женщина не может определить, есть ли у неё фетоплацентарная недостаточность. Это возможно только на последних стадиях, когда двигательная активность плода снижается и пациентка перестаёт чувствовать его шевеления.

Патогенез фетоплацентарной недостаточности

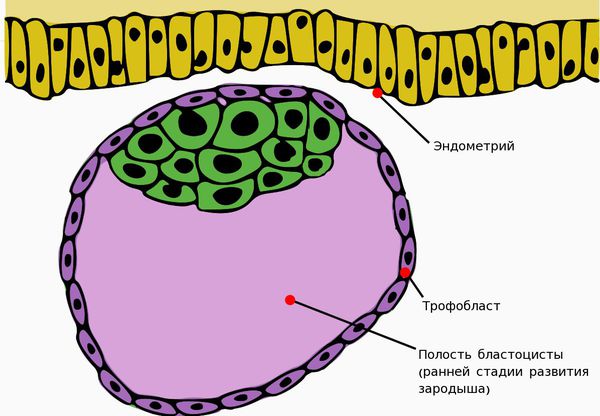

Важное значение в развитии первичной ФПН имеет ферментативная недостаточность децидуальной ткани — слизистой оболочки матки, подвергающейся преобразованиям при беременности и отпадающей после родов.

В результате ферментативной недостаточности нарушается внедрение трофобласта (наружного клеточного слоя зародыша) в эндометрий матки.

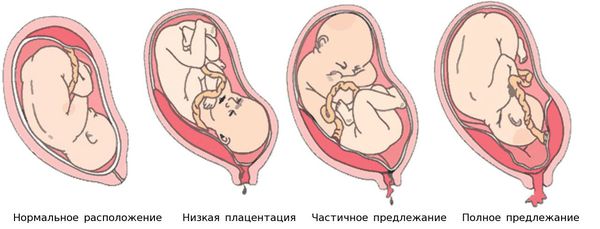

Ферментативная недостаточность слизистой оболочки наблюдается при дисфункции яичников, нарушениях строения и расположения плаценты, например при её предлежании — патологии, при которой плацента располагается в нижних отделах матки. ФПН выявляется также и при дефектах формирования сосудов и нарушениях в развитии хориона (внешней оболочки зародыша).

Первичная плацентарная недостаточность может стать причиной неразвивающейся беременности и способствовать появлению отклонений в развитии плода.

Выделяют острую и хроническую форму фетоплацентарной недостаточности. При остром нарушении из-за отслойки плаценты или её инфаркта (отмирания плацентарной ткани) стремительно нарушается кровоснабжение, что нередко приводит к гибели плода.

Плацентарная недостаточность часто развивается при изменениях кровотока в сосудах плаценты и микроциркуляторных расстройствах. Нарушения возникают вследствие снижения притока крови к плаценте, затруднения венозного оттока, инфаркта плаценты, ухудшения капиллярного кровотока в ворсинах хориона, изменения свойств крови матери и плода.

К снижению притока крови к плаценте приводят следующие патологии:

Нарушение венозного оттока возникает в результате:

Факторы, приводящие к нарушению капиллярного кровотока в ворсинах хориона:

Все вышеперечисленные факторы вызывают нарушение главной функции плаценты — газообменной. Плод перестаёт получать достаточно кислорода, нужного ему для обмена веществ. Это состояние называется внутриутробной гипоксией плода.

Также страдает и трофическая функция плаценты — нарушается доставка питательных веществ к плоду. Он отстаёт в развитии и может погибнуть. Даже если его компенсаторные механизмы справляются с возникшей гипоксией и недостатком питательных веществ, то в родах, когда нагрузка на фетоплацентарный комплекс возрастает, приспособительные реакции могут дать сбой, и возможна гибель плода.

Классификация и стадии развития фетоплацентарной недостаточности

Виды ФПН по клинико-морфологическим признакам:

По клиническому течению:

Хроническая ФПН в зависимости от действия компенсаторно-приспособительных факторов:

Осложнения фетоплацентарной недостаточности

К осложнениям фетоплацентарной недостаточности относятся:

Диагностика фетоплацентарной недостаточности

Для своевременной диагностики ФПН необходимо установить точный срок беременности. Это делают, исходя из данных о менструальном цикле женщины.

Методы выявления фетоплацентарной недостаточности:

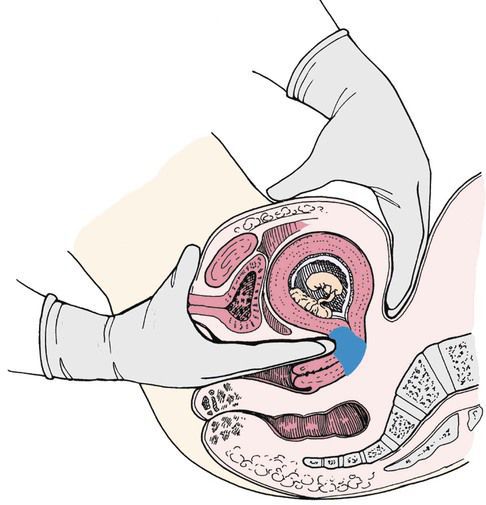

Бимануальное исследование матки с определением её размеров проводится при постановке на учёт в женскую консультацию. При каждом осмотре измеряется высота стояния дна матки (ВСДМ). ВСДМ на 2 см меньше нормы и отсутствие динамики в течение 2-3 недель в 80 % случаев свидетельствует о нарушении развития плода.

Аускультация («выслушивание») сердечного ритма плода. В норме частота сердечных сокращений плода составляет 120-160 ударов в минуту.

Контроль массы тела беременной — прибавка веса в норме составляет в среднем 250-400 г в неделю.

Наиболее информативным методом диагностики фетоплацентарной недостаточности является ультразвуковая допплерография сосудов (УЗДГ). При УЗДГ анализируют соотношение двух показателей:

Плановое УЗДГ проводится при втором и третьем УЗИ-скринингах, то есть на 22 и на 30-34 неделе. Дополнительные обследования назначают по показаниям.

Степени нарушения кровотока по УЗДГ:

I степень:

II степень — кровоток нарушен в маточных артериях и в пуповине, но отклонение не достигает критических значений. Состояние возникает при развитии патологического процесса и свидетельствует о декомпенсации приспособительных возможностей, что приводит к тяжёлой ФПН и задержке развития плода.

Задержку развития плода, как осложнение ФПН, диагностируют на УЗИ. При обследовании видно несоответствие размеров плода сроку беременности и отставание роста матки.

Гипотрофия плода бывает:

Асимметричный тип гипотрофии встречается наиболее часто. При этом может выявляться ранняя и поздняя гипотрофия, а также временное замедление роста плода, которое выравнивается при улучшении состояния матери.

Ультразвуковая диагностика внутриутробной задержки развития плода (ВЗРП) включает измерение нескольких показателей тела плода: бипариетальный размер (расстояние между висками), длина бедра и окружность живота. На основании этих показателей рассчитывают массу плода.

Выделяют три степени тяжести ВЗРП:

Также на УЗИ определяют количество околоплодных вод. Сочетание ВЗРП и маловодия — неблагоприятный прогностический признак, требующий досрочного родоразрешения.

На УЗИ можно заподозрить ФПН по состоянию зрелости плаценты, несоответствующей сроку беременности. «Перезрелая» плацента определяется по наличию характерных участков: кальцинатов, множественных кист и углублений.

Выделяют четыре степени зрелости плаценты:

Кардиотокография (КТГ) — измерение частоты сердечных сокращений и двигательной активности плода.

КТГ-исследование назначают с 32 недели. При обследовании оценивают интегральный показатель состояния плода (ПСП):

Лечение фетоплацентарной недостаточности

К сожалению, методов лечения фетоплацентарной недостаточности не существует, так как те изменения, которые уже произошли в плаценте и сосудах нельзя повернуть вспять.

С целью выявления симптомов декомпенсации ФПН и принятия решения о сроке и методах родоразрешения проводится динамическое наблюдение. Параллельно назначаются средства, улучшающие кровообращение — кроворазжижающие препараты, содержащие аспирин, например «Кардиомагнил» и «Ацекардол».

При угрозе прерывания беременности назначают средства, понижающие тонус матки.

Выбор методов наблюдения и терапии зависит от степени фетоплацентарной недостаточности:

I А степень. Проводят динамическое наблюдение с обязательным контролем с помощью КТГ и УЗДГ раз в 5-7 дней. Рекомендованы прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, богатое белками и витаминами. Беременной следует спать восемь часов ночью и дополнительно отдыхать два часа днём. Также следует своевременно лечить заболевания неполовой сферы. Например, если причина ФПН в пониженном артериальном давлении, то потребуется гипотензивная терапия и приём препаратов, содержащих аспирин.

При стабильном состоянии досрочное родоразрешение не требуется. При ухудшении показателей состояние ежедневно контролируют с помощью КТГ и УЗИ с допплером, по медицинским показаниям могут быть проведены преждевременные роды. При нормальном состоянии плода возможны роды через естественные родовые пути.

I В степень. Желательна госпитализация в отделение патологии беременности и наблюдение за пациенткой в условиях стационара. Проводят УЗДГ в динамике, КТГ раз в 2-3 дня, для улучшения кровообращения назначаются препараты, содержащие аспирин.

Также рекомендована абдоминальная декомпрессия. Для этого беременная ложится на спину, при этом живот находится в камере для декомпрессии. Атмосферное давление в устройстве понижается до 50-100 мм рт. ст. на 15-30 секунд ежеминутно в течение нескольких минут. Процедура позволяет улучшить приток крови к плаценте.

II степень. КТГ и допплерометрия проводятся 1 раз в 2 дня. При ухудшении показателей потребуется досрочное родоразрешение.

Прогноз. Профилактика

Профилактические мероприятия способствуют предупреждению возможных осложнений и уменьшению их негативного влияния на развитие плода.

Меры профилактики:

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН)

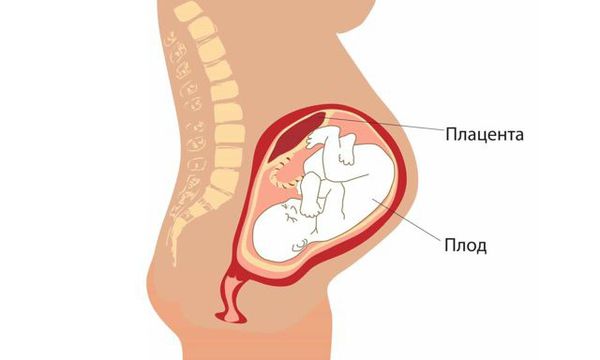

Здоровье будущего малыша во многом зависит от того, как работает плацента, ведь именно этот орган обеспечивает его необходимым питанием и кислородом. Во время беременности организм матери и плода настолько тесно взаимосвязаны посредством плаценты, что образуется сложный комплекс, который называют «система мать-плацента-плод». Плацента – это то, что связывает мать с ребенком. Этот временный орган формируется на период беременности. Своими ворсинками он с одной стороны связан со стенкой матки, а с другой, через пуповину, с плодом.

Недостаточная работа плаценты может привести:

В основе возникновения синдрома плацентарной недостаточности лежит много различных факторов, которые условно можно разделить на 5 основных групп):

1. Социально-бытовые и природные факторы:

2. Особенности течения беременности:

3. Различные заболевания половой сферы в настоящее время или в прошлом:

4. Заболевания внутренних органов:

5. Врожденная или наследственная патология:

Чаще всего в развитии этой патологии участвуют несколько этиологических факторов, один из которых может быть ведущим.

Выделяют первичную и вторичную фетоплацентарную недостаточность.

Первичная ФПН развивается в сроке до 16 недель, когда формируется плацента, и характеризуется нарушением в строении, прикреплении плаценты. Первичная плацентарная недостаточность чаще встречается у женщин с отягощенным акушерским анамнезом (бесплодие, нарушения гормональной функции яичников, аборты, изменения в слизистой и мышечной оболочках матки). Также к ее развитию могут приводить вредные факторы окружающей среды и различные заболевания беременной.

Вторичная ФПН развивается после 16 недель беременности, когда плацента уже сформирована и является источником питания плода. Причинами вторичных изменений в плаценте являются осложнения беременности: гестоз, угроза прерывания беременности, отслойка плаценты, воспалительные изменения в плаценте.

ФПН может развиваться остро или протекать в хронической форме. Примером острой плацентарной недостаточности может служить отслойка плаценты. При этом обрываются сосуды, по которым через плаценту от матери к ребенку поступают кислород и питательные вещества. Чем больше отслоившийся участок, тем хуже прогноз, так как в результате может быстро наступить гибель плода. Хроническая форма недостаточности плаценты встречается намного чаще, чем острая (примерно у каждой третьей беременной). Развивается она постепенно, вследствие чего плод успевает адаптироваться к такой стрессовой для него ситуации. Прогноз в этом случае более благоприятный.

Если изменения в маточно-плацентарном и плодово-плацентарном кровотоке незначительные, то отставания в развитии плода может не быть или оно не сильно выражено. По некоторым данным, синдром задержки развития плода при компенсированной форме плацентарной недостаточности диагностируется примерно у 70% беременных.

Если осложнения, приведшие к плацентарной недостаточности, не поддаются лечению или оно не проводится вовсе, способности плаценты компенсировать возникающие в ней нарушения начинают истощаться и развивается так называемая субкомненсированная плацентарная недостаточность. Наступает фаза истощения защитных механизмов, что обязательно приводит к задержке развития плода различной степени выраженности. Прогрессирование патологических изменений приводит к декомпенсации плацентарной недостаточности, что проявляется тяжелой задержкой внутриутробного развития плода вследствие резкого замедления его прироста вплоть до гибели. У матерей, имевших во время беременности проявления плацентарной недостаточности, могут родиться вполне жизнеспособные и здоровые дети (это зависит от степени выраженности патологии и лечения). И все же они находятся в группе риска по заболеваниям во время внутриутробного развития и в период новорожденности.

Из возможных осложнений можно выделить:

Тяжесть состояния новорожденного также может быть обусловлена тем, что при развитии гипоксии плод провоцирует преждевременные роды или же иногда беременность приходиться искусственно прерывать раньше срока в связи с нарастанием гипоксии и соответственно тяжести состояния плода.

Важную роль в диагностике плацентарной недостаточности играют ультразвуковое исследование, допплерометрия и кардиотокография. Ультразвуковой метод позволяет оценивать состояние плаценты (расположение, толщину, размеры, степень зрелости, наличие патологических изменений в ней), а также наблюдать за развитием плода (измерять его размеры, оценивать темпы роста соответственно сроку беременности, выявлять пороки развития).

Допплерометрия — это метод исследования, позволяющий оценивать кровоток в различных сосудах матери и плода при помощи специального ультразвукового датчика. Допплерометрическое исследование включает в себя оценку кровотоков в сосудах матери, плода и плаценты, что позволяет не только улучшить диагностику и более точно установить степень нарушений, но и правильно, а главное — своевременно выбрать рациональную терапию.

Кардиотокография (КТГ) — это исследование сердечной деятельности плода при помощи специального аппарата. Кардиотокография позволяет косвенно судить о состоянии плода и оценивать степень тяжести обнаруживаемых нарушений.

Диагностика фетоплацентарной недостаточности направлена на выявление признаков гипоксии и задержки развития плода. Обследование беременных с данной патологией должно быть доскональным и комплексным, так как лечение плацентарной недостаточности зависит от причин, ее вызвавших. Здесь важна как можно более ранняя диагностика осложнений беременности для проведения эффективной профилактики и лечения их. Вот почему так важно регулярно ходить на прием к врачу женской консультации.

В нашей клинике врачи очень внимательно относятся к будущим мамам и малышам. Поэтому мы рекомендуем пациенткам регулярные обследования в нашей клинике для недопущение патологий или, если они есть, их тщательного контроля для сохранения здоровья женщины и будущего ребенка.

В клинике ЛеВита для оценки роста и состояния плода врач на каждом приеме измеряет высоту дна матки и окружность живота беременной, а также прослушивает сердцебиение плода. По тому, как увеличивается матка, и по характеру сердцебиения плода можно судить о его состоянии. Определение уровней гормонов в крови и специфических белков беременности в динамике, а также биохимические исследования крови беременной также помогают вовремя распознавать отклонения в течение беременности и развитии плода.

У нас есть все необходимое для проведения анализов и исследований, позволяющих получить максимально точную информацию о состоянии плода и матери. Это значит, что мы и наши пациентки в курсе малейших изменений. И это помогает нам реагировать на них своевременно.

Лечение и профилактика фетоплацентарной недостаточности направлены на улучшение маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения. Основным путем снижения частоты плацентарной недостаточности и предупреждения развития ее тяжелых форм является как можно более ранняя диагностика и профилактика этого осложнения, заключающаяся в своевременном выявлении среди беременных групп риска по развитию плацентарной недостаточности и проведении предупреждающих мероприятий.

Очень важный момент в профилактике плацентарной недостаточности — желание самой женщины выносить здорового ребенка. И если вы не успели подготовиться к беременности морально и физически, то необходимо как можно раньше при ее наступлении осознать важность всего случившегося.

Когда вы решитесь сохранить беременность, подумайте: какой ребенок вам нужен? Умный и здоровый? Тогда вам нужен хороший врач, который на протяжении всей беременности будет помогать вам сохранить здоровье. И ваше, и будущего ребенка. И такие врач работают в нашем медицинском центре.

Мы также рекомендуем забыть о вредных привычках (хотя бы на время вынашивания и вскармливания ребенка), сбалансировать питание, отрегулировать режим сна и бодрствования. Больше гулять на свежем воздухе: кислород, который вы вдыхаете, нужен и ребенку.

И вообще, главное запомнить: все, что вы делаете, едите, чем дышите, — все это отражается на состоянии вашего еще не родившегося малыша.

Роль комплексной профилактики фетоплацентарной недостаточности в улучшении исходов беременности высокого риска

Развитие фетоплацентарной недостаточности (ФПН) при беременности до сих пор является причиной осложнений беременности: невынашивания, гестоза (преэклампсии (ПЭ) — в соответствии с МКБ Х пересмотра, 1998), синдрома задержки роста плода (СЗРП), которые влия

Развитие фетоплацентарной недостаточности (ФПН) при беременности до сих пор является причиной осложнений беременности: невынашивания, гестоза (преэклампсии (ПЭ) — в соответствии с МКБ Х пересмотра, 1998), синдрома задержки роста плода (СЗРП), которые влияют как на состояние женщины, так и на жизнь и адаптацию плода и новорожденного.

ФПН представляет собой клинический синдром, который обусловлен морфологическими и функциональными изменениями в плаценте на фоне нарушений состояния материнского организма, проявляющийся гипоксией плода и нарушением его роста и развития [13, 19].

На сегодняшний день доказано, что практически все существующие до беременности хронические заболевания приводят к системным изменениям гемодинамики и микроциркуляции при формировании фетоплацентарного круга кровообращения [20, 25].

Роль инфекционного фактора при восходящем инфицировании при развитии ФПН в настоящее время также не вызывает сомнений [3, 17].

Развивающаяся дисфункция метаболических процессов на фоне гипоксии при ФПН, которая выявлена в ряде исследований [27], может служить основой активации иммунопатологических процессов у матери и плода и способствовать развитию неблагоприятных исходов беременности [17, 19].

Учитывая, что большинством исследователей признано, что при формировании плацентарной недостаточности в спиральных артериях развивается эндотелиальная дисфункция, которая приводит к прогрессирующему нарушению кровотока в сосудах матки и патологическому метаболизму у плода на фоне гипоксии [19, 20], назначение лекарственных средств (ЛС) у пациенток группы высокого риска, которые бы влияли на этиологический фактор и патогенетические нарушения при формировании плаценты, является необходимостью. С учетом сказанного, для профилактики ФПН и удлинения сроков ее компенсации нами предложен комплекс ЛС, который включал препараты эндотелиопротекторного и вазоактивного действия, эссенциальные фосфолипиды, энтеросорбенты, пробиотики, препараты для элиминации инфекции влагалища и цервикального канала и интерфероны растительного происхождения.

В исследуемой литературе для профилактики и лечения эндотелиальной дисфункции при ФПН предлагается включение препаратов комплексного эндотелиопротекторного действия [22, 31]. По данным литературы при дефиците магния в организме человека может возникнуть ряд осложнений: ангиоспазм, дистрофия миокарда, склонность к тромбозам, увеличение сократимости гладкой мускулатуры и скелетных мышц, патологическое (токсикоз, невынашивание) течение беременности [5, 22, 29].

По данным ряда нерандомизированных исследований (64 беременные с АГ, ожирением и невынашиванием) применение низких доз препарата лактата магния и пиридоксина гидрохлорида (Магне В6) снижало в 3 раза частоту гестоза, частоту пиелонефрита в 6 раз, а также частоту гипоксии плода в родах [10]; исследование (390 беременных с дисплазией соединительной ткани) с применением лечебных доз препарата Магне В6 снижало вероятный уровень преждевременных родов, угрозы прерывания беременности, гестоза [6]; исследование (130 женщин) беременных высокой группы риска по развитию гестоза выявило снижение частоты и тяжести гестоза и ФПН, что позволило отсрочить на 2–4 недели первые клинические признаки гестоза и ФПН [18]. По данным Кокрановского исследования при использовании добавок магния во время беременности наблюдалось снижение риска преждевременных родов и рождения детей с низкой массой тела (7 исследований — 2689 женщин). Согласно результатам, прием препаратов магния до 25 недель беременности снижал частоту преждевременных родов (ОР 0,73; 95% ДИ 0,57–0,94), частоту рождения детей с низкой массой тела (ОР 0,67; 95% ДИ 0,46–0,96) и детей с малыми для гестационного возраста размерами (ОР 0,66; 95% ДИ 0,16–0,90) [24].

Во время роста плода увеличивается общее количество быстро делящихся клеток, что определяет повышение потребности беременных в фолиевой кислоте. От содержания фолатов зависит уровень общего гомоцистеина (ГЦ) в плазме. Нарушение перфузии плаценты, обусловленное гипергомоцистеинемией (ГГЦ), равно как и недостаточное потребление фолатов и его низкая концентрация в сыворотке, отрицательно сказывается на исходе беременности [5, 22]. По данным ряда нерандомизированных исследований (80 беременных с привычным невынашиванием и явлениями начавшегося выкидыша), отмечено снижение уровня ГЦ и нормализация гемостазиограммы на фоне лечения фолиевой кислотой. При анализе исходов беременности ни в одном случае не было выявлено тяжелой ФПН, гестоза тяжелой степени, все беременности закончились в положенный срок [7]. При проведении метаанализа (25 исследований) было показано, что уровень ГЦ был выше у беременных, у которых впоследствии развилась ПЭ. Хотя маркеры оксидантного стресса и дисфункции эндотелия были выше у женщин с ГГЦ, однако механизмы, приводящие к развитию ГГЦ, авторы нашли неубедительными, и необходимость приема фолиевой кислоты при беременности недостаточно доказательной [30]. В 12 исследованиях изучалось влияние дополнительного приема фолиевой кислоты во время беременности на массу тела ребенка при рождении. В 7 из них прием фолиевой кислоты приводил к увеличению массы тела ребенка, в остальных 5 исследованиях подобного эффекта обнаружено не было [32].

Во время беременности для улучшения маточно-плацентарного кровотока предлагается использование вазоактивных препаратов. С. В. Новиковой [14] проведено исследование эффективности воздействия на уровень внутриплацентарного кровотока ксантинола никотината (у 31 пациентки). Выявлено, что на фоне проведения инфузии ксантинола никотината уровень плацентарного кровотока повышался во всех зонах плаценты. При анализе Кокрановских исследований, доказательных работ по эффективности использования вазоактивных препаратов во время беременности не найдено.

Известно, что при ФПН нарушаются структура клеточных мембран и функция ферментных систем на фоне развивающейся гипоксии [20]. В исследованиях Радзинского и др. [16] при ФПН было выявлено достоверное уменьшение структурных фосфолипидов в мембранах эритроцитов с одновременным нарастанием содержания общего холестерина, что приводило к закономерному снижению функциональной активности клетки. По мнению автора, формирование мембранно-клеточной патологии на фоне активации перекисного окисления липидов при формировании ФПН в ранние сроки беременности приводило к развитию осложнений беременности. ПЭ (токсикоз) беременных развивается при формировании ФПН в ранние сроки беременности и сопровождается дезадаптацией функции эндотелиальных клеток с развитием синдрома полиорганной недостаточности и поражением функции органов и систем, в том числе и печени [2, 28]. При беременности, осложненной ПЭ, развивается синдром эндогенной интоксикации [11]. В связи с вышесказанным для профилактики и лечения ФПН и ПЭ предлагается использование эссенциальных фосфолипидов. Эссенциальные фосфолипиды нормализуют процесс внутриклеточного дыхания в митохондриях, а также, наряду с магнием, воздействуют на процесс окислительного фосфорилирования в энергетическом обмене клеток. По мнению ряда авторов, включение в комплекс лечебных мероприятий ФПН и СЗРП эссенциальных фосфолипидов позволяет не только предупредить развитие субкомпенсированной ФПН, но и предупредить развитие гестоза [8, 14]. До настоящего времени основной сферой клинических исследований эффективности Эссенциале форте Н являлись заболевания печени. Известно, что возрастающее количество эндогенных половых гормонов, свойственных периоду беременности, приводят к усилению белковообразовательной и антитоксической функций печени, активации углеводного и липидного обмена. Поражение печени при беременности с нарушением функции может явиться причиной развития ФПН [26]. Эффективность использования Эссенциале форте Н в лечении заболеваний печени и токсикоза беременных была доказана. С клинических позиций эффективность использования Эссенциале форте Н во время беременности для профилактики и лечения ФПН и ПЭ не вызывает сомнений, однако рандомизированных исследований по применению Эссенциале форте Н при ФПН не проводилось.

Местное и системное лечение клинических урогенитальных инфекций является компонентом комплексной терапии осложнений беременности [15]. Для повышения неспецифической резистентности организма беременной в современных условиях предлагается использование интерферонов. По данным ряда исследований локальный эффект интерферонов связан с восстановлением биоценоза влагалища за счет повышения фагоцитарной активности лейкоцитов: уменьшением колонизации родовых путей условно-патогенными микроорганизмами, вирусами, хламидиями, уреаплазмами [1, 12].

При изучении исходов беременности у женщин с клинической инфекцией влагалища и шейки матки, при использовании интерферонов (584 беременных), было отмечено уменьшение уровня инфекционных осложнений у детей при рождении в 1,5 раза, проявлений тяжести ФПН, асфиксии при рождении, гипоксически ишемического поражения ЦНС, задержки внутриутробного роста [3]; исследование применения интерферона растительного происхождения Эпигенинтим (150 беременных) подтвердило снижение уровня осложнений беременности [1]. Работ с позиций доказательной медицины улучшения исходов беременности при применении интерферонов нами не найдено.

Использование сорбционно-пробиотической терапии во время беременности снижает уровень интоксикации и восстанавливает естественную микрофлору желудочно-кишечного тракта и влагалища [4]. Применение энтеросорбента (60 беременных с внутриутробными инфекциями) показало снижение концентрации эндотоксина в крови беременных в 1,5 раза, снижение субкомпенсации ФПН в 2 раза [21]; исследование (205 беременных) с использованием сорбционной терапии в комплексном лечении невынашивания беременности инфекционного генеза выявило снижение частоты преждевременных родов в 3,77 раз, СЗРП — в 1,8 раза, пневмонии у новорожденных — в 4,8 раза, послеродовых эндометритов — в 3,3 раза [23]. По данным Кокрановского исследования по результатам использования пробиотиков во время беременности при анализе 4 исследований (2 из которых были исключены) было выявлено, что применение пробиотиков свидетельствовало о снижении риска генитальных инфекций на 81% (ОР 0,19; 95% ДИ 0,08–0,48) [24].

Для поиска эффективной профилактики и терапии ФПН с улучшением исходов беременности необходимо проведение новых исследований.

Целью настоящего исследования явилась оценка влияния ранней комплексной лекарственной терапии при беременности на формирование плаценты при исходах беременности у женщин высокого риска.

Материалы и методы: проведено проспективное исследование течения беременности и ее исходов у 53 беременных группы высокого риска по развитию патологии. Первую группу исследования составили 31 беременная с комплексным профилактическим лечением во время беременности; вторую группу — 22 пациентки без него. Всем пациенткам исследуемых групп проводили лабораторно-инструментальные методы исследования:

Комплекс лечебных мероприятий с учетом патогенетических подходов формирования ФПН (разработан авторами) включал: магния лактат и пиридоксина гидрохлорид (патентованное название Магне В6 содержит 470 мг лактата магния и 5 мг витамина В6) по 1 таблетке/сутки ежедневно до 12 недель, фолиевую кислоту 4 мг/сутки ежедневно на протяжении всей беременности, энтеросорбент (патентованное название Энтеросгель) в первом триместре беременности по 45 мг/сутки внутрь 14 дней, ксантинола никотинат (в 14, 24, 32 недели по 450 мг/сутки по 14 дней внутрь), эссенциальные фосфолипиды (субстанция EPL) (патентованное название Эссенциале форте Н в 16, 24, 32 недели по 3 капсулы (900 мг)/сутки 21 день. При наличии воспалительных заболеваний влагалища и шейки матки проводилась санация — хлоргексидин местно (патентованное название Гексикон) влагалищные суппозитории курсом 10 дней с первого триместра, глицирризированная кислота (патентованное название Эпиген интим) спрей с 1-го триместра курсом 10 дней, пробиотик Наринэ (комбинированный симбиотический молочный продукт, содержаций штаммы молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus EP 317/402) 1500 мг/сутки курсом 2–4 недели. Статистический анализ произведен с помощью определения непараметрических критериев Вилкоксона (Т) и Манна–Уитни (U); достоверность различий оценивалась по значению критерия углового распределения Фишера (φ). Достоверными считались значения при Р 0,05), в анамнезе был отмечен высокий уровень воспалительных гинекологических заболеваний — 87,10% и 81,81% соответственно. При изучении исходов предыдущих беременностей повторнобеременных было 77,42% и 40,91% (р 0,05); преждевременные роды, ПЭ и рождение маловесных детей имели только женщины 1-й группы — 3,23%, 3,23% и 6,45% соответственно. При обследовании: мазки 3–4 степени чистоты были выявлены у 83,87% и 63,64% обследованных (р > 0,05). При верификации вида урогенитальной инфекции бактериальный вагиноз был выявлен у 6,45% и 4,55% беременных, кандидозный вульвовагинит — у 6,45% и 18,18% соответственно (р > 0,05), в остальных случаях вульвовагинит носил неспецифический характер. При верификации вида возбудителей урогенитальной инфекции в цервикальном канале получены результаты (табл. 1), которые считались положительными при титре возбудителей (10 4 КОЕ/мл и более).

Одним из показателей воспалительного процесса в плаценте является развитие признаков эндотелиальной дисфункции. При эндотелиальной дисфункции нарушается равновесие между продукцией вазоконстрикторов и вазодилятаторов в пользу тромбоксана, что приводит к развитию ФПН и других осложнений беременности [20]. При изучении уровня простациклина и тромбоксана в группе с лечением нами выявлено однотипное снижение обоих показателей в динамике беременности при сохраненном смещении соотношения в пользу простациклина. Во 2-й группе отмечено однонаправленное достоверное повышение уровня тромбоксана и простациклина в динамике беременности, при уменьшении соотношения в пользу простациклина с 1,7 до 1,1 (табл. 2).

Для подтверждения предположения о развитии эндотелиальной дисфункции и возможных метаболических нарушений при развитии ФПН у пациенток высокого риска нами сделана попытка изучить маркеры синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ) по уровню молекул средней массы (МСМ) в периферической крови. МСМ являются универсальными факторами интоксикации при СЭИ. Доказано, что МСМ угнетают фагоцитарную активность лейкоцитов и скорость их миграции, вызывают нарушение функции тромбоцитов, микроциркуляторного русла, ингибируют митохондриальное окисление, нарушают процессы транспорта аминокислот, способны оказывать прямое ингибирующее влияние на активность ряда ферментов [9]. В последние годы в научной литературе особый интерес представляет изучение СЭИ при ПЭ, при развитии которой отмечен высокий уровень МСМ [2]. При изучении уровня МСМ нами выявлено, что при проведении комплексного лечения отмечено снижение уровня МСМ и интоксикации, при обратной динамике уровня МСМ в контрольной группе (p 2,4). Гемодинамические нарушения (ГДН) 1-й ст. выявлялись с 16 недель беременности у 19,36% и 36,37% соответственно. ГДН 2-й ст. были выявлены только у пациенток 2-й группы (9,09%). В динамике беременности снижение показателя СДО и улучшение кровотока в маточных артериях отмечено только в группе беременных, получавших лечение. Формирование недостаточности кровотока отмечено также при исследовании межворсинчатого пространства в 16 недель в группе без комплексного лечения. При проведении трехмерной ДМ в 12 недель беременности при изучении индексов VI, FI, VFI отмечено уменьшение объема капиллярной крови в динамике беременности с возможным развитием облитерационной ангиопатии при формировании плаценты в обеих группах (табл. 4). Комплекс профилактических мероприятий, который был назначен пациенткам при неблагополучном формировании плаценты, оказался эффективным по отношению к исходам беременности.

В обеих группах беременности закончились родами. При беременности признаки ПЭ легкой степени возникли в более поздние сроки беременности 36,42 ± 2,11 и 31,81 ± 11,61 соответственно; ПЭ средней степени тяжести осложнила беременность у 3,22% и 8,33% женщин. Средние сроки родоразрешения в группах составили 39,05 ± 0,8 и 37,12 ± 1,3 соответственно. Операция кесарева сечения была проведена у 6,45% и 27,28% пациенток. В структуре показаний для оперативного родоразрешения во 2-й группе дистресс плода составил 9,09% (р 0,05); синдром задержки роста у новорожденного первой степени выявлен у 3,12% и 13,64% соответственно (р 0,05).

При морфологическом исследовании плацент во всех случаях была выявлена патология. Из общепатологических процессов в плаценте превалировало воспаление и хроническое нарушение маточно-плацентарного кровообращения. По топике воспалительного процесса преобладали пролиферативный вилузит и базальный децидуит, что подтверждало развитие восходящего бактериального инфицирования во время беременности; в 70,97% и 54,55% было диагностировано сочетание базального и париетального децидуита с васкулитом стволовых ворсин. Субкомпенсированная стадия ФПН выявлена в 12,5% и 40,90% обследований и достоверно превалировала во 2-й группе женщин (р

А. Э. Каспарова, кандидат медицинских наук, доцент

Л. Д. Белоцерковцева, доктор медицинских наук, профессор

Л. В. Коваленко, доктор медицинских наук, профессор

И. И. Мордовина

Л. А. Сус

Медицинский институт СурГУ, Сургут

Контактная информация об авторах для переписки: Россия, 628400, Сургут, ул. Губкина, 1

.gif)

.gif)