флаг и гюйс поднять что это такое

Флаг гюйс ВМФ РФ

Появление гюйса в России, общие сведения о флаге.

Стоит отметить, что гюйс не во всех странах считается «военным» флагом. В некоторых странах существует и гражданский гюйс, просто обозначающий принадлежность судна к конкретной стране или же коммерческой компании, но в России это сугубо военный флаг.

Использование гюйса в настоящее время в Российской Федерации.

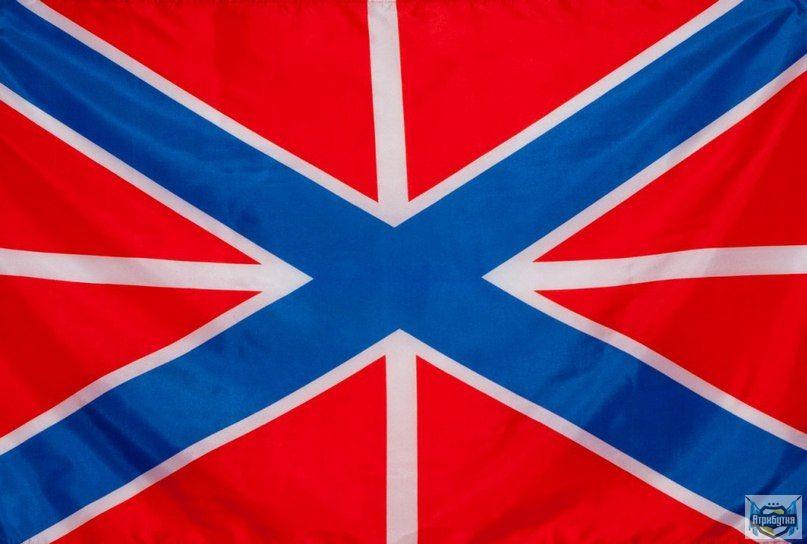

После распада Советского Союза возникла необходимость привести символику военно-морских подразделений в соответствии с подписанными международными правовыми актами. Флаг частично вернул свой внешний вид времен Российской империи. Если на протяжении существования СССР вид гюйса был достаточно отличающимся от вида его же во время империи, то 1992 год вернул стандартный для гюйса вид. С этого по 2000 год гюйс выглядел как стандартное красное полотно прямоугольной формы с широкими диагонально расположенными (от центра к углам) полосами голубого цвета, которые окантованы более узкими полосами белого цвета, которые также делят флаг на 4 четверти по вертикали и горизонтали. Этот «крест» голубого цвета походил на известный Андреевский крест. Чтобы вернуть вид более привычного Андреевского креста на гюйс, в 2000 году были произведены изменения: голубой цвет широких полос был изменен на синий. В нынешние времена гюйс военно-морского флота Российской Федерации существует именно в таком виде. Крепостной флаг менялся точно также, как и гюйс. На данный момент они выглядят идентично.

Пограничные корабли военно-морского флота России имеют свой особый гюйс, который, впрочем, мало чем отличается от стандартного, что использует весь остальной флот. Пограничный гюйс образовался одновременно с пограничным флотом в 1993 году. Его также имеют право поднимать только корабли 1 и 2 ранга. До 2008 года этот флаг существовал в следующем виде: Андреевский крест также присутствует, однако, цвет широких полос скорее голубой, чем синий. Пропорции полос также немного изменены: белые полосы шире, чем они же на обычном гюйсе. С 2008 года по результатам реформы, которая коснулась всей государственной символики, в том числе военной, флаг немного изменил свой внешний вид. Широкие синие полосы стали по-настоящему синими в соответствии со стандартным Андреевским крестом, а белые полосы, окаймляющие крест (то есть диагональные) стали гораздо шире. Вертикальные и горизонтальные полосы стали немного уже.

Гюйс – важнейшая часть символики военно-морского флота Российской Федерации. Именно он позволяет очень точно идентифицировать принадлежность кораблей к ВМФ РФ, а также определить, какое именно судно распознается: пограничное или нет. В отдельных случаях это даже помогает понять, что где-то неподалеку располагается водная граница России.

Гюйс — что это такое?

На Флажной башне Нарышкина бастиона даже с противоположного берега Невы хорошо виден — крепостной флаг или флаг морских крепостей, который поднимают по старой традиции на флагштоках морских крепостей. Гюйс — это носовой флаг военного корабля. Поднятый на корабле гюйс означает, что корабль принадлежит к 1 или 2 рангу. Гюйс поднимают на гюйс-штоке во время стоянки корабля на якоре.

Гюйс поднимается и спускается одновременно с подъемом и спуском Военно-морского флага. В Военно-Морском флоте Российской Федерации гюйс поднимается ежедневно на носу кораблей, в том числе, и на подводных лодках, одновременно с кормовым флагом, обычно, в 8:00 утра и он развевается до захода солнца. Гюйс также поднимается на мачтах береговых салютных пунктов при производстве салютов.

В России рисунок крепостного флага идентичен гюйсу: на красном фоне белый вертикальный крест, на который наложен голубой диагональный крест, окантованный белой полосой.

Отдельный гюйс утверждён для кораблей 1 и 2 рангов пограничных органов РФ. Согласно Указу Президента РФ от 1 сентября 2008 года он представляет собой: красное прямоугольное полотнище, перекрещённое прямым белым крестом и наложенным на него синим диагональным Андреевским крестом с белой каймой.

Русское название «гюйс» происходит от нидерландского слова «geus». Это название было введено повстанцами-гёзами для носовых флагов своих кораблей в период Нидерландской революции 1566—1609 гг.

Именно так прочитал Петр Великий это голландское слово, которое переводится ещё и как «нищий». Такое прозвище дали правящие представители Испании бедным фламандским дворянам, требовавшим равноправия с ними. В военно-морском обиходе слово «»гюйс» относится и к большому синему воротнику на форменной матросской верхней рубахе.

История появления «гюйса» достаточно прозаична. В средние века в Европе мужчины носили длинные волосы или парики, матросы заплетали волосы в хвостики и косички. Для защиты от вшей волосы смазывали дёгтем. Чтобы дёготь не испачкал одежду, матросы прикрывали плечи и спину защитным кожаным воротником-гюйсом, который можно было легко протереть от грязи.

Со временем кожаный воротник сменили на матерчатый. Длинные причёски ушли в прошлое, а традиция носить воротник осталась. Кроме того, после отмены париков квадратный матерчатый воротник использовался для утепления — в холодную ветреную погоду он заправлялся под одежду.

Флаг и гюйс поднять что это такое

Добровольно этот флаг спускался лишь два раза. Юридически обе сдачи осуждены, их виновники понесли наказание. А моряки считают их своим позором. Но так ли уж были виновны капитаны и команды?

«На флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги расцвечивания — смирно! Флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги расцвечивания поднять!» Кто из моряков не помнит этой команды…

Первый раз она прозвучала 11 декабря 1699 года. В тот день Петром I был учреждён Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военно-морского флота. «Всякой потентат (государь. — А.М.), который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет; а который и флот имеет, обе руки имеет», — писал первый российский император в указе «от 13 генваря 1720 года». И ему вторил другой император, Александр III: «Во всём свете у нас только два верных союзника, наша армия и флот…»

А последний раз она прозвучала с заходом солнца 30 октября 1924 года на рейде французского колониального порта Бизерта: «На флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги расцвечивания — смирно! Флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги расцвечивания спустить!» Двумя днями раньше французское правительство признало Советский Союз. Русская армия и флот Петра Врангеля пополнили ряды беженцев.

Между этими двумя датами Андреевский флаг добровольно спускался лишь два раза. Юридически обе сдачи осуждены, их виновники понесли наказание. А моряки считают их своим позором. Но так ли уж были виновны капитаны и команды? Попробуем разобраться.

Первый случай произошёл в ходе Русско-турецкой войны (1828―1829) 11 мая 1829 года: 44-пушечный фрегат «Рафаил» (командир капитан 2-го ранга Семён Стройников), патрулировавший анатолийское побережье на линии Синоп — Батум, встретился с турецкой эскадрой из 15 вымпелов. В её состав входили шесть линейных кораблей, два фрегата, пять корветов и два брига. Умелые манёвры и численное превосходство неприятеля позволили ему окружить русский фрегат. Спешно созванный военный совет постановил драться до последней возможности, а потом сблизиться с ближайшим кораблём противника и взлететь с ним на воздух. Один из офицеров спустился в крюйт-камеру, чтобы всё подготовить к взрыву. Но когда о решении совета сообщили команде, матросы просили довести до капитана, что они не хотят погибать и просят сдать корабль. Стройников приказал спустить флаг.

Когда о капитуляции «Рафаила» доложили императору Николаю I, он повелеть соизволил: «Уповая на помощь Всевышнего, пребываю в надежде, что неустрашимый Флот Черноморский, горя желанием смыть бесславие фрегата «Рафаил», не оставит его в руках неприятеля. Но когда он будет возвращён во власть нашу, то, почитая фрегат сей впредь недостойным носить Флаг России и служить наряду с прочими судами нашего флота, повелеваю вам предать оный огню».

Желание государя исполнилось спустя 24 года. Во время Синопского сражения командующий эскадрой вице-адмирал Павел Нахимов поставил линкоры «Императрица Мария» и «Париж» на шпринги напротив турецкого трофея и сосредоточенными залпами сотни пушек разнёс бывший фрегат «Рафаил».

Свой рапорт о виктории, которая, к сожалению, стала последней победой императорского флота, он начал словами: «Воля Вашего Императорского Величества исполнена — фрегат «Рафаил» не существует».

У моряков есть традиция. Имя выбывшего из списков флота корабля передаётся другому. Тот же злосчастный фрегат наследовал имя петровского линкора (1713 год). Но было сделано и одно исключение. Имя «Рафаил» оказалось навечно вычеркнутым из списков Российского императорского флота.

После капитуляции Турции состоялся суд над офицерами «Рафаила». Все они, кроме мичмана, готовившего корабль к взрыву и не принимавшего участие в решении о сдаче, были разжалованы в матросы и лишены наград.

На самом деле в личной храбрости капитана 2-го ранга Семёна Михайловича Стройникова сомневаться не приходится. Георгиевский крест просто так не дают. А он был его кавалером.

Да и бой действительно не имел смысла. На исход войны он никак не влиял. Турки её безнадёжно проигрывали. Какой-то определённой цели (прикрытие десанта, удержание сектора до подхода основных сил или же, напротив, отвлечение основных сил противника) «Рафаил» не имел. Самое что ни на есть прозаическое патрулирование. И стоило ради этого соблюдать букву устава?

И получается, что приказ о капитуляции был не проявлением малодушия, а настоящей храбростью — пожертвовать своей честью ради спасения экипажа. Эту гипотезу, в частности, не исключает писатель Владислав Крапивин.

Хуже другое. Из 200 человек экипажа в живых к моменту окончания войны и последовавшего затем возвращения пленных оставалось всего 70 человек…

Позже на суде контр-адмирал признавался: «Я не из мягкосердных и положил бы 50 тыс. жизней, если бы был уверен, что от этого будет какая-нибудь польза для России, но положить тысячи молодых жизней (точнее, 2 280 человек. — А.М.) ни за что я не считал себя вправе».

Тем не менее он, его штаб, а также капитаны сдавшихся кораблей (за исключением командира эскадренного броненосца «Орёл», получившего в ходе боя 27 мая тяжёлые повреждения и находившегося в небоеготовом состоянии) были осуждены. Самого контр-адмирала приговорили к смертной казни, заменённой 10 годами крепости.

Последнее мало согласовывалось с более мягким, но довольно издевательским приговором командиру миноносца «Бедовый» капитану 2-го ранга Николаю Баранову и чинам штаба вице-адмирала Зиновия Рожественского (сам командующий был оправдан как «не вполне сознававший. значение происходивших вокруг него событий» в результате ранения, полученного в начале боя). Дело в том, что и его корабль сдался в тот же день, что и «осколки эскадры» (А. Новиков-Прибой). В отличие от Небогатова, все фигуранты этого дела были просто отправлены в отставку с лишением некоторых прав и преимуществ, полученных на военной службе.

В принципе приговоры были несправедливы и ориентировались не столько на букву закона, а на общественное мнение, жаждавшее крови (будто её и так мало пролилось) за поражение в войне.

В случае со сдачей кораблей Николая Небогатова возникает вопрос: а чем действительно можно было оказать сопротивление? Единственный новейший эскадренный броненосец «Орёл» (тип «Бородино») был серьёзно повреждён (в частности, потерял половину артиллерии). Другой эскадренный броненосец, «Николай I» (на нём держал флаг Небогатов), к этому времени уже устарел, уступая как в дальности стрельбы орудий главного калибра (длина ствола 30 против 40), так и в их количестве (2 против 4) и ходе (14 узлов против 17,8 у того же «Бородино»). Два броненосца береговой обороны, напротив, имели очень мощные пушки. Сила их бризантного залпа, несмотря на меньший, чем у эскадренных броненосцев, калибр (254 против 305 мм), превосходила как отечественную, так и японскую артиллерию. Но дальность боя была недостаточной. Судьба «Адмирала Ушакова», расстрелянного с безопасной для японцев дистанции, подтвердила эту печальную для русского флота истину. Оставался ещё крейсер 2-го ранга «Изумруд» (восемь 120-мм орудий). И это против четырёх эскадренных броненосцев и восьми броненосных крейсеров. И опять же без шансов (как и в случае с «Рафаилом») нанести противнику даже не поражение, а хоть какие-то ощутимые потери.

Можно возразить, что перед капитуляцией Небогатов мог бы попытаться уничтожить собственные корабли. Но, во-первых, он был ограничен во времени. Во-вторых, в ходе боя было сожжено шимозой или выведено из строя значительное число плавсредств. Так, все шлюпки и катера левого борта «Николая» были уничтожены, а гребные суда правого борта было невозможно спустить из-за повреждения грузовой стрелы. В-третьих, многие члены экипажей были ранены (на «Орле» 87 человек из 860 членов экипажа). Так что подобный выход (а его предлагали некоторые офицеры контр-адмиралу) был изначально неприемлем.

Кстати, в отличие от сдавшегося экипажа «Рафаила», отношение к русским военнопленным со стороны японцев было безукоризненным (их воспринимали скорее не как пленных, а как почётных гостей, размещали в храмах, дарили цветы), так что капитуляция Небогатова действительно спасла более 2 тыс. жизней.

А так есть праздник военно-морского флага, возрождённого в 1991 году. Его история продолжается.

Три полоски на воротнике моряка: вот откуда пошла традиция

«Гюйс» — это голландское слово, означающее морской флаг на кораблях 1-2 ранга военно-морского флота. Поднимается стяг в 8 утра и опускается вечером. Делается все перечисленное лишь в том случае, если судно стоит на якорной стоянке. А еще «гюйс» является широким воротником, который носят все матросы. В российском флоте используется синий воротник с тремя белыми полосками. Само время разобраться, что здесь и к чему.

Существует две основные версии, которые рассказывают о том, откуда в принципе появился «гюйс». Первая и наиболее простая версия сводится к тому, что данный воротник в одежде моряков постепенно эволюционировал из капюшона, который мореходы использовали для защиты головы от дождя и брызг.

Вторая (сложная) версия сводится к тому, что изначально гюйс появился не на флоте и использовался обычными гражданами, так как большинство мужчин носило длинные волосы. В волосах в то время часто заводились вши. Что бы этого не происходило, использовали деготь. В свою очередь, воротник был необходим для защиты одежды от дегтя в волосах.

Как бы то не было, в привычном современному человеку виде на российском флоте «гюйс» появился в 1843 году. Именно тогда он был принят как официальный элемент формы моряков. При этом уже тогда на воротнике было три белые полосы. Ирония в том, что в наше время остается только гадать, почему полос непосредственно три, а не две, четыре или пять.

Самая популярная (и наиболее правдоподобная версия) говорит о том, что командование флота разрабатывая форму для матросов решило таким образом отдать дать трем действительно легендарным победам русского флота на море. Это победы у Чесмы (1770 год, война с Турцией), в Синопской бухте (очередная кампания против Турции, 1853 год), а также при Гангуте (1714 год, Северная война).

Существуют и другие гипотезы. Одна из них скорее популярная легенда, однако именно она заслуживает внимания (остальные еще менее правдоподобны). Так, некоторые полагают, что три полосы на гюйсе означают три флотские эскадры, которые создал и использовал Петр I, родоначальник русского флота. Таким образом, сказать, почему на воротнике три полосы крайне сложно. Одно известно точно – данная флотская традиция уходит корнями глубоко в века.

Видео

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Флаг и гюйс поднять что это такое

Откуда и что на флоте пошло

Посвящается 300-летию Морского корпуса России.

Автор выражает благодарность вице-президенту региональной общественной организации Морских пехотинцев «Сатурн» Табачкову Виктору Сергеевичу и федеральной службе охраны «Альфа-Эгида».

«Всякой Потентатъ которой едино войско сухопутное имеетъ, одну руку имеетъ, а которой и флотъ имеетъ, обе руки имеетъ».

Военно-Морской Флот нашей Родины имеет давнюю и славную историю. Ее истоки прослеживаются со 2-й половины I тысячелетия н. э. Еще в VI—VII вв. славяне, главным образом анты, на легких ладьях-однодеревках плавали по Понту Эвксинскому (Черному), Пропонтиде (Мраморному), Эгейскому, Ионическому и Внутреннему (Средиземному) морям. В 623 г. они совершили морской поход на о. Крит, в 642 г. — на побережье Южной Италии.

С образованием в IX в. Древнерусского государства (Киевской Руси) интенсивность боевых действий флотилий славян-россов значительно увеличилась. Помимо Русского (Черного) моря россы активно действовали на Хвалынском (Каспийском) и Варяжском (Балтийском) морях. По свидетельству «Повести Временных лет», русским был известен морской путь в Константинополь (Царьград) — столицу Византии — из Варяжского моря вокруг Европы.

По морям ходили порой целые флоты. В морском походе Олега на Византию в 907 г. участвовало 2 тыс. ладей. Известны походы Игоря, Святослава (используя ладейный флот, действовавший как по рекам, так и на море, киевский князь Святослав разгромил паразитический хазаро-иудейский каганат.) и другие. И неспроста Черное море в те времена называлось Русским морем.

В XI—XII вв. новгородцы и жители Ростово-Суздальской земли начали освоение берегов «Студеного моря» — Белого и других морей Северного Ледовитого океана. Они совершали плавания к берегам Скандинавии, Груманту (Шпицбергену), к Новой Земле и далее на восток.

По мере накопления опыта мореплавания совершенствовались и суда: с середины XII в. наряду с выдолбленными ладьями-однодеревками с бортами из досок стали строить и палубные суда с двумя рулями — кормовым и носовым, обладавшие большей мореходностью и хорошей маневренностью, а суда, строившиеся поморами, были рассчитаны и на плавание во льдах.

Развитое судоходство по морям и рекам способствовало поддержанию широких торговых связей Киевской Руси со странами Европы, Юга и Востока — Германией, Норвегией, Швецией, Францией, Англией, Византией, Ираном и др. В конечном итоге это благотворно сказалось на росте ее экономического и политического могущества. Уже в XI в. Киевская Русь была одним из крупнейших государств Европы.

Однако феодальное дробление Киевской Руси в XII в. и последовавшее затем татаро-монгольское нашествие в XIII в. на земли русских княжеств существенно подорвали наше судоходство (в том числе и военное). Русь надолго лишилась выхода к южным морям. Но в упорной борьбе со шведскими, немецкими и датскими феодалами русскому народу удалось отстоять северо-западные рубежи страны и сохранить выход на Балтийское море. (Памятен поход новгородского флота в Швецию, где была взята и разрушена крепость Сигтуна (1187) — база набегов на русские земли).

Образование в XVI в. на Руси единого централизованного государства, собиравшегося вокруг Москвы, настоятельно требовало установления торговых связей по морю со странами Европы, так как от этого во многом зависело дальнейшее экономическое и культурное развитие России.

Однако Ливонский орден, Польша, Швеция и др. чинили всевозможные препятствия развитию нашего мореходства на Балтийском море. Молодому Русскому государству пришлось вести упорную вооруженную борьбу за право выхода к морю. Наиболее ожесточенный и длительный характер она приобрела при Иване Грозном. Главной войной его царствования стала Ливонская война (1558—1583). Иван Грозный хотел, овладев удобными портами Прибалтики, открыть широкое сообщение с Европой. Уже в начале войны Ливонский орден был разгромлен.

Однако борьба русского народа за решение исторической задачи — широкого выхода к Балтийскому морю — закончилась неудачно. В дело вмешались Польша, Швеция, Дания. По итогам Ливонской войны Россия утратила земли в Карелии и на побережье Финского залива.

В результате Смутного времени выход к Балтийскому морю был вообще потерян. Вплоть до начала XVIII в. обширное многонациональное Российское государство оставалось отрезанным от Балтийского и Черного морей. «Прорубить окна» к этим морям удалось лишь при Петре I. В этом большую роль сыграл созданный им в 1696 г. регулярный военно-морской флот.

Российский военный флот буквально с колыбели показал врагам Отечества свою растущую силу. В победных сражениях при Гангуте и Гренгаме, Чесме и у острова Фидониси, под Наварином и Синопом, во многих других морских баталиях родились и утвердились боевые флотские традиции. К военным морякам нашей Отчизны пришла воинская слава.

Традиции, под которыми, как известно, понимают исторически сложившиеся, передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, общественные установления, нормы поведения и т. п., сохраняются в течение длительного времени в обществе и его социальных группах, обеспечивая преемственность прошлого, настоящего и будущего.

В армии и на флоте традиции способствуют воспитанию глубокого патриотизма, любви к Родине, верности воинскому долгу.

Славные русские флотские традиции выковывались, передавались из поколения в поколение от древних славян-мореходов к воинам регулярного Российского флота, от Петра I и его славных сподвижников к Ф. Ф. Ушакову и Д. Н. Сенявину, к М. П. Лазареву и П. С. Нахимову, затем к Г. И. Бутакову и С. О. Макарову, к другим военным морякам России, к сегодняшним защитникам Отечества.

К середине 80-х годов наша страна располагала военно-морским флотом, несравненно более сильным, чем раньше. В его состав входили новейшие подводные лодки (преимущественно с атомными энергетическими установками) с ракетным и торпедным вооружением, современные надводные корабли различных классов, морская авиация, высокомобильная морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.

Грядущий век нового тысячелетия, скорее всего, начнется разделом Мирового океана, его акватории и ресурсов. Следовательно, будущее за державами морскими и океанскими, имеющими мощный военный и гражданский флот, проводящими последовательную морскую политику. Мировой океан как арена соперничества ведущих государств будет становиться все теснее и теснее, выталкивая за ее границы все новых и новых претендентов в борьбе за раздел биоресурсов открытого моря. И перспективы нашего Отечества в предстоящей решающей схватке далеко не радужные. В такой обстановке особенно важным становится формирование отечественной морской стратегии — национальной морской идеи, основанной на вековых традициях русского флота, подкрепленной правовой и экономической базой. Сегодня свертывание трехвековой геополитики, основанной на стремлении к морям, не только ослабляет Россию, но и может лишить наш народ достойного будущего.

Сейчас в казне государства не хватает средств даже на самые скромные кораблестроительные и судостроительные программы, невероятных усилий стоит содержание имеющихся кораблей. Но есть и показатели оптимистические. Пробуждается морское самосознание русского народа. Все больше публикаций в печати напоминает нам, что будущее человечества связано с интенсивной эксплуатацией ресурсов Мирового океана, все чаще политики заверяют о своем особом внимании к флоту, выходят новые книги о героическом прошлом и оптимистическом будущем отечественного флота. Автор надеется, что предлагаемая книга «Откуда и что на флоте пошло» (2-е издание) окажет действенную помощь в патриотическом воспитании молодежи.