фагоцитоз флоры в мазке что это такое

Завершенный и незавершенный фагоцитоз

Фагоцитозом называется явление, при котором особые клетки-фагоциты атакуют, поглощают и уничтожают проникшие в организм (бактерии, токсины) или образовавшиеся в нем (погибшие старые клетки) вредные частицы. Фагоцитоз осуществляют главным образом разновидности лейкоцитов: моноциты, макрофаги, нейтрофилы и т.д. Если бы не фагоцитоз, любые заболевания развивались бы стремительно, организм человека был совершенно неустойчив к патогенам, мы бы постоянно болели и едва ли доживали до совершеннолетия.

Фагоцитоз обеспечивает нам защиту, с которой большинство успешно доживает до седин и за время жизни не очень часто обращается к врачам. Впрочем, некоторые люди отличаются слабым здоровьем, все время сидят на больничных и постоянно пробавляются таблетками. От чего это зависит? От многих факторов, в том числе от исходов фагоцитоза.

Завершенный и незавершенный фагоцитоз: в чем разница?

Фагоцитоз протекает в несколько стадий (подробнее – в

Явление незавершенного фагоцитоза имеет место в том случае, если фагоцит «нападает», поглощает объект, но переварить его не может. Обычно такое происходит с живыми вредоносными агентами: бактериями, грибками, вирусами. Как правило, причины фагоцитоза незавершенного типа кроются в особенностях самого патогена. Реже они обусловлены дефектами иммунитета человека.

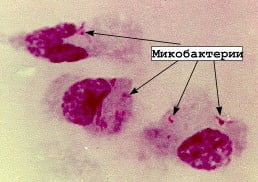

Пример незавершенного фагоцитоза.

Микобактерия внутри фагоцита

Явление незавершенного фагоцитоза: отчего это бывает

Некоторые живые вредоносные объекты обладают способностью защищаться от фагоцитов. Избежать встречи с ними они не способны, но зато, если фагоцит их «глотает», то он не может их переварить. При незавершенном фагоцитозе микроб выделяет вещества, препятствующие работе ферментов, которыми фагоцит переваривает свою «добычу». Для некоторых внутриклеточных паразитов, таких как токсоплазма, микоплазма, трихомонада и т.д., это в порядке вещей: проникнуть в организм, поселиться и размножаться внутри его фагоцитов. В тканях фагоцитоз осуществляют главным образом макрофаги; они обычно и становятся местами обитания и развития патогенов.

Если речь идет о вирусных частицах, то они ведут себя еще более коварно, чем бактерии и прочие живые объекты. Известно, что любой вирус – это фрагмент нити ДНК или РНК, заключенный в белковую оболочку. Когда вирус проникает в клетку, он свою оболочку теряет. Остается чистый генетический материал, реализующий свой «коварный план». Он проникает в ядро клетки, встраивается в ее ДНК и начинает управлять ее работой. Именно поэтому против многих вирусов организм почти беззащитен, и удалить их крайне сложно. ВИЧ, гепатит, цитомегаловирус, герпес – за примерами далеко идти не надо.

Трихомонада – частый виновник незавершенного фагоцитоза

В качестве другой причины фагоцитоза незавершенного типа уже упоминались иммунные нарушения у пациента. Примерно у половины, а то и большего количества людей имеется вторичный иммунодефицит: недостаточная активность иммунных процессов, которая появилась из-за действия разных внешних факторов (плохое питание, стрессы, экология и др.). Общее ослабление иммунитета приводит к тому, что фагоциты работают неполноценно, осуществляя лишь слабые попытки побороть агрессоров, которые часто не оканчиваются успехом.

Как «завершить» фагоцитоз:

Мало кому хочется быть резервуаром для размножения вредных микробов. Поэтому всем и каждому стоит всячески содействовать тому, чтобы процесс фагоцитоза в его организме каждый раз завершался удачно.

Хроническое воспаление, наличие долго текущих заболеваний,

Для этого можно рекомендовать препарат Трансфер Фактор. Он содержит в себе информационные молекулы, которые несут в себе «руководство к действию» для борьбы со всеми возможными патогенами. Эти сведения передаются работающим в организме лимфоцитам, макрофагам и другим клеткам, благодаря чему они мобилизуются, повышают устойчивость организма к потенциальным заболеваниям и справляются с уже возникшими проблемами.

Есть данные, что Трансфер Фактор эффективен против множества заболеваний, в основе которых лежит процесс незавершенного фагоцитоза. Речь идет о герпесе, цитомегаловирусе, токсоплазме, а также – внимание! – вирусном гепатите и ВИЧ, которые, между прочим, официально считаются практически неизлечимыми.

Таким образом, принимая это средство, можно стойко улучшить и направить работу иммунитета, чтобы раз и навсегда очистить свой организм от нежеланных гостей и/или предотвратить их «интервенцию» в дальнейшем.

Мазок из влагалища

Что такое мазок из влагалища

Берется мазок специальным инструментом во время осмотра гинекологом на гинекологическом кресле. Влагалище всегда имеет влажную среду, выделяя особую слизь. Забор этих выделений производится со стенок влагалища, цервикального канала и шейки матки.

Для чего берут мазок из влагалища

Мазок из влагалища дает представление о состоянии микрофлоры, указывает на зарождающиеся проблемы и скрытые инфекции. Этот тест может уберечь от серьезных последствий, указав на необходимость вовремя принять меры и остановить патологический процесс.

Несмотря на доступность и простоту этого анализа некоторые женщины не регулярно посещают гинеколога для профилактического осмотра. Поэтому заболевания обнаруживаются зачастую уже в запущенной стадии.

Рекомендуется один-два раза в год сдавать мазок на анализ, поскольку многие болезни протекают вначале в скрытой форме с едва заметными симптомами и даже при отсутствии таковых.

Цель исследования

Мазок из влагалища имеет две цели –лечебную и профилактическую:

Главная цель исследования мазка – вовремя распознать болезнь и принять меры для того, чтобы уберечь женщину от инвалидности, бесплодия и даже гибели. Так как инфекции протекают бессимптомно, они незаметно разрушают здоровье и этим представляют большую опасность.

Какие заболевания покажет мазок из влагалища

Мазок из влагалища – самый простой и безопасный метод, указывающих на ряд заболеваний репродуктивной и мочеполовой системы. В зависимости от предполагаемого диагноза врач назначает один из видов мазка:

В целом, при помощи теста на мазок обнаруживают такие инфекции, как:

Какой тип анализа необходим в конкретном случае, определяет врач-гинеколог.

Один из наиболее информативных и достоверных методов исследования мазка является полимезарная цепная реакция. Это самый распространенный способ исследования скрытых инфекций.

Для теста берется мазок с трех мест (шейка матки, стенки влагалища и уретрального канала) и производится поэтапное увеличение содержания нуклеиновой кислоты, а также копирование ДНК находящихся в мазке микроорганизмов. Результатом является выявление рода и вида бактерий, способных привести к патологическим изменениям.

Как подготовиться к мазку из влагалища

Сдача мазка из влагалища – простая процедура, но требует определенной подготовки и учета менструального цикла. Лучше выбрать день посещения за несколько дней до начала месячных, либо через 3 дня после них. Наиболее оптимальное время – пятый день по окончании.

Если сдавать мазок с целью профилактики, то лучший период это с 10 по 20 день цикла. Кроме того следует учесть такие моменты:

Эти несложные правила позволят получить наиболее точный и информативный результат.

Противопоказания к сдаче мазка

Существенных противопоказаний к сдаче мазка не существует. Есть лишь рекомендации, которые, по возможности лучше соблюдать для более достоверных результатов теста:

И все же каждый случай индивидуален. При некоторых состояниях мазок берется, несмотря на выделения любого характера. При сомнительном диагнозе следует сделать повторный анализ.

Как берут мазок из влагалища

Начинается забор мазка с осмотра женщины гинекологом на гинекологическом кресле. Используется специальное зеркало. Взятие мазка на флору, скрытые инфекции и на онко-тест имеют отличия:

Забор мазка не доставляет женщине никаких болезненных ощущений. Может быть неприятным лишь разница температуры между телом и гинекологическим зеркалом из металла. Мазок на онкоцитологию способен вызвать некоторое выделение крови в течение 2-3 дней после процедуры.

Сильные боли и кровотечение, повышение температуры тела и боли в животе не должны появиться после взятия мазка. Это явное отклонение от нормы и надо немедленно обратиться к врачу.

Когда сдавать мазок из влагалища

Сдавать мазок нужно с учетом менструального цикла. Есть определенные рекомендации:

Но в некоторых случаях сдавать мазок на анализ можно даже во время месячных.

Желательно в день приема взять с собой гигиеническую салфетку, не мочиться за полтора-два часа до взятия анализа.

Показания к сдаче мазка из влагалища

Почти каждое первичное посещение гинеколога предполагает взятие мазка на анализ. Для общего мазка показания такие:

Рекомендуется сдать мазок на скрытые инфекции при смене полового партнера, при болях во время секса, а также при случайных половых связях без использования презерватива.

Для мазка на скрытые инфекции поводом могут служить симптомы:

Анализы на онко-маркер чаще имеют профилактическую цель, так как онкозаболевание репродуктивной системы женщины долгое время протекает бессимптомно. На поздней стадии может проявляться болями и кровянистыми выделениями, не связанными с менструальным циклом.

Мазок из влагалища при беременности

Врач-гинеколог делает забор биоматериала очень аккуратно, так, что женщина даже не почувствует никакой боли.

При выявлении отклонений от нормы, присутствии инфекции, врач назначит специальный курс лечения щадящего действия. Обычно используются кремы, вагинальные свечи, лечебные ванночки. Применяются также народные средства по согласованию с врачом.

За время беременности женщина планово сдает мазок трижды, если нет других показаний. Необходимо учесть, что данные в разных лабораториях могут отличаться друг от друга.

Рекомендуем сдавать анализы в нашей лаборатории, где используется современное оборудование высокой чувствительности, а расшифровкой данных занимаются грамотные специалисты.

Кому нужно сдать мазок из влагалища

Мазок из влагалища сдают при подозрении на болезни, либо в целях профилактики на скрытые инфекции. Рекомендуется в первую очередь пройти тест на мазок тем женщинам, которые:

Также врач обязательно предложит пройти профилактический тест женщинам, планирующим беременность или искусственное оплодотворение, чтобы убедиться в здоровье и отсутствии риска для будущего малыша и самой мамы.

Во время самой беременности будущие мамы трижды сдают мазок на анализ, так как есть риск передачи инфекции от матери к ребенку. А это может вызвать выкидыш или осложнить роды.

Сколько дней готовится мазок из влагалища

В нашей клинике имеется собственная современная лаборатория. Результаты анализов можно получить уже в день сдачи биоматериала, либо через 1-2 суток, в зависимости от сложности исследования.

При более глубоком исследовании используется такой метод, как посев. На это уходит больше времени. Самый длительный период необходим для выявления хламидий – до 15 суток.

Что такое посев мазка из влагалища

Микроскопия носит лишь описательный характер и дает представление о гонококковой инфекции лишь в 30 процентах случаев, а трихомонадных возбудителей – до 68 процентов. Концентрация микроорганизмов иногда слишком мала, чтобы можно было разглядеть возбудителей под микроскопом, используя принцип общего анализа. Чтобы определить точно вид возбудителя, требуется применить молекулярно-биологические методы (например, ПЦР и NASBA), а также культуральный метод исследования.

Посев дает возможность точно установить тип и род бактерий.

Проводится метод следующим образом:

Во время посева имеется возможность также определить устойчивость микроорганизмов к тем или иным антибиотикам, что позволяет грамотно составить курс лечения.

Степень чистоты мазка из влагалища

Влагалищная микрофлора имеет в своем составе лактобактерии и другие микроорганизмы, которые создают необходимый баланс и защиту от проникновения возбудителей болезней.

Лаборант во время исследования использует специальный краситель. Под воздействием этого красителя бактерии становятся видны под микроскопом. Можно разглядеть и определить количество микроорганизмов разного типа.

При расшифровке анализа мазка учитывается не только пять показателей на наличие микроорганизмов. Но также определяется степень «чистоты» влагалища, которая имеет 4 степени:

Первые две ступени говорят о нормальной микрофлоре. Две вторых свидетельствуют о необходимости лечения.

Диета при сдаче мазка из влагалища

Неоспоримый факт, что даже небольшой перекус влияет на уровень сахара в крови. На самом деле, еда влияет не только на этот показатель, но и на все процессы в организме без исключения. Чтобы анализы получились наиболее точными, нужно соблюсти простую диету.

В день сдачи мазка следует придерживаться некоторых ограничений:

И, разумеется, не употреблять за день-два до сдачи мазка любые алкогольные напитки. Однако совсем не обязательно сдавать мазок натощак. Напротив, кушать нужно непременно, только в умеренных количествах. Тогда мазок отразит реальную картину происходящего в организме.

Какие микроорганизмы и отклонения обнаруживаются в мазках

Нормальная микрофлора влагалища включает в себя около 40 видов микроорганизмов. Больше всего палочек Додерлейна (лактобактерий), они составляют до 98 процентов всей флоры. Лактобактерии образуют кислую среду и не дают патогенным организмам размножаться. Если этих микроорганизмов становится меньше, то речь идет о развитии бактериального вагиноза.

Также в составе здоровой микрофлоры содержатся кишечная палочка, гарднереллы, стафилококки, энтерококки, фузобактерии и многие другие условно-патогенные бактерии.

Отклонениями от нормы являются такие показатели мазка:

При нарушении микрофлоры влагалища кислая среда превращается в щелочную. Щелочная среда неспособна защитить флору от проникновения болезнетворных микроорганизмов. Как правило, в таком случае обнаруживаются сразу несколько видов возбудителей одновременно. То есть, может быть гонорея и хламидио. А бактериальный вагиноз, не являющийся венерическим заболеванием, способен открыть ворота для проникновения инфекций, передающихся половым путем.

Расшифровка мазка из влагалища

После лабораторных исследований пациентке выдают результат. В расшифровке анализа содержатся такие показатели:

Чего не должно быть в мазке из влагалища

Влагалище имеет свою микрофлору и определенные условно-патогенные микроорганизмы. В умеренных количествах их присутствие говорит о нормальной микрофлоре, а отсутствие и недостаточность – о гормональном дисбалансе.

Но есть такие микроорганизмы, которых в анализе мазка не должны быть. К таким относятся:

Если такие микроорганизмы присутствуют, то это первые признаки заболевания мочеполовой системы.

Видео мазок из влагалища

Почему повышены лейкоциты в мазке из влагалища

Лейкоциты легко проникают в межклеточное пространство; через стенки сосудов и стараются уничтожить возбудителей болезни. Если они не справляются со своей задачей, то погибают, образуя гнойную субстанцию из погибших лейкоцитов – нейтрофилов. Образуются отеки, покраснение, болезненные ощущения.

Активный рост числа лейкоцитов требует тщательного анализа и выявления причин. Воспаление может оказаться в уретральных путях:

Нередко в биоматериале можно увидеть и возбудителей воспалительного процесса – гонококки, трихомонады. При глубоких анализах обнаруживаются хламидии, уреаплазму, различные вирусы.

Если превышение допустимых норм лейкоцитов выявлено при эрозии шейки матки, то именно воспалительный процесс привел к возникновению этого состояния.

Что такое ключевые клетки в мазке

Ключевыми клетками называют плоский эпителий, на поверхности которого сосредоточены условно-патогенные и патогенные микроорганизмы. Если в мазке обнаружены ключевые клетки, то это говорит о развитии бактериального вагиноза.

Иногда бывают и ложноключевые клетки – если в исследуемом материале выявлены микроорганизмы, не относящиеся к гарднереллам.

Вагиноз определяют методом бактериоскопии. Во время приема гинеколога пациентку осматривает врач и берет мазок. Мазок отправляют в лабораторию. При рассмотрении под микроскопом видно, что гарднереллы выглядят как палочки, которые атаковали поверхность плоского эпителия.

При нормальном состоянии организма, таких палочек ничтожно мало, но они все же присутствуют. В малом количестве никакой опасности для женщины не представляют. Но при снижении иммунитета, численность условно-патогенной флоры значительно возрастает и появляются характерные признаки бактериального вагиноза: неприятный запах из влагалища, зуд и жжение.

Что такое кокковая флора в мазке

Коккобактерии в умеренных количествах является нормой. Они постоянно находятся во влагалище, и их присутствие создает определенный баланс. Здоровая флора примерно на 95-98 % состоит из лактобактерий, но 2-5 % все же составляют различные другие бактерии.

Когда количество данных бактерий увеличивается, врачи бьют тревогу: в организме происходит воспалительный процесс. Кокковую флору в мазке у пациенток делят на:

Эти микроорганизмы отличаются друг от друга по строению, и в ходе лабораторных исследований окрашиваются по-другому.

Причины развития кокковой флоры во влагалище таковы:

У детей также может наблюдаться изменение кокковой флоры. Так как дети еще не ведут половую жизнь, то эта патология чаще развивается из-за нарушения интимной гигиены.

Куда обратиться для сдачи мазка

Для сдачи мазка предлагаем обратиться в нашу клинику. Есть ряд неоспоримых плюсов в пользу выбора нашего медицинского центра:

Клиника имеет свои филиалы, среди которых есть и тот, что расположен ближе к вам.

Записаться на прием можно лично, посетив клинику, либо позвонив по указанному на сайте телефону или отправив сообщение по предложенной на сайте форме (наш специалист обязательно свяжется с вами).

Какой врач берет мазок из влагалища

Происходит это во время осмотра на гинекологическом кресле. Женщина практически ничего не чувствует, забор материала на исследование из влагалища производится быстро, в течение нескольких минут.

От компетенции гинеколога зависит, насколько грамотно взяты мазки. А это влияет, в свою очередь, на результаты анализа.

В нашей клинике работает опытная команда гинекологов и лаборантов.

Значение букв в бланке мазка

Чтобы самостоятельно прочитать результаты в бланке мазка, нужно понимать обозначения. Например, место локализации, откуда взят биоматериал, обозначают:

Другие обозначения в результатах тестов выглядят так:

Чистоту влагалища определяют такими обозначениями:

Результат мазка на цитологию или ПАП-тест также имеет свои обозначения. Материалом для обследования в этом случае выступает мазок, взятый с цервикального канала, влагалищной части шейки матки:

Расшифровкой анализа должен заниматься врач. Самостоятельное понимание результата может привести к ошибочным выводам.

Сдать мазок из влагалища на дому

По многим причинам личное посещение гинеколога невозможно или не желательно для пациентки. В этом случае можно воспользоваться предложением нашей клиники по вызову врача на дом. Плюсы таковы:

Собственная лаборатория нашей клиники обеспечивает получение точных результатов тестов за кротчайший промежуток времени. А выезд врача для сдачи мазка на анализ – в день обращения.

Чтобы результат анализа был адекватным и соответствовал истине, должна быть высокая квалификация у врача-гинеколога и лаборанта, производящего анализ. Наша клиника гарантирует высокое качество.

Дата публикации 2019-10-28

Полезная информация по теме:

Данная статья размещена исключительно в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом.

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ТРИХОМОНИАЗ

В России по-прежнему наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в отношении инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). По данным экспертов Европейского регионального бюро ВОЗ, такое же положение сохраняется во всех новых независимых госуда

В России по-прежнему наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в отношении инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). По данным экспертов Европейского регионального бюро ВОЗ, такое же положение сохраняется во всех новых независимых государствах Восточной Европы. Как и прежде, наибольший удельный вес в структуре всех ИППП занимает трихомониаз (24,7%). Ежегодно в мире заболевают 170 млн человек, при этом распространенность трихомониаза среди сексуально активных женщин достигает 30—50%. Почти одна треть всех визитов к врачу по поводу инфекционного вульвовагинита обусловлена инфицированием трихомонадами. Заболевание встречается повсеместно и с одинаковой частотой возникает у мужчин и женщин. Важность проблемы состоит в том, что наибольшую опасность представляют посттрихомонадные осложнения. Трихомонадная инфекция может служить причиной не только бесплодия, но и различных патологий беременности, родов, послеродового периода, новорожденного, а также детской смертности.

Возбудитель заболевания — Trichomonas vaginalis — микроорганизм, относящийся к отряду паразитических простейших (Protozoa), классу жгутиконосцев (Flagellata Mastigophora), семейству Trichomonadidae, для представителей которого характерно наличие четырех свободных жгутиков и ундулирующей мембраны. Возбудитель трихомониаза был открыт Donne в 1936 г., и некоторое время его ошибочно считали безвредным сапрофитом. Однако влагалищная трихомонада — типичный паразит (свободноживущие формы не обнаружены), представляет собой подвижный одноклеточный организм, приспособившийся в процессе эволюции к жизни в органах мочеполовой системы человека. Влагалищная трихомонада имеет овальную, грушевидную или округлую форму, которая может изменяться в зависимости от условий существования и проводимой терапии, что затрудняет микроскопическую диагностику мочеполового трихомониаза. Размножение ее происходит путем простого поперечного деления, а оптимальным условием развития трихомонад является рН среды 5,5-6,5.

В настоящее время известны более 50 разновидностей трихомонад, различающих по величине, форме клетки, числу жгутиков и т. д. У человека паразитируют только три вида трихомонад: урогенитальные (Tr.vaginalis), ротовые (Tr.tenax) и кишечные (Tr.intestinalis).

Все трихомонады обладают фагоцитарными свойствами, часто с неполным переваривающим циклом. В отдельных случаях трихомонады могут фагоцитировать целые клетки или их фрагменты. В фагосомах обнаруживаются кокки, диплококки, бациллярные формы как грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов. Объектом фагоцитоза могут быть гонококки. Часто встречается незавершенный фагоцитоз, в результате чего живые клетки выходят из фагосом и продолжают вегетировать и вызывать рецидивы гонореи после ее излечения. Нередко гонококки выявляют в мазках только после излечения мочеполового трихомониаза (Н. М. Овчинников и др., 1987). Обнаруженные явления эндоцитобиоза позволяют рассматривать влагалищную трихомонаду как резерв сохранения гонококковой инфекции.

Большое практическое значение имеет изучение устойчивости влагалищных трихомонад к некоторым условиям внешней среды, действию антисептиков и т. д. Существовавшее ранее мнение, что трихомонады чрезвычайно устойчивы во внешней среде, особенно в воде водоемов, в настоящее время не подтверждается. Влагалищные трихомонады быстро погибают при температуре 45—50°С, а при 60°С гибнут моментально. Они более устойчивы к низким температурам: при замораживании и температуре –10°С Tr.vaginalis остаются жизнеспособными до 45 мин. Влагалищные трихомонады очень чувствительны к изменению осмотического давления и в пресной воде различных водоемов погибают в течение 15—60 мин. Трихомонады плохо переносят высыхание, но во влажной среде могут довольно долго сохранять жизнеспособность, особенно на хлопчатобумажных тканях и губках. Малая устойчивость урогенитальных трихомонад в окружающей среде, вероятно, связана с невозможностью образовывать цисты, что резко ограничивает возможность заражения при непрямом контакте. На гинекологических зеркалах и резиновых перчатках, использованных при обследовании больных, трихомонады могут сохраняться в течение 3—45 мин. Моментально убивают трихомонады антисептические средства, хозяйственное мыло.

В свете современных представлений о урогенитальном трихомониазе возможность инфицирования при купании в водоемах и пользовании баней кажется маловероятной. Заражение происходит, как правило, половым путем и крайне редко — путем непрямого контакта через инфицированное белье, предметы туалета и др. Половой путь заражения как мужчин, так и женщин является не только основным, но и практически единственным. Заражение девушек при сохраненной девственной плеве также чаще возможно при попытке к коитусу или вестибулярном коитусе, что удается установить у большинства из них при тщательном и целенаправленном сборе анамнеза. Изредка встречается контактный путь передачи через перчатки, подкладные клеенки и судна, ночные горшки, сиденья в уборных и др. Возбудитель сохраняет жизнеспособность в течение 24 ч в моче, сперме, а также в воде и может выживать в течение нескольких часов во влажном чистом белье. В редких случаях возможно заражение маленьких девочек внеполовым путем от больных матерей при несоблюдении элементарных правил гигиены. В литературе имеются сообщения о случаях инфицирования новорожденных девочек при прохождении через родовые пути больной матери.

Для урогенитального трихомониаза характерна многоочаговость, при этом поражаются не только влагалище, но и шейка матки, уретра, парауретральные ходы, описаны случаи трихомонадного уретрита и сальпингита. Имеются данные, что трихомонады, как и сперматозоиды, приводят к бактериальному инфицированию внутренних половых органов: стафилококки, стрептококки, гонококки, кишечные палочки и другие микроорганизмы прикрепляются к трихомонадам и проникают вместе с ними за внутренний маточный зев.

Попадая на слизистые оболочки урогенитального тракта, трихомонады могут вызывать развитие воспалительного процесса. Как правило, появление воспалительных изменений слизистой влагалища, сопровождающееся резким увеличением количества полиморфно-ядерных нейтрофилов, связано с наличием трихомонад, которые при прямом клеточном контакте, а также в результате цитотоксического действия разрушают эпителиальные клетки. Выделяемая трихомонадами гиалуронидаза приводит к значительному разрыхлению тканей и более свободному проникновению в межклеточное пространство токсических продуктов метаболизма. Изменения слизистой оболочки влагалища при трихомониазе неспецифичны и мало чем отличаются от обычного воспалительного процесса. Отмечены дистрофические и пролиферативные изменения многослойного плоского эпителия и слущивание поверхностных эпителиальных клеток, а также уменьшение в них содержания гликогена. Таким образом, местом внедрения трихомонад у женщин является слизистая влагалища. Затем постепенно они попадают в уретру, парауретральные ходы и цервикальный канал. Возникают вульвиты, вестибулиты, бартолиниты, эндоцервициты, уретриты. При проникновении трихомонад в маточные трубы развивается трихомонадный сальпингит. Могут иметь место и тубоовариальные образования.

Инкубационный период урогенитального трихомониаза в среднем составляет 10 дней, но иногда он варьирует от двух-трех дней до одного месяца и более. Симптоматика трихомонадных вульвовагинитов разнообразна. Существуют различные клинические классификации мочеполового трихомониаза. В зависимости от длительности заболевания и интенсивности реакции организма на внедрение возбудителя, различают следующие формы трихомониаза:

По характеру влагалищного мазка выделяют свежий трихомониаз, когда в мазке много трихомонад, мало эпителиальных клеток и молочно-кислых палочек; расцвет заболевания, когда в мазке много трихомонад, лейкоцитов, посторонней флоры, отсутствуют молочно-кислые палочки, мало эпителиальных клеток; хронический трихомониаз, когда гнойно-пенистые выделения с пузырьками СО2 сменяются беловатыми выделениями, во влагалищном мазке уровень трихомонад то повышен, то понижен, лейкоцитов мало, эпителиальных клеток, напротив, много, молочно-кислых палочек нет. При скрытом же трихомониазе трихомонад мало, а эпителий и молочно-кислые палочки не определяются вовсе.

Клинический синдром трихомониаза известен уже много лет, а особенно четко он был описан Флеури. Трихомонадный вульвовагинит характеризуется обильными разъедающими пенистыми выделениями из половых путей, сопровождающимися сильным, порой нестерпимым зудом. Жалобы появляются вскоре после начала половой жизни или случайной половой связи.

При осмотре выявляют воспалительные изменения: от умеренной гиперемии слизистой оболочки влагалища и шейки матки до обширных эрозий, петехиальных геморрагий и опрелости в области промежности. Характерный, но не постоянный симптом — это наличие гранулематозных, рыхлых поражений слизистой оболочки шейки матки красного цвета (малиновая шейка матки). В области заднего свода отмечается скопление жидких серовато-желтых, пенистых выделений, которые свободно вытекают из влагалища и раздражают кожу.

При кольпоскопии на слизистой оболочке влагалища и влагалищной части шейки матки обнаруживают точечные кровоизлияния (симптом клубничной шейки). Очаги воспаления при окраске раствором Люголя йоднегативны.

Острые воспалительные явления могут постепенно стихать произвольно или под влиянием неспецифического лечения, и трихомонадный вульвовагинит переходит в подострую, а затем и хроническую стадию, при которой меняется характер выделения из половых путей. Они становятся желтоватыми или белыми, количество их уменьшается. Гиперемия слизистой оболочки влагалища выражена незначительно или вообще отсутствует. Часто наблюдается малосимптомная или асимптомная форма заболевания, при которых субъективные ощущения у больных отсутствуют. Хронический трихомонадный вульвовагинит течет волнообразно, обострения чередуются с ремиссиями. При переходе из острого процесса в хронический больные женщины жалуются на бели и неприятные ощущения во влагалище перед и после менструации.

Трихомонадный эндоцервицит сопровождается отечностью шейки матки, обильными выделениями из цервикального канала и мало чем отличается от клинической картины эндоцервицита гонорейной этиологии.

При вовлечении в воспалительный процесс уретры ее губки отечны и гиперемированы, при массаже можно выдавить небольшое количество гнойных выделений. При пальпации уретры отмечается ее болезненность и пастозность. Трихомонады могут проникать также в мочевой пузырь, почечные лоханки и вызывать поражения мочевыводящих путей, клинически проявляющиеся циститом и пиелонефритом.

При морфологическом исследовании биоптированной ткани в слизистой оболочке влагалища и шейки матки наблюдаются воспалительные изменения различной интенсивности и выраженная васкуляризация в подэпителиальной ткани. В многослойном плоском эпителии отмечаются дистрофические изменения, наиболее выраженные в поверхностных отделах и свидетельствующие о непосредственном воздействии трихомонад на эпителиальные клетки. В связи с воспалительными явлениями эпителиальные клетки приобретают различную величину, появляются клетки с увеличенным ядром, двухъядерные клеточные элементы, выраженный отек клеток многослойного плоского эпителия. Подобные изменения клеток плоского эпителия сохраняются и в цитологических препаратах, которые характеризуются также очаговыми скоплениями лейкоцитов в виде «пушечного ядра» на поверхности клеток плоского эпителия. В связи с наличием воспалительного процесса во влагалище всегда возникают трудности при анализе цитологической картины мазков и требуется проведение повторных исследований после ликвидации воспаления.

Трихомонадная инфекция не приводит к развитию выраженного иммунитета. Выявляемые у больных или переболевших трихомониазом сывороточные или секреторные антитела — лишь признаки существующей или ранее перенесенной инфекции, но они не могут обеспечить иммунитет. Обнаруживаются они в течение года после перенесенного заболевания. Поэтому на основании их определения нельзя судить о том, наступило выздоровление или нет.

Симптомы и клинические проявления заболевания не достаточно специфичны, в связи с чем только на основании этих данных не всегда удается поставить точный диагноз.

Диагноз урогенитального трихомониаза устанавливают на основании клинических признаков заболевания и обнаруживаемых в исследуемом материале трихомонад.

Материал для исследования у женщин берут специальным образом из влагалища, уретры, прямой кишки, у мужчин и из мочеиспускательного канала, а также прямой кишки.

Для лабораторной диагностики трихомониаза наиболее широко применяют следующие методы: микроскопия нативных препаратов; микроскопия мазков, окрашенных по Граму (или другими красителями); культуральная (бактериологическая) диагностика на жидких питательных средах. Относительной информативностью обладают иммунологический метод и метод латекс-агглютинации.

РН влагалища при трихомонадном вульвовагините 4,5-5,5. В нативных препаратах возбудитель обнаруживается по его движению среди клеточных элементов и микроорганизмов. Обнаруживаемые трихомонады по размеру в два раза больше лейкоцитов. Преимуществом микроскопии окрашенных препаратов является возможность их исследования спустя длительное время после взятия материала. Информативность этого метода выше, так как он позволяет определять как подвижные, так и неподвижные формы. Культуральный метод имеет большую ценность при распознавании атипичных форм с целью диагностики трихомониаза и контроля за результатами лечения. Предложенные иммунологические методы (РСК, РИФ, РПГА) не могут быть использованы в качестве основного диагностического теста, так как у части больных выявляется ложноположительные и ложноотрицательные результаты. В некоторых случаях эти методы могут применяться в качестве отборочного теста. Метод латекс-агглютинации выявляет растворимые антигены в концентрации 50 нг/мл и полезен для диагностики хронического трихомониаза и трихомонадоносительства. Однако ни один из вышеперечисленных методов не гарантирует абсолютного выявления трихомонад. Все названные методы диагностики дополняют друг друга.

На сегодняшний день предложено большое количество методов лечения урогенитального трихомониаза. Многие из них имеют только историческое значение и практически не применяются. Современные методы лечения больных трихомониазом основаны на использовании специфических противотрихомонадных препаратов. При этом необходимо соблюдать следующие принципы:

Антибиотики и сульфаниламидные препараты не дают терапевтического эффекта и показаны лишь при наличии смешанной инфекции.

Одним из наиболее распространенных препаратов общего действия при трихомониазе является метронидазол. Полагают, что механизм его действия связан с нарушением структуры ДНК чувствительных микроорганизмов. Метронидазол действует не только на простейших, но и на анаэробную флору.

К метронидазолу устойчивы аэробные микроорганизмы. Кроме того, метронидазол может индуцировать выработку интерферона.

Существуют несколько методик лечения метронидазолом. С целью уменьшения вероятности возможной резистентности трихомонад к метронидазолу рекомендуют следующие схемы лечения метронидазолом:

В последнее время стали появляться сообщения о неэффективности лечения трихомониаза из-за развития резистентности урогенитальных трихомонад к стандартным дозам метронидазола. Неудачи лечения скорее всего обусловлены низкой концентрацией препарата в очагах инфекции, нерегулярным приемом лекарственного средства и низкой его дозировкой. При торпидном и хроническом процессе вследствие нарушений васкуляризации и последующего развития рубцовой ткани в пораженных органах изменяется морфологическая структура слизистой влагалища и снижается концентрация протистоцидных препаратов в очагах поражения. Этой концентрации препарата недостаточно для подавления паразита, что, в свою очередь, приводит к лекарственной устойчивости.

В настоящее время кроме метронидазола применяют ряд других производных нитроимидазола — тинидазол, орнидазол, ниморазол, тенонитрозол.

Лидирующее место среди препаратов данной группы в настоящий момент занимает тиберал (орнидазол). Полагают, что механизм действия связан с нарушением структуры ДНК чувствительных микроорганизмов. Тиберал эффективен в отношении Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamlia (Giardia intestinalis), а также анаэробных бактерий, таких, как Bacteroides, Clostridium spp. и анаэробных кокков. После перорального приема орнидазол быстро и почти полностью всасывается. Максимальная концентрация в плазме достигается в течение 3 ч. Связывание тиберала с белками составляет около 13%. Активное вещество очень хорошо проникает в жидкости и ткани организма. Период полувыведения составляет около 13 ч, в связи с чем достаточно двукратного приема препарата — утром и вечером. После однократного приема 85% дозы препарат выводится в течение первых пяти дней, что в ряде случаев, при подозрении на заражение, дает возможность проводить срочную профилактику трихомониаза. Выведение происходит, главным образом, с мочой (63%) и калом (22%), что повышает результативность лечения тибералом циститов, уретритов и проктитов. Назначение орнидазола на раннем сроке беременности и кормящим матерям возможно, однако только по абсолютным показаниям. В отличие от других производных нитроимидазола, тиберал не ингибирует альдегиддегидрогеназу и поэтому совместим с алкоголем. В целом, тиберал хорошо переносится, однако противопоказан больным с поражением ЦНС (так как легко проникает в спинно-мозговую жидкость) или при повышенной чувствительности к препарату в анамнезе. Для лечения трихомониаза рекомендуется орнидазол (тиберал) по одной таблетке два раза в день после еды в течение пяти дней обоим партнерам. Клиническая и бактериологическая эффективность терапии у женщин и мужчин составляет 97% при контрольных исследованиях, проведенных бактериологическими, культуральными и генетическими методами. Клинические проявления в виде жалоб на пенистые выделения и зуд исчезают в течение трех дней лечения орнидазолом у 100% пациенток.

Производные нитроимидазола хотя и очень эффективны при лечении острой фазы трихомониаза, однако они не благоприятствуют долговременной нормализации среды влагалища. Этого можно добиться при помощи вакцинации солкоТриховаком. Данный иммунотерапевтический препарат способствует колонизации лактобацилл и стабилизации рН, создавая тем самым неподходящие условия для размножения T.vaginalis и обеспечивая отсутствие рецидивов. СолкоТриховак — это вакцина, приготовленная из аномальных штаммов лактобацилл, которые обнаруживаются во влагалищном секрете больных трихомониазом женщин. Антитела, индуцированные вакциной, действуют непосредственно против T.vaginalis, благодаря перекрестной антигенной реакции. СолкоТриховак способствует восстановлению нормальной лактофлоры во влагалище и нормализации влагалищного рН. Основная вакцинация — три инъекции по 0,5 мл внутримышечно с интервалом две недели — обеспечивает годичную защиту. Через год проводится повторная ревакцинация — однократно 0,5 мл. После трех инъекций препарата стабилизируется нормальная влагалищная флора, повышается иммунитет, вследствие чего трихомонады и другие патогенные возбудители вытесняются и исчезают.

В последние годы отмечена устойчивость T.vaginalis при использовании стандартных доз метронидазола, лечение нередко бывает более успешным при использовании больших доз метронидазола местно. Сейчас существуют несколько форм метронидазола, применяемых местно (например, метрогил вагинальный гель, метронидазол крем, клион-Д 100 вагинальные таблетки). Метронидазол обладает высокой активностью в отношении анаэробных бактерий (бактероиды, фузобактерии, клостридии, анаэробные кокки) и простейших (Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, лямблии). Активен против большинства штаммов микроорганизмов, вызывающих бактериальный вагиноз: Gardnerella vaginalis, Bacteroides spp., Mobiluncus spp., Peptostreptococcus spp. Механизм действия метронидазола заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы метронидазола внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа метронидазола взаимодействует с ДНК клеток микроорганизмов, ингибирует синтез нуклеиновых кислот, что ведет к их гибели.

После однократного внутривлагалищного введения 5 г метрогила вагинального геля, средняя максимальная концентрация препарата в сыворотке крови здоровых женщин достигает 237 нг/мл, что составляет 2% от средней максимальной концентрации метронидазола (12,785 нг/мл) при приеме внутрь дозы в 500 мг. Время достижения максимальной концентрации — 6–12 ч после внутривлагалищного применения однократной дозы в 5 г и 1–3 ч после перорального приема метронидазола в дозе 500 мг. Относительная биодоступность вагинального геля в два раза выше биодоступности одноразовой дозы (500 мг) влагалищных таблеток метронидазола, что обусловлено высокой проникающей способностью препарата во влагалищной жидкости. Поэтому терапевтический эффект вагинального геля достигается уже при низких концентрациях метронидазола. Меньшие дозы вагинального геля ведут к более низким концентрациям метронидазола в сыворотке крови, что приводит к незначительному числу побочных эффектов во время курса лечения.

Для лечения трихомониаза рекомендуемая доза составляет 5 г (один полный аппликатор) дважды в день (утром и вечером) в течение пяти дней.

В последнее время появился ряд публикаций, в которых сообщается об увеличении эффективности лечения урогенитального трихомониаза при сочетанном лечении протистоцидными препаратами системного действия и местного применения метрогила вагинального геля.

Критерии излеченности урогенитального трихомониаза:

Таким образом, назначение адекватной терапии крайне важно для успешного лечения урогенитального трихомониаза, поскольку в противном случае могут отмечаться персистирование инфекции, рецидивы заболевания и посттрихомонадные осложнения.

А. Л. Тихомиров, доктор медицинских наук, профессор

Ч. Г. Олейник, кандидат медицинских наук

МГМСУ, Москва